以南京烤鴨的氣勢做派,本當循循乎出入廟堂,但它偏就悠悠然相望於江湖。在南京高檔酒店裏,習慣上很難看到烤鴨作為一道菜品出現。它的身份是民間的,像個中隱之徒,藏身於每個飯點各個巷口的車攤或店肆,熱騰騰地渲染着凡世煙火。而它北方的嗣子,卻大喇喇地高居廟堂,從不肯低入宵塵——但凡經營北京烤鴨者,至少是高屋軒闊飯莊格局。此一南一北兩隻烤鴨,代表的卻是兩京同又不同的文化韻味。

——高宇(作者)

有兩部十幾年前被我看到爛熟的電視劇突然躥紅起來好一陣,獲封兩大「神劇」。一部叫《大明王朝1566》,一部叫做《走向共和》。那會兒守着DVD一遍遍看,也沒想到十幾年後會有封神的這一出。兩部劇的很多台詞,讓當時30出頭正在職場江湖打滾的我,很是醍醐灌頂。《走向共和》裏,袁世凱教育段祺瑞的一段話尤為印象深刻:

芝泉啊,你知道煮熟的鴨子為什麼會飛嗎?因為還沒煮爛。

這水平,簡直醒世恆言級別。

袁大人是在中南海的迴廊里,用這話教育的未來段總理。袁氏河南人,在北京達到一生巔峰,據說食量如虎,記載稱其喜食蒸鴨,以筷卷整片鴨皮囫圇吞之。但我總懷疑這樣一位北方大佬吃飯,要真總給他上煮到扒爛的鴨子(比如著名的杭州老鴨煲),他能不能朵頤如初。作為後來縱橫京城的權貴,大約慰亭大人還會跟烤鴨的緣分更大點。

據梁實秋先生的說法,北京烤鴨更具皇城氣息的本名應該叫燒鴨子,雖然它比烤鴨聽上去土得多。這一點我倒是相信,因為符合北京文化的特點。北京人在天子輦下活了數百年,煉就獨一份的中庸皮囊,處世不託大也不輕易認慫,但時不時還得帶出點皮里秋黃。本來高大上的東西,興許就給安個輕描淡寫的名號,透出「多好的東西爺都不當事兒」的勁頭。烤鴨之叫燒鴨子,多半是這路子。

但即使管它叫燒鴨子,畢竟它也要烤得酥紅油亮。烤出來真的是工架端正、器宇軒昂,極配帝京氣度。這新出爐大胖油鴨子一眼瞥去,很有點夜晚筒子河畔,探燈下皇城大紅牆的視覺壓迫感。這種壓迫感正經挺唬人,對認為燒烤禽類天經地義就應斬件整啃的南方人來說,猛然見此油膩巨物,怕是一股油嗝已從胃裏翻出。不過他們很快就會知道,所謂「帝京氣度」,除了指顏值,還指的是一等個色吃法:片成片兒吃。

以前世道人心還都算有點正形的時候,在北京任何一個地道烤鴨館吃鴨子,看片鴨子都是重頭戲。片鴨師傅一眼望去,甭管老少,都規規矩矩里透着從容和點子滿不在乎的勁頭,典型北京飯莊子把式「范兒」。師傅下刀利落規矩,鴨背上起刀,能先上來一小盤純脆酥鴨皮讓你趕緊趁熱蘸砂糖的,絕對是靠譜館子,野路館子沒這一出。後面你就看着他斜刀之法,大拇指頂在刀面之上微張微合,手腕畫着小弧線,每一道小弧線後,拇指與刀面之間都會變出一片鴨肉,必得三層相連有皮有肥有瘦,放入長盤之中。此處無配樂,但韻律感天然十足,白樂天所謂「大珠小珠落玉盤」大概沒這個氣韻周正。眼裏看着,腦子裏自己配着樂,不大工夫,兩盤排列整齊的鴨片上桌。師傅禮貌總結一句,推車走人,您就算跟那隻紅亮碩大的肥鴨子拜拜了。

如今想看這道正宗表演也不是沒可能,但幾率不高,反正我是有幾年沒見過了。新聞里默克爾大媽來了外交部專門給安排看這個,那咱也就不糾結了,好歹說明自己看不着也不算混得慘。

有一段時間為了給北京長臉,請外地朋友吃烤鴨概往全聚德領,就為吹個牛:「一會兒你們看啊,鴨子片出來兩盤得是規規矩矩的108片。」然後中華老字號piapia打臉,跟外麵館子一樣,兩盤鴨片亂七八糟一堆完事。於是拿片鴨子吹牛之心遂絕,烤鴨的帝京氣度遽然減半。

鴨子片成片兒,慢慢悠悠蘸上些甜麵醬,放在一小片透明薄蒸餅上,再放進幾根濰縣大蔥白切出的細絲,興許還能放一根小細黃瓜條;一迭、兩迭、三迭,成了一個直徑比嘴小的卷,豎着往嘴裏送;一口一口輕輕品,滿口酥香但絕不油膩,也不可能有油滲出,如果有,只能說明您貪嘴,肉放多了,吃相就居了下乘。

這一整套食鴨如儀,相當於北京烤鴨的氣度來源。您可以指摘它矯情,但怎麼看也比斬成塊啃着吃更像皇城裏的做派。當然,以北京烤鴨的油性,真整塊讓您啃,也就不可能成為國菜級別的名饌。北京的文化習性里,萬事講究,但絕不裝大尾巴鷹,烤鴨的吃法是有它飲饌學原理的。

網上不少同志去北京吃完烤鴨回來吐槽:「一大隻鴨子就片那麼點,骨頭上還那麼多肉就拿走了」。這事真對不住,這還就是烤鴨帝京氣度里看家的東西,改不得。

自古都是以天下之物供京城,所以在絕大部分時間裏,京城都不會物質匱乏。不管哪裏做京城都是這樣,只不過北京趕在了最後的兩茬。京城不缺肉吃,更何況烤鴨從來都是貴物,非平民食品;它甚至不是酒菜,是壓桌食物,必須與麵餅相配以提供主食。所以北京烤鴨就不是用來以肉填飢解饞的。

烤鴨本身無味,不過借面醬之味;烤鴨本身很油,要用蔥絲、黃瓜解膩。所以說到根上,吃烤鴨不是吃肉,是吃口感。就跟前些年上海文藝女性懶懶地歪在那兒,幽幽來一句:「我抽的不是煙,是寂寞。」一個路數。都是熟得爛透的文化鍋里,鍋底上曖曖昧昧、不清不楚又最膩膩咕咕的那種東西。

當年旗下大爺們先吃便宜坊一派的燜爐烤鴨,說它好在「酥」;後來宮裏御膳烤房掛爐烤豬的手藝傳出來,衍生出全聚德一派的掛爐烤鴨,大爺們說它好在「脆」。這一酥一脆,全是口感,跟味道和實惠無關。

烤鴨的精氣神是從旗下大爺們那副做派里生出來的:跟口感有關的留下,沒關的自然不要,管它浪不浪費。口感好的鴨片要有皮有肥有瘦,符合這要求的大約也就將將片出兩盤。鴨架子上剰多少肉?從本質上講與烤鴨這件事就沒什麼關係。至於明白人在館子裏只吃鴨片,然後大大方方把屬於自已的鴨架子帶回家再拾掇:肉剔下來加蔥醬爆;骨架子熬上一砂鍋白菜。那也跟烤鴨無關,屬於北京人不裝大尾巴鷹的另一種生活智慧。

1990年有部電影《老店》,葛優出演一位嘴刁的紈絝大少爺季公子。有場戲是烤鴨館裝雞賊,給季公子這樣的食家上白鴨烤的鴨子,給不懂吃的客人上湖鴨烤的鴨子,被季公子發現,於是給大家講裏面的區別和道理。葛大爺當時還瘦得像鬼,把個懂吃、尖酸又拿腔拿調的北京大爺刻畫得到位。

北京烤鴨老家南京,隨着遷都過繼到了燕京。明、清兩朝漕運,通州潮白河上是終點碼頭。河裏由此散落漕米極多,就把鴨子吃得極為肥壯,久之生出了特有的北京烤鴨原料白鴨:因其在肌肉上單生出一層肥肉,便可以提供口感的酥脆。而普通湖鴨缺此一層,出不來真正的烤鴨口感。季公子因此給受騙的食客打了個抱不平,也算仗義。

百來年後的今天,北京烤鴨店們以健康為號召,鴨子有那一層肥肉的已是鳳毛麟角,大家在懵懂食客的配合下,快快樂樂毫無風險地當着雞賊。季公子若活到現下,怕不要每天一口老血噴出。

我沒噴老血,因為我雖是北京吃主兒,但不是季公子那樣的烤鴨擁躉。烤鴨於我,一年幾次,有個念想足矣。

北京人雖然愛吃烤鴨,但其實不愛吃鴨。因為烤鴨在北京人眼裏是個菜,而不是鴨子。甚至於很多老北京人愛吃烤鴨的原因,就是它沒鴨子味。純正的北京人基本不吃烤鴨以外的鴨子,嫌其有膻腥之氣。北京像很多純北方城市一樣,雞才是當家禽類。

但我是個北京人里的異類,我真愛吃鴨。各地鴨饌,從杭州稀爛的老鴨煲,到老廣濃郁的燒鴨,都愛。結果就是反而對北京烤鴨不算上心,總覺得吃的是偽鴨子。當然,最入我眼與嘴的吃鴨之地,是另外一京,北京烤鴨的源頭:南京。

靖難之役功成,朱棣卻在南京睡不安穩,一心要回自己老巢定都。我很懷疑,那時候南京向北京移交的,就不只是個皇帝的印把子,還有未來北京的文化底模。這個底模,是一千多年漢文化在金粉之城精打細磨出來的煙水腔子。到了幽燕之地,被塞進刀削山河鑄就的模具里逛盪,最終成就北京的帝都文化。其之嬗變,就如同南京烤鴨變成了北京烤鴨。所以,離開北京,如果還有一城讓我自帶文化歸屬感,恐非南京莫屬。

南京三隻鴨,烤鴨、板鴨、鹽水鴨。其中烤鴨,出南京人多不知,蓋因其北方姻子名滿天下而至本尊受屈。我初食之是在二十年前,有人相請於南京小館。知我嘴刁,特意於下午四時許,於某巷口小攤上購得新出烤鴨帶來。比北京烤鴨身形稍遜,但也算得上碩大豐腴。一樣的油光紅亮,但皮質比北京烤鴨略顯鬆弛。此鴨不片,斬件蘸汁而食,皮酥肉嫩,無鴨腥而有鴨味,回香甚厚。當即大獲我心,覺得比家鄉那隻大胖子更像吃鴨。

以南京烤鴨的氣勢做派,本當循循乎出入廟堂,但它偏就悠悠然相望於江湖。在南京高檔酒店裏,習慣上很難看到烤鴨作為一道菜品出現。它的身份是民間的,像個中隱之徒,藏身於每個飯點各個巷口的車攤或店肆,熱騰騰地渲染着凡世煙火。而它北方的嗣子,卻大喇喇地高居廟堂,從不肯低入宵塵——但凡經營北京烤鴨者,至少是高屋軒闊飯莊格局。此一南一北兩隻烤鴨,代表的卻是兩京同又不同的文化韻味。

北京城四四方方,煌煌堂堂。立於端、午門之間,保證你興嘆天朝威儀。若要再加上些深里感觸,就去看看天壇的森然古木、頤和園的周正山水便是,總之一切皆如黃鐘大呂。北京烤鴨也是這黃鐘大呂里的旋律,所以它規矩,端着,就像養心殿裏君臣奏對的況味。多聽聽,人生格局大;聽多了,累。

而曾經的建康城,號稱的是「虎踞龍盤」。觀金陵氣象,當入東郊紫金山中,也就是風雨如磐換人間的鐘山。數年前某冬日,小雨中游靈谷寺,登靈骨塔。待至塔頂而觀四外,人便如在壯闊與波譎中巡翔。山而重巒,但無迭嶂,大氣分明地雲蒸而蔚;不見江水,但似乎已聞滔滔,是非成敗如演煙雲;心似飛揚,卻非仙遊,清氣自有身卻凝重。那一刻的況境,就是虎踞龍盤吧。比起來,居庸關的險峻,只讓我悚然而惕;鐘山的厚度,卻不由我肅然而敬,如見千載興替。

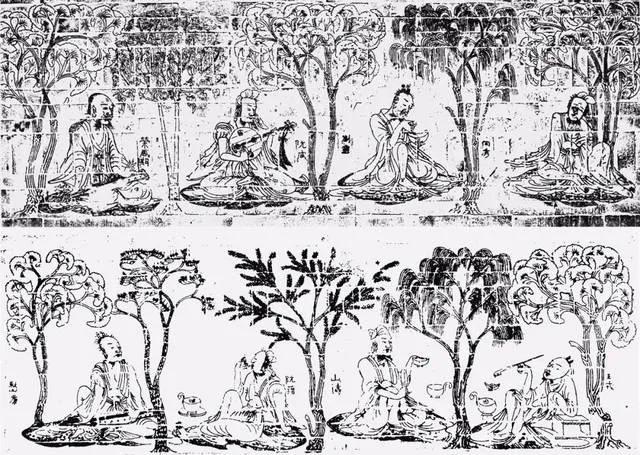

但南京城並不玩命端着這個架勢,虎踞龍盤護着的是另一個南京城,一個煙水氣韻的金粉之地。煙水氣來自六朝,不說煙火而言煙水,不光是因為江南之水,更多說的是六朝風度下士文化的那股勁頭。骨子裏的脫俗卻又不高冷,縱情歡愉而又哲思峻峭,如煙之烈又如水之綿。南京打東晉起,做了南朝之都凡五代,無數名士登鐘山而御風,下山來又在烏衣巷陌解衣熏行,興沖沖做個冶遊浪子。數百年這煙水氣薰磨出的氣度,造就出一隻派頭十足但就愛在塵間恣意的烤鴨,大概毫不稀奇。

六朝的名士,許是能算上最早的自由派知識分子,他們大多成名和活動於建康。中國歷史上另一個自由派知識分子活躍時期,是「黃金十年」的民國。作為首都的南京又是這一批人所在之地。前後抄上兩次,在中國就很難找到比南京自由派文化傳統更根深蒂固的地方,這就大合我這貨的脾胃。在我的飲饌字典里,每一地的吃食無不烙印着它的文化基因。南京這座號稱第一食鴨之城,在我看來烤鴨隱喻着六朝的況味,而脫不出民國之風的是另一隻鴨子,鹽水鴨。

實話實說,我是鹽水鴨的粉絲。每次在南京,站立在街邊熟食店的櫥窗前,儘管會提醒自己該來半隻烤鴨嘗嘗了,但最後還是會改成買半隻鹽水鴨。以至於經常在南京待幾天,天天鹽水鴨,甚至好像我已經很久沒有吃南京烤鴨的經歷了。

鹽水鴨在南京的酒店裏倒是冷盤標配,不過我還是認為酒店裏的都不夠標準。唯有靠譜路邊攤肆里的,一堆老南京人排隊的鹽水鴨才夠地道好吃,當然事實也通常如此。在面對鹽水鴨時,我時常懷疑自己的舌頭是不是屬於一個地道北京人。因為我對鹽水鴨的喜愛,竟然是因為它真的有濃郁的鴨味,也就是北方人懼怕的那一點鴨腥。

鹽水鴨的皮白而微黃而肉呈淺灰,顏值確實遠不及烤鴨。它一定要斬成窄塊,塊大了似乎味道都會變得不好。此物也不可羅陳,不多十來塊緊湊而又舒朗的放於盤中。夾一小塊入口,慢嚼。先是咸,這是關隘,一定忍住過去。過去了就是鴨子本身的腥鮮之味了。是的,我說的是腥鮮。似乎只有在鹽水鴨身上,我可以把鴨子那一點腥氣視為鮮味。咀嚼這一點被鹽與花椒逼住,只露出恰到好處的一點點的腥氣,不久便可以在口腔里得到一股自然收放而來的鮮香。便如飲陳年普洱,得先過了開頭稍微的澀苦,才能品到圓潤和回甘。鹽水鴨的道理亦如是。

鹽水鴨宜茶宜酒,似我戒酒多年,便常以茶伺鴨。這一點,烤鴨無論如何做不到。每當我慢慢咀嚼咽下一小塊鹽水鴨,在呷一口醇茶進來,腦子裏總是閃出一個身穿長衫的民國文人。他不一定長身玉立,也可能就是如我這等五短之人。但氣質依然是屬於那個時代的,帶着一種孑然思索,精神自由的篤定。

民國時代有種種的缺失和醜陋苦難,但終究有這樣一批人的立命之所,獨處之境。我神遊之,覺得他們咀嚼那個時代也同我咀嚼鹽水鴨一樣,過了關隘,腥與鮮不過是事物的兩面罷了。

當然,也只有南京這樣一個城市,擺得下這樣一盤鹽水鴨,留得下那樣一個時代的遼遠背影。

行文於此,口腹之慾又動,似乎又當走一趟南京,搞一盤鹽水鴨來伴茶。

而南北兩京里,兩位大胖子烤鴨兄弟,稍安勿躁,興許不久我就能想念你們了。