2023年3月,一個冰冷的雨天。周鋒鎖開了三個多小時車,去紐約附近的一個城市。此前,有人在網上找到他,說自己有一些「六四」的文物要當面交給他。

匆匆一面,暮色中,他只看到對方是一個和自己一樣已不再年輕的中年男子。寒暄幾句,對方遞給他一個袋子,說:「我保存了這麼多年,今天就交給你了。」兩人握手告別,他未及細看東西,匆匆返回新澤西的家,已是深夜。

待他打開袋子,一大片紅布傾瀉而出。這是一面陳舊的旗子,紅布上寫了四個黑色的毛筆大字「西北大學」。旗子被揉的皺皺巴巴,沾染了大片及星星點點的血漬,已接近墨色。

這正是1989年天安門廣場的血和旗子。隔了34年,在周鋒鎖的手上展開時,他感受到了自己的顫慄。捐贈者告訴他,1989年6月3日深夜,面對全副武裝的軍人,天安門廣場的學生在最後一刻緊急撤出時,一名清華大學的男生頭部受了傷,鮮血湧出。交付他旗子的男子當時是清華的老師,情急中扯過旗子來,為這個男生包紮。當時還有一塊白色的棉毛巾,浸透了血漬,也被一起保存了下來。

旗子和毛巾暫時被放在周鋒鎖家的地下室里。這是美國新澤西州一處藍領社區的獨棟三層小樓,除了後院一個長滿蓬勃植物的花園,看起來樸素平淡。一層被他出租出去,租金補貼日常。地下室則成了他收集展示「六四」文物的地方。

紐約的「六四紀念館」於2023年春天正式落成之前,這個裝修整潔的地下室算是紀念館的前身。裏面的藏品,包括一頂藍色的帳篷,是香港支聯會1989年捐贈給天安門學生的。2022年初,一個陌生人專程趕來紐約交給了他,說是當年西安的一對情侶,最後從天安門廣場撤退時,帶走了這頂帳篷,一直保存了下來。

除了旗幟、帳篷等1989年的廣場實物,還有一些藝術品,是1989年6月4日大屠殺發生後,世界各地的藝術家們創作的。

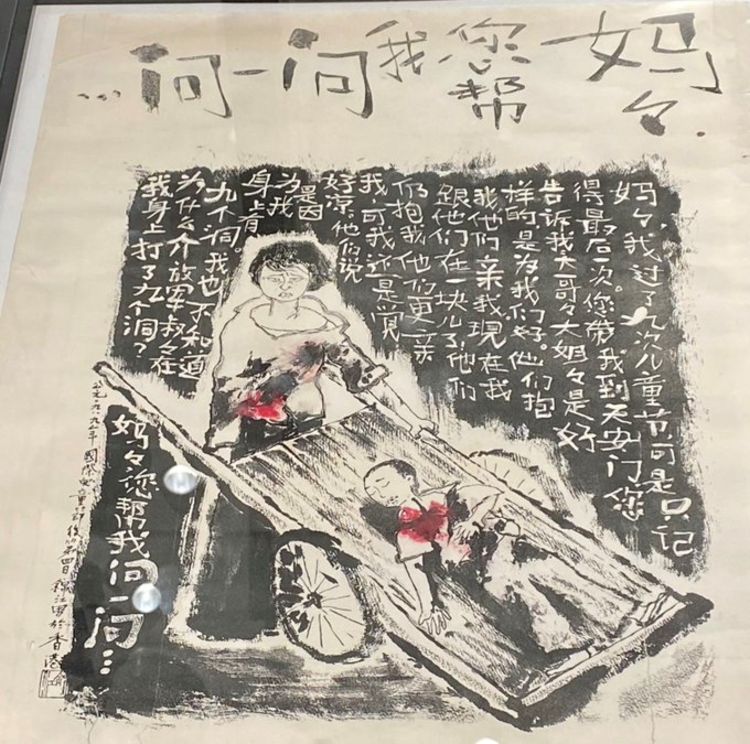

其中一張水墨畫,創作於1989年6月5日,作者不詳。畫面中間,平板車上躺着一個身中子彈的孩子,殷紅的血從孩子的胸口流出。這個9歲的孩子叫呂鵬,是北京一所小學的三年級學生,根據中國人權網的資料,呂鵬是迄今為止所知年齡最小的天安門大屠殺受害者,於1998年6月3日半夜十二點左右,在復興門立交橋附近被戒嚴部隊多發子彈射中胸部,當場死亡。

「六四」紀念館裏展出的藝術作品《媽媽你幫我問一問》(受訪者提供)

馬少方是當年的北京高校學生自治聯合會常委,曾在《歷史在鞭打現實》一書中,這樣回憶那一天他看到的這一幕:

「車至德勝門,我看到了這輩子最為慘烈的情景。一群人,淚流滿面,他們抬着一個兒童的屍體,那孩子最多不會有十歲的年齡,他那么小,身上那麼多槍眼,他渾身無力地躺在那破舊的木板上,陽光陰慘地照着他的臉,那張小臉,陰慘的白,小臉上的困惑,在我的眼裏,卻是一個天大的控訴。

人們抬着他,像抬着一個被槍殺的希望。而當希望被槍殺的時候,絕望就瀰漫得無邊無際。

這個可憐的倒在屠夫槍下的希望,終於被靜靜地置放在一隊軍車前,車上的軍人看到這樣的慘烈,也都羞愧地低下頭去。人們先是眼淚,接着就是憤怒的聲音。我流了淚,卻再也憤怒不起來,我不知道當生命沒有了尊嚴的時候,活着意味着甚麼?

這十五年來,這個場景始終在我的腦子裏,一直無法驅散。我總是在想,當那些子彈擊中他的時候,究竟是什麼擊中了一個民族的胸膛,又究竟是什麼擊中了中國歷史的心臟?」

—《歷史在鞭打現實》,馬少方,2004年

1989我的少年記憶

1989年的春夏之交,當天安門廣場的學生抗議,最終招致共產黨軍隊的屠殺之時,我還是西北一座小城裏的中學生,十四、五歲的年齡,沉迷於浪漫主義文學,對外部世界一片懵懂。

「六四」的爆發,似乎提前結束了我的青春期,不光是我,還有那一代敏感的同齡人。今年5月,發表於自媒體「Women」上的一篇文章《十四歲女生的八九六四》,作者就是我認識的一位媒體同行,如今是一位知名的女權主義者。1989年,她在湘贛交界處的一處南方小城上中學。我們相距上千公里,記憶卻如此相似。我們的經歷也足可證明,當年的學生運動,已遠遠超出天安門的範圍,是一場漫捲了中國的幾乎全民參與的運動。

她在文中寫道:「那年發生的一切,並未一夕之間帶來幻滅,而是潛入生命底層,指引此後的路途。」我深以為是。我們都在「八九」過後不久上了大學,大學畢業工作後,經歷了一段中國政治相對寬鬆的時期,都投身媒體和公民社會。我也曾在其他的同齡人,例如四川學者王怡等人的筆下,看到相似的表述,他曾經寫道:「1989年6月,整個世界在我眼前突然崩潰了。」

1989年5月18日,中學生們在北京街頭高舉V手勢,向天安門廣場進發,聲援進入第六天的學生絕食抗議。(AFP/ Toshio Sakai)

從這個意義上,我們都是八九一代——1989年發生的事情,在某種意義上,形塑了我們的理想和價值觀。我們曾感受八零年代的理想主義餘韻,又目睹了「六四」屠殺之後不久,鄧小平1992年「南巡」掀起的全民經商熱和「向錢看」,以及西方如何再次擁抱中國,還有後來發生的很多事。

而那個夏天,我們焦急地聽美國之音,搜尋一切來自北京的學生運動信息。五月的一天,班長帶領我們全班同學,去校門口的黑板報上,貼了學校的第一張大字報。我至今清晰記得,那在一大張白紙上用藍色鋼筆描粗的內容:「打倒腐敗,懲治官倒,聲援靜坐學生。」

我所在的縣一中,坐落在一道山樑下,背後是一個人煙稠密的村莊。「六四」過後的一個深夜,四層的教學樓上,被人偷偷掛上去了一個巨大的花圈。第二天課間,校長氣急敗壞地衝上來,讓趕緊撤掉。沒有人動,我們冷眼旁觀。

校長是我的本家伯父,那年他大約有50多歲了,平時備受師生尊重。他是蘭州大學化學系的右派,我後來關注「星火」案,在蘭大右派名錄的最末處看到了他的名字。如今想來,曾飽嘗政治運動之苦的他,當時一定是擔心極了,他要阻止事態發展,保護他自己,也保護老師和學生。

在屠殺還沒有開始之前,廣場上的運動正在熱烈地進行。一天,受全班同學的委託,我去了鎮上的郵局,寄出由我負責保管的14.5元人民幣的班費。在郵局簡陋的桌子上,我寫下地址:「天安門廣場靜坐學生(收)」。郵局的人幫我辦了匯款,非常順利——沒有任何人說,這個地址不夠清楚,沒法寄到。那一天,我們,包括郵局的工作人員,都深信不疑:天安門廣場上的學生,一定能收到這筆錢。

這就是1989年發生在我的家鄉、甘肅一個小鎮上的一幕。

一切開始轉向,「六四」突然發生了。電視上每天都在播放暴徒如何傷害解放軍戰士。「北京發生了反革命暴亂。」單調高亢的聲音,一遍遍重複,幾乎有一個月時間,天天如此。

我的同學和當地師專的大學生聯繫,打算要做點什麼。一天,我們戴上了自己做的白色小花,每人一朵,從學校走到家裏。但最終,計劃中的悼念活動被迫取消了,我們沒有一個途徑來表達自己的憤怒與悲傷。再後來,掩蓋「六四」曾經發生的事實,成了這個政權至關重要的任務之一。抗爭的烈焰已被撲滅,餘燼也要被清理,「六四」成了這個國家最大的禁忌。

後來我聽到一句話:「謊言重複了1000遍,也就成了真理。」事實上,這個國家盡一切力量宣傳的謊言,並沒有成為所謂「真理」。34年過去了,2023年的6月4日傍晚,在紐約哥倫比亞大學的「六四」紀念集會上,我聽到一個剛離開中國不久的年輕人提起這句話。他說,至少,這句話對他並沒有奏效。

2023年的6月4日傍晚,在紐約哥倫比亞大學的「六四」紀念集會。(AFP/ Leonard Munoz)

這個出生於1991年的年輕人,名叫董澤華。當他通過「翻牆」知道了「六四」的真相,就再也不能忘懷。2019年「六四」三十周年時,他穿上黑色的紀念T恤,獨自去了天安門廣場,結果被抓並判刑。同一天,還有另外兩個他不認識的年輕人,在廣場做了同樣的事——他們當天被一起投入監牢。