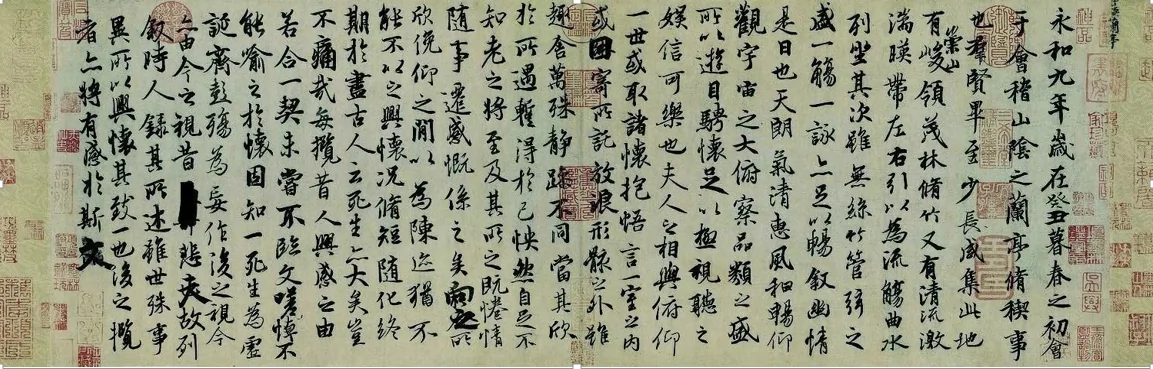

最後一塊沒倒的多米諾骨牌是中國藝術家製作的,上面用德文製作成中文形狀(左起第二塊骨牌),是一首陸游的《釵頭鳳》。(攝影:吉森)

仲維光:最後一塊多米諾骨牌

柏林圍牆倒塌的歷史意義(二)

波蘭前總統華里沙和匈牙利前總理內梅特推倒了為紀念柏林圍牆倒塌20周年特製的多米諾骨牌中的第一塊,在歡呼聲中,高兩米五、重二十公斤的骨牌一個接一個迅速倒下去、傳播下去。就像八九年那樣,就像人類千百年來的歷史,薪火傳承、善惡對抗、天人交戰,人間最終呈現的是貝多芬歡樂頌的洪流,青山遮不住,畢竟東流去。然而,那一千塊骨牌卻突然在一塊繪有中國文字的骨牌前停了下來。

是導演設計的,還是冥冥之中神主導的?是必然,還是偶然?

但在電視鏡頭裏接下來接受採訪的人,卻是另一塊要重新開始推倒的骨牌旁邊的韓國藝術家,緊接着的畫面是民主的、自由的南韓民眾遙望「牆」那邊被封鎖的北韓骨肉。那塊暫時站立不倒的多米諾骨牌,象徵着的難道只有北韓?那中國字,難道與中國無關?誰封鎖了我們,誰漠視了我們,為什麼在人類歷史最偉大的節日中,我們被排除在外?最後一塊未倒的骨牌旁被採訪的為什麼不是我們——承擔着沒有被推倒骨牌命運的中國人?

事實上,我們並沒有完全被排除在外,歷史沒有把中國遺忘。那塊沒被推倒的骨牌就是由中國藝術家徐冰等人在中國澆制的,上面題寫的是宋朝詩人陸游的《釵頭鳳》。

柏林圍牆倒塌並非偶然

幾乎可以說沒有一個人預料到一九八九年十一月九號柏林圍牆會倒塌。

幾乎所有的歐洲人都知道,柏林圍牆倒塌的十一月九號,這給德國人帶來歡樂的日子,曾是德國歷史上最恥辱的日子,是希特拉的水晶之夜,開始大規模屠殺猶太人的夜晚。

東德萊比錫星期一和平革命發源地的牧師費雷爾坦率地承認,柏林圍牆倒塌是一個奇蹟,是一個神跡,是一個超出人間想像力的結果。

然而,奇蹟能落向東歐,落向東德,卻也有着它的跡象!一九五三年,東德工人就走向了反抗的街頭;一九五六年,匈牙利的知識份子和民眾追求自由曾經把絞索直接套在共產黨的脖子上;一九六八年,布拉格之春要拋棄是共產黨的寒冬;一九七九年波蘭的團結工會、天主教會更是要傳統、要自由,不要共產黨。

中國為什麼沒能成為共產黨倒台的骨牌中的一塊

與此同時,平行的中國:

在經歷了最徹底的清除反右後,不是冷肅悲哀而是熱火朝天的大躍進;在經歷了三年大饑荒之後,不是記憶而是對劉少奇稍微放鬆政策的感念;在經歷了人類最黑暗的文化大革命後,不是覺醒而是七六年天安門對周恩來「好」共產黨的懷念;經歷了毛澤東的殘暴後,不是拋棄而是對強硬的鄧小平的歌頌。八四年十月一號北大學生一幅標語「小平你好」,那是貨真的,不折不扣的認賊作父!它直接導致的是想追求美好,不願再在賊船上的學生們、市民們遭受悲慘的六四屠殺。

我們為什麼沒有成為八九年連鎖反應的共產黨倒台中的多米諾骨牌中的一塊?因為我們的社會,我們的民眾不僅被殘暴統治,而且被那些認賊作父,助紂為虐,為虎作倀的精英們挾裹着追隨共產黨。

一九八九年中國六月不是東歐的「八九年」,而是德國的「三九年」……,一九八九年六月四日中國北京夜間發生的事情,是一九三九年後又一個水晶之夜、屠殺之夜。

中國學生是偉大的,在經歷了那麼長久的昏睡後,這賊船上誕生的一代學生,居然拒絕成為任何一幫賊寇的幫手,第一次獨立於黨內鬥爭,不看共產黨,只看自己的要求。鄧小平是敏感的,他當然非常明白,學生們要下賊船所帶來的根本性的威脅。所以一九八九年的屠殺就是在今天,那些正統的共產黨人看來也不敢說殺錯了。然而就是這一點,學生們是偉大的,他們終於開始努力走出一九四九年後四十年,一九一九年後七十年的迷瘴、鬼域、怪圈。

我們錯過了「八九年」,從「三九年」開始起步!然而正是這一點影響是巨大的,劃時代性的。因為我們第一次以我們的血與反抗,直接影響、造就了其後東歐各國一系列的變化。我們雖然落後,起步晚,但是卻以我們的肉體的教訓,北京的「水晶之夜」、「屠殺之夜」,告訴了東歐共產黨統治者,全世界民眾,國際社會再也不會像五三年、五六年、六八年那樣容忍這種對於手無寸鐵、追求自由的民眾的屠殺。

國際社會對中共的制裁 是東歐不敢開槍鎮壓的原因

六四發生後,國際社會對中國共產黨政府的制裁,震懾了東歐的共產黨政府。這一次,東歐共產黨政府沒有開槍,不是因為他們仁慈了,而是因為他們害怕更大的災難性的後果, 「第一次」猶豫了。這一次,他們不敢開槍,因為他們事先就意識到開槍必然遭致像後來羅馬尼亞共產黨那樣更為徹底滅亡的命運。

在這一點上,戈爾巴喬夫的貢獻是巨大的,儘管很可能是他感到了自己已經沒有了能力,所以才沒有採取干涉的態度。但是無論怎樣沒有干涉是歷史事實,他在歷史上留下了傑出的一筆。

一九八九年,我們中國民眾以我們的血,而不是以我們的「先進」獻給了世界一個教訓,一個經驗。那種說七九年我們就遠遠高於東歐持不同政見者的言論,我們開創了東歐的變化的觀點,不僅是欺人,而且是自欺。不是七九年我們高於人家,而是過了十年,八九年我們才走到三九年。這種自欺的結果是我們其後、八九年後要繼續交出學費。

我們的確在繼續付出學費!在全世界對中國政府的制裁中,在金錢像流水一樣流入民運人士和組織的口袋中,在中國政府被柏林圍牆的倒塌,共產黨集團的崩潰嚇得喪膽,龜縮在殼子中,不得不採取更進一步開放讓步的時候,我們的「民運」卻在萎縮,四分五裂,在處處顯示出它本來的貧弱。

中國人在繼續付出學費

柏林圍牆的存在是因為專制和民主制度的價值對立,專制政府把價值對立具體化到了人間的大地上,他們否定了人的價值和精神,妄想以「牆」對抗自由與人權的威脅。

我們在八九年沒有像多米諾骨牌那樣推倒共產黨建立的,橫亘在我們中國人面前的那道柏林圍牆,是因為我們沒有對於共產黨的反傳統,反人類提出質問和否定。

奇蹟和神跡從來不會無緣無故地降臨的!它從來選擇的是那些有機緣的人和地區。謀事在人,成事在天,我們的祖輩早已經告訴過我們這點。我們沒有去謀事,謀推翻共產黨,謀我們的人權和傳統價值,天何來成我們?

我們在補我們的課,還我們的債!我們跟着共產黨鬥過地主,打過土豪,我們跟着共產黨反過右派,搞過文化大革命,我們跟着共產黨搗平過祖宗的墳墓,戰過天,鬥過地,輸出過革命,詆毀過一切神聖,我們怎能不慢慢洗刷我們的過去。

從一九八九年開始,我們知識份子沿着東歐的道路蹣跚,民眾開始了重新尋覓自己的傳統價值文化艱難,海峽那邊在中國人終於在奮鬥中破天荒地第一次建立了民主制度。又走過了二十年,這一次多米諾骨牌旁已經應該有我們的位置了!這多米諾骨牌的繪製和倒塌,參與的有印度人,墨西哥人,韓國人,當然也應該有我們了!

然而還是沒有,究竟是為什麼呢?

誰應該站在最後一塊多米諾骨牌旁

站在柏林圍牆倒塌二十周年慶祝多米諾骨牌旁邊的,本來最有可能的是一位台灣民進黨傾向的人,因為他們曾經直接為推翻一個專制努力,他們推翻了一個專制的堅壁,建立了民主。然而,卻沒有他們,因為他們不願意摧毀海峽兩岸的高牆,他們把地域問題,另一種族群問題高架於價值問題之上,他們甚至在九十年代後,為那座專制的柏林圍牆添加上地域主義的磚土,借用它,增高它,加固它,用「反對柏林圍牆倒塌」的聲音,為自己的政治目的服務,而這種政治高於價值的做法,也就導致了他們限於一位墮落腐化的政治人物的泥坑。

他們看不到世界,看不到二十年柏林圍牆大慶的意義,世界也無法看到他們。

站在柏林圍牆倒塌二十周年慶祝多米諾骨牌旁邊的本來也可能是一位台灣具有國民黨傾向的代表,因為國民黨居然成功地完成了一個專制政黨、政權向民主社會的過渡。他們改變了海峽兩岸「原來」對峙的「性質」,使海峽兩邊真正成為了典型的柏林圍牆兩邊的對峙,人權、民主、傳統與極權專制的對抗。他們被選舉下台成功地移交了政權,現在又被選舉執政,成為民主社會的代表,不僅多米諾骨牌旁邊應該有他們的位置,而且他們實在是應該使台灣民眾有機會參與繪製一塊巨大的,有象徵意義的多米諾骨牌。

事實上就我的感覺,無論國際社會,還是柏林圍牆二十周年的慶祝儀式的德國的組織者,都看到了這種相同性。紀念柏林圍牆倒塌二十周年的時刻,贈給台灣一段珍貴的柏林圍牆絕非無由而來。然而這一切都沒有發生,因為國民黨可以成功地完成一種形式上適應民主社會的改變,但是他們建黨的基礎模板是蘇聯共產黨,他們骨子裏的價值觀卻不是人權、自由和民主。送給他們一段柏林圍牆居然讓他們感到尷尬,而不知如何處置,看不到它的意義。台灣的「民主」基金會的負責人居然在儀式上說,海峽兩岸早已經沒有了柏林圍牆。這種欺世大謊能夠由國民黨人口中說出,可能也是不奇怪的。因為他們的歷史,血統里流着專制價值的血。就為此,我懷疑他們如民進黨一樣,同樣是為了自己的政治利益,或直接、間接,或用消極辦法拒絕了繪製一塊多米諾骨牌的可能,從而使得台灣民眾、中國民眾在這樣一個歷史性的時刻自立於國際社會之外。

國民黨在歷史上曾經留下過一筆恥辱,難道在未來要繼續留下不光彩的一頁?

站在柏林圍牆二十周年紀念活動多米諾骨牌旁邊的,當然可能是一位六四的參與者,一位最近三十年來中國的異議人士,一位獨立的知識份子,然而卻都沒有。只有美國來的流亡詩人貝嶺拖着長發,孤零零地在寒雨,在熱烈的人群中,望着多米諾骨牌,望着華里沙感慨。只有兩位受到巨大威脅的來自北京的行動藝術家,遊走在邊緣的活動中,遊走在共產黨的刀刃上。二十周年的紀念本來是可以請他們來直接參與的,但是究竟為什麼沒有呢?留下的是無邊的、可疑的疑問。

站在柏林圍牆二十周年紀念活動多米諾骨牌旁邊的,最應該的是一位法輪功學員。因為十幾年來,他們直接對抗了共產黨的意識形態、信仰,他們直接維護了中國傳統社會的價值,他們為拆除那道橫亘在傳統和極權專制,自由和共產黨暴政,中國民眾和世界之間的鐵牆付出了巨大的犧牲和代價。成千上萬的人被投入牢房,成千上萬的人喪失了生命,成千上萬的人在海外犧牲了自己個人的物質生活。他們的遍佈世界各地,也在這個紀念活動的周圍。他們積極參與了各項紀念柏林圍牆倒塌二十周年的活動,但是就是沒有進入中心紀念場地。為什麼,為什麼呢?

這其實是二十年紀念最中心的主題,人們心中,思想上的那道柏林圍牆,永遠是人類為了追求一個更美好的生活,最求自由所要摧毀的對象。

法輪功學員沒有進入中心紀念場地,是因為共產黨修建的不僅是人類,地球上看得見的各種阻礙、封閉人們自由的鐵壁銅牆,而且也修建了封閉思想的、世界觀的,知識觀的鐵壁銅牆。這道看不見,卻牢牢地存在在那裏的牆,就是那種妖魔化法輪功的意識形態、政治宣傳,那種知識框架和專斷傲慢的精神。

誰在幫助中共造牆

這道牆是在一九九九年人們更深切地感覺到它存在的慘酷性。

一場血腥的鎮壓,對於信仰自由、回歸傳統精神的鎮壓,竟然在世界上沒有引起足夠的反對,到處充滿對法輪功學員的誤解。

我曾經與一位為德國報紙撰稿的中國自由撰稿人交往。二零零年初我勸說他,注意法輪功代表的傳統文化和價值傾向,務必不能繼續在文章中說法輪功是邪教,但是他居然得意洋洋地對我說,早在五六月,中國高層領導發文件定法輪功為邪教以前,他就公開說法輪功是邪教了。

這種自覺地幫助共產黨造牆,封鎖、堵截民眾對於自由信仰的追求,對抗共產黨暴政的現像亦非從中國現在開始。早在八九年柏林圍牆倒塌前,及倒塌過程中,德國及歐洲有一批以諾貝爾文學獎獲得者君特·格拉斯,西方的左派文人,東德的施太凡·海姆、克里斯塔·沃爾夫為代表的知識份子、作家就曾經公開地維護柏林圍牆的存在,反對拆除。他們為東歐的民眾和知識份子製造了無數的困難。曾幾何時,現在在法輪功的面前,又有了一批新的「格拉斯」、「海姆」、「沃爾夫」維護和鞏固中國共產黨意識形態所構制的意識形態之牆,阻礙中國民眾對於人權,對於自由,對於傳統價值和文化的追求。

最近十年的歷史使得人們現在看到,中國共產黨雖然沒有如東德共產黨政府那樣修建一道看得見的柏林圍牆,但是,他們在傳統與世界之前為中國民眾建立的那道牆,實際上比柏林圍牆還要堅固,還要高大。它不僅阻礙了中國民眾了解、重歸傳統,而且切割了世界對於中國民眾的了解、認識和支持。這是這個世界,一百年來的又一個巨大的悲劇,又一個像當年奧斯威辛那樣的令人深刻反省的案例。

下一次紀念,如果多米諾骨牌還停止在中國那塊,將是歷史的恥辱

人們現在看到從六一年柏林圍牆修建開始,東西德民眾為衝破那道阻礙正義與自由之路的柏林圍牆所做的流血的努力和犧牲。然而一九九九年開始,幾乎和這種努力一樣,中國民眾,法輪功學員,平行地在精神領域進行了艱苦地,不屈不撓地,前仆後繼地努力。

六一年開始的東德民眾的努力,每一點在西方都獲得了響應和支持,可九九年法輪功學員們開始的努力,即便是在西方也充滿了誤解、冷落、孤獨,甚至屈辱。我作為一個獨立知識分子,目睹並且和他們一道經歷了這個努力,深知此中的艱辛,我相信後世的人一定會看到,這是一場歷史上少有的驚天地、泣鬼神的努力!

拆毀這道無形而有實的「柏林圍牆」的努力到了二零零九年九月終於在德國開始發生根本性的變化。法蘭克福書展成為一個轉折。法輪功學員們的不僅作為正式的代表中國民眾的聲音登上了德國的舞台,而且敞開廣闊的胸懷,為異議人士,獨立知識份子提供了基礎和廣闊的背景,中國傳統再次與獨立、自由結合在一起。諾貝爾文學獎獲得者米勒女士毫不猶豫地直接來到《大紀元》的展台,宣示了他們的追求,與柏林圍牆倒塌前東歐民眾的追求的相通,宣示了世界對於法輪功學員的承認與支持。

現在,中國的拆牆已經開始有了實質性的結果。從九九年開始的十年鎮壓,到柏林圍牆倒塌二十周年的時候,產生了根本的變化!歷史已經不再是法輪功是否是邪教的問題,歷史已經告訴我們,沒有法輪功學員做後盾的對抗運動是沒有土壤、沒有傳統的對抗運動,是不會有結果的對抗運動。

兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山,如果說法蘭克福書展是個轉折點,過了法蘭克福,柏林還會遠嗎?

下一次大規模地紀念慶祝柏林圍牆的倒塌,如果多米諾骨牌還要停止在那塊印有中國字的骨牌旁邊,那將是全世界民眾的恥辱,歷史的恥辱。

下一次大規模地紀念慶祝柏林圍牆的倒塌,無論中國的共產黨政府是否還存在,我相信一定會有法輪功學員,及和他們站在一起的追求真正自由、人權的獨立知識份子的顯著的位置。最後一塊多米諾骨牌帶來的將不再會是「錯、錯、錯!」「莫、莫、莫!」的哀嘆,而是人權自由的確立,中國傳統的復活,

神州大地的春色!

2009-11-14德國埃森@