「毫無疑問,這是歐洲最漂亮的騎兵隊」——Dalerac評價波蘭翼騎兵

這是信仰褪去的時代,騎士精神在西歐已成往事;這是奸佞橫行的時代,賣國求榮成了王公貴族的常態;這是謊言叢生的時代,異教徒正虎視眈眈,妄圖打開歐洲的大門,入侵之潮一浪高過一浪。

歐洲是否還有常識?聖經有云:「耶和華你神將他們交給你擊殺,那時你要把他們滅絕淨盡,不可與他們立約,也不可憐恤他們(申命記7:2)」。但在維也納城下我們看到,歐洲各國離心離德,與狼共舞者不計其數——法國不僅見死不救,反倒對穆斯林暗送秋波,賄賂波蘭貴族,令他們阻止國王揚·索別斯基參與維也納之戰。

達到全盛的波蘭立陶宛聯邦

波蘭是否還有明天?這個位於歐洲邊陲的小國已是數次面對來自東方的威脅,她屢遭蒙古鐵蹄的踐踏,此時,粗暴笨拙的北極熊也向她伸出了魔爪。「你進去得他們的地,並不是因你的義,也不是因你心裏正直,乃是因這些國民的惡,耶和華你的神將他們從你面前趕出去……(申命記9:5)。

正是在這離亂的年代裏,一支鐵騎出現在了東歐,他們將用鮮血來為西方挽回榮燿,並組成一面盾牆,捍衛基督教世界的邊疆。

他們,便是波蘭翼騎兵!

翼騎兵的意義

在歐洲,堂吉訶德已是喜劇人物式的存在,但軍制改革的步伐太急太快,也留下了不少遺憾:騎士制度解體後,貪污腐敗的盛行,隊長(captain)經常性的挪用公款,將裝備以次充好。

槍騎兵在西歐幾乎絕跡,手槍騎兵則大行其道。關於槍騎兵與手槍騎兵的優劣,歷來眾說紛紜。

有人認為,手槍騎兵代表了歷史的進步,火器取代冷兵器是歷史的必然;但不得不注意到,西歐的手槍騎兵作戰意識不強,在半迴旋作戰中,後排的騎兵經常是對天放槍,赦令騎士衝擊步兵陣地一下午都沒問題,而手槍騎兵最多沖三次,「為得錢沖一次,為了邦國會沖兩次,為了信仰能沖三次」,再多衝一次都是太陽打西邊出來了。至於軍紀方面,平民軍隊在三十年戰爭的反人道罪行算是歐洲浩劫。

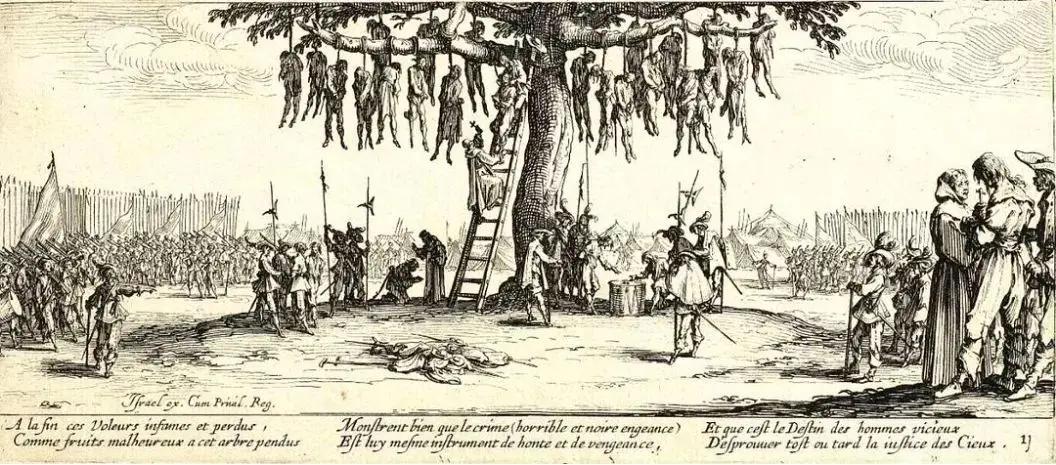

三十年戰爭的爆發讓半個歐洲陷入災難

倘若槍騎兵真的沒有其價值,西歐也不會特意引進了——兩百年後的拿破崙時代,拿破崙組建波蘭槍騎兵進攻西班牙軍隊陣地,取得奇效。1810年,拿破崙又組建了著名的「紅色槍騎兵」部隊。

西歐的騎槍傳統的流失,是槍騎兵沒落的重要原因。騎槍要使得好,馬術少不了。而隨着歐洲軍改的進行,越來越多的平民加入軍隊,盔甲質量越來越差,同時騎術退步得也厲害。這些雜魚的優勢主要是性價比高,「拿走槍騎兵的好馬與騎槍,給他一匹差勁、沉重、無用坐騎」就成了手槍騎兵。

這與其說是歷史的進步,倒不如說是特定歷史條件下的「曲線救國」。

隨着歐洲近代民族意識的覺醒,國家動員能力空前提高,平民捲入戰爭的情況越來越常見。而到了拿破崙戰爭至一戰前後,人們發現騎兵部隊還是要走精兵路線。

《騎兵論》的作者是這樣評論「輕騎兵一定比槍騎兵要強」這一觀點的:「這就是16世紀後半期戰場呈現給我們的圖景:騎兵缺乏統一的訓練範式導致大部隊的聯合行動依賴於他們的火器和個人氣力,而不是騎兵陣列帶來的真正衝擊效果……」。

佛蘭德里克·納圖施·莫德的著作《騎兵論》

佛蘭德里克·納圖施·莫德在發表《騎兵論》時,騎槍正遭遇它第二次低谷——1903年3月1日英國發佈軍事命令稱未來英軍騎兵依賴於「步槍而不是刀劍」,該命令也進一步廢除了騎兵長矛。

莫德指出,「這絕不是第一次以削弱突擊能力為代價發展火力的嘗試……當戰馬組成良好的陣型,肩並肩衝鋒時,戰士手上是拿着藤條還是彎刀其實並不重要,因為他們知道只有力量、速度和協同性才是緊要的」。莫德擔心的是,由於指揮官強調火器而非冷兵器,造成士兵越發把戰馬當作代步工具,而忽視衝擊戰術。

莫德的擔憂將會被坦克等新裝備的問世所驅散,但16世紀-18世紀這段時期,騎兵發動衝鋒無疑是必要的。

我們把目光放到兩百年前,當歐洲軍改「摸著石頭過河」時,波蘭人為何還堅信舊式騎兵的威力?他們對重騎兵的堅持解放了維也納城,將俄羅斯人打了個屁滾尿流,他們對槍騎兵的運用啟發了同時代的古斯塔夫、以及兩百年後的拿破崙等一代又一代歐洲將才。

怎樣培養一個翼騎兵?

當波蘭在經歷「大洪水」時代時,歐洲各國都在遭兵災。前文已經提到,只要是個男的,有手有腿就能拉到軍隊打仗,手槍騎兵受到青睞倒不是手槍有多好用,只是訓練成本低而已。

當時流行的豌豆莢胸甲(peascod breastplate)倒也不是性能有多出眾,單純量產方便而已。造成的結果就是,騎兵突擊能力下降。本身馬的質量就摻了水,盔甲還做得扭曲人體,動作都不靈便,還怎麼使得好騎槍。

當時的人是這麼評價手槍騎兵的——「不動的砧板,給馬匹帶來極大負擔」。

我們都知道,小班課外輔導比學校教學質量高,訓練重甲騎兵也是同樣的道理。西歐拉壯丁打仗時,波蘭依然在走「精培養路線」——老兵從小親自一對一輔導,保證戰鬥力。不少老兵會為莊園主的孩子授課。這樣即使在和平時代,老兵依然可以發揮餘熱,並讓下一代騎士作好戰爭的準備。

騎士制度在波蘭部分得到了保留,正如他們幾百年前的前輩從侍從干起一樣,被稱為「夥伴(towarzysz)」的翼騎兵,其培養要從娃娃抓起。除了常見的用騎槍穿鐵環等活動外,准翼騎兵還會用騎槍從地上挑起一張紙或一頂帽子。這說明騎槍已經成了他們手臂的延伸,使用起來得心應手。

除了使長槍外,軍刀也是重頭戲。波蘭人對他們的軍刀情有獨鍾,並開發出了一種特殊的軍刀技巧——交叉揮砍。關於這個技巧,新出的遊戲——厲駭四斬(hellish quart)里有不錯的展示。

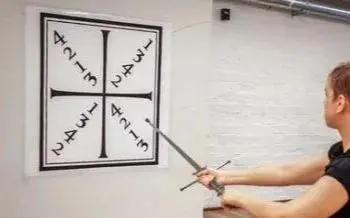

名為《Hellish Quart》的劍術格鬥遊戲截圖

波蘭翼騎兵裝備的斯扎布拉軍刀

其原理說起來很簡單,就是用軍刀交叉砍,軌跡是個X形狀,但做起來不容易。首先,單手武器比較消耗氣力。大多數人以為,使用單手劍要比雙手持握的劍要輕鬆,實則不然。

下圖是常見歐劍的重量。

常見歐劍重量

我們可以發現,一把雙手長劍也就1.5kg,比軍刀重了0.5g左右。但軍刀只能一隻手拿,長劍可以兩隻手拿。在技法上,軍刀快速揮砍十分消耗氣力,而長劍突刺相對來講消耗小一點。想直觀體驗的朋友可以試着平舉一雙鞋,別說快速揮舞了,幾秒鐘後手就開始打顫了。而兩隻手都用上,舉電熨斗或者擼貓玩幾分鐘都沒太大問題。

所以我們經常可以看到打長劍的女生,而玩迅捷劍砍刀的相對較少。因為它們重1.3kg,重量已經接近雙手劍了。

所以說,體質與訓練十分重要。而筆者打兵擊的時候經常可以看到胳膊比自己小腿都還粗的壯漢,你用着氣喘噓噓的武器,人家舉起來就像提起一根羽毛一樣輕鬆。

如何提升自己的體質,波蘭人有獨到的訓練方法。

一名合格的戰士從小就要開始進行步法和體能的練習。比如對着空揮軍刀,擊打木樁。相信每個軍刀的初學者在經過第一天的訓練後都有這樣的感受——手使不上力,握不緊東西,甚至擰開牙膏蓋子都乏力。所以,波蘭人早早準備,避免出現架勢太弱的情況。

為了能在戰場上獲得勝利,每個合格的騎兵從小就要接受嚴苛系統的軍事訓練

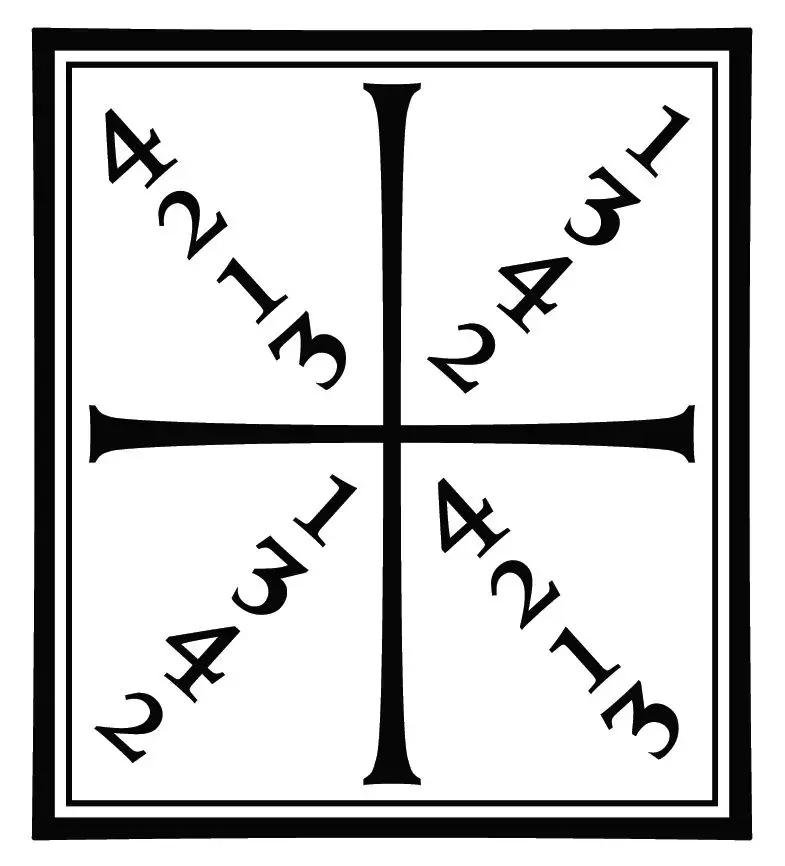

例如,作為波蘭軍刀術的基礎步法就是從歐洲引進的。在文藝復興時期,歐洲的劍術逐漸科學化,理論化。比如今天使用的梅耶方塊就起源於1570年的德國。

梅耶方塊乍一眼看上去有點複雜,但只要你理解它要傳達的資訊就非常簡單了。每個對角線上最外圍的數字代表了朝向不同opening的攻擊順序;換句話說,第一下攻擊右上(1),第二下攻擊左下(2),第三下攻擊右下(3),最後一下攻擊左上(4)。每一環數字代表着對四個opening的一輪攻擊順序。

而波蘭吸收了歐洲的先進經驗,採用了十字形的步法。

十字形步法

至於軍刀本身,波蘭軍刀自成體系,它有東方遊牧部落式的弧度,技法上也許受到了奧斯曼帝國的影向,重視切割,交叉斬的技巧便是從人體脆弱的肩膀處斜向削砍。從這個角度發起的進攻,刀刃不容易卡在人體裏。

此外,新的訓練用品也得到了運用。外行會認為,用鈍劍木刀比武十分安全,實則大錯特錯。實木劍殺傷力巨大,對日本武士感興趣的朋友應該讀過不少被木刀砍得腦漿迸裂的例子。就舉一例吧,宮本武藏對決佐佐木小次郎,傳說就是拿自製的木刀把對面腦袋砍爆了。

而歐洲人那時發明了一種比武器械——杜薩克。杜薩克有點像我們今天用的海綿劍,它是皮質的外殼,裏面是一根白蠟木杆。用這種劍對練更加安全。

圖為反映了16世紀時期德意志地區劍術大師約希姆·梅耶(Joachim Meyer)的劍術學校練習的繪畫。圖中人物手中的正是杜薩克,常用於套路練習。

雖有這種訓練器械,波蘭人還是會採用更為暴力的木棍劍鬥鍛煉技藝。這可以讓他們對未來的圖為反映了16世紀時期德意志地區劍術大師約希姆·梅耶(Joachim Meyer)的劍術學校練習的繪畫。圖中人物手中的正是杜薩克,常用於套路練習。軍旅生活做好心理上的準備。

波蘭人選擇實心木棍用作劍術練習

說句題外話,一直到今天,波蘭的HEMA器械都為大家交口稱讚。不管是海綿劍還是鋼劍,或是劍術夾克。波蘭的產品都是上乘之選(儘量不要選國內的產品)。一把好的訓練劍應該是有韌性的,看國際比賽,國外選手的劍像麵條一般,刺中對手就立馬打彎避免傷人。我亦有幸購買過一柄波蘭spes的直軍刀(籠手劍)其手感遠勝於國內其他海綿劍。

波蘭spes的直軍刀

可以說,正是嚴苛的,系統的訓練造就了波蘭翼騎兵。

在古戰圈,有一句金科玉律的話:「相同條件下,騎兵無法撼動步兵方陣嚴密的隊形」。

關於這句話的正確性一直有人質疑。甚至對騎兵情有獨鐘的《騎兵論》的作者佛蘭德里克·納圖施·莫德就很反對這個觀點。

但我認為,在相同條件下,騎兵vs步兵,決定哪方獲勝的關鍵還是訓練。在中世紀,騎士得到的訓練充足時,衝擊力就強。在近代,西歐騎馬傳統丟失,大批平民進入軍隊的時候,步兵就顯得強勢了。不管是結成空心方陣,還是牆式衝鋒,都要求絕對的紀律性。

《騎兵論》的作者憤憤不平地舉出了不少例子,試圖證明騎兵可以撼動步兵方陣,並提出重振大英騎兵的建議。但要注意到的是,訓練庶民組成方陣要比訓練衝擊騎士簡潔,他的建議基本上是在要求培養一支「特種部隊「。

波蘭翼騎兵發起牆勢衝鋒

圖片源自Jin hyun Kim的ARTSTATION個人主頁

因此我們能夠理解為何16世紀後半葉之後,人們普遍認為騎兵無法衝擊步兵方陣——平民化戰爭要求速成;也能理解為何到了20世紀前後,復興重騎兵的呼聲再起——那時有條件走精兵路線,且普通步兵突擊力量存在不足。但提出者忽視了軍事科技進步這一要素,今天的精銳部隊不用學騎術了,學開飛機坦克即可。

在速成訓練法下,步兵的素質優於騎兵。但如果我們打破變量呢?如果是十年訓練的騎兵衝擊一年速成的步兵方陣呢?

與其說是騎兵與步兵之爭,不如說是精兵路線與人海路線之爭。騎兵下了馬可以作步兵,兩者並不衝突。藝多不壓身,臨時拉過來的步兵不會騎馬,是因為他們不喜歡戰馬嗎?

所以,波蘭人對騎兵這個兵種的訓練條件和時長均高於其他同行,並且對自己那套精兵培養方式有絕對自信。有人批評波蘭翼騎兵,說他們就只能逞一時之能,大部分時候只是輜重隊的負擔。這類批評讓J.J.Kampenhausen聽到了——他是一個在大北方戰役中服役的波羅的海德國少將。他是這樣反駁的,「波蘭有句古話,廉價的肉是給狗吃的。槍騎兵也許是有他說的那麼金貴,但一分價錢一分貨,『只能逞一日之能?』,是的,但那是怎樣的一日?那便是一決雌雄之日!」

吉爾霍爾姆戰役

養兵千日,用兵一時的道理,在波蘭翼騎兵那體現的淋漓盡致:在吉爾霍爾姆戰役中,波蘭翼騎兵硬是把瑞典的長槍+火槍方陣揍出了個窟窿。比起同時代不敢沖陣的西歐同行,翼騎兵的武德高了他們不知多少個華萊士。

翼騎兵作為衝擊重騎兵,按道理來說,傷亡率應該很高。像到了19世紀,胸甲騎兵少有卸甲歸田一說,驃騎兵則有這麼一句話:「驃騎兵過了三十歲還沒有死去,那就是混蛋!」。足以見得沖陣的騎兵倖存率之低。

但翼騎兵的傷亡率卻較低,100匹馬的波蘭翼騎兵連隊,一般傷亡不會超過四個翼騎夥伴,八個侍從。但值得注意的是,在不少戰役中,翼騎兵出於英雄主義發動豬突,這種情況下傷亡率會直線提高。

綜上所述,走精兵培養路線的波蘭,想培養出一個合格的翼騎兵是非常困難的事情,而一旦培養出的一批精銳的翼騎兵,則在關鍵時刻發揮出左右戰爭勝敗的重要作用,甚至可以在己方不利的形勢下,實現逆風翻盤。

翼騎兵的裝備

俗話說得好,好馬配好鞍。翼騎兵戰士不僅武藝高強,其裝備也十分精良。

魯塞尼亞有這麼一句話,「一個沒有馬的波蘭人就像一具行屍走肉」。而翼騎兵的戰馬則是阿拉伯馬與歐洲馬的混血產品。當時的觀察者發現這樣一個現象,在波蘭的氣候條件下,被稱為Fryz的西方高頭大馬過幾代後會越變越矮,阿拉伯馬則會越變越高大。

於是,波蘭人結合了兩種馬的長處,培養出槍騎兵用馬,並限制其出口。這種雜交出來的波蘭馬雖然沒有阿拉伯馬輕快,但要比它們結實健美很多。儘管有諸多禁令,但在三十年戰爭期間,這樣的馬還是經常出口給西歐。

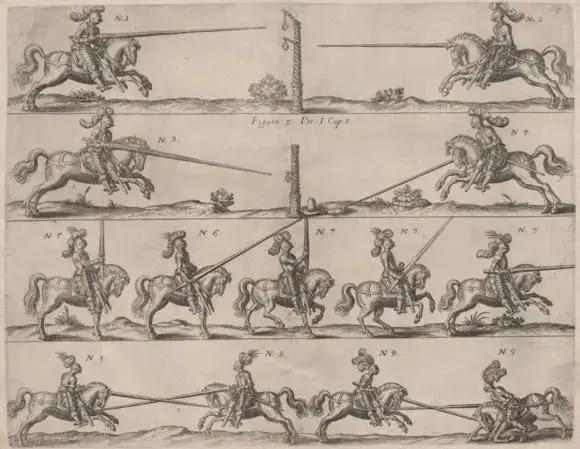

重騎槍使用訓練

在武器方面,翼騎兵有標誌性的Kopia,空心騎槍比歐洲騎槍要長,重型騎槍一般三米,而空心騎槍可以達到5米。且製作繁複,要將木頭先對半砍開,掏空了再粘回去。這樣才能做成前端中空的長槍。

玩過《騎馬與砍殺:火與劍》的朋友一定對翼騎兵長槍青睞有佳,它比瑞典胸甲騎兵長槍要長出一截,在單機糢式里,基本上敵人近不了身。但現實中,這種騎槍有個致命缺陷——容易斷裂,面對板甲配備較高的西歐士兵,騎槍幾乎難以傷其分毫。例如,有一個叫Clas Dietrich的瑞典上校獲得了「騎槍手」的綽號,因為起碼有三支騎槍被他的盔甲給折斷了。

《騎馬與砍殺:火與劍》的遊戲封面海報就是波蘭翼騎兵

其實,Kopia之所以這麼容易折斷,完全是有意為之——因為騎槍折斷可以吸收衝擊力,並且翼騎兵可以將剩下的斷樁當長棍用。而翼騎兵的東方敵人——奧斯曼土耳其新軍,毛子士兵披甲率不僅低且甲冑質量差,Kopia足夠對付這些輕甲敵人了。

手持破甲錘的翼騎兵

至於副武器,翼騎兵最依靠的是軍刀,波蘭人經常拿軍刀來指代人,問有幾號人就直接問有幾把軍刀。但除了軍刀外,波蘭人還裝備了不少有特色的武器。波蘭翼騎兵還會裝備直刃的破甲劍或者闊劍,有中世紀風格的頁錘以及戰鋤,甚至雙手長劍也有裝備。

翼騎兵使用的闊劍

在《火與劍》中,就有一名叫Longinus的人使用條頓式的長劍。他對聖瑪麗發了誓,在一劍砍下三顆人頭前保持童子身。最後還是土耳其新軍給他送了人頭。