「我害怕我的手機。」

手機又響了,一串提醒應聲突突突跳出屏幕,莘莘的心隨着震動一陣陣抓緊。放鬆的狀態被打破,抗拒點開又想要快速回復的焦慮卻悄然出籠,像細小的針頭,在她身上不時地扎。

緊張著去逃避緊張,不知什麼時候起,成了很多人非工作時間的情緒主旋律。在沉迷手機十多年以後,莘莘沒想到,有天她竟發自內心地想要放下它,儘可能久得遠離它。

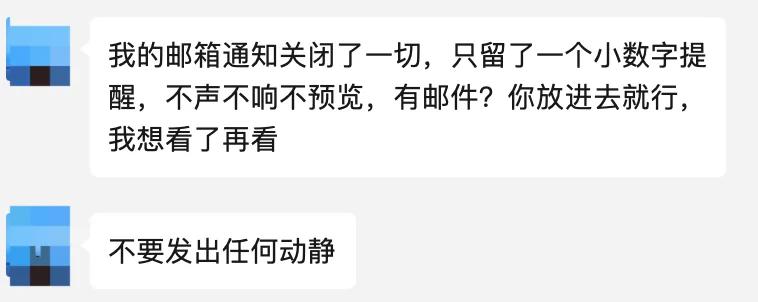

截圖自受訪者聊天記錄

大隱隱於市,對她來說,放下手機,就是當代的一場「帶髮修行」——信息讓我們三心二意,提醒讓我們驚恐不已。關閉一會兒社交的可能性,換取繼續生活和社交的勇氣。

莘莘的處境並非個例。

一份 Hill Holliday發佈的 Z世代社交媒體使用習慣報告就顯示,超過一半的人表示他們「正在減少社交媒體的使用」,其中三分之一的年輕人更表示,他們會永遠關閉社交媒體賬戶。

圖片來自 Hill Holliday Z世代社交媒體使用習慣報告

報告指出,年輕人開始意識到社交媒體已經佔用了他們太多時間,使他們錯過了生命中許多精采的瞬間,悲傷、焦慮和沮喪的情緒也隨之而來。

雖然從有社交媒體的那天起,就有了抵抗社交媒體的聲音,但眼前「帶髮修行」正從零散的個體實驗,變成不可忽視的趨勢,其背後的推動力,就是眼前的這場大面積「社交媒體倦怠」。

「社交媒體倦怠」是個由「職場倦怠」發展而來的專有名詞,這種倦怠可以指情緒上的:指人們希望減少社交媒體使用強度的情感意向,以及消極厭煩、漠不關心、興趣低迷等情緒;也可能直接指向用戶行為:指大批「流失的使用者」自覺迴避、暫時或永久退出社交媒體等實際行為。

圖片來自 Giphy

如果你也曾被提醒弄得煩躁,或者明知該停止卻無法控制繼續刷新的動作,說明你也多多少少正被「社交媒體倦怠」困擾。

青春期與中國互聯網黃金期相遇的這代人,曾是表達欲出奇旺盛一代人。從聊天室到QQ,從空間到校內,從貼吧到微博,有文本框的地方,都曾激發過我們填空的熱情。

圖片來自 Giphy

表達並通過這種表達獲得認可和連接,用語言紡織我們眼中的世界,仿佛本來就是我們生活的一部分。

那時候,我們甚至相信,隻言片語也可以通過互聯網共同紡織出另一部歷史,各類百科產品、開放詞條和嚴肅知識社區無不彰顯著那時人們的野心。

社交平台江湖變換,幾類社交紡織者沉澱下來:

一種人,把社交媒體當人生的行車記錄儀,數十年如一日持續激情地打開自己,在各種社交媒體輸出原創內容,從校內網、QQ空間到今天的抖音小紅書、Clubhouse,ta一個不落,生活就是不斷攻下新的社交城池;

一種人,把社交媒體當容器,將自己不同甚至相反的幾面收納在不同的平台和賬號里,在自己信賴的「精神角落」就毫無保留,千姿百態,在熟人社交的平台要麼安靜如雞,要麼商務型陽光,把自己活成矩陣;

另一種人則沿襲了社區時期的潛水習慣,千言萬語化作轉贊評,對這個世界最大的讓步,就是三天可見;

社交媒體就這樣直接塑造着我們的行為方式和文化,它們從我們表達的場域變成了生活本身。獲得贊的需要、保持社交媒體的個性以及與其他人保持聯繫,成為了我們的必需品。

紡織者給互聯網以大量的生活碎片、智力成果、私人記憶和情緒價值,期待交換與付出相應的關注和認可,然而,激情不斷燃燒十數年後,我們卻發現,這個目標已無法實現。

一開始,我們想要更多地展示自己以獲得更緊密的連接,最終發現,展示滑向一場無窮盡的攀比;

一開始,我們想要更多地貢獻觀點以獲得更多志同道合的朋友,最後發現,碎片化的表達都不可避免地走向了罵戰,而「一旦開始吵架,就再也不記得吵得是什麼。」

正如賈樟柯在一次訪談中所說的:共識的形成,是一個非常疲憊的過程,非常消耗創作力的過程。

一開始,我們把虛擬空間當作現實世界的延伸,後來,發現那是平行空間,再後來,我們發現不過是同一時間軸上,對立空間的撕扯,我們在一個人的狂歡和一群人的孤單里,做單選。

社交媒體倦怠更深層的因素是複雜的,包括但絕不僅限於強關係中的信息過載,弱關係中過低的信息交換門檻。換句話說,我們投入到了一個龐大到毫無必要的社區中,自然無法處理過多的信息和情感。

人類學家Dunbar曾指出,大腦容量限制了個體的信息處理能力,因此每個人最多只能與150個人保持穩定的人際關係,而我們實際的網絡社交早已超出這個範圍,像在一個巨大的陌生的社區里走,從新鮮到麻木,再到迷失的恐慌。

巨大的落差感,和因漠視現實世界的愧疚感襲來,眼前的事實赤裸裸:我們辛勤紡織著一場巨大的幻覺,卻為此付出了真實的生活。

豆瓣話題廣場上,用戶「Sasa’s romance」在「你是什麼時候出現社交媒體倦怠的?」話題下有這樣一段回答,直戳人心:

圖片來自豆瓣話題「你是什麼時候出現社交媒體倦怠的?」

當你在微博廣場已經刷無可刷時,會不會有天望着夕陽突然冒出一個想法:自己已經多久沒有下樓遛過一次彎兒了?

虛擬世界過載,現實世界留了好多空白。

美國心理協會(APA)的一項調查結論佐證了我們疲憊的體驗:人們不斷地訪問社交媒體,的確沒有帶來更多的愉悅和輕鬆,反而增加了壓力和焦慮,對用戶的身體和精神都造成了極大的負面影響。其中,千禧一代承受的壓力和焦慮最為突出。

2018年凱度中國社交媒體影響報告顯示,自2014至2016年,社交媒體使用滿意度指數持續下降(73.4%,68%,67%)。與此同時,社交媒體對用戶的消極影響比例從89%上升至93%,除了健康方面的消極影響如視力下降、睡眠減少外,明顯提升的因素有「不得不在社交媒體上做一些我不想做的事」、「別人曬幸福,影響我的心態」等社交焦慮與壓力。

從事媒體工作的夕夕自疫情開始關閉社交媒體賬號。一開始她因無法承受當時四處傳來的疫情新聞和數字陷入了很長一段的低迷抑鬱狀態,她不再登陸微博,關閉推送和朋友圈,只關注工作群經過同事篩選的消息,把更多注意力轉到線下的閱讀和工作中。

「突然獲得了一種久違的踏實感,生活像回到了很久以前,一頓飯,小動物,街景的變化都不再是匆匆瞥過馬上就遺忘的畫面,」夕夕說。「修行」之後她的體會是心情變好了,記性也是。

夕夕用「戒斷」形容她和社交媒體的關係,她曾如此害怕離線,因為一旦那樣就可能成為大家口中的「村通網」,不知曉最新的新聞,對於她來說是一件沒有安全感的事情。

但實際上,擔心的狀況並沒有發生。在今天,真正重要的信息會通過任何方式找到你。

一頁書讀一個上午,反反覆覆走神看微信,又馬上回去重讀,最後什麼也沒記住。莘莘發現自己閱讀能力下降到如此地步時,第一次對社交媒體產生了恐懼和反感。仔細一想,這種狀態已經很久了。

無時不刻的在線,對信息處於待命狀態,已讓很多人長期處於注意力無法集中的狀態。

「心理總是處在等待工作郵件的狀態,手下意識地不停刷微博,沒怎麼工作,沒讀什麼書,吃飯常常不知味,和人說話缺乏耐心,好像有什麼事趕着去做,其實不過就是繼續刷,一天如此,天天如此。」

莘莘關了朋友圈,卸載了微博,還給自己規定周末和線下見人的時候,儘量不看手機。儘管一開始心裏發毛,但對她來說,「修行」的一部分就是不斷克服,放下對信息的執念。

半年過去,清爽許多。

「修行」的另外一個部分,則是通過現實世界修補自己的同理心。

莘莘和其他幾個淡出社交網絡的朋友都提過一個共同問題:社交互動的戾氣越來越重,別說爭論了,僅僅看別人爭論就已經很疲憊。

的確,我們在網絡圍觀中在付出著巨大的成本。我們常常被一些人對異己觀點表現出的憎恨程度震驚,繼而隨着事件發展感到情緒枯竭,無數次脫離了現實的探討,讓我們逐漸失去真實的同理心。

探索數字世界對人類行為的影響30餘年的麻省理工學院社會心理學教授 Sherry Turkle曾在她《屏幕上的生活》(Life on The Screen)、《第二個自我》(The Second Self)和《一起孤獨》(Alone Together)中從多個層面探討過「親密機器」對我們的文化和生活產生的影響。

Sherry Turkle主題為「Connected but Alone」的TED演講。

她說一個年輕人曾告訴她,他很期望有一次真正的談話。這揭示了未來幾年社會將要面對的一個巨大問題——對虛無的互動的依賴。

Sherry Turkle說:「我們正在讓(技術)把我們帶到我們不想去的地方。」

她發現,社交媒體和及無處不在的互聯網的確與孩子之間同情心的崩潰、家庭互動越來越分散有緊密的聯繫,而她給出的解藥也很簡單:我們真的需要放下手機,更多的面對面的交流。

當我們被一個個熱搜牽動,在無數瓜田蹦躂的時候,無數個和莘莘一樣的年輕人在「修行」中得到了寧靜。

或許你打開這一篇文章的時候,心裏也正有個聲音:關掉它,我不想再看手機了。