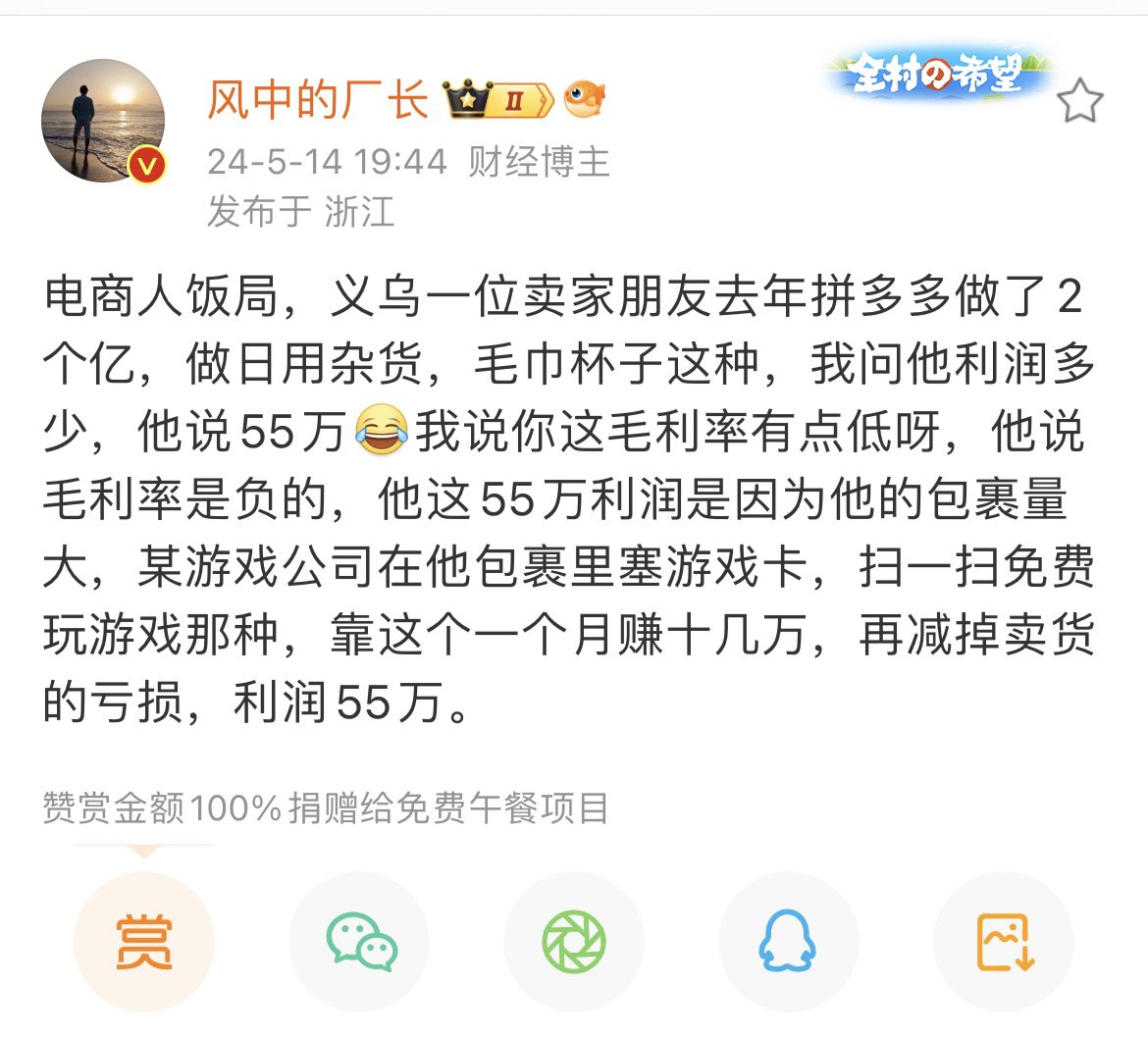

這幾天在各種群都能看到廠長的那條微博截屏:

去年在拼多多做了2億流水的日用品商家,利潤55萬,毛利甚至是負的,靠的是訂單量大,在包裹里塞遊戲卡賺廣告費,扣掉虧損後,一年到手55萬。

我看了一下討論,還是比較分裂的,普通打工人都在懷疑資本家怎麼能這麼苦逼,賣慘賣過頭快把自己打造成慈善家了,倒是電商從業者多半表示對此已經麻了,這年頭賣貨能穩住成交規模還有賺頭已經很幸福了,要啥自行車呢?

這個例子固然不能代表所有電商賣家都水深火熱,但是據我所知,在消費預期遲遲未到的市場裏,很多工廠直發的店鋪要想保住產線不停,確實也只剩下了卷價格這一條路。

有人罵罵咧咧的說只要拼多多不倒電商就活不了,其實問題也不在這裏,按照歷史唯物主義的說法,沒有拼多多也會有拼少少出現,你不可能寄希望於在消費升級的一片歌舞昇平里,永遠不會有人去注意到下沉市場。

我不是在說存在即合理的套話,這幾年來拼多多打得阿里京東都意識到要回頭確立「價格力」的重要性,是非常刺激的打破馬太效應的典型,通過破壞原有的商業生態,為市場提供了新的解決方案。

至於新的好還是舊的好,這種價值判斷可以吵得無休無止,我覺得意義不大。

前幾年有一類熱門的自媒體選題,就是去拼多多的買家秀(商品評論區)里發現一個真實的中國,比如200塊錢的液晶電視,從曬圖里才能看到都是什麼人在買——大多數都是家徒四壁的環境,以及用戶覺得可以花200塊錢買台電視特別開心——這就是關掉主流互聯網濾鏡之後的情景。

每個人都會嘲諷知乎人均年薪百萬,但是以為這個世界都是和自己一樣的普通人,有喝奶茶、坐地鐵、玩原神,未必不是另一種形式的知乎式傲慢。

所以換個角度,如果所謂的普通人在拼多多買到了200塊錢的液晶電視,他大概率會對商品質量感到不滿,詫異於拼多多上賣的都是些什麼殘次玩意,這平台一定沒救了⋯⋯這判斷很合理,阿里京東以前都是這麼覺得的,直到發現不對勁之前,電商平台從來沒有職責是要去為市場錨定底價,你找到利潤最薄的商家,然後呢?怎麼賣廣告賣流量賣位置?

但其實你現在去看拼多多這幾年的財報,廣告收入和佣金收入真的都沒少賺,這就是設計商業模式的價值了,就像美國笑話里經常諷刺稅務員,大力士擠過的乾癟橙子給到稅務員手裏,還能榨出滿滿一杯橙汁,拼多多可以在打掉利差的同時依然拿走平台的那份抽成,這就是它的本事了。

這幾天在各種群都能看到廠長的那條微博截屏:

— 闌夕 (@foxshuo) May 22, 2024

去年在拼多多做了2億流水的日用品商家,利潤55萬,毛利甚至是負的,靠的是訂單量大,在包裹里塞遊戲卡賺廣告費,扣掉虧損後,一年到手55萬。… pic.twitter.com/WWxAtKqsrD