縣中的孩子,連抑鬱都是矯情

這兩年,青少年心理健康引發的問題越來越多地浮出水面。

去年發佈的《中國國民心理健康發展報告(2021~2022)》顯示,10-16歲的未成年中小學生中,約有14.8%存在抑鬱風險,相當於7人中就有一人。在西部、農村地區的青少年,心理健康風險更高。

心理老師的存在變得急迫且必要。2021年教育部下發通知,要求「每所中小學至少配備一名專職心理健康教育教師」。正是這一年,26歲的文莉入職縣中,成為這所中學有史以來第一位心理老師。

這裏的學生很需要文莉。在嚴格遵循軍事化管理的縣中,他們背負着更大的升學壓力,得到的卻是更稀缺的資源、更少家庭的支持和關注。甚至抑鬱症去污名化尚還是件難事,因為生病無法繼續學習的孩子會被指責,「你是不是就想偷懶?」。

只是文莉剛想開展一番事業,就被狠狠潑了盆冷水。她入校的第一天,被「發配」去當語文老師和班主任,身兼數職。高強度的工作加上不合理的評價體系,她比學生產生了更多困惑。

社會學家涂爾幹在《自殺論》中所寫,或許正是文莉的心聲,「教育只是社會的映像和反映。……老師們同樣生活在整體的社會道德環境中,本身也會受到影響,他們又如何教給學生與眾不同的思想呢?」

以下根據文莉的講述整理:

一、沒有成績,你什麼都不是

我大學讀的是應用心理學專業,2017年本科畢業,我沒有像班上大多數同學一樣轉行,而是去了雲南某偏遠地州鄉鎮學校,考上了特崗心理教師職位。

我喜歡與人交流,也喜歡當老師的感覺。在鄉鎮工作滿三年時,我看到縣城的初中在招聘心理教師,想着有編制、專業對口,縣城中學應該會有更大的施展空間,於是果斷報名。

那時我以為,心理老師就是單純地負責心理方面的工作。沒想到我一進校,就被要求擔任班主任和兩個班的語文教師。

事實上,我從沒接觸過語文教學,學校也不在乎我有沒有相關資質。因為語數外三大主科的教學任務更重:課程多、批改量大、還需早起看早讀,資歷老的老師只要有機會轉崗去教小科目,就不願意教主科。主科老師的缺口很大。

我每周的課時量達到30節以上,是正常課時量的二到三倍。光教學已經很忙了,入職第二年,我還成了校團委書記,需要額外承擔校團委的行政工作。

每個月,團縣委都會下達任務——3月學雷鋒,4月緬懷先烈,5月青年節……從前期策劃、中期執行到後期宣傳,都由我一個人負責。最頭疼的是,學生實際上沒有課餘時間開展活動,是「又要馬兒跑,又要馬兒不吃草」。

我的一天通常這樣度過:早上六點多起床,六點五十就必須出現在教室,上完晚自習下班已經十點。上課、守自習、改作業、做材料……事情一件接着一件,經常整個半天都來不及去喝口水、上個廁所。

大小病不斷,卻沒時間看病,都是自己買藥,對着說明書服用。有時候,連去藥店的時間都沒有,儘管藥店就在學校門口不到200米的地方。一般是美團買藥送到校門口,隔了很久我才有空去拿。

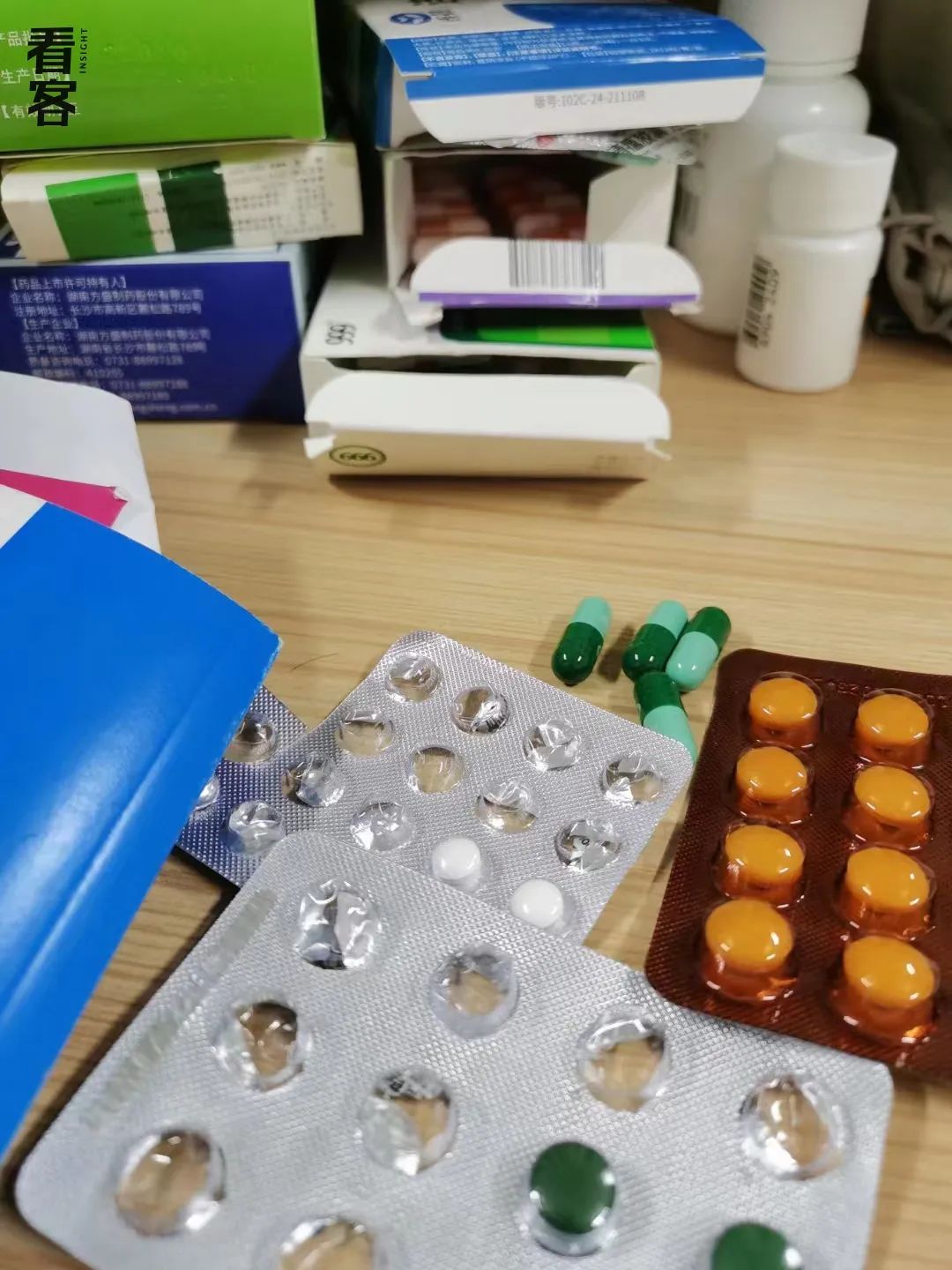

感冒藥、頭痛藥、喉嚨藥、退燒藥……我的辦公桌上什麼藥都有

在這樣高強度的工作壓力下,我根本沒有時間精力開展心理健康的工作。

我曾經找領導協商,我理解學校不容易,可以先帶別的科目,希望等有老師了,能允許我全身心投入熱愛的心理工作。可是一直等到第二年,情況還是沒有改變。有一次,有個領導同意給我調去教政治,開會時都說好了,第二天公佈新一學期的教學安排,發現還是讓我繼續教語文。

而我提出的許多設想,也沒有落地的可能。過去我在辦公室、操場或者食堂遇到領導,就和他們說自己的規劃:能上心理課是最好的,不能也要定期做篩查、開活動。

這是寫在心理教育教科書上的話,也是我大學一直在學的東西。一個完整的校園心理健康支持系統,首先要有穩定、持續的心理課程,最少也要兩周一次。其次要有定期的大型活動,比如講座、團輔、遊園。還要有篩查測評,最少一年篩查一次,對有問題的學生不斷地跟蹤和反饋。最後,還要開展個體諮詢作為輔助。

而以上這些「應有」的環節,這裏一個都沒有。

領導總是打個哈哈敷衍過去,後來學校的中層直接告訴我,不會給我開心理課的,「十年後估計也開不起來」。

只有當上級需要完成的某項檢查里有涉及到心理健康的部分——比如校園安全工作、德育工作等等,才會要求我提供一些我從來沒有機會真正講授的課件和教案。

和縣裏其他學校的心理老師交流過後,我發現我並非個例。縣裏只有一所高中有專職心理老師,其他中小學的心理老師要麼由教其他學科的非專業教師掛名,要麼像我一樣雖然是學心理出身,實際上身兼數職,沒有接觸心理工作的機會。

後來我才知道,因為這兩年國家重視,對心理老師的師生配比有要求,加上學校年年都有跳樓未遂的學生,所以我入職那年,上級給了學校一個心理教師的編制。

可是進學校之後,我就完全歸學校管理了。縣教體局的人知道新招的心理老師在教語文,他們沒有插手。

對於心理老師的考核,從沒有一個合理的標準。縣裏那位唯一的專職心理老師,因為不帶班,沒有成績,所以考核被領導隨意打分,打了全校最低分,很傷自尊。因為各種阻力,她也沒有在校園裏開成心理課。

其實國家是有規定的,心理老師享受跟班主任同等待遇,但幾乎沒有地方能落實。我與副校長爭辯,他顯得很無所謂:「那是國家的規定,我們縣是縣說了算,甚至是學校說了算,我們學校就是拿成績說話的。沒有成績,什麼都不算,你什麼都不是。」

那段時間唯一的慰藉,是抬頭看看美麗的天空

有段時間,我每天一睜開眼睛就會感到痛苦,只能靠意志逼自己起床上班。騎車去學校的路上,我經常會生出一種陌生感,不知道自己是誰。一路上,我無意識地不斷問自己,我要去哪裏,我要幹什麼,這些問題我答不出來,但是腳會不自覺地騎車往學校的方向走。

有幾次,我會莫名幻想突然出現一輛大車把自己撞飛的畫面。走進學校的那一刻,我又全身心投入工作,完全忘了所有的痛苦。

現在回想起來,或許那時我已經是抑鬱的狀態了,可當時的我並沒有太多時間和心情關心自己的情況。

二、教育機器

這是縣裏規模最大的初中,每個年級有十幾個班。人很多,但學校不大,兩排教學樓、四排宿舍樓,和一個由簡易遮雨棚充當的食堂,構成了兩千多個孩子全部的世界。

這也是全縣升學率最高的初中,把縣裏其他初中遠遠甩在後面。即使是全年級成績最差的班,也有2/3左右的學生能考上高中。

和許許多多縣中一樣,作為「全縣的希望」,它肩負着巨大的考核壓力,只能靠高強度的學習和軍事化的管理苦幹出成績——這是心理教育無法開展的原因之一,但同時也是滋生心理問題的溫床。

每個建築從二樓起都被金屬質地的防盜網封得嚴嚴實實——我到學校的第二年,一名男生險些在校園內跳樓自殺,那之後沒多久,學校就裝上了這些防盜網,從物理上切斷了類似的事情再次發生的可能性,但其他方面一切照舊。

從此之後,這裏就更像一個監獄,從內到外都密不透風,讓人感到壓抑。

教學樓里的走廊,也安上了鐵欄杆

每個人的時間都是定死的,像機器一樣不停運轉。從6:50上早讀,從直到22:30寢室熄燈,學生們沒有半刻喘息,去哪裏都要用跑的。

中午12:05下課,12:15去食堂已經幾乎沒有飯了,12:20要進宿舍,12:30值日老師開始查寢。

飯點的時候,食堂座位不夠坐,端着碗的孩子坐滿了教學樓一樓的階梯。更多的學生為了節約時間坐也不坐,打飯的地方到洗碗的地方不到一百米,他們打完飯,乾脆邊走邊吃,走到洗碗池,飯也剛好吃完。

課間只有八分鐘休息時間,有的課間才三分鐘。已經如此短暫,學生們還只能在班級前後門之間的區域活動。這是一個不成文的規定,每個課間都有值日老師檢查。如果有學生竄到別的班門口,就會挨批評。

我們班初二那年搬到了二樓,背後就是一個花園,我經常把他們「攆」出去,讓他們去花園裏面玩玩。我說你們可以去踢球,去看花,去捉鳥捉蟲。但是他們已經麻木習慣了,很少有人下去。偶爾有學生玩鬧一會兒,踩着鈴聲進來,就會有老師和我「告狀」,他們覺得孩子跑得大汗淋漓的,上課就沒精神了。

可是十多歲的孩子,正是愛玩愛動的年紀,保證充足的運動量才會更有活力。長時間關在狹小的屋子裏面,非常影響身心健康。

教學樓背後的小花園

我時常覺得這裏像一個龐大的教育機器。每一個老師都是機器上的一顆螺絲釘,負責把學生加工成符合標準的合格產品。學生們被剝奪了自主的時間和空間,也不允許有不同的想法。