這是一出屬於當代農村「老實人」的悲劇。

1

「八月秋高風怒號,卷我屋上三重茅……」在秋天的淒風苦雨中,最能夠擊穿一個人心理承受底線的事情中,一定包括自己棲身的茅屋為秋風所破。如果這個時候再有頑童或鄰里橫加刁難,就更讓人感到絕望。

在這種絕境中,不是所有人都能儒雅如杜甫一般,只吟誦上一句「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏」。而福建莆田農夫歐金中,顯然是那個沒有忍住的人。

請允許我向不了解此事的朋友簡述一下這個現在已經在網上熱傳的故事,因為它確實太有代表性了:

2016年,歐金中發現家裏的房子成危房了。於是他向當地政府申請了危房翻蓋。房屋新建手續很快批下來了。雖然按新的規定,新房面積要從原有的400多平米,縮為150平米。但歐金中還是立馬聯繫動工。

可是正當他把舊房推倒,新房將蓋之時,他的鄰居歐某春等人找上了門。在當地,有個規定是即使建造手續完備,你翻蓋新房,還得鄰居們簽字同意。而不只是因為什麼具體原因,歐某春等鄰居就是不同意歐金中蓋他的新房,天天來鬧,挖土機不讓過路,建材不讓運進來,挖出來的土不讓堆放。而在其影響下,原先一些支持歐金中的村民,也都紛紛變卦了。

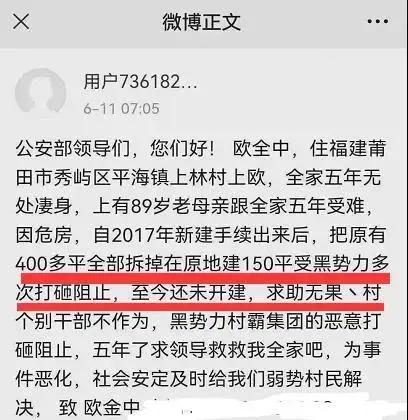

走投無路的歐金中只能一邊把一家老小安排在破陋的鐵皮屋內,一邊開始了艱難的維權,五年來他找過村里、鄉里、鎮裏、市里,但都無果,他聯繫媒體採訪、甚至一度上微博發帖求助維權,可是同樣無效。

一家老小在鐵皮屋中一住就是五年。直到案發前幾天,莆田刮颱風。歐金中的鐵皮屋被颱風所破,殘片又掉入鄰居歐某春家中。歐金中夫妻倆去撿,卻引來鄰居一家辱罵,雙方爆發激烈的爭吵。

撐了五年多的駱駝,被這場颱風吹來的稻草所壓垮。第二天下午,歐金中拿着砍刀闖進歐某春的家,釀成了二死三傷的慘劇。

直到我落筆時,這個事件在網上已經發酵有幾天了,很多大v前輩已經從「不要逼老實人舉起屠刀」「農夫之怒,血流七尺,伏屍二人」之類的角度進行了分析,結尾再安全的說上一句「當然,我們對他的殺人行為不應有絲毫的同情,但是……」

但是,這些話看多了,我總感覺解氣是解氣,在理也還算在理。卻總有一些太「便宜」了。

我在報社學寫評論的時候,帶我的老師曾經教育過我,一個熱點新聞事件評論的價值,是從它的「特異性」中顯現。

如果某個新聞評論,放在A事件當中可以這樣說,放在B事件中也可以這樣說,那麼它即便是正確的,可其價值也會大打折扣。因為其特異性是不足的。一個有價值的社會新聞端上來,讀者想品嘗的是一份手制料理,你卻按既定套路批量生產的一份快餐,交差的確是交差了,但評論價值會大打折扣。這個新聞材料,算是被你浪費掉了。

所以,對於歐金中的案子,我試圖給大家解析一點不一樣的。至於「不要逼老實人舉起屠刀」「我們不同情殺人犯,但是xxx」之類正確、解氣但又雷同的表達,大家就當我已經說過好了——對這些觀點,的確我都很贊同。但覺得他們沒把事情說透。

2

在看過對歐金中案件的報道之後,我首先想到的是武漢大學社會學教授賀雪峰先生的一個看似並不相關的論點:

當前中國農村存在的主要問題,不是農民收入太低、勞動太重,而是消費不合理、閒暇無意義。是社會關係失衡、基本價值失准、文化失調。

賀教授觀察到,改革開放以來,尤其是進入21世紀以來,農民家庭收入持續增長,很多農戶家庭的確已經擺脫了絕對貧困。

但在收入增長的同時,一些地方農民的支出卻出現了更劇烈的增長。

而這些支出增長中,最重要的一部分,竟然是「人情支出」。

在當代很多農村,婚喪嫁娶、迎來送往中都出現了與當地農民收入水平不匹配的鋪張浪費現象。有些地方的農民們為了打點同村鄰里、親戚之間的關係,所花費的支出,居然佔到了其收入的四分之一,有時甚至佔了其生產盈餘的一半以上。

現在很多鄉村,即便一段時間內沒有「紅白喜事」,也要舉辦所謂的「無事酒」。由各家輪流做東,大家一起吃一頓。

農民靠收入增長獲得的幸福感,很大程度上被這些不得不進行的「人情支出」給抵消掉了。

如果一個生活在城市的讀者單純去看這份調查,你會覺得非常不可思議:農民們怎麼就那麼好面子,要把自己辛苦掙來的收入耗費在這種「人情往來」當中呢?

但如果結合歐金中案,你就會看到農民們這種人情往來的迫不得已。

一個生活在當代鄉村裏的人,如果不支付這些看似浪費的「人情支出」,不大操大辦各種婚宴、喪宴甚至無事宴,並籠絡好與鄰里、親戚之間的關係,把「人頭擺平」。那麼他會遭遇什麼呢?

他很可能就會像歐金中一樣,在翻蓋房屋、分配家產這種需要鄰里、親戚協調的事件中,被人有針對性的「使絆子」。甚至因為勢單力孤,被認為「好欺負」,招來村霸的長期的欺凌和鄉里的聯合抵制。

在農村,一旦你落入這種境地,那真的生不如死。

所以當代鄉村中的「人情往來」,與城市中的朋友交際完全不是一個概念——正如歐金中所遭遇的鄉村式欺凌,很可能是我們這些城市人根本無法想像的,絕非一句「恃強凌弱」「以權謀私」可以概括。

這裏我們不妨來探討一個問題:一個人選擇在城市生活還是鄉村生活,他將遭遇的最大不同是什麼?

在我看來,城市生活與鄉村生活最大的區別,不在於物質或收入上的差距,而在於個體贖買社會秩序的方式和效率不同。

城市生活與鄉村生活最大的區別,是個體贖買公共秩序的方式和效率不同。

城市生活與鄉村生活最大的區別,是個體贖買公共秩序的方式和效率不同。

重要的話說三遍。

怎樣理解這句話呢?

如果你生活在當代中國的一二線城市裏,你對「公共秩序」這個概念很多時候幾乎是無感的。因為它在你的生活中,就像水和空氣一樣,似乎並無處不在——

如果你開車,路上遇到了糾紛,第一時間就能有交警介入。

如果你去買房子,雖然房價很貴,但你不太會在乎旁邊鄰居住的是誰。即便真的有不自覺的鄰居敢侵犯你的合法權益,你找物業、找警察、實在不行打官司,討回公道也都不那麼難。

同理,越是公共資源密集,城市規則明晰的大城市,公共秩序作為一種保障你正常工作、學習、生活的「氧氣」,就越充沛而無處不在。

我們可以認為,人們是通過納稅這種簡單的方式贖買了公共秩序這種「氧氣」,並在它的保障下進行更高效的「有氧運動」,讓自己的能力得到更有效的發揮。

所以公共秩序的天然與易得,是城市生活最大的優勢。

甚至我們可以更確切的說,正是城市「公共秩序」的天然性,給了城市文明與經濟發展提供了前提。

「城市的空氣使人自由。(Stadt Luft macht frei)」——歐洲中世紀諺語

但在鄉村、或是一些依然半鄉村化的小城鎮中,公共秩序的贖買規則是完全不一樣的。

簡單的說,在鄉村,你必須向每一個鄉鄰去單獨贖買「公共秩序權」。

像歐金中這個個案中,很多城市人最無法理解的,就是為什麼自家蓋房這種事,居然要集齊多位鄰居的簽名才能辦成?怎麼還成了一種規矩,搞得比《七龍珠》裏召喚神龍還麻煩?

但在鄉村生活中,這種規矩很可能就是出於一種不得已。

村里不同於城市,當地的土路、田地可能都已經分配給了每個農戶,你要蓋房翻新,鄰居這一關你就是早晚都要過的。這幾年各地農村圍繞房屋翻新的鄰里糾紛時有發生。所謂「鄰里簽字同意」的規矩不過是將這種潛規則明確化了而已。

仔細想想,在農村中,不僅是蓋房子,幹什麼不需要贖買同村人的「公共秩序權」呢?

你在自家地里種莊稼,假如得罪哪位同村二流子,春天采你個秧苗,夏天偷你個西瓜,秋天掰你穗苞米,就是不讓你安心種地,你能咋辦?報警嗎?

你娶媳婦,酒席沒招待好,村裏的幾個長舌婦成天無中生有掰扯你的閒話,讓你家人抬不起頭來,你能告他們名譽侵權嗎?

甚至當你好不容易離開了故鄉,某天開着好車回鄉探親,忘了給村里幾個老爺們敬煙,一宿過後車被劃拉的面目全非。旁邊有人輕飄飄的說上一句「該!讓他回來窮顯擺。」……

就問你,對於這些事情,你能有招嗎?

……

所有這類糟心事的背後,其實就是隨着公共資源、公共管理在鄉村的稀薄化、碎片化,公共秩序也隨之稀薄化、碎片化了,分散到了每一個農戶的手中。

於是每一個生活在鄉村裏的人,當他真的想要辦一件事時,就必須先從左鄰右舍、鄉里鄉親當中分頭贖買公共秩序,而不能像城裏人一樣坐等秩序「打包上門」。

很多村裏的規矩,就是幹啥事兒先得「說了算」的點頭。

而一旦有鄉鄰存心刁難,對自己手中的公共秩序權坐地起價,甚至有村霸對秩序搞「欺行霸市」。那農民登時就會陷入如歐金中一般走投無路的境地。

你看前幾年「大衣哥」朱之文走紅,回村之後鄉親鄰里們都找他「借錢」、要錢,讓這位憨厚的農民不勝其擾。抱怨自己明明花了很多錢,居然還沒買到鄉親們的一句好。

看似這種情形很不合理,但其實呢?

那些找「大衣哥」要錢的鄉鄰可能說不出他們要錢的道理,但他們心底里那個天然邏輯是很明晰的:

保證你朱之文能在這個村裏面過好的「公共秩序權」,是分散在我們直接誒些鄉鄰們手上的,你現在這麼有錢了,贖買「公共秩序」的價格可不得水漲船高嗎?你多花點是應該的。

是的,鄉村生活最大的不幸,就在於生活在其中的人想要贖買公共秩序,其效率遠比城市生活要低得多的、也無秩序的多。你也不能保證交易一定會成功。

3

這裏想岔開話題,給大家安利一本書。

我是一個生在長在城市的人,對鄉村的理解曾經是欠缺的。後來我的一位老師對我說:小西,你這個短板一定要補,並向我推薦了賀雪峰教授的《治村》一書。

拋開作者的最終觀點不論,該書對我理解當代中國鄉村的很多現象,確實有很大的幫助。

賀雪峰教授在這本書中就進一步指出:由於認識到了公共秩序在鄉村中維繫的複雜性、困難性和高成本性,中國古代的基層治理,一直有所謂「皇權不下縣」的說法。中央政府對公共秩序的提供,只到縣一級。而鄉村中的公共秩序,則依靠宗法、鄉紳、村社這種農民自組織來完成。

必須承認,在這種傳統宗法模式下,農民贖買公共秩序的效率,相較前文提到的現狀,反而是稍有提高的。

想像一下,如果歐金中案發生在一個傳統宗法農村,他很可能可以求助一位在村里說話有分量的族中長老或者名望鄉紳,由其站出來主持公道。長老用「同宗同族」協調雙方利益,讓他的鄰居鬧得不要太過分。

這種族長或鄉紳的協調,雖然未必一定公平公正,但好歹是有效的。

所以很多農村現在還留存的跪拜大禮,其實就是對長輩宗法協調權的認同。曾經,這種模式在農村就是必要的——雖然城市人會覺得這很奇葩。

而當前中國農村出現的一個最大問題,就是曾保持了千年的穩定的村莊社會自組織已然過時、解體。

解放以後,傳統的宗法農村與鄉紳首先消失了,一段時間內,「生產隊」代替了這些自組織的職能,完成了對農村公共秩序的維護和協調。但改革開放以後,隨着包產到戶和農民工進城潮,生產隊也消失了,而村委會的治理又十分鬆散。

尤其是21世紀以來,以農業稅取消為標誌,農村基層機構的任務從資源汲取向反向輸血、補貼發放轉變。這種轉變在讓農民的確受惠的同時,卻也造成了一個負面效果——農村基層組織,越發喪失了一個對下負責的農民自組織特性,而成為了一級主要對上負責的官僚機構。公共秩序的提供能力,被進一步削弱了。

比如,在歐金中案發生後,很多人都在追問,當地的基層機構到底有沒有「不作為」。請注意,「不作為」這個詞,就是典型的只能適用於官僚機構的用語。

傳統的農村自組織解體,而新的農村自組織又沒有達成有效的控制。這就造成了農民在贖買公共秩序時變得更加艱難。

其實類似的表述,秦暉教授在其著作中也曾提到,但專門研究該問題的賀雪峰說的更進一步。他又問了一個問題:當舊有的農村自組織失效,族長、鄉紳、生產隊長這些權威人物都消失後,當下一些村莊公共秩序的協調權被誰佔據了呢?

賀教授提了三種人:富人,能人,狠人。

是的,即便憑生活經驗,你也能看出,賀教授的這個定義是非常精準的。當代的很多村莊中,「說了算」的就是這三種人:

富人用金錢去贖買分散在普通農民手中的「公共秩序權」。

能人用「手腕兒」去「智取」普通農民手中的「公共秩序權」。

狠人可能既沒有財富、也沒多大能耐,但他們刁蠻跋扈、敢突破道德底線,讓村民畏懼他們,所以可以脅迫農民們將自己的這種權利拱手上交。

而以目前的報道看,歐金中很不幸,遇到的可能就是「能人」和「狠人」的複合體。

他的那位鄰居,到底是把住道路,就是不讓你建房的「潑皮牛二」?還是手眼通天,「上頭有人」的范大娘?其實並不重要。重要的是,在當地這個農村小社會中,這樣一個又能又狠的人,就是能夠竊佔比一個老實人多得多的公共資源。讓你居不得安,寢不能眠。

歐金中就是在這種絕望的狀態下揮刀的。

這場血案,其實是一個鄉村公共秩序失序的警報。

4

在文章的結尾,我還想再問一個問題:如果鄉村公共秩序失序的問題不能得到應有的重視,會對我們——哪怕是對我們這些生活在城市中的人們,產生什麼樣的惡果?

賀雪峰教授在2014年時曾警告說,當代中國農村價值體系,正在發生嚴重的荒漠化。

的確,這幾年來,諸如留守老人和兒童遭遇性侵、喪事上跳低俗艷舞、非正常死亡老人增多、地下六合彩泛濫、甚至歐金中案這樣的慘劇等等,都表明農村價值失落已十分嚴重。

而仔細分析你會發現,這種農村價值體系的淪落,是與鄉村公共秩序的失落密切關聯的—

一個村莊,如果最「說了算」的是富人,那麼村民們就會傾向於拜金和逐利。

如果說了算的是能人,那麼村民們一定會更着重於攀附權貴。

如果說了算的是不幸是狠人,那麼就難保有人會會產生「你刁蠻,我比你還刁蠻」,「你狠,我比你更狠」的心思。

目前看,身犯命案的歐金中,就疑似落入了最後這一種陷阱當中——從目前的公開報道上看,他曾經還是個有口皆碑的好人,年輕時曾捨身救過落水兒童。即便在上微博維權期間,也是積極給一些愛國大v點讚,殺人前留下最後一條狀態,是「河南加油」。

那究竟是什麼讓這個曾經的好人,最終走上了殺人的道路呢?

是對通過正常渠道贖買公共秩序可能性的失望。在多次維權無果,備受鄰居刁難之後。這個人想的很可能是:我憑什麼受你欺負?不就是你比我狠,比我刁、比我更混不吝、更不守規矩嗎?那我做個更狠的事給你看看。

一個社會的善治,本應是公共秩序的贖買變得越發高效、安全,而不是反之。如果要讓每個人蓋個房子都要抱着「匹夫之怒,血流五步」的覺悟,才能嚇退那些想要攔路的狠人。那麼不管有這種覺悟的個人成功與否,這個社會的治理是失敗的。社會的發展一定也是低效的。

還是前面強調的問題,當代中國的鄉村生活,相比於城市生活,公共秩序贖買成本是更加高昂的。而且這種情況也不僅僅是在鄉村中存在的。

從一線城市、二線城市、到小城、小鎮,再到鄉村。中國社會越接近基層,公共秩序贖買就越昂貴、不確定性也越高。

這就是為什麼當代有那麼多年輕人寧可掙着微薄的薪水,頂着巨大的生存壓力,忍受高昂的房價,一邊嘴上喊着「城裏套路深,我要回農村」,一邊卻拼命的往城市擠、尤其是一線城市擠的原因所在——相比於大城市高昂的生活費用,更讓人支付不起的,永遠是低效的公共秩序成本。

願這樣的狀態能早日結束。

解決之法不管是良善的鄉村自組織重生,還是城市化的公共秩序最終普惠,我們都不希望作為中國社會最基層組織的鄉村,因為得不到公共秩序這種「氧氣」而壞死、腐敗。

與所有中國農民一樣,歐金中曾是一個對公共秩序寄予厚望的人。但在一再打擊下,他最終失望了,走向了自己的反面。

我們但願,這樣的悲劇不要再發生了。