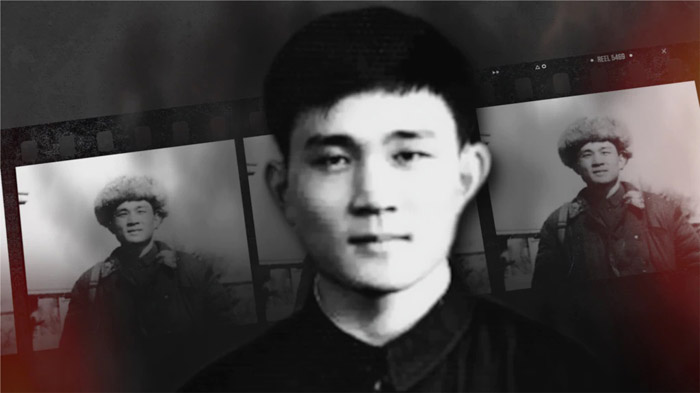

講述人:丁一夫|退休工程師

丁一夫,1952年生於江蘇無錫一個農民的家庭,祖上三代都非常窮困。為了謀生,父親早年抱着一條棉花胎到上海打工,干最苦的活兒——學打鐵。後來,在同鄉的幫襯下,開了一個小作坊,再後來成一個有20幾個工人的小工廠。

1956年,中共對民族資本家和私營個體勞動者實行「社會主義改造」,即「公私合營」。父親的小工廠被併入上海市手工業局下屬的一個國營企業。十幾歲赤手空拳創辦的工廠就這樣被拿走,父親也只能安慰自己:「哎呀,我當年就是個窮人,出來學徒打鐵的,算了。」

小時候,丁一夫有點看不起目不識丁的父親。他覺得自己家就是地地道道的農民,一切都是農民的眼光,什麼都買最便宜的。文化大革命開始以後,他才知道原來他家的階級成分是資本家。

文革是丁一夫這一代人的共同心結。「狗崽子」的身份留在心底的傷痕伴隨了他大半生。直到多年後,一位美國基督徒婦女對他說:「你的身份雖然讓你吃了苦頭,但是它卻讓你沒有像其他紅衛兵那般作惡。你寧願吃苦,也不應該做惡,所以上帝對你是寬厚的。」那番話讓丁一夫很受啟發,他說,如今的他終於可以與那段痛苦的經歷和解。

1968年,作為「老三屆」(文革期間,1966年、1967年、1968年的初高中學生)中最年輕的一批,丁一夫隨知識青年上山下鄉的大潮到了黑龍江小興安嶺。在農村的六年半中,他的思想發生了巨大變化,特別是1971年毛澤東親手挑選的副統帥和接班人林彪所謂的外逃未遂墜機的「九一三事件」讓他和周圍的知青夥伴們在一夜之間都成了反革命。

在那晦暗得看不到光的日子裏,有一樣東西讓他一直心存感激,那就是當時社會上流傳的一批外國文學譯本。巴爾扎克、雨果、普希金、狄更斯……這些小說讓這群絕望的青年看到這個世界上還有其他地方有不一樣的文明。他堅信,世界上「有那麼個地方,那麼一些人,他們的生活是不一樣的」。

1991年,丁一夫來到美國。他真正看到了書中描繪的「那個地方、那些人」的那種生活。用他自己的話說:「這是一塊真正的,人類文明積累起來的,物質文明和精神文明都非常豐饒的土地,而我終於來到了這塊土地上。」

我和我的很多同學們都一樣,在插隊四、五年以後,政治上就開始變得非常反動。尤其是林彪「九一三事件」以後,同學們都不約而同開始政治觀念的大轉向。從原來的年輕人愛國愛黨愛革命,全部變成了反黨反革命的。

我們家就在太湖邊上,家裏非常窮,非常非常窮。祖父去世以後,又失去了自己家的土地。唯一的辦法就是進城打工,就和現在的打工仔進城打工的道理是一樣的。

我小時候聽祖母說起,父親十幾歲進城打工的時候是抱着一條棉花胎,被子家裏是出不起的,只有一條破棉花胎,就抱着到上海來打工。我們無錫有句俗話叫做「人生三樁苦,撐船打鐵磨豆腐」。我爸就是打鐵的。先學徒三年,做了師傅以後,就可以去各個打鐵的商家要求就業。我父親就是在這種情況下,漸漸地有人提攜,也是有同鄉幫忙,自己開了一個打鐵的作坊。

我小時候有點看不起我父親,因為窮,我父親從來沒有讀過書,後來想想,那真是很不容易,大字不識,仍然開個打鐵鋪子做老闆。父親的廠子一點點發展起來,在家鄉他就算是比較光彩,比較榮耀的人了。

1953年共產黨提出了「過渡時期總路線」,簡稱「一化三改造」,就是要搞社會主義工業化,要對農業、手工業、資本主義工商業進行社會主義改造。這最後一個改造,具體來講,就叫「公私合營」。因為社會主義階段,這些資產階級就是革命的對象。資本主義要消滅,但是我們不直接剝奪,我們就讓這些資產階級的工廠和我們國家的工廠合營。

做法呢,就是給資產階級的這些產業定個價,根據這個定價,每年5%,付給資本家。5%的利息不變的,所以叫定息。經過20年以後,國家就把你的產業贖買了。1956年開始每年5%,20年的話,得發到1976年。可是1966年就文化大革命了。文化大革命的時候,這些資本家更是給鬥得七葷八素的。誰還給你發定息呢?所以1966年的秋天,就停掉了,只發了十年,這是後話了。

公私合營就是對我父親這樣的人影響最大。你想要把他從十幾歲,赤手空拳闖出來的產業給這麼弄掉了,誰願意啊?你是一個正常人,好不容易創出自己的一份家業,20年以後就沒有了。雖然說他把本金作價給你,但是這個作價的過程當中是工作組說了算。他本來就把這些工廠的資產定價定得很低,然後分20年,給你5%定息,以後你的廠子就沒有了。沒有一個資本家是願意的。

可是你看當年的報紙呢,你會發現資本家他們敲鑼打鼓地要求政府公私合營。為什麼呢?原因很簡單,我父親偶然也說起來過,在公私合營之前,1951年到1953年,他們先搞了「三反五反」,尤其這個「五反運動」是完全針對資本家來的。他們在廠里發動工人,已經把這些資本家的威風給鬥掉了。有很多資本家在這個「三反五反」運動中該抓的抓了,該殺的殺,有些就自殺了。他們已經明白,時代不同了,他們已經生存不下去了。所以再來一波公私合營的時候,大部分的資本家束手就擒,一點兒反抗餘地都沒有。

我父親在「三反五反」的時候被鬥,鬥到後來,他就變得非常非常謹慎。因為共產黨能夠找任何一點點細小的藉口把你鬥得葷八素,把你鬥得活不下去。那時候上海每天跳黃浦江的就是這些老闆,鬥得活不下去,就跳河,跳黃浦的最多。我母親就說,那時候只要我父親往外走,她就跟着,就怕我父親想不開,一時想不開,就跳了黃浦江。直到今天我們家人的膽子都是非常非常小的,不敢說共產黨的壞話。

1964年底我從無錫到上海復興中學讀書。文化大革命一開始,我這種人就成了當時有個術語叫的「黑七類狗崽子」。「黑七類狗崽子」說起自己父親、母親時不能說爸爸媽媽,你得說這是家裏的「狗爹狗媽」。1966年的下半年,學生鬥學生,學生打老師這種事是非常瘋狂的,非常可怕的。我們這些被鬥的莫名其妙地被打。我們還以為我們跟別人一樣是熱愛毛主席的,熱愛國家的。人家說不是,我們是「狗崽子」。對我們這些十幾歲的孩子造成的這種精神上、心理上的創傷,一直延續我們一輩子。

按照正常運行的話,我應該在1968年初中畢業。但是文革當中,大家都荒廢了。到了1968年的時候,毛澤東說了幾句話:「知識青年到農村去,接受貧下中農再教育,很有必要。」就這麼幾句話一說以後,我們68屆的清一色都下鄉。只有什麼例外呢,就是在下鄉以前招了一次兵。徵兵的時候恰恰又是最講究家庭出身的。那次徵兵我認為就是要讓那些出身於革命幹部或者軍隊幹部的這些能夠進部隊去,不要下鄉。而我們這樣的人呢,也就轟轟烈烈的,成群結隊的下鄉了。我去了最遠的黑龍江,在黑龍江邊小興安嶺和鄂倫春的老鄉一起放馬。

我們剛下去的時候還不是那麼絕望的。真正的絕望,真正的感覺毫無出路,就像走在一個隧道里一樣,那種感覺是四年、五年以後。插隊幾年以後,有門路的都一個一個地走了。剩下我們這種沒有門路的,就不可能有一點點前途。那種絕望就是到了自己都不敢想的地步。

我和我的很多同學們都一樣,在插隊四、五年以後,都有了很大的政治觀念上的轉向。按後來的話說,政治上就開始變得非常反動。我們就開始思考,不再是老老實實地服從命令。我們開始質疑,我們的命運沒有必要這樣——沒有理由不讓我們讀書,不讓我們上學,沒有理由不讓我們接觸人類文明積累起來的所有物質文明和精神文明的產品。

尤其是林彪「九一三事件」以後,同學們都不約而同開始政治觀念的大轉向。從原來的年輕人愛國愛黨愛革命,全部變成了反黨反革命的。我們就是不敢說而已。道理也很簡單,這個「九一三事件」,黨遮遮掩掩地把其中一部分真相向老百姓公開。林彪在這之前是毛澤東的親密戰友,是接班人。「九一三事件」後就變成了野心家,要置毛澤東於死地,是罪該萬死,罪大惡極的。

但是我們難免要想,說他花好稻好也是你毛澤東,現在說他壞得不得了也是你毛澤東。哪一句話是真的呢?只要你的思路走上了這一條路以後,總會達到一個點就突然明白,不是以前就是現在,毛澤東在騙我。沒有一個人是願意受騙的。受騙的感覺是非常羞辱的,也非常震撼。我就是從「九一三事件」開始反思的。

相信經歷過那個時代的人都不會忘記,76年初周恩來去世,年中朱德去世,到秋天毛澤東去世。我和我的知青同學們,有很多人都說起,76年那一年,我們聽哀樂聽得喜出望外。我們感覺一點兒不哀,覺得哀樂很好聽。毛澤東去世在我們知青當中曾經引起過的是歡欣鼓舞的態度。不是為一個人死了而歡欣鼓舞,而是為變化可能來了。我們在這個黑暗的隧道走了那麼多年,遠方也許出現了一點點亮光,我們因此奔着這亮光去。