李澤鉅走向幕前

李嘉誠商業帝國的最新掌舵者—長子、長和系副主席李澤鉅無疑是這盤大旗後面的總帥。

8月1日,香港長和系、和記黃埔公佈高於預期的中期業績,但長和系主席李嘉誠卻罕見地20年來首次未舉行中期業績記者會,且並未出席之後舉行的分析師會議,而是由李澤鉅主持。

《華爾街日報》最新的報道異常敏銳,「過去10年,該新聞發佈會一直是香港最受期待的記者會之一,李嘉誠沒有召開記者會,顯示出公司的大權正從父親轉移到長子李澤鉅手中。」

85歲的李嘉誠終於選擇逐漸離開公共視線,並把權力移交給長子。17歲時李澤鉅便到美國史丹福大學深造,遵照父親安排選了土木工程專業,之後又攻讀了結構工程碩士學位。

1990年,26歲的李澤鉅主持和記黃埔集團,並大舉收購英國「兔子」電訊公司,隨後數年間,他通過成功的資本運作,就此單項業務,讓家族資產翻了一倍。「香港市場逐漸飽和,且不乏來自大陸和海外的競爭者,零售、電訊業務盈利增長緩慢。」經濟學家關焯照說。

在李澤鉅的人生中,1996年是個關鍵年份。那一年,長江基建上市,25倍認購額的功績讓厚積薄發的李澤鉅登上了李家的權勢榜單。李嘉誠曾表示:李澤鉅的表現可以打90多分,如果不是自己的孩子,會給他100分。

同樣是1996年,李澤鉅曾遭悍匪張子強綁架,李嘉誠救子心切,沒有報警,付給綁匪10.38億港幣。不過,這次身心摧殘並沒有影響李澤鉅進取。1998年,李嘉誠逐漸淡出長實集團,將集團管理權逐步交至李澤鉅手中。

2012年5月25日,85歲高齡的李嘉誠表達了退休意願,並公開宣佈家產分配方案,由長子李澤鉅管理長江集團,支持李澤楷發展事業。7月16日,李嘉誠將家族信託中原分配給李澤楷的1/3權益全部轉給李澤鉅。

在分家之前,家族資產基本是「三分天下」,家族信託的權益分別由李嘉誠、李澤鉅、李澤楷各持有1/3,李澤鉅名下並無太多私人資產,因此並未入圍2012年香港福布斯富豪榜。

李氏兄弟在香港被譽為「龍兄虎弟」,但和李澤楷鋪天蓋地的報道傳記相比,李澤鉅似乎是個隱形人,只是弟弟的陪襯。沉穩、低調、務實,且不乏才幹,與桀驁不馴、常登八卦版的李澤楷相比,哥哥李澤鉅更多地繼承了父親李嘉誠的秉性,似乎更吻合「好兒子」的標準。

在李嘉誠傳記中,李家有句祖訓:將相寧有種,男兒當自強。李嘉誠的兩個兒子當過碼頭搬運工,職員。熟知李嘉誠家族的一位香港金融高管稱,「這種能屈能伸的精神很值得學習,李嘉誠給兩個兒子的精神支持遠遠大於財富上的。」

而分家之後,家族資產幾乎由李澤鉅全部掌控—他掌管着以長江實業與和記黃埔為代表的、總市值超過8500億港元的22家上市公司,使他個人名下總資產達到2900億港元,身家超過其父,一躍成為華人新首富。

近年來,李澤鉅在商業上日臻成熟。自他2000年進入集團核心管理層後,長江集團從香港華資企業逐步轉型為國際企業,資產和業務遍及全球50多個國家和地區,員工多達30萬人,海外業務佔八成,香港地區業務只佔16%。

香港的金融界人士談起李澤鉅在商界上的成就,都不約而同地提到長江基建。10多年前,長江實業將旗下的基建業務分拆上市,組成了長江基建,並交由李澤鉅打理。1996年長江基建上市時,只有兩個領域的業務:一是基建材料(行情專區),佔總利潤的3/4;二是基建投資,佔總利潤的1/4.

在李澤鉅的努力下,經過十幾年的發展,如今的長江基建在地域上已跨越全球四大洲,投資遍及香港和大陸、澳大利亞、英國、加拿大及菲律賓,業務範圍也更為廣泛,包括能源、公路、水處理、基建材料及環保業務。

為此,香港的投行人士感概說:「在長江基建上市的10多年裏,經歷過亞洲金融風暴、互聯網泡沫破裂,但長江基建卻始終能保持利潤增長,這一切李澤鉅的功不可沒。」

經過近30年的磨礪,李澤鉅成為長江實業副主席兼董事總經理,正式成為父親的左膀右臂,深得李嘉誠的信賴。

2009年,李澤鉅獲得加拿大西安大略大學授予的榮譽法學博士學位,在演講中與人分享了自己多年的經商之道:「我喜歡《論語》的」三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。

李氏帝國的商業圍城

李氏家族的西進突圍,早在李嘉誠家族繼承問題落幕之前,已經開始潛心運營。這是一個龐大的商業帝國,面臨營商環境的變化,商人還是逐利而行。

最近,大陸首富宗慶後公開「叫板」李嘉誠,耐人尋思。「李嘉誠的行為實際上是壟斷,這造成了香港人民的生活成本居高不下。」在宗慶後看來,李嘉誠對香港的天然氣、水、電力、港口、零售業等行業的壟斷,極大地損害了香港地區消費者的利益。

按照美國《福布斯》雜誌公佈的2013年富豪榜,李嘉誠以淨資產310億美元的身家,位居世界億萬富豪榜第8位,連續第15年蟬聯世界華人首富。李嘉誠家族控股公司持有22間香港上市公司,包括長實、和黃、長江基建、電能實業等,佔香港上市公司市值的1/4左右。

「李嘉誠大規模投資佈局歐洲,並非坊間傳聞那麼邪乎。我們要看清楚李嘉誠的真實困境和戰略佈局。」亞太經濟研究中心主任江濡山對此並不太認同,他手下一個課題小組跟蹤研究李嘉誠多年。

在江濡山看來,我們要「讀懂」李嘉誠這個人,他的思想和行為,早已經超越了「超級商人、產業精英」這樣的境界,已經升華的「商業思想家」的業界領袖人物的超高境地。一位商界人士的事業發展,不可避免會發生利益博弈及衝突,而「在商言商」既不是唯利是圖,也不是救濟天下。

「一個商道人士成功的最高境界,不是看他個人及家族企業贏得了多少利潤,不是看他與多少權勢人物關係緊密,更不是看他的產業競爭打敗了多少競爭對手,而是看他的現實社會貢獻及其經濟、政治、社會交融的商業價值思想是否給人類文明進步作出貢獻。」江濡山感概。

曾系統研究過李嘉誠家族,並撰寫過《香港英資財團》一書的暨南大學經濟學院院長馮邦彥坦言說,香港「反壟斷」法規滯後,只有700萬人口,市場規模太小,少數香港富豪有足夠的財力來「壟斷」市場,也在情理之中。

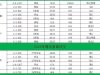

實際上,李嘉誠的長和系現在的盈利主要來自於海外市場,香港市場所佔份額已經越來越小,僅佔20%。根據和黃提供的公開資料,自2010年以來,長和系總共在香港和中國大陸以外完成了10筆收購,涉及金額約1445億港元。包括基建投資1241億港元和214億港元的電訊併購。這其中,歐洲地區佔比高達97.1%。

江濡山覺得宗慶後的指責並無緣由,與李嘉誠們如今需要在全球市場上不斷併購來贏取巨大利潤不同,中國的龐大市場為中國的億萬富豪們創造了盈利的大好機會。

亦有分析人士稱,宗慶後們的巨大成功得益於不斷擴大的中國內需市場,內需市場還將為他們源源不斷地帶來新的財富。這是他們比李嘉誠們幸運的地方,也給了宗首富「叫板」李嘉誠先生的底氣。

李嘉誠的商業主戰場,其實早就悄然遠離香港。這3年內,李嘉誠在香港僅有兩次參與併購。2010年,和黃從華潤集團手中耗費57億港元增持國際貨櫃碼頭的權益。今年3月7日,和記港口信託再次支付39億港元收購亞洲貨櫃碼頭股權的所有權益。

頗有諷刺意味的是,僅僅收購不到3個月,香港就爆發了歷史上最為漫長的碼頭工人罷工運動,前後歷時40天。最後,和記黃埔屈服於壓力加薪9.8%才解決了勞資糾紛。截至6月底,和黃港口業務的EBITDA按年僅微升2%。

就算是向來以香港為基地的地產業務,長實今年首6個月物業銷售收益同比大減37%至38.3億港元;由於出價不夠進取,年初至今竟沒有投得任何新土地。若計算資產和負債,歐洲總資產為3516億港元,佔比44.5%。單一歐洲3集團負債累計1251億港元,若加上基建、港口和零售業務,歐洲債務總量超過集團總負債的一半。

「資本開支的高低決定了公司資源投放的優先順序,李嘉誠寧可忍受連續8年的虧損(2003-2011年)也要繼續投資歐洲3G業務,這本身已充分證明了歐洲在他心中的地位。」郭家耀分析稱。

更值得玩味的是,在完成收購WWU後,長江基建集團董事總經理甘慶林說:「英國擁有良好的營商環境、完善和成熟的法律、財務及受規管業務制度,集團視英國為最理想的投資地點之一。」但當記者在業績會上讓李嘉誠談論香港的營商環境時,他卻笑着說:「商人不談政治。」(時代周報)