仇鳳仙,安徽師範大學法學院副教授。

在北上廣深談農民工,他們是「流動人口」或「外來人口」;而在安徽談農民工,他們就是我的父親母親、兄弟姐妹。

民工暮年

我叫仇鳳仙,來自安徽師範大學社會工作與社會學系,我關注的是農村社會學和農村流動人口。

我是從安徽農村走出來的。當我們在北上廣深談農民工,他們往往只是被稱作「流動人口」或「外來人口」;而在安徽談農民工問題,他們就是我的父親母親、兄弟姐妹,或者是熟悉的鄰居。

當我從鄉村走出來,而今又回到鄉村的時候,當年最早外出流動的農民工們已經開始走入暮年。所以從2015年起,我開始重點關注農民工問題,尤其是第一代農民工的生計問題。

通常在學術意義上,第一代農民工是指在上世紀70年代以前出生,並且在80年代中後期外出務工的農民群體。這一部分人的特殊之處在於,他們的經歷和中國社會改革開放的歷程幾乎同步,換句話說,他們見證了我們國家社會改革的歷史。

談到第一代農民工,一個關鍵詞就是戶籍制度。1958年,《中華人民共和國戶口登記條例》出台(1958年1月9日全國人民代表大會常務委員會通過),正是這個制度第一次把人口分為城和鄉兩個管理區域。

在這樣的管理體制之下,農民被束縛在土地上,失去了自由流動的權利。而且這個制度的發展應該說是造成今天城鄉分野的重要推動力量。很多社會政策和社會福利體制都依附在戶籍之上,也就造成了一系列流動人口問題。

1978年後,改革開放開始,農村實行「大包幹」,也就是土地承包製度。農民從土地上獲得了一些釋放和自由,有了些許的流動權利。私營企業發展也使得城市有了用工需求,於是農民就有了一定機會和空間進入城市。

當我開始系統關注第一代農民工,首先是和我最熟悉的父親、兄弟姐妹和鄰里聊他們的現狀和未來。緊接着我開始在城市裏主動尋找第一代農民工,在馬路上,在工廠里,在路邊的小飯店……只要遇見他們,我就會上去和他們聊一聊。

在反覆聊天的過程中,他們有三句話最典型,實質上反映了身處暮年的第一代農民工在務工歷程中的最大訴求和最大問題:

年紀大了,我往哪裏去?

一旦生病,我的將來靠誰?

不能打工了,我將來怎麼辦?

圍繞這三句話,我訪談了200多位農民工,並設計了一套含有70個問題的問卷,發放2500份。在整理質性資料和數據資料的過程中,第一代農民工的群體形象和生命過程就像在暗房裏洗膠片一樣慢慢地清晰起來。

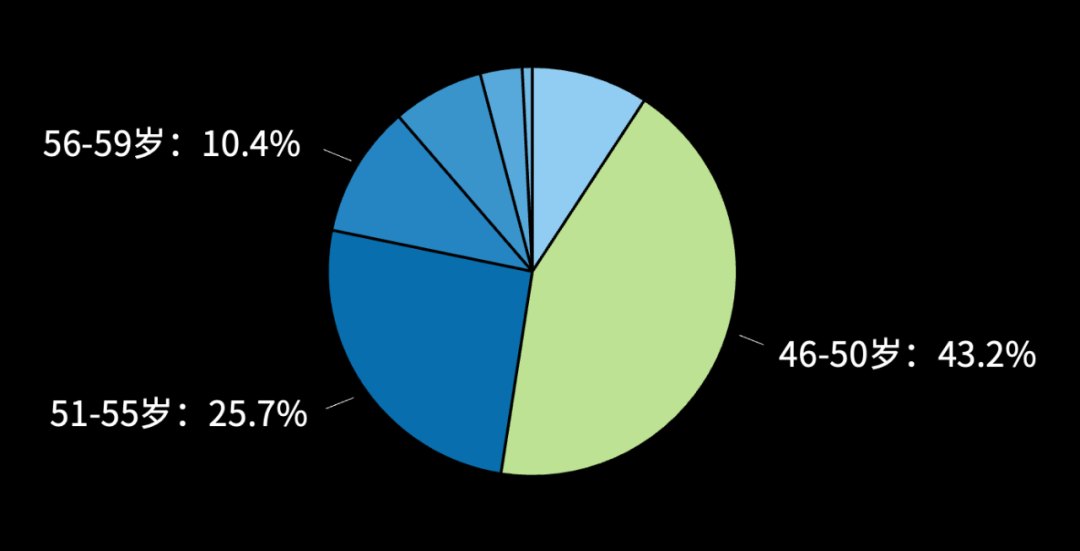

第一代農民工的年齡多集中在46到50歲,佔比43.2%。訪談對象里年齡最大的農民工72歲,從事護理工作;還有一位72歲的阿姨在從事小區保潔工作。

他們的務工生命歷程非常長,在外務工21年以上的佔到了41.2%。

那麼第一代農民工當初為什麼要出去?像我們的訪談對象周大哥,58歲,家裏有6口人,只有5畝田,年年種田,年年欠債,沒有任何其他收入,「不出去,真是窮死了」。

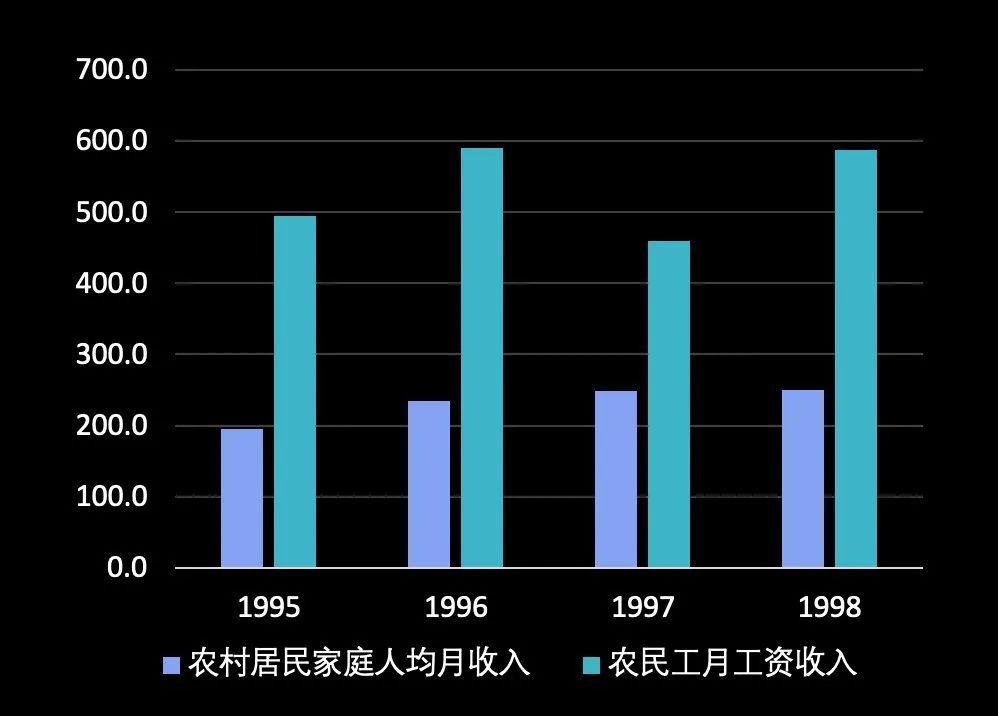

他在外面辛辛苦苦地幹了三年之後,學會了瓦工活,工資從每天5元、7元、12元漲到了每天30元,比在家裏面種地強太多了。1995年農村人口的收入是每月200塊錢左右,在外務工的他有約500塊錢的收入。

▲數據來源:2010中國統計年鑑

在巨大的經濟對比之下,農民工開始大量向外流動,進入城市尋求生計機會,這就形成了1988年的民工潮,百萬移民下珠江。

▲民工潮|圖源網絡

大量人口湧入城市,帶來了城市的管理壓力和秩序問題。所以1989年國務院會同民政部、公安部,出台了各項嚴格限制農民工進城流動的相關政策,嚴禁農民盲目流動。(相關政策:《關於嚴格控制農民工外出的緊急通知》和《關於做好進一步控制民工盲目外流的通知》)

因此,外出獲得生計支持的門又慢慢地關上,農民收入直線下降。當時的農民工剛剛在外面有了改善自身生活、提升家庭生活質量的希望,又開始變得渺茫。

到了1992年,農民的收入已經很低,增速也非常低,國家為了提升農民收入,又開始把進入城市的門慢慢地打開了一點,「鼓勵、引導和實行宏觀調控下的有序流動「。

農民對生計需求強烈,只要有一絲的光線,有一絲的縫隙,他們就會向外走。這就造成了1993年、1994年連續的農村人口外出流動大潮。

到90年代中期,城市經濟體制改革全面鋪開,股份制改革帶來了大量下崗。為保障下崗和失業工人的再就業,從國家到城市層面又開始關上農民工流入城市的途徑,很多地方政府通過了招工只招本市戶籍的政策,令農民工在城市裏面幾乎無立足之地,他們只能停留在城市最邊緣的市場中最低的工作崗位。

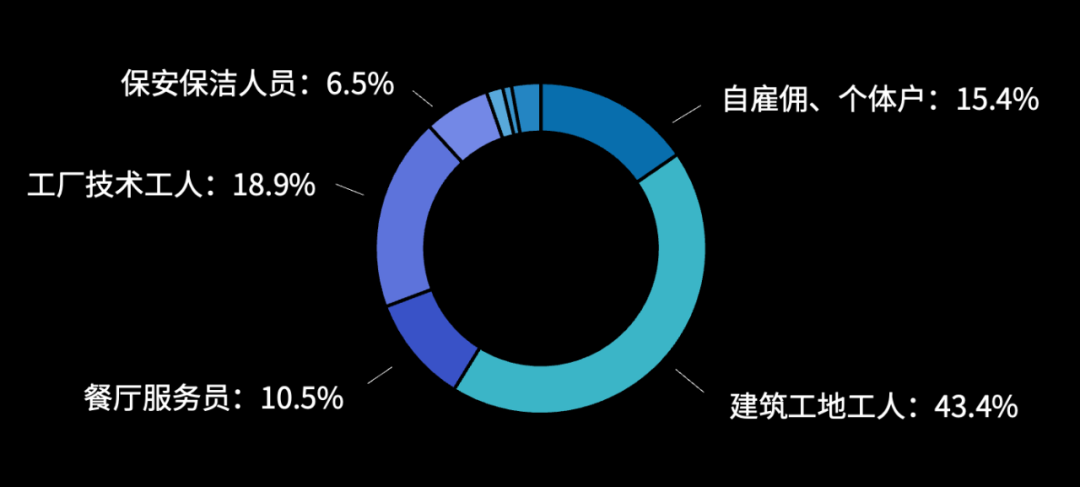

在我的調研過程中,農民工的職業分佈也明顯體現了這點,大家可以看到他們大部分集中在建築工地,有些建築工地上有90%都是第一代農民工。還有的做餐廳服務員、保安、個體戶,在工廠里做技術工人的農民工佔到18.9%。

在城市的擠壓之下,農民工進入城市的道路和生計機會非常坎坷。

我在合肥人才市場遇到了62歲的李大哥,他已經超過退休年齡了。當時他一臉愁苦和落寞。因為他年齡大了,很多企業都不要他,他擠不上去,就在那裏呆呆地看着別人。

我問他,現在的工作怎麼樣,難不難找?他一肚子的苦水,尤其說了一句話讓我印象很深,「人老了不值錢」。

現在找工作和年輕時候找工作一樣難!我們那個時候出去打工,那不是你說出去就能出去的,你找不到門路,沒有人帶出去,那你也不敢出去。在城裏面找不到活,也沒有住的地方,那只能在人家屋檐下,橋洞裏面住,自己帶被子,有被子蓋能將就一下,但熬不了多長時間。找不到活還得貼錢,跑一圈再回來。

——李大哥,62歲

沒有工作機會,他們不得不游離於城市和農村之間,像一塊橡皮泥一樣不停地被城市擠壓。他們的生計機會斷斷續續,一旦城市有風吹草動,農民工就馬上回家。城市感冒,農民工先吃藥。

在30年的流動過程中,城市給他們的除了一身傷病之外,可能沒有更多的記憶。

在學術界關注農民工的健康問題之前,媒體就開始關注了。2009年,《南方周末》深度報道了萬州矽肺工人的維權之路,他們在維權的路上逐一死去。這篇文章到現在我一直在反覆地看。同年,河南農民工張海超開胸驗肺。這些報道都激起了社會對農民工健康問題的極大關注,也衝破了很多人的認知底線。

▲來源:南方周末、中國青年報

大部分第一代農民工從事高強度、高風險、高污染、低收入的「三高一低」工作,他們的健康問題雖然不具有塵肺病人的典型性,但是更具有日常生活的普遍性。

從他們的個體生命歷程能夠看到「弱勢累積」的形成過程。像何大哥今年才55歲,當我看到他的時候,他頭髮花白、腰半弓着,在家裏的小菜地裏面,拿着鐵耙子在耙拉着地,因為他已經幾乎失去了勞動能力,不能幹太多體力活。

我是90年代初到廣東打工的,在路邊扛大包,幫人卸貨扛到公司去,一個大包有100多斤,扛一個給10塊錢。有次我沒準備好,車上人就把大包遞給我,我的腰當時就閃了,疼得汗珠都下來了,還是咬牙把大包扛到倉庫去了。那個時候哪裏有錢去醫院看啊,就是抹點藥。從那以後腰就使不上勁了。年齡越大,疼得就越厲害,你看我現在腰都直不起來,走路總弓着腰,就是那個時候給壓壞的。現在胳膊也疼,不能抬太高,去醫院看過一次,說是肌肉勞損,都是幹活乾的啊。

——何大哥,55歲

扛一個100多斤的大包只給10塊錢。為了多掙錢他要儘可能多地扛大包,在工作中扭傷了腰,沒有及時治療。由於一直從事高損耗性的重體力工作,他的胳膊長期疼痛,不能抬太高或提重物。

他去醫院看,醫生給開的「良方」就是休息,不要幹活。但是作為農民工,他有休息的權利嗎?沒有,只能繼續強撐病體幹活。

另一位張大哥57歲,他從事的是和塵肺病高度相關的水泥攪拌和搬運工作。

我是96年跟着人去上海浦東幹活,一天就10元錢,乾的活又重,一個月能掙300元錢就是好的。家裏處處都要錢,錢不夠花啊。年輕時候仗着身體好,拼命加班,白天活結束後,晚上有活就干,比白天掙錢多些。天天揮着鏟子,胳膊都腫了;天天被水泥嗆着,咳嗽,也沒管。現在就落下這個肺氣腫毛病,喘得厲害,右胳膊也不能提重東西。現在我什麼也不能幹了,一走路就喘得厲害,走幾步就要歇歇。

——張大哥,57歲

用他的話說,年輕的時候仗着自己身體好,只要有掙錢的機會絕不放過,白天活幹完了,晚上有活繼續干。因為晚上算加班,給的錢可能多個三五塊,那已經是很好的機會了。