這三年來,我不止一次回想起2020年4月30日。那是我在公司的最後一天,也是我在廣告圈21年職場生涯的終點。老路走到了盡頭,前方卻無路可走。

我家附近的黃昏

當晚在回家的渡輪上,我不能不想到自己的人生下半場。在我眼前,是沉沉的夜裏一段佈滿暗礁的航程,而我這艘渡輪漸漸遠離出發的港灣,說不定正在偏離航向,不清楚什麼時候才能靠岸。

「時代的一粒灰」,正以中年危機的形式降臨到了我頭上。

中年危機

對於這樣一個結果,我倒也不是完全沒有心理準備。雖然當時還無從設想疫情的深遠衝擊,但向來對經濟變動最為敏感的廣告業,已經迅速感受到了寒意:只要市場上各品牌的銷售出現下滑,廣告主削減預算,廣告代理公司要想不被波及,幾乎是不可能的。實際上,在2020年1月疫情正式爆發後,我所在的公司已裁過一波,我輪到的是第二波。

人人都有不祥的預感。離別之際,留下來的同事半是寬慰我,半是自嘲地說:「像你這樣『早畢業』的至少還能拿到不錯的賠償方案,輪到我們的時候恐怕更差。」她沒說錯,後來第三波的賠償方案確實差一些。業內之前還有個笑談,說某家代理公司業績不行,之所以沒裁員,只是因為「沒錢裁員」。

留下來確實也不見得是更好的選擇,因為明擺着的現實是:工作將會更卷,多半只能苦熬。

疫情防控放開後,我和老同事今春重逢,談到這一言難盡的三年,不止一個人都苦笑說了同樣的話:「做得太累了,天天盼着被裁,這樣不用自己為難,公司就幫你決定了,還能賠一筆錢。」我開玩笑說:「看來至少不用擔心你們被裁後抑鬱了。」

世博公園雨後黃昏 失業前3天攝

失業後的自我懷疑,是這一危機的第一道關口。

本來,在廣告這樣流動性相當大的行業里,跳槽、失業都是常事,然而真輪到自己頭上,多少還是有些不一樣。雖然明知裁員只是公司基於成本考慮的決策,甚至和你的工作能力未必正相關,但要說沒受一點打擊,那不是真的。

像很多職業經理人一樣,我也有一種很深的錯覺:就算承認自己趕上了時代的紅利,但內心還是更願意相信所有成功都是靠自己的能力和努力掙來的。

然而,一旦你從那個位子上下來,就沒人再認識你了,那你原先的成功,究竟是因為碰巧處在那個位子上,還是自己的能力?究竟什麼才是你真正的能力?你如何在市場上證明這一點?

現實是:即便二十年的職場經驗有點價值,也並非獨特到不可替代,何況相比起這些經驗,用人單位似乎還更在意你能否像20來歲的年輕人一樣精力充沛,承受超負荷運轉。有幾家提出的要求,甚至讓我面臨「到底要錢還是要命」的利弊權衡。

在面試接連碰壁後,我就不得不面對一個現實:在肉眼可見的不景氣中,像我這樣「高齡」的經理人極有可能再難重返職場,前面是一道漫長的下坡路。

一個同樣中年失業的外企高管曾說,她那會最擔心的還不是再就業,而是怕被兒子看不起,因為「媽媽失敗了」。

這其實是她自己內心恐懼的投射,十多歲的兒子並不在意媽媽的職場沉浮,更不會把這當成衡量她身為母親的成敗標準,也許反倒會慶幸她終於有更多時間陪陪家人了。

那也是我多少年來第一次有這麼長時間每天待在家裏,兩個孩子似乎沒感覺有任何異樣,當然我們也沒隱瞞他們,但兄弟倆一個11歲,一個7歲,可能還理解不了「失業」對我們這個家庭意味着什麼——那或許也是好事。

有一天,老二笑着說了一句:「爸爸最近老是低聲嘆氣,你過的是『低嘆生活』嗎?」我心底里一凜。

過了些天,妻子帶他外出寫生,完事後和朋友一起去附近一家網紅麵包房逛逛,他進去後發現裏面一條麵包賣60多元,驚駭不已:「媽媽快走,這裏不是我們窮人待的地方!」

妻子回家來說起,我們都笑出了眼淚,一時間不知道說什麼好,既好笑,也寬慰,又有幾分心酸。

在前灘

在美國,經歷過大蕭條時期的那一代,都有一種特殊的心態,作家比爾·布萊森曾說起他父母,「只要可能,他們不會扔掉任何東西」,他父親終其一生都缺乏安全感:「任何涉及資金支出的事情,都會讓他露出逃犯剛聽到遠處警犬聲時的焦慮不安。」

我們不想讓孩子們也留下這樣的心理陰影,跟他們說,家裏也沒那麼困難,適當量入為出,但該買的還是買。老二仍不以為然:「可是你都失業了……」

回想起來,我此前所受的教育和職場經歷,都指向如何獲得成功,但如何體面地面對和應對失敗也需要學習,卻從來沒有人教過我。

我曾在書上讀到過,芬蘭人用「sisu」一詞來描述自己的國民性,大意是「絕望中的堅持」,他們深知生活艱辛,卻仍能以極大的謙遜自製和同情心來直面挑戰。

我希望自己的孩子也能及早學會這一課,不用像我這樣人到中年從頭學起。

找方向

雖然多年以來,我早已不再從工作中獲得自我的成就感,但不可否認,對於習慣了每個工作日睜開眼的大部分時間都忙於工作的人來說,「退休」在家就像是自己生活被驟然抽走了骨架。

後來我在阿乙的小說《用進廢退》中讀到這樣一個心理適應過程,可能每個失業者多多少少都經歷過:

我是在五年前失業的,也有可能是不願再去工作。總之一直待在家中,背朝黃土面朝天地生活,也就是睡了吃、吃了睡。初期,常會在一陣焦躁中醒來,覺得會遲到,醒來明白並沒有工作後,會微微感到失落。不過在想到沒有工作(正如貧窮和死亡)是每個人都有的歸宿後,心裏也就安然了。

長久以來,工作並不只是工作,也是支撐我們生活的基本倫理——在漢語裏,「閒着沒事幹」多少帶點負面的含義。我也不是真的無事可做:居家的日子裏,每天讀書寫作就夠我忙的了,家務事當然也得知趣地多做點。從某種意義上說,我仍然在工作,只不過沒有被僱用、也因此而沒有固定報酬了而已。

曾經的工位

我能調適到新的生活節奏,原因之一是我也沒想過干一輩子廣告,只是一直無法下決心換一種活法。

在廣告界有一個著名的笑談:「不老的廣告人。」意思是說,廣告公司里絕大部分都是40歲以下的年輕面孔,廣告人是不老的,問題是那些老廣告人最後都去哪兒了?到現在,我自己開始體會到了。

在忙於工作的那些年裏,我也曾無數次設想到35歲去讀研,甚或是辭職後專心寫作,那才是我從小的志趣所在,然而在國內要靠寫作養活自己太難了,更何況我還有一大家子。雖然兩邊的老人都能照顧自己,但多年來時常壓在我心頭的一個現實是:老少八口人,我是唯一在工作的。

此前多年裏,我只是利用業餘的零星時間給媒體撰寫書評和專欄,突然之間,稿費收入成了我所能賴以養家餬口的唯一收入來源。

失業在家後,最初的半年裏,公眾號帶來的讚賞、流量收入還不及原先薪資的一個零頭——但即便如此,這都已經大大超乎我預期,我從沒想過公眾號讚賞每月竟能有上千元。如果這是一份工作,那對我來說勞動產出就太低了,但現在,這就是我的生活。

要換一種活法,對很多人來說都是迫不得已。即便有辭職的勇氣和心理準備,但一個人在全身心投入某一行十幾二十年後,往往會發現自己除了本職,也不會幹什麼,就像那些退役的運動員。

在這種情況下,人們當然更不敢輕易嘗試。那些保住自己飯碗的老同學、老同事,也都戰戰兢兢,有一位雖然早已身居高位,但坦言每天晚上都睡不好,生活就像在走鋼絲,「我還不像你能寫作,我如果沒了這份工作,就真不知道還能靠什麼為生了」。

我理解這種深入骨髓的不安全感,尤其是很多人在習慣了穩定的崗位之後,接受不了風險社會的失敗率,非常抗拒靈活調適。

因為既沒有人教過我們如何應對失敗,也缺乏冒險訓練,只有賭徒才最具冒險精神,然而那種「要麼全部,要麼全無」的高風險博弈沒有中間過渡地帶,對於求穩的中年人來說不免強人所難。

當這樣的風險終於降臨時,一個人得想清楚自己要麼、能堅守什麼,再慢慢地尋找屬於自己的新方向。

這可能就像投資:世上沒有完美無缺的投資策略,最終我們之所以選擇某一方案,不是因為它有多好,而是我們在權衡之下可以接受其缺點;如果我們認為某個策略完美無缺,那這可能恰好證明,我們並沒有真正理解這個策略。

《沒有工作的一年》劇照

和年輕時不一樣的是,我現在更能接受自己的失敗,也不急於想要成功,甚至可以容忍自己一時沒有方向。

脫口秀演員麗塔·魯德納(RitaRudner)有一次曾嘲諷她丈夫:「真的,每次我們迷路,他都會很着急。我從來都不急,每次我迷路,我就把當時迷路的地方當作我要去的地方。但對他來說,迷路了就完蛋了。」

笑完了就反應過來,她這番話意味深長,這種「沒有方向」的焦慮感,可能在男性身上確實更明顯一點,但是有什麼關係?沒有人規定我只能朝着某個確定的方向進發,我可以就在此時此地隨遇而安,過好自己想要的生活。

做活兩眼

在我此前的人生里,工作和生活是截然分離的兩個部分,但現在我開始體會到理查·布蘭森說過的那句話:「我並不認為工作是工作、玩樂是玩樂,這都是生活。」

進入人生下半場,有一點必須想清楚:不要把自己的人生變成單位的螺絲釘,而是倒過來,把工作變成人生拼圖的一塊。

我曾經反覆想過,如果再也找不到工作(那是很有可能的),那就一直寫作下去。這與其說是選擇一份工作,不如說是選擇一種生活方式——其實前半生的讀書、就業、結婚也都是如此,只是當時的我並沒有意識到。

閱讀和寫作對我來說並不只是「讓自己有事可做」,更重要的是,讓我超越自己當下的處境。

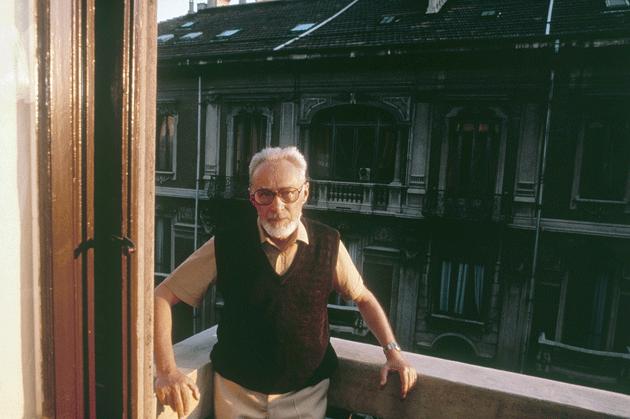

普里莫·萊維,1985年在家中

在讀到意大利作家普里莫·萊維傳時,我感受到一種跨越時空的共鳴:他原本是個化學家,只是奧斯維辛集中營的經歷,使他轉變成了一個作家,然而直到40多歲,他仍然不得不深陷在職業發展既定的刻板車轍里,全職寫作是有風險的:「我不知道我能不能同時做好兩份工作(化學與寫作):但在45歲時要拋棄其中之一不是沒有風險的。」

在當下這個時代,「做活兩眼」似乎已成了應對風險的新道路。

我的好朋友,夫妻倆一個從事旅遊業,一個在賓館工作,在這三年裏都經受了慘重的損失,到後來索性想開了,一家人開車出去週遊了一趟,回來好好再想新出路;另一位朋友,名校碩士,45歲被裁,一年多找不到工作,已經準備學點手藝,至少也有一技傍身。

失業在家,寫了小半年公眾號之後,一位讀者找到我,介紹我去一家教培機構當顧問,每周二下午去半天,為他們的調研訪談、傳播理念出出主意。第一線的教育訪談,尤其讓我觸動,在深入到孩子、老師和家長的網絡中時,你可以切身感受到當代許多社會問題的癥結所在。

然而,還沒等我們更多的訪談展開,第二年5月,「教培風暴」來臨,這份為我的生活提供托底的兼職只能到此為止。

三個月後,還是這位讀者,又給了我另一個機會:去一家媒體撰寫商業地理專欄。這需要我去各地訪談,在實地調研的基礎上,評估不同城市的發展機會和社會生態。

面談時他說:「要做這件事,需要相當綜合的素質:這個人不但得會寫,還得對當地歷史文化等情況有深入的了解,能搜集分析材料,在田野調查和市場調研的基礎上得出洞察,同時具備這些的人很少,而你以前的經歷就像是為此準備的。」

對我來說,這確實是一個難得的機會,不僅我此前所學的職場經驗和寫作興趣能結合到一起,而且也有足夠的創作自由:我只需要每周一三去兩天,在選題上、寫作上都被給到了相當大的自主權,並且我仍然可以在業餘寫自己的公眾號,只要在話題上和商業地理不衝突。

2021年8月入職後,最初的半年堪稱順利,我也很快適應了自己的新角色,但生活的考驗並未就此結束:誰也沒想到,2022年春,上海封城,我原先的訪談和寫作計劃不得不推倒重來,等到終於似乎能出上海時,這一年也差不多快過去了。這段經歷讓我現在練出了一種特殊的應變能力:靈活調整自己的節奏步伐,捕捉並記錄這個時代的變動。

今年開春老友重逢時,有人開玩笑說我這兩年「開啟了人生第二春」,我說:「那完全是無心插柳。」她卻認真地說:「不,你一直有所準備。」

怎麼說呢,這兩種說法都有道理。在當下這個充滿不確定性的時代,的確「一切皆有可能」,但與其擔心自己將來有一天失業,倒不如及早去預想並修煉出「就算失業,我也能活下去」的能力。

當然,在那麼多年的時間裏,我對閱讀寫作的熱愛並不是為了未雨綢繆,純是興趣使然,連我自己也不曾想到,這不期然為我帶來了新的可能。

我曾讀到過一個國外的童話《命運與伐木人》,講一個老伐木工在厭倦了勞作之後,決心躺倒在床上不幹了,然而,正是這為他命運的轉機掃清了道路:他躺平後,他用來馱木材的騾子也得以閒下來,租給陌生人使用,最終還帶着寶物回到了家中。如果他仍然循規蹈矩地幹活,這一切就不可能隨之發生。

雖然我的人生從未像過去三年裏這樣,猶如過山車一樣劇烈起伏,但每次生活為我關上一扇門,也會打開另一扇門:直到疫情爆發後居家辦公,我才開始專心寫公眾號,如果不是因為失業,那我極有可能沒時間繼續下去;多年來難以決定專職寫作,但裁員幫我做了決定;最重要的是,寫作為我開闢了新的生活可能,並且只要我願意,可以一直寫下去,我不需要再擔心失業,因為這就是我的生活本身。

我知道,這裏面肯定也有幸運的成分,並不是每個人都能遇到這樣的轉機,但我想說的是:失業並不是末日,只要活着就有新的可能,不過,那與其說是搜尋外在的「機會」,倒不如說是重新發現內在的自我——這才是我們餘生的使命。