周末放假的寄宿學校門外,學生們拖着大包小包的行李。

「我依靠幻想自己睡在橋洞裏入眠。如果不按照既定的模式學習就考不上好大學,從而成為社會遊民,我能想到最壞的結果就是睡橋洞。這個結果都能接受的話,其他困難於我而言就都不存在了。」

「衡水二中」的牆,並不能困住人的一生。但總有人用未來十年、二十年整理那片坍塌的廢墟。通過多位受訪者的口述,我們得以通過不同視角去觀察這座名為「衡水模式」的圍城,並且記錄下它鮮少被提及的另一面。

「一張張成績單被重重疊疊張貼在窗邊,每當有一張新的覆蓋上舊的,全班同學都會迅速圍過去,大家的心情總是跟着排名起起伏伏。窗外不是風景,是對面牆上一條條鮮紅的橫幅。上面寫着不外乎是類似『兩眼一睜開始競爭』這樣打雞血的句子。」

不久前,她剛和朋友激烈地討論過《衡水二中學生的發聲,救救我們》一文。

觸目驚心的條幅。

林琳是5年前畢業於某西南教育重鎮重點中學的學生,也是衡水模式的親歷者。

她告訴新周刊記者:「我和朋友一直在關注着這兩件事,至今我們仍然覺得,那種模式下的生活,稱得上是我們共同的創傷。唯一值得慶幸的是,我們在老師的幫助和自己的努力下,脫困了。」

近年來,名為「衡水模式」的教育標籤看似消亡,實則早已通過各種方式被引入了天南海北大小城市的初高中。似乎可以如此斷言,每個人的家鄉都有一座乃至多座「衡水二中」。

受升學率、重本率等因素的影響,某市中學自主招生考試現場人山人海。

在林琳的幫助下,新周刊記者聯繫上了她的老師和同學,並採訪了不同地區的校內心理老師、心理諮詢師以及衡水二中的畢業生。

在大多數人眼中,他們當屬于衡水模式下的「反叛者」。有人掙脫了這種模式,有人仍在盡最大努力幫人逃離這種模式的傷害。

通過多位受訪者的口述,我們得以通過不同視角去觀察這座名為「衡水模式」的圍城,並且記錄下它鮮少被提及的另一面——圍城的牆曾經或正在被牆內牆外的人合力鑿破,陽光和自由是可見的。

線、方陣和被「託管」的學生

名為「衡水模式」的教育模式究竟是什麼樣的?我們要如何界定這種模式?

當畢業十年的衡水二中學生高冉回憶起那段歲月,印象最深的仍是被媒體報道最多、大眾了解最普遍的晨起和跑操。

當時的心情高冉已經記不清了,隱約感覺是累、睡不飽。天不亮的時候,學生們到達指定跑操地點,高舉着手中的知識點小紙條或者單詞本、詩詞本大聲誦讀。如果到得早,手臂就會因此異常酸脹。

集合完畢後開始跑操。跑操時的全神貫注,來自一不留神就會「害人害己」的壓力。因為人多,跑操是人貼人的,稍微走神踩錯一個點就會有踩掉鞋子的風險,而在跑操過程中被踩掉的鞋是不能去撿的。

「那時候跑的操是我這輩子跑得最整齊的。」高冉感嘆道。

跑操,是在衡水模式中長大的一代人的共同記憶。

高冉畢業五年後,生活在千里之外的林琳步入了高中生活。

作為一個因升學率突出而在全省乃至全國聞名的西南教育重鎮,本地多所公、私立學校都是衡水模式的受益者。它們通過援引這種模式快速提高了升學率,從而成為了數一數二的名校。在名校效應下,除了本地學生,越來越多的外地生源開始聚攏,學位的競爭變得尤為激烈。

在此背景下,無論是學校的宣傳還是家長的叮囑,都在傳遞着一種強烈的榮譽感和責任感。

對於能夠通過各種途徑進入圍城的學生來說,如果不能在此完成學業,就是一種對自我努力、家庭付出和優質教育的辜負。

「刻進腦海的是分數線。」林琳說,「所有考試都有班級、年級排名,每張排名表上都畫着三條線——211線、一本線和本科線。當半數以上的同學都能上本科線乃至一本線時,211線就成為了大家爭相瞄準的目標。這種單一的量化標準讓人格外焦慮。」

為了擠出更多時間複習,外地生和部分本地生都成為了寄宿學校里的「留守兒童」。周末回家不再是一件必要的事情,外地同學大多到過節才會離校。父母也會勸說學生們儘量別回去,把趕路的時間用在學習上,「盡最大努力把分數穩在線內」。

衡水中學。

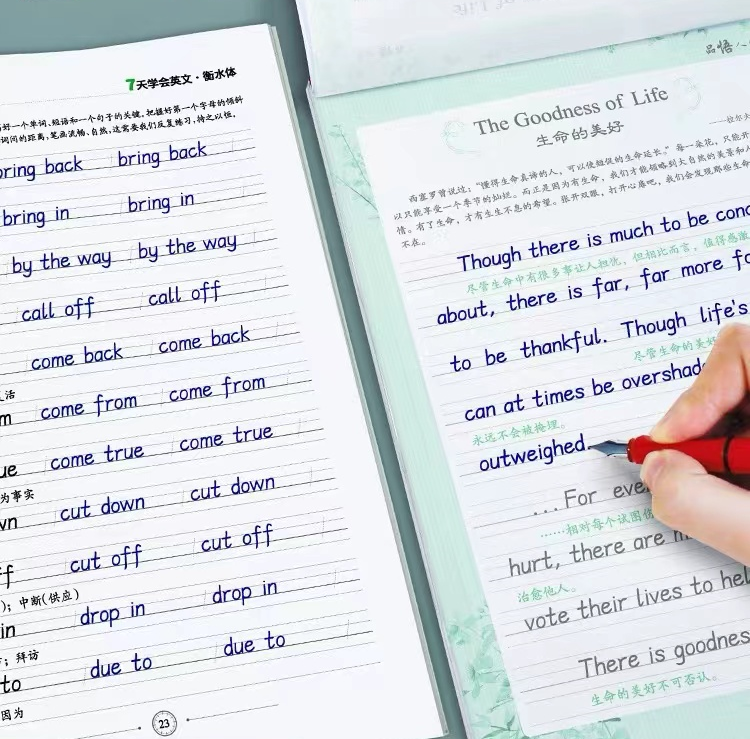

除了頻繁而密集的考試,讓她更具象化感知到這種模式的東西是一本英文字帖——衡水體作文範文。

也許真正生活在衡水學校的「高冉們」也未曾想到過,在遙遠的南方城市,會有人一遍遍模仿他們的筆跡,直到能夠寫出圓潤得恰到好處的弧度。

無論是就讀于衡水模式發源地的高冉,還是從完成了衡水模式本土化的私立中學畢業的林琳,在描述這種教育模式時都用上了「緊張」「量化」「寄宿」「刷題」「打雞血」這幾個詞。在她們眼裏,這些詞彙就是衡水模式的「簡介」。

衡水體,是誰首次推出了這樣的概念呢?沒有人知道。/電商產品圖

林琳的老師羅丹告訴新周刊記者:「衡水模式在教育方面最大的特點,就是集約化的人才培養機制。」

作為一名執教30餘年的教師,羅丹見證了地方中學從通過引進衡水模式謀求初期生存,到逐漸躋身名校的全過程。

據他回憶,學校剛成立不久,就曾分批、分期把老師送到衡水中學考察,而他自己也曾兩度被派往石家莊的某學校深入學習。那時,去衡水中學「取經」稱得上是基礎教育界的潮流,考察者絡繹不絕。

他表示:「如果說好處,這種模式規範了學生的行為,讓他們專注學習。但嚴格、量化的管理方式確實讓本應充滿豐富色彩的高中生活只剩下一種顏色。」

對於注重升學率的學校和老師來說,衡水模式是長時期內應對考試的最優解。通過將時間完全模塊化的方式,讓自控能力不足的學生集中所有精力來提升高考成績。看似去個性化的模式,也是最具性價比的選擇。

離開「衡水」,人是靈活的

反觀學生,是否所有人都必須在這種模式下死守?

「我依靠幻想自己睡在橋洞裏入眠。如果不按照既定的模式學習就考不上好大學,從而成為社會遊民,我能想到最壞的結果就是睡橋洞。這個結果都能接受的話,其他困難於我而言就都不存在了。」何山用睡橋洞論來消解對未來的迷茫和焦慮。

何山放下心結的前提,是預設自己終會墜落。/《玉面情魔》

在衡水模式嚴格的秩序下,什麼時間該看什麼科目都被一一規定。曾就讀於某市一中的何山,就曾因不按模式化的步調複習被針對。並非優生的他,被要求一定得把不合群的學習習慣糾正過來。