01

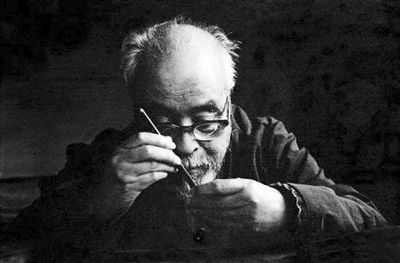

馮友蘭(1895-1990年),字芝生,河南南陽唐河縣人。中國哲學家、哲學史家。

在漢語詞彙中,「哲」是聰明,是智慧,屬於層次很高的字眼,所謂哲學就是啟發智慧、使人聰明的學問,

所以,象牙塔中的哲學家會與眾不同,常常沉湎於思考之中。1937年南京淪陷,武漢告急,西南聯大於1938年2月中旬開始搬遷。這天,汽車經過邊境憑祥的城門時,司機特別提醒大家,不要把手放在窗外。別人都聽從照辦了,只有哲學家馮友蘭聽了這話,便思考為什麼不能放在窗外,放在窗外和不放在窗外的區別是什麼,其普遍意義和特殊意義是什麼。沒等他考慮清楚,左胳膊便因放於窗外而被城牆撞傷,已經骨折了。

這就是哲學家與普通人的不同之處。

「文革」中,馮友蘭被造反派拉到高台上「批鬥」,現場紅旗飄飄,群情激昂,他卻在心中默念:「菩提本無樹,明鏡亦非台;本來無一物,何處惹塵埃。」

晚年的馮友蘭耳目失聰,自稱「呆若木雞」。大家問他長壽的秘訣,他僅以三字奉告:「不着急。」

他曾經比較他和金岳霖的異同,說:我們兩人互有短長,他的長處是能把簡單的事情說得很複雜,我的長處是能把很複雜的事情說得很簡單。

馮友蘭與金岳霖同庚。1983年,適逢88歲「米壽」(米字拆開是八十八),馮友蘭寫了一幅對聯送給金岳霖:「何止於米,相期以茶;論高白馬,道超青牛。」上聯的意思是期望彼此能活到「茶壽」(108歲),下聯則是對金岳霖邏輯和論道方面的讚嘆:論辯比公孫龍的「白馬非馬」論要高;論道則超過騎青牛的老子。

這評價高得有點嚇人了。但馮友蘭一生中有幾部書,是中國哲學的頂尖著述。像他的《中國哲學史》上下卷,分別寫成於1931年、1934年,由美國人卜德(Derk Bodde)翻譯為英文。卜德在《馮友蘭與西方》一文中說,此書一直是世界各大學學習中國哲學的通用教材。上卷剛剛出版,清華大學就把它列入《清華大學叢書》。當時,清華叢書的入選要經過非常嚴格的審查,審查者都是學術界的泰斗級人物,馮友蘭這部書的主審者是陳寅恪和金岳霖。

20世紀60年代,馮友蘭試圖用馬克思主義的立場、觀點和方法重寫中國哲學史,書名叫《中國哲學史新編》,出版了前兩冊。這兩冊書,後來被馮友蘭完全拋棄。

晚年,馮友蘭重新建構自己的哲學體系。此時他已年過80,視力、聽力均已出現障礙,全靠記憶指導學生協助自己編書。但他頑強地支撐到了1990年7月,在他95歲生日到來之前,將《中國哲學史新編》最後一冊殺青。四個月後,馮友蘭與世長辭,走完了自己的人生。

在其哲學著作中,馮友蘭把人生境界分為四種,即:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。馮先生在西南聯大教書時,蓄留長髯,身穿長袍,頗有道家氣象。一次,他去授課,路遇金岳霖,金問:「芝生,到什麼境界了?」馮答:「到了天地境界了。」兩人大笑,擦身而過,各自上課去了。

幾十年後,馮先生的境界卻退步到了功利層面,進「梁效」,捧江青,成為抹不去的污跡。

馮友蘭曾撰聯「闡舊邦以輔新命,極高明而道中庸」,便是他周旋於功利的最好的註腳。

02

20世紀30年代的清華園中,有兩位先生可以不用講稿就把課講得出神入化,一位是哲學系的馮友蘭,另一個就是經濟系的陳岱孫。

馮友蘭講「中國哲學史」,除本系學生外,外系學生也慕名前來旁聽,將一個100多人的大教室擠得滿滿的。馮先生有些口吃,往往一句話在黑板上已經寫完,他的話還沒有講完。

當哲學不受干預,可以自由發揮的時候,馮友蘭的思想,也可以迸發出瑰麗的火花。

馮友蘭認為,所謂民主就是「少數服從多數」,實現民主的辦法就是選舉,「什麼東西都不能壓倒個人的人權,只有一個東西可以壓倒,那就是『多數』」。「如果沒有真正的選舉,那就並沒有民主。」

二十世紀四十年代,國民黨獨裁統治招致民怨沸騰,要求實行民主、憲政的呼聲日益高漲。國民黨西南聯大區黨部召開會議,公推馮友蘭致信蔣介石,要求國民政府為收拾人心而儘快立憲。信中寫道:睹一葉之飄零,知深秋之將之。昔清室遲遲不肯實行憲政,以致失去人心,故本黨得以成功。前事不遠,可為殷鑑。據說,蔣介石看罷「為之動容,為之淚下」,不久,覆信西南聯大,表示同意信中要求,實行立憲。

給蔣介石的陳情書寫完後,教授們頗為讚賞,雷海宗對馮友蘭說:「即使你寫的書都失傳了,這一篇文章也可以使你不朽。」

能傳之不朽的,還有馮友蘭執筆寫成的西南聯大校歌:

萬里長征,辭卻了,五朝宮闕。暫駐足,衡山湘水,又成離別。絕徼移栽楨幹質,九州遍灑黎元血。盡笳吹,弦誦在山城,情彌切。

千秋恥,終當雪。中興業,需人傑。便一成三戶,壯懷難折。多難殷憂新國運,動心忍性希前哲。待驅除仇寇,復神京,還燕碣。

1939年秋至1940年春夏之交,陳立夫以教育部部長的身份,三度訓令聯大務須遵守教育部核定應設的課程,統一全國院校教材,舉行統一考試等新規定。此項訓令的目的,當然是想加強政府對高等院校的思想統治。聯大教務會議以致函聯大常委會的方式,抵抗駁斥陳立夫的三度訓令。這封措辭說理俱臻至妙的「公函」的執筆者也是馮友蘭。

1946年4月,抗日戰爭勝利後,北大、清華、南開三校準備北上復員,並決定在原址留碑紀念。五月四日,西南聯大師生在圖書館舉行結業典禮後,到校園後山舉行「國立西南聯合大學紀念碑」揭幕式。碑文由西南聯大文學院院長馮友蘭教授撰文、中國文學系聞一多教授篆刻、中國文學系主任羅庸教授書丹,被稱之為「三絕碑」。馮友蘭寫的《國立西南聯合大學紀念碑文》,被公認為可與陳寅恪紀念王國維的雄文比肩的文章,被史學家何炳棣稱為融古爍今的「不朽文章」。

馮友蘭在聯大碑文里寫道:「並世列強,雖新而不古;希臘羅馬,有古而無今。惟我國家,亘古亘今,亦新亦舊,斯所謂周雖舊邦,其命維新者也!」

03

馮友蘭年輕時嚮往革命,參加過國共合作時期的國民黨。

有一次,清華接到當局的一份學生名單,要學校把這些學生交出來。當局派部隊圍住了清華,要逮捕這些學生。剛吃罷晚飯,梅貽琦打電話叫馮友蘭去他家開會。馮剛要出門,有兩個學生要進來,他說:「好吧,請進來吧。」到了梅家以後,才知道大部分學生聚在體育館內,軍警正準備攻打體育館。梅貽琦說:「看情況隨時都可能發生大事,校務會議的人都不要走,等着隨時應付。」然後梅貽琦就往城裏打電話,請求援助。後來找到當時的市長秦德純,他過去是宋哲元的幕僚,秦找了宋哲元後,軍警才撤離了清華。等馮友蘭回到家裏,那兩個學生也走了。

馮友蘭後來回憶說:「任載坤(馮友蘭妻)對我說,那兩個學生坐在客廳里,在沙發上睡着了,發出很大的鼾聲。她聽見門外常有人來來往往,怕出危險就把他們叫起來藏在後院廚房裏。我也不知道那兩個學生是誰。」當年的一個學生後來回憶說:「我們從梅校長家出來,已將天黑,大家就按校長的話,分頭躲避。我自己是躲在葉公超教授家裏,像姚依林當時躲在馮友蘭教授家裏……」

1947年,戰局日趨明朗,南京政權搖搖欲墜。馮友蘭正好在美國,有朋友勸他在美國長期住下去。他說:「俄國革命以後,有些俄國人跑到中國居留,稱為『白俄』。我決不當『白華』。解放軍越是勝利,我越是要趕快回去,怕的是全中國解放了,中美交通斷絕。」

國民黨政府撤離大陸前夕,馮友蘭拒絕搭機南下去台灣,並以清華大學文學院院長的身份,竭誠迎來了共產黨。他弟弟馮景蘭問他走不走?他回答說:何必走呢,共產黨當了權,也是要建設中國的,知識分子還是有用的,你是搞自然科學的,那就更沒有問題了。當時他心裏想的,還是社會主義「尚賢」那一套。

再後來,世易時移,才知道立身的環境,已與過去大相逕庭了。

04

馮友蘭第一次與毛澤東接觸,是1949年10月。當時有許多人向毛澤東寫信表態效忠,他也寫了一封信,大意說:我過去講封建哲學,幫了國民黨的忙,現在我決心改造思想,學習馬克思主義,準備在五年之內用馬克思主義立場觀點、方法,重新寫一部中國哲學史。

從此,馮友蘭一直處於被改造中。

1951年,馮友蘭隨中國文化代表團訪問印度,印度總統普拉沙德介紹馮的學術貢獻時曾提及《中國哲學史》和《貞元六書》。外交部得知後立即致電代表團,說此介紹有問題,要求馮於適當時機更正。此後,馮友蘭在加爾各達訪問時,在演講中應外交部的要求說:「中國革命成功,我認識到我過去的著作都是沒有價值的。」

50年代,開展轟轟烈烈的思想改造運動,馮友蘭多次檢討交待,甚至不惜上綱上線,以有說無,但是主持人就是不讓過關。金岳霖由於素與政治無涉,在運動會中過關較快,不久還被樹為積極分子,組織上讓他到馮家去做工作,幫助馮轉變。一進門,金先生就大聲說:「芝生啊,你有什麼對不起人民的地方,可要徹底交代呀。」說着,撲上去和馮友蘭抱頭痛哭。

1966年「文革」從席捲校園開始,馮友蘭被打成資產階級反動學術權威。隨即,工宣隊進駐北大,很多教授被隔離審查,俗稱「蹲牛棚」。每天早請示晚匯報都得排隊報數,並同時大聲說出自己的政治帽子,馮友蘭個頭較高,排在頭一個,最先報數:我叫馮友蘭!是反動學術權威。紅衛兵說:「不行!重報!你這是避重就輕!你是反動學閥!」馮便改口:「我是反動學閥。」洪謙先生由於害怕,怕也說他避重就輕,就說:「我叫洪謙,反動學閥!」紅衛兵說:「不對,你還不夠格,你是反動學術權威!」洪嚇得連忙改口。

馮友蘭在牛棚里受折辱,但飯照吃,覺照睡,早餐是一窩頭,兩大碗玉米面粥,一分錢的鹹菜絲。鹹菜不少,一般人都吃不完,唯獨馮友蘭不夠。經郭蘭芳提醒,馮大着膽子向紅衛兵要兩分錢的鹹菜,紅衛兵瞪大眼睛說:「人家一分錢鹹菜都吃不完,你還吃兩分錢的,你怎麼吃這麼多?」馮答:「我……我吃的多。」後來就賣給他兩分錢的鹹菜絲了。

紅衛兵抄馮友蘭家時,71歲高齡的馮友蘭,被命令站在院子裏的凳子上。四周牆壁上貼滿了標語大字報,到處都是封條,衣服也封起來了。天冷了,封條不敢拆,馮友蘭就披條麻袋禦寒。他的輸尿管不通,腰上掛着尿瓶,被拉去批鬥,打倒在地。遊街時連連跌跟頭,爬起來又繼續走。為了鬥他,甚至成立了批馮聯絡站。

直到1968年秋,他才被允許回家,算是寬大處理。馮友蘭覺得奇怪,為什麼突然對他寬大了呢?後來一個友人悄悄告訴他,毛澤東在一次中央會議上,提到他和翦伯贊時說:「北京大學有一個馮友蘭,是講唯心主義哲學的。我們只懂得唯物主義,如果要想知道一點唯心主義,還得去找他。」

05

文革中,馮友蘭能熬過來,與夫人的扶持密不可分。馮夫人任載坤,長馮友蘭一歲,1915年考入北京大學法科,後轉入哲學門,學習中國哲學。結婚後,便完全放棄自己的事業,全身心支持丈夫。因為有夫人的悉心照顧,馮友蘭在家中就是一個「甩手掌柜」。有人說馮友蘭一輩子從來沒有買過菜。

那幾年,北京大學常開各種批鬥會,不管和哲學系是否相關,只要丈夫出席,馮夫人總是不離不棄,跟隨前後。批鬥會有時要開到深夜,馮夫人就一直守在門外,每隔一段時間,她會很有禮貌地敲門詢問:「你們批完了嗎?」

隨着歷次運動的輪番進行,馮漸漸調整心態,最終從天地境界又返回到功利境界。

1971年,馮友蘭執筆寫詩,托清華大學革委會副主任謝靜宜轉達毛澤東:「普救物者無棄物,善救人者無棄人。賴有東風勤着力,朽株也要綠成蔭。」後馮友蘭又寫《詠史》詩,頌揚毛澤東和武則天:「主席關懷如旭日,萬眾歡呼勝夜寒」。「破碎山河復一統,寒門庶族勝豪宗。則天敢於做皇帝,亘古反儒女英雄。」

1973年,「文革」中的批林運動轉向批孔。馮友蘭緊跟形勢,寫了兩篇批判文章,發表在北京大學學報。不久《光明日報》加上編者按予以轉載,《北京日報》也轉載了。馮友蘭沒想到這麼受重視,聽謝靜宜告訴他說:有一次會上,北大匯報批林批孔運動的情況,毛主席聽到馮友蘭的那兩篇文章,馬上要看。謝立即找來交給毛主席。毛主席看後,拿筆改了幾個字和幾個標點符號,就在報上發出來了。

因為此事,梁漱溟同馮友蘭徹底翻臉。

此前,梁漱溟在馮友蘭家中聚會,相談甚久,臨別,馮友蘭借《論語》說:「發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至。」沒想到剛到秋後,馮友蘭竟發表文章批孔。

梁漱溟回憶說:「在『批林批孔』運動開始後不久,我見他在報紙上發表了文章,一反自己的歷來主張,隨着潮流百分之百地否定孔子,我心裏很不舒服,便寫信批評他,要他答覆我為何這麼做。不多久,他便在女兒的陪同下,悄悄地同我見面,敘述他的理由,包括他的苦衷。我依然堅持自己的觀點,批評他不對。但他當面向我作了解釋,我心裏的氣也平和了一些。人各有志,且各有所難,律己可以,何必強求於人呢!」

馮友蘭後來被拉入四人幫的寫作班子「梁效」,據說文革結束後,馮夫人曾埋怨他說:天都要亮了,還在炕上尿了一泡!

馮友蘭晚年在自傳《三松堂自序》中,對自己一生的治學和做人、成績和污點做了反省。他總結自己的後半生說:在「解放以後」,也寫了一些東西,其內容主要的是懺悔,首先是對自己在四十年代寫的那幾本書的懺悔。

無獨有偶,郭沫若在文革尚未發動時,也曾沉痛檢討說,「自己以前所寫的東西,嚴格地說,應該全部把它燒掉,沒有一點價值」。郭、馮二人用類似的話,表達了相同的心態,是同一壓力下的恐懼產物。

06

馮友蘭90誕辰,設家宴請任繼愈、張岱年、李澤厚等名人參加,也請了梁漱溟。梁不僅沒有赴宴,還給馮寫了一封信,大意是北大舊人惟我二人存矣,應當會晤,只因足下曾諂媚江青,故不願來參加壽宴。而且信無上款,按馮友蘭的理解,「窺其意,蓋不欲有所稱謂也」。也就是說他不願意稱馮為「老同學」或者「老朋友」,恥與為友,故不題上款。馮友蘭仍對梁之耿直深感敬佩,且復函說,「非敢有憾於左右,來書直率坦白,甚為感動,以為雖古之遺直不能過也」。

馮友蘭畢竟有自知之明,並不因為老友梁漱溟不來赴宴,而心生怨恨。是值得肯定的,這也使他遠離了小人行列而躍升到了人生的第三種境界。

1990年11月26日,馮友蘭病逝,距95歲壽辰僅差9天。

對於自己的身後事,馮友蘭是有評價的。他為自己預擬的95歲壽聯是:「二史釋今古,六書紀貞元。」概括了他一生的著述。

據說在西方大學中,凡開設中國哲學課程的,馮友蘭的《中國哲學史》是第一本必讀之書。

來自另一種聲音的評價當然也是有的。胡適曾言:「天下蠢人恐無出芝生(馮友蘭字號)右者」。

何兆武說:馮友蘭對當權者的政治一向緊跟高舉,……一個學者這樣做不但沒有必要,而且有失身份。

客觀而論,作為一位精通哲學和歷代儒學的大師,馮友蘭的後半生,是在徹底斷絕獨立思考、陷入自我批判與自我否定的循環噩夢中度過的。

網上有篇文章《談馮友蘭現象》,認為馮先生「可以沉默而主動表現」,其行可丑,是怎麼都抹不掉的。作為本文的結束,我們且將他的看法引述於後。

馮是講理學的大師,理學最重的是氣節,也念茲在茲所謂的超功利境界。而他的人生,蒼黃反覆,朝秦暮楚,恰恰構成了最大的反諷。

馮先生肯定不是大奸大惡,但是他的問題在於,沒有人格,也沒有真誠。當「理學大儒」,是滑稽的反諷;作知識分子,是操守有虧;為普通人,是德行有欠。大概也因此,同是劫後懺悔,巴金可以得到原諒並廣受敬重,馮先生則註定千夫所指。

「積毀可銷骨,空留紙上聲」。舊事重提,不是要譴責他,而是要引以為戒:搞文化的人,一定要珍惜羽毛,注重操守,獨善其身。

2020-06-02