有讀者私信說,伢伢我覺得你文采不輸張愛玲,word天,太看得起人了,我叫張清零還差不多。

結果他話鋒一轉,來了句:「但你沒她聰明,你看人家寫亂世情愛,寫女學生和漢奸胡來,但是哦,人家從來不碰不該碰的。」

「比如她自1952年離開上海之後,就再也沒寫過這裏了,這就是她的通透之處。」

我當然知道他說這話的意思,但其實她是寫了的,在香港寫了關於土改的作品叫《秧歌》和《C地之戀》,裏面有不好的話,於是大陸給禁了。

不過這麼一提,倒是讓我忍不住研究起張奶奶來,以前也寫過她媽媽,因為她老人家也在新加坡生活過嘛。

幾天裏扒拉了她好多文字,終於理解為何有這麼多女生是張迷了,因為她的小說常常直面人性,而散文又非常市井,以至於誰都能從中找到自己的影子,不看還行,一旦看了根本停不下來。

比如她很愛吃,喜歡雲片糕、松子糖,還喜歡喝牛奶前先舔一下碗邊的白沫,跟你喝酸奶前舔蓋一個理兒。

童年生活的優渥,培養出她刁鑽的味覺,八九歲時有次喝雞湯,說裏面有藥味,家裏人不信,一問廚子,果然在殺雞前兩三天餵過藥。

讀私塾的時候,背書背得好,會得到兩塊綠豆糕做獎勵,而怎麼背也有技巧。

老先生教她讀「太王事獯於」,她死活記不住,於是腦子一轉,私下改為「太王嗜熏魚」,就再也忘不掉了。

吃得多了,當然會忍不住寫下來,不過她筆下的美食,不是滿漢全席那種高逼格的,而是街邊小食為主,花不了多少錢,但細品起來還蠻有情調。

她喜歡大餅、油條,豆腐干和鹽水花生,也戒不掉麵包、咖啡和雪糕。

在上海念書時,離學校不遠有家俄國麵包店老大昌,她會去那裏找各色小麵包;後來去了香港,也曾徒步幾公里,到一家偏遠小店吃自己喜歡的雪糕。

關於吃的,其他作家也會寫,比如周樹人老師的弟弟周作人,但我們張老師就很不屑。

說他寫來寫去,都是老家紹興那幾樣清淡菜,除了當地的筍,似乎也沒什麼特色。

這大實話也是非常扎心了,小周老人已經算男人中很重視生活品味的了,可他小康家庭的出身,到魔都千金小姐眼皮底下還是矮了一截。

#張愛玲的美食地圖#

除了吃,她還很喜歡穿衣打扮,號稱口紅狂魔,生平第一次賺到稿費,馬上去百貨商店買了支小號唇膏。

十歲便開始穿高跟鞋,愛打扮主要時從母親那兒學來的,娘倆短暫相處的歲月,她經常時一邊仰望她,一邊偷穿她的旗袍模仿她。

青春期最臭美的時候,繼母讓她穿自己的舊衣服,這讓她非常憎惡,說穿在身上像渾身都生了凍瘡。

以至於後來一度成了clothes-crazy(衣服狂),一有錢就去買衣服,最愛去虹口買日本花布,因為「一件就是一幅畫」。

張小姐的品位驚人,喜歡舊式的衣服,流行的話講叫vintage,有人問她為什麼要打扮的跟老奶奶似的?

她調侃道:「我又不是美女,也沒什麼特點,不做招搖打扮,怎麼引人注意?」

事實上確實還蠻扎眼的,她去出版社校稿,由於着裝過於奇特,全印刷廠的工人都停下來圍觀了;

她盛裝打扮去好友家做客,整條巷子轟動,身後跟着一群看熱鬧的小孩,一邊追一邊起鬨。

更有一次,朋友結婚,她穿了套清朝樣式的繡花襖褲,全場賓客驚奇不已,連新娘風頭都被搶去了。

艾瑪,這有點不厚道呀。

不光是敢穿,她還敢親自設計,還和好友開過店,可以說是一枚被小說耽誤的時裝設計師了。

她在文章里寫道:再沒心沒肝的女人,說起某年她心愛的某件衣服來,也是一往情深的。

她還說,每一個人的衣服,都是它的小世界,人是住在自己衣服裏邊的,服裝變遷的背後,是社會文化的變遷。

——最後一句我原本沒反應過來,但一想到那些年流行過的中山裝、俄式布拉吉,有點理解了。

#服裝店老闆娘style#

張老師還說,戰爭給她最大的教訓,就是及時行樂,想做什麼就立刻去做,不然可能就都來不及了。

——這話我要是早看到就好了,這樣就可以在4月之前,呼籲她的魔都老鄉們,趕快囤貨。

張的時髦之處還在於,對住的地方非常講究,房子可以是租的,但生活是自己的,所以一定要精緻要有格調。

她出生在舊上海的張公館,有弄堂有大屋,但她喜歡的卻是洋房公寓。

母親從國外回來之後,她們搬到了一所花園洋房裏,有狗有花,有童話書,有鋼琴,還有漂亮的朋友,用她的話講「家裏的一切,都是美的頂巔。」

戰火摧毀了她在香港的書桌後,她逃回上海跟姑姑一起合租在常德公寓6樓,那是全上海數得着的豪宅,她在這裏開始寫作,在這裏成名、戀愛,結婚又離婚。

公寓樓下的咖啡館曾是她的最愛,經常在裏面一邊喝咖啡一邊寫作。

原話是:在上海我們家隔壁,就是戰時天津新搬來的起士林咖啡館,每天黎明制麵包,拉起嗅覺的警報,一股噴香的浩然之氣破空而來,有長風萬里之勢。

一般有錢人選住處都是以靜為主,但張老師卻喜歡周圍有很多聲音的,街上人聲,鄰居喧譁,她都不覺得是吵,反而認為很親切,連晚上睡覺都得聽見電車響才睡得着。

這也是她和其他同時代的作家有區別的地方,別人都習慣於鄉村敘事,像周樹人老師的社戲、閏土和猹多有趣啊,仿佛田園和鄉村生活才是詩意的。

但城裏人張老師就偏不,她躲在公寓的陽台上,獨自看月亮,欣賞雨夜的霓虹燈,或者從慢悠悠行駛的雙層巴士上,突然伸出手來摘路旁樹巔的綠葉……

我記得那時期的上海富家女多是自己開車上學的,比如顧維鈞後來的校花老婆嚴幼韻,張爸爸在「坐吃」還沒「山空」之前,會經常換車。

張愛玲去看電影都有小汽車接送,小戶人家出行的艱難,她似乎從未體驗過,坐車她還有個奇怪愛好,喜歡聞汽油味道,要坐在司機旁邊,說汽車發動後,那個「布布布」放氣聲,讓她很開心。

後來私家車沒了,至少也是坐黃包車。去醫院去打針天天乘黃包車,連三個月還不認識那條路。其實不是她的愚笨,而是根本用不着她去認路。

——這也是我們張大作家又格格不入的地方,別人都是歌頌黃包車夫,就她坐了幾個月也沒感覺,不認路就是不認路。

從家裏逃出來之後,她開始坐都市電車了,這對一個生活閱歷並不豐富的作家來講,是認識社會的很好的窗口,她的蠻多素材都取材於電車上。

比如有次聽到兩個洋裝女人聊家長里短,感嘆她們:「一輩子講的是男人,念的是男人,怨的是男人,永遠永遠。」

她還在散文里寫過從電車上下來看到的風景,說上街去買菜,碰巧遇到封鎖,被就地隔離在離家幾丈遠的地方。

有個女傭企圖衝過防線,一面掙扎着,一面叫道:「不早了呀!放我回去燒飯罷!」眾人哈哈大笑。

坐在街沿上的販米的廣東婦人,向她的兒子說道:「看醫生是可以的;燒飯是不可以的。」這番對話,很靈活的刻畫出戰爭的背景下,小老百姓的無奈。

關於電車,她還寫過一篇小說叫《封鎖》,說是戰時的香港,因為空襲電力中斷,有輛電車停在那走不了了。

車上一個三十多歲的已婚男子呂忠禎,跟一個大學女助教吳翠遠,原本素不相識,卻因為這個特殊的環境聊上了。

兩個人從封鎖說起,說到家庭的不幸,說到對對方的好感。這倆人一個不是帥哥,另一個也不是美女,就是平凡素人,在這個封閉環境裏面動了點真情。

正當女主沉浸在一片溫柔愛鄉的時候,封鎖解除了,電車開始走了,男主又回到了他原來的座位上。

女主馬上明白了前面發生的一切等於沒發生,情話白講了,真情也白流露了,相當於是打了個盹,做了場春夢,他們又變成了原來的形象,當老師的還是老師,當小市民的還是小市民。

——寫到這裏,我忍不住想,如果小說背景從香港改成上海,把電車改成方艙,把名字《封鎖》改成《隔離》,就問你,同樣的場景有木有可能再發生一遍?

再或者,膽子大一點,有沒有可能在2022年,來個魔都版的《傾城之戀》,或是《白玫瑰與紅玫瑰》之姊妹版——《小陰人與小陽人》了呢?

畢竟張老師寫過:「年紀輕,長得好看的時候,無論到社會上做什麼事,碰到的總是男人。可是到後來,除了男人之外總還有別的……」

別的是什麼呢?當然是愛啊,女要謀生,也要謀愛呀。

下

前文講了張愛玲老師筆下的小資生活,今天聊點別的,比如她的金錢觀。

按理說她名門之後,祖父張P綸乃清末名臣,祖母還是李H章的大女兒,嫁妝豐厚的很,傳到他父親手裏還有幾十處房產,和大筆的銀錢古董。

至少一家人衣食無憂應該沒問題的,她也完全有資本做個富家小姐,但是張爸爸除了在家裏背背古詩文,人生最大樂趣就是吃喝嫖賭抽大煙,後來娶的老婆也是個煙鬼。

家裏兩個人抽是筆很大的開支,財產就在父母親的煙霧繚繞中慢慢變少了。母親麼雖說是富家女,但不事生產,還經常出國,又不會理財,手頭也不寬裕。

連女兒在家裏過不下去了來投奔她,都要提醒,跟着你父親是有錢花的,但跟着我,只能過沒什麼錢的生活。

這對二世祖爹媽,給張老師留下的最大陰影是要錢,比依萍大雨天去找她爸要錢還要大。

張爸爸和後媽生活奢靡,卻捨不得拿錢出來給她繳鋼琴費,每次去都要在煙榻前站上半天,看着倆人沉浸在煙霧繚繞的世界裏,對她熟視無睹。

這對於一個自尊心很強的女生來說,無疑是很大的傷害。

張中學畢業後想出國留學,父親極力反對,拒絕提供支持,母親願意幫她出英文補習的錢,但每次給之前都要發脾氣,惡語相加。

這讓小張同學十分痛苦,因為陸依萍只要忍受她爹一遍,而她得忍爹媽分別各一遍。

張在上海念的是聖瑪利亞女中,富家子弟雲集,她只能被迫穿上後媽從娘家帶來的舊衣服,款式老舊,顏色灰暗,這讓一個愛美的少女學霸,在同學面前特別自卑。

好不容易能去香港念書了,她又發現自己是班裏最窮的。

她跟姑姑講「其實我在香港時候也不至於窘到那樣,都是我那班同學太闊的緣故。」當時能讀港大的,多是有錢人子女,或是華僑富商,或是京滬名媛。

她的同學裏有汪精衛的侄女,還有橡膠大王們的子女。只有她住着最簡陋的學生宿舍,一個小小的單間,半截百也門,連電燈都沒有,需要自己置辦。

雖然沒到三餐不繼的地步,但在一群出手闊綽的同學中間,她真的是異類了。沒錢買自來水筆,上課時全班只有她一人用蘸水筆,要隨身帶着墨水,非常醒目。

她也從來不參加任何社交活動,為了省錢,她連跳舞都沒學,因為要額外置辦舞蹈服裝,而她捨不得。

這種「爹媽不疼、後母虐待、錢還花的快」的窘迫,換做陸依萍就義無反顧的去大上海做歌女了。

但是我們張老師不一樣,十幾歲的她很清醒的意識到,要改變自己的命運,要脫離不靠譜的原生家庭,只有好好讀書,這才是她唯一的出路。

讀書寫稿、經濟獨立,才不用再依附,那可是上個世紀的30年代,一百年後的現在,小姑娘們才有這種大女主覺悟。

在港大求學期間,張愛玲的英文極其好,可以背下彌爾頓的整本《失樂園》,這當然不是天生就會的,不下苦功不可能的。

當年她在上海參加倫敦大學遠東區入學考試,得的是第一名,二戰爆發沒辦法才轉到港大。

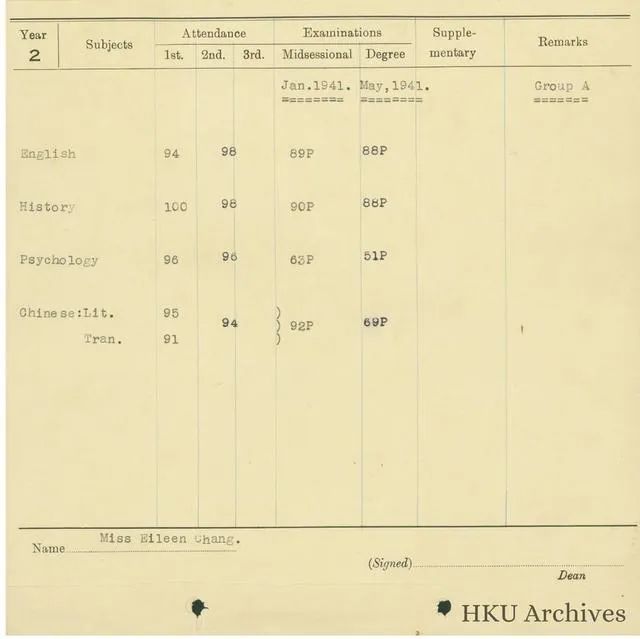

在那裏讀的2年半,她把所有時間都泡在了圖書館,每門功課都是第一,連歷史都是滿分成績,第二年就拿了港大兩個獎學金。

#張愛玲港大成績單#

一位教授感嘆,教書十幾年,從未有人考過這麼高的分數,因為她的出眾,學費膳食費全免,畢業後還可以免費保送到牛津大學繼續深造。

她是真的一心想要好成績,想拿到豐厚獎學金,這樣手頭就能寬裕些,也多少能掙回點臉面。

她在《童言無忌》裏也寫到了用錢時候的糾結,說朝思暮想計劃着買件衣裳,臨到買時還得再三考慮下,如果錢很多的話了,就用不着考慮了。

完全沒有錢的話,也不想了,就是有點錢但又不多,買得起但又得發發狠,這個過程最磨人了,喜悅中帶着一絲痛苦,屬於拘拘束束的小資產階級。

——快說,這像不像你每次剁手前的樣子?

正是這種矛盾和尷尬,讓她在後來的一系列以香港為背景的小說里寫滿了紙醉金迷,不光寫,她還喊,大剌剌地說:「我喜歡錢,因為我沒吃過錢的苦……不知道它的壞處,只知道它的好處。」

按照常人的想法,爸媽苛待你,長大了你有錢了,不應該對同病相憐的弟弟好點麼,我們張老師並沒有。

上個世紀90年代,她唯一的弟弟張子靜終於和她聯繫上了,他在信里說,他準備結婚,但沒錢買房子,張姐姐回覆:「我沒能力幫你的忙,真覺得慚愧」,又說「其實我也勉強夠用」。

但在她去世前一年,她的存款和資產加起來有三十多萬美元,後來大部分都留給的她的朋友宋淇夫婦。

張子靜最後是在繼母留給他的十四平小房子裏度過最後時光的,姐姐去世時所留下的遺囑中,沒有一毛錢留給這位弟弟,甚至連他的名字都沒提過。

#張愛玲與弟弟張子靜#

張老師的香港生活因日本人入侵、港大被徵用而終結,她回到了上海,開啟了打印機模式的寫稿生涯。

時間一晃到了1952年,上海第一屆文藝代表大會,有五百多人出席。在文化局長夏衍力保下,張老師也去參會了。

她盛裝打扮一番,入場後才發現,不論男男女女,都穿着灰藍中山裝,只有自己穿旗袍,外面還罩了網眼白絨線衫。

這時丁玲老師雄赳赳氣昂昂的走過來,悄聲的指責她為何如此大膽,不和大家統一。

接着也是在夏局長的安排下,她跟着代表團到蘇北農村參加土改工作,一待就是兩個月,這是她和新中國距離最近的一個時期,也是她和自己距離最遠的一個時期。

所聞所見使她非常苦惱,她下不去手寫英雄,想想也是,你讓一個大地主階級去歌頌土改,確實有點難為情。

這時候有朋友問她:「無產階級的故事你會寫麼?」她說:「不會。一般時代『紀念碑』式的作品,我都寫不來的,也不打算去嘗試。」

回來了之後,和弟弟最後一次見面,弟弟問她對未來有什麼打算。沉默良久之後,張老師說打算走,因為「人民裝那樣呆板衣服,我是不會穿的。」

張老師還有一句原話是:連人的思想都要統一,這個環境就沒了文化和藝術的生存之地了。

#統一的文化和藝術#

張老師認為她的文字從不涉及政治,事實上她也確實沒有這方面的覺悟,如果有,她就不會跟胡L成結婚了,也不會夸日本人管理下的上海租界治安還好點了。

但是呢沒有覺悟不代表她就不敏感,接下來的日子,她感到了「惘惘的威脅」,預感到「還有更大的破壞要來」。

於是她果斷拒絕了夏局長的挽留,以「繼續因抗戰而中止的香港大學學業」為由,準備離開大陸,前往香港。

在《對照記》裏,張描述了她申請出境的過程,當時她穿着一件素淨的花布旗袍,到街道派出所辦出國護照:

「警察一聽說要去香港,立刻沉下臉來,仿佛案情嚴重,就待調查定罪了。幸而調查得不很徹底,不知道我以寫作為生,不然也許就沒這麼容易放行了。」

「一旦批准出境,馬上和顏悅色起來,因為已經是外人了,地位僅次於國際友人。像年底送灶一樣,要灶王爺『上天言好事』,代為宣揚政府待人民的親切體貼。」

申請被批准後,張老師提着簡單的行裝離開了上海,連小說手稿都沒敢帶,只帶走一副兒時的包金小藤鐲,「淺色紋路的棕色粗藤上,鑲着蟠龍蝙蝠」。

臨走前,她預感未來難測,為避免連累姑姑,兩人相約:以後隔絕往來,不打電話、不通信。姑姑把珍藏的家族照相簿交給她保存,二人就從此決別,從此再沒見過。

1952年7月,32歲的張老師先是乘火車到廣州,再從廣州乘火車到深圳出境,過海關檢查時,她忐忑不安,緊張至極,生怕被扣下。

通行證上,她用了化名,檢查人員也許是她的讀者,記得她照片上的模樣,仔細地看了看,問她:「你就是寫小說的張愛玲?」她一驚,不知如何回答,含含糊糊地咕噥一聲「是」。

她起初是想在香港定居下來的,但最後還是離開了,她在給朋友的信里寫:「香港人宗族性很強,排外(省人)。」

這興許就是離開的主要原因吧,1955年秋天,張老師乘坐「克利夫蘭總統號」遊輪前往美國。

這艘郵輪在那幾年很火,因為新中國剛成立不久,有不少的名人正是乘坐這輛郵輪從美國返回中國,包括錢學森先生在內的24位骨幹科學家。

張老師這一離開,離開的非常徹底,再也不回來。

其實以她的出身、所受的教育和生活經歷,離開祖國是必然的,也勉強不來,後來有人講,她就是不離開,在十年動盪期,一百個張愛玲也被壓碎了。

在海外,人們常將張老師的小說和白先勇先生的相提並論,兩人都是名門之後,都喜歡寫上海,但白老師說張的文字比他的細緻、精巧,非常玲瓏,一個個字像是雕過一樣。

但是呢,「近現代中國很長一段時間裏,是泛政治化的社會,很排斥日常生活。熱愛生活的人,在那裏從來都很邊緣的。」他覺得自己和張老師,都是孤獨邊緣人。

1995年的9月,張老師的骨灰,被撒在亞洲與美洲間的太平洋中,這也是那個時期很多不得不離開中國人的選擇。

比如寫《上海生死戀》的滬上名媛鄭念,她們臨終時都沒有任何親人在,死的死,散的散。

一個人來到世上,又孤獨的離開,骨灰撒進一望無際的大海,像是要將心中悲痛稀釋掉,又像是希望太平洋的小浪花,能將她們帶回曾夢牽魂繞的家鄉——上海。