在那個閉塞的年代,人們對於來自外面的稍有一點新鮮的信息,哪怕隻言片語,也抱着巨大的好奇和熱情。

「敵台」的衰落

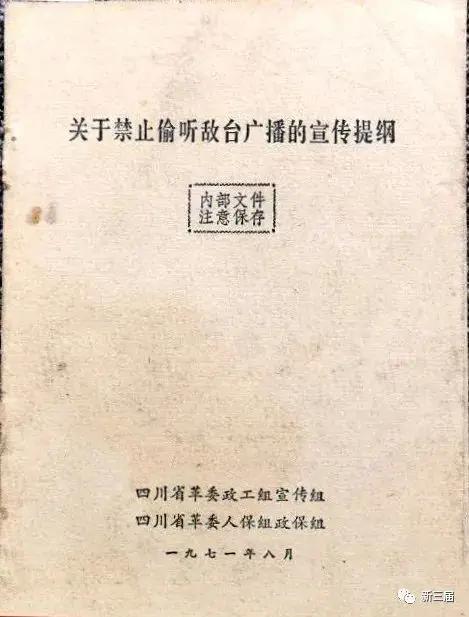

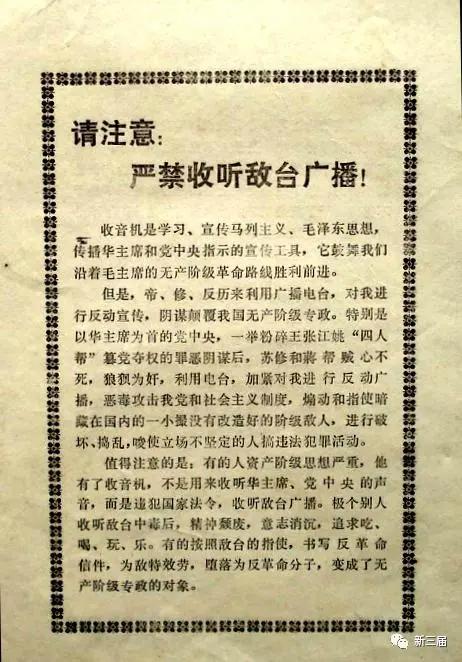

「敵台」是文革時期的一個流行語,泛指中國以外的華語或者英語等廣播電台,主要特指當時的「敵對」國家和地區的廣播電台,如「美國之音」「BBC」「自由中國之聲」(台灣)等。當時收聽這些電台只能通過短波收聽,並在夜裏進行。如果缺乏耳機這樣的設備,人們往往需要把音量調到最小,所以叫「偷聽敵台」。一旦這種行為被發現,輕則收繳收音機,被停職、隔離審查、批鬥、勒令檢討,給戴上「壞分子」帽子,重則被判刑。

國際廣播很多是冷戰時期的產物。這場沒有硝煙的戰爭打了半個多世紀。美國國際廣播電台「美國之音」、英國廣播公司BBC的對華廣播均始於1941年,當時是該國設在亞洲的對抗法西斯軸心的「宣傳武器」,二戰後一度縮小規模。但從20世紀50年代初期以來,西方國家就陸續在社會主義各國周邊地區設置幾十座廣播電台、發射台和轉播台,推行反共冷戰戰略,當時對中國廣播的規模和實力僅次於對蘇聯。為了抓住聽眾心理,這些「敵台」除意識形態宣傳外,也舉辦了吸引聽眾的文藝節目。於是,在思想禁錮、文藝刻板的文革歲月,冒着風險「偷聽敵台」,成為一部分中國人了解外部世界,滿足求知慾望,甚至是娛樂渴望的特殊途徑。

隨着冷戰時代的終結,一些擔負宣傳任務的國際廣播開始尋求轉型,回歸到相對客觀、追逐新聞的媒體本質。而在互聯網日益普及、信息逐步開放的時代進步中,電台短波已經不再是人們獲取外部信息的主要來源,「敵台」在中國的影響力每況愈下,「偷聽敵台」的現象也漸漸銷聲匿跡。

1990年代以來,「偷聽敵台」一詞已經從人們的日常口頭語言中消失。

1973年,陳京生19歲,在工廠里已經當了兩年車工。記憶中,那一年的生活平淡無奇,只出了一件大事:朝鮮的萬壽台藝術團來北京演出了,帶來了歌劇《賣花姑娘》。

那時的中國人,平日裏除了幾部樣板戲再無其他節目可看,所以對於任何一個從境外來的文藝節目都有無比高漲的熱情。朝鮮的電影和歌曲,就這樣造就出了粉絲無數。此前的一年,朝鮮電影《賣花姑娘》先進入中國大陸,陳京生記得,她認識的所有工友基本都進了影院去看,傳說是「男的要帶一條手絹,女的要帶兩條手絹」,因為這電影太「苦」,去看的人沒有不哭的。奇妙的是,大家說起來的時候都興致勃勃,似乎去電影院哭一場很是過癮。在這氣氛下,陳京生剛進影院坐定,就已經暗暗想哭了。

《賣花姑娘》的歌篇兒,在電影放映不久後很快在民間流傳。那都是喜愛音樂又會記譜的人,憑着記憶用簡譜記下來的。陳京生記得她也勤奮地轉抄了好多份,開始學唱。到今她仍能唱這些歌。

偷聽敵台人員登記表

1973年時,人家《賣花姑娘》最正宗的原班人馬來了,像陳京生這樣的文藝愛好者怎能不激動?但是她搞不到票。聽說是在人民大會堂演,但只有最有門路的人才能進得去。不過還好,中央人民廣播電台決定,整場歌劇從頭到尾全部進行現場轉播。

《賣花姑娘》演出的那天晚上,陳京生守在收音機旁,全身心傾聽着歌劇,想像着大會堂的盛景,陶醉了一晚上。那時沒有收聽率調查,她不知道北京有多少人像她一樣守着聽轉播,還有全國的聽眾呢,更不知有多少。陳京生很感激家裏這台紅燈牌帶短波的收音機,那時家裏還沒有電視,她的業餘時間的文娛生活全靠它了。

「中央台」「北京台」之外的聲音

上世紀70年代初期時,陳京生記得從收音機里可以聽到中央台三套節目,北京台兩套節目。中央台的節目,每天早上6點半的「新聞和首都報紙摘要」與晚上8點的「各地人民廣播電台聯播」,父母每天必聽,陳京生小時候,「報摘」節目就是起床哨,每早被它吵醒;「聯播」節目是熄燈號,每晚伴着它入眠。不過,當時從廣播裏面能聽到的文藝節目,又少又單調,除了樣板戲和「毛主席語錄歌」,基本聽不到別的。

其他的信息來源就是看報紙了。全中國人民都看《人民日報》,不過《人民日報》都是在辦公室看的,北京的老百姓在家就看《北京晚報》。一共四個版,全家人每人每天都能從第一版仔仔細細讀到最後一版。陳京生還記得常常跟着父親到院裏的傳達室去取訂閱的《參考消息》,那份16開的小報上,排滿密密麻麻譯成中文的外電,一點也不講究版式美觀,卻還是「內部訂閱」,不是每人都看得到的。所以即使是美國的「阿波羅」飛船登月了,10億中國人也壓根不知道。

因此,像朝鮮的萬壽台藝術團來演出這種事,陳京生無論是從報紙上還是從廣播裏,都沒法得到自己想要的東西。她那時也沒有錄音機,想再聽這些歌,只有徒勞地一遍遍地慢慢旋轉收音機調鈕,希望什麼時候能聽到廣播電台對這場節目的重播。

有一天,她打開了短波的波段。這裏的噪音更大,但也可能有些她從來沒聽過的東西,她克制不住好奇,慢慢搜索——突然,她聽到了那熟悉的《賣花姑娘》的歌聲!

這是朝鮮的廣播電台。聲音雖然時大時小,但是能夠完整聽清,關鍵是,那絕對是《賣花姑娘》的原版歌聲。這一下,陳京生一發不可收,她一有時間就在短波的各個頻率間搜索,聽過不少熟悉與不熟悉的朝鮮音樂,後來,她又搜到了「莫斯科廣播電台」。

莫斯科廣播電台的開始曲宏偉又壯麗。它播送的節目,要麼清楚得像是在北京發出的,要麼嘈雜得什麼也聽不出來。每次聽到這個台,陳京生的心都緊張得「砰砰」跳,要知道,這可是「敵台」啊。

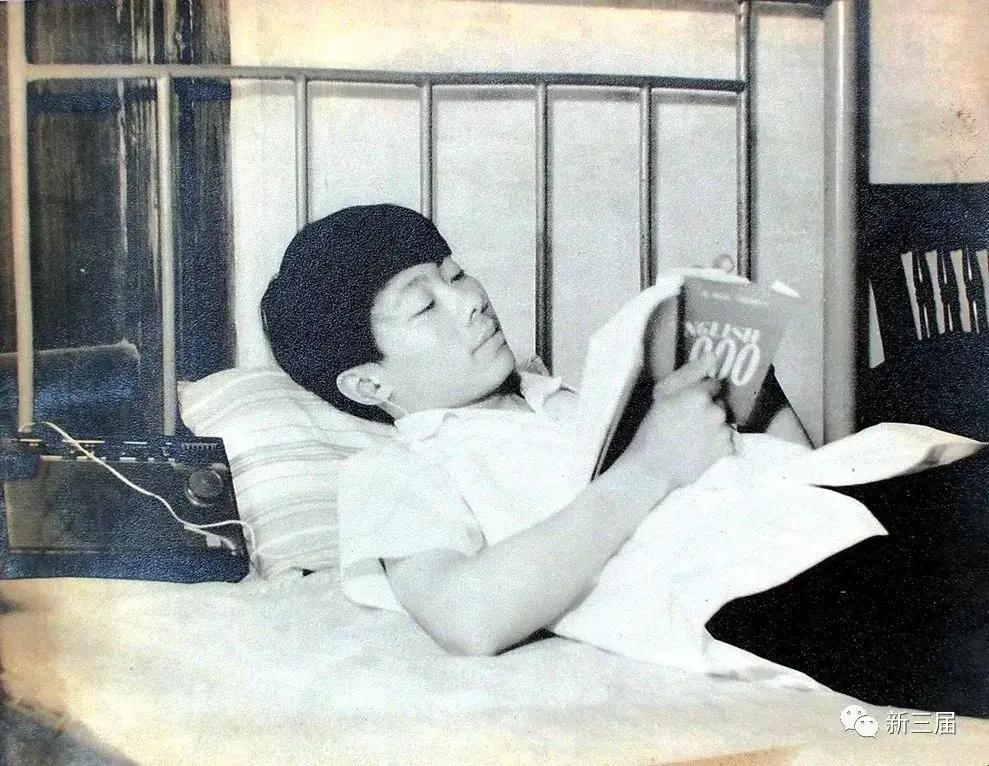

當時似乎全世界大部分國家都是中國的敵對國。友好國家只有朝鮮、越南、阿爾巴尼亞等寥寥幾個。「蘇修」同「美帝」一樣,是主要的敵人,有一度,中蘇邊境的武裝衝突到一觸即發的地步,據說人家的飛機只需7分鐘就可飛臨北京,讓人感覺「蘇修」比「美帝」更危險。如果有人知道了自己在聽「蘇修」的廣播,會意味着什麼?陳京生不敢想像,她每次收聽「敵台」,都是躲在被窩裏進行。後來的歲月中,陳京生也聽說過有人因「偷聽敵台」被捕入獄,比如貴州的李志美後來還被槍斃了。這說明她的小心不是神經過敏。

收聽英語教學廣播

陳京生後來知道了有干擾台這個東西。也就是說,對付「敵台」,我們的廣播電台有辦法:建立強大的干擾台針對對方的頻率發射巨大的噪音,把他們的節目覆蓋掉。可以想見,這事要花費巨大人力物力,但絕對政治上需要。很多年以後,陳京生去看望她的一個住在北京東郊的大學老師時,得知這位老師住在這裏是享受「輻射補貼」的,因為附近就建有一個功率強大的干擾發射台。

她明白了,為什麼「莫斯科廣播電台」的聲音一會兒那麼清楚一會兒那麼嘈雜——那是干擾台的電波在「發功」呢。陳京生倒是從來沒從廣播裏聽到過「美國之音」或英國BBC電台的聲音,後來才知道,專門有人還通過聽這兩個台學英語。當然,聽的時候,你同時得忍受巨大的噪音轟炸。

邊疆知青的樂園

陳京生一向認為,無論如何,就算文革時自己對外界孤陋寡聞,但也總比在邊疆下鄉的哥哥強,怎麼說自己也在國家的首都嘛。後來過了好多年知道,實際上恰恰相反。哥哥當年在黑龍江下鄉,正是因為身在邊疆,他可以清楚地聽到許多「敵台」——因為國家沒那麼大力量在邊疆也修建那麼多的干擾台。

2009年,由北島、李陀主編的《七十年代》一書出版,書中收錄了阿城所寫的《偷聽敵台》一文,講的是在雲南下鄉的知青怎樣聽境外廣播的事情。阿城在雲南能聽到的「敵台」,除了美國之音和莫斯科廣播電台、英國BBC,還有澳洲台、香港的宗教台、台灣台——在當年的黑龍江,「敵台」差不多也有這麼豐富。

在台灣電台播音的鄧麗君

「台灣的電台聽得很清楚,他們的政治內容也最多,最『反動』,老是報道大陸的負面消息,比如幹部怎麼霸道欺負人這樣的事情,所以對他們的干擾也比較多些。他們常常換頻率,換了頻率,頭幾天干擾台跟不上,就聽得清楚些。」哥哥說。

相對「美國之音」,由於干擾不多,日本的NHK廣播電台收聽質量則更高一些,「還有澳洲台,這個台的好處是政治性不那麼強,常常有好聽的文藝節目。」

「蘇聯的電台,除了『莫斯科廣播電台』,還能聽到那個被批判成『左傾機會主義分子』的王明手下人辦的一個電台,叫做『紅旗廣播電台』,記得裏面的播音員,是一口的北京腔。」

「你們這樣聽『敵台』,難道沒人管嗎?」陳京生覺得不可思議。

「一開始農場幹部也管,誰也不敢明目張胆地公開聽。但後來就越來越放鬆了,到了1976年以後,就再沒人管了。」哥哥說。

《春節序曲》:一曲難忘

在陳京生哥哥的記憶中,1970年的春節讓他終生難忘,那一年,他沒有回家,是在黑龍江的農場過的。

「在農場裏過年,第一個感覺是冷。絕大多數知青們都回家了,剩下的幾個人,集中到一個宿舍里睡覺,食堂一天只供應兩頓飯,火炕燒得也半溫不熱的,記得睡覺時都是戴着皮帽子睡,睡醒了一看,屋裏被子上面是一層的霜」。

「所有回不去的人,都是家裏落了難,有家難回。可是不回家,在清清冷冷的農場裏,到了這種日子,那種淒涼感簡直無法排遣。這時也沒有農活可干,於是大家白天常常賴在炕上鑽在被窩裏,心裏的盼頭,就是能在年三十晚上吃頓實實在在的餃子。年三十沒到來之前,幹些什麼?就聽廣播——具體說,在那裏偷聽『敵台』。」

「就這樣,我在被窩裏戴着耳機聽蘇聯台。那天,他們放的是李煥之的《春節序曲》。播放音樂之前,先對李煥之作一番介紹,他的簡歷,他的作品,他的成就和藝術特點,然後,《春節序曲》的音樂就傾泄而出。」

「我在北京時聽過很多次《春節序曲》,其實那曲子從小就聽得耳熟能詳,尤其是每到春節的時候都會聽到。但到了文革中,基本上這些音樂就都沒了,因為這些作曲家都是『有問題』的。而且那時的人們『革命』到什麼程度?連過年都是『舊傳統』,屬於該被打倒砸爛的一類。」

跟着VOA學習《英語900句》

「可是這一次,我完全被《春節序曲》給融化了。我從來沒覺得《春節序曲》會這樣美妙,我甚至覺得從來沒聽過這樣好聽的音樂。我不知道我的同伴們捂在被窩裏都在幹什麼,但突然覺得這樣美好的音樂應該是讓大家共享的。於是,我不顧一切地拔掉了耳機,把我的半導體收音機從被窩中拿出,高高舉起……」

「這時,你猜我看到了什麼?從不同的被窩裏,伸出了三四隻手,每隻手都舉起一個半導體收音機,它們都同時在放着《春節序曲》……」

當世界變成一個地球村

陳京生從來就沒讓父母知道自己曾經偷聽過「敵台」,省得父母瞎擔心。但是,到了上世紀80年代末的一天,她發現,父親竟然對聽「敵台」分外熱心,而且不管不顧地開足音量,在全家人的注視和巨大的噪音空隙中,幾個字幾個字地捕捉信息。後來陳京生很快就發現,當時的北京城很多地方都飄蕩着「敵台」的聲音,你走在小胡同里走到大街上,時不時會有「敵台」那熟悉的語調伴着噪音不期然地鑽入你的耳朵——當社會處於動亂之時,人們太需要得到信息了,以至於飢不擇食。

當時,陳京生的兒子還沒有出生。而他出生以後再聽家裏大人說起這些往事,覺得像是聽外星人的故事。什麼是閉塞年代,什麼是與世隔絕,他毫無感覺,這個90後的孩子出生後就生活在一個世界日趨全球化的環境中。是的,對於現在的年輕人,開放的觀念與生俱來,有了互聯網,「敵台」的誘惑就慢慢消失了。如今,你只需要一點互聯網知識和一些英語水平——這個,在今天也不難了。