到了1949年中共僭政之後,宋慶齡總算是安頓下來、終於可以在陽光下生活了;不但安頓和在陽光下生活,一起得到的還有顯爵殊榮。但是這種安頓、這種在陽光下生活、這種顯爵殊榮,是他人賜予的,是有條件、有代價的。條件就是必須聽他人擺佈、任他人支配、由他人安排、幫他人粉飾、為他人代言,代價就是不能有自主的行為、自由的言論、自覺的思想。

面對這種無法選擇的生命狀態,宋慶齡心裏是怎麼想的、怎麼感覺的?她是欣然受之、心滿意足,還是心懷不甘、意有難平?沒有人知道:因為她從未和任何人表達過自己真實的內心——如果她有的話。當然,她經常寫不希望被人看懂的英文日記,但這些日記已經大部分被她自己燒毀、小部分被廖承志私自隱匿的不見天日,而宋慶齡的心靈秘密也隨之被掩埋和湮滅,永遠不會有人知曉——她一生真的是做到了沒有任何「自主的行為、自由的言論、自覺的思想」啊。

然而,在中共這個高速運轉的絞肉機里,宋慶齡這種安頓也是提心掉膽、戰戰兢兢、朝不保夕的。1949年以後,驚心動魄、血腥殘酷的政治運動從來沒有停止過:思想改造運動、鎮反、三反五反、批胡適、胡風反革命集團案、大肅托、生產資料社會主義改造、肅清暗藏的反革命份子運動、反右、人民公社和大躍進、拔白旗插紅旗、整風整社、四清等等等等。在這些對她的生活經驗和靈魂意識來說都是完全陌生的政治運動前,在她那些言不由衷的表態之外,她內心深處真正的感受是什麼?有沒有困惑、衝突、掙扎?她會不會終於發現:這一切根本不符合她崇拜信仰的偉大丈夫的理想,更確切的說,是完全違背了孫中山的三民主義——當然,共產黨對此也毫不避諱——?進一步的,此時的宋慶齡有沒有意識到:在她1931年欣然接受被發展成共產國際成員和在中國秘密線人的時候,自己其實就已經像她譴責蔣介石的那樣「徹底背叛孫中山的思想和三民主義」了?

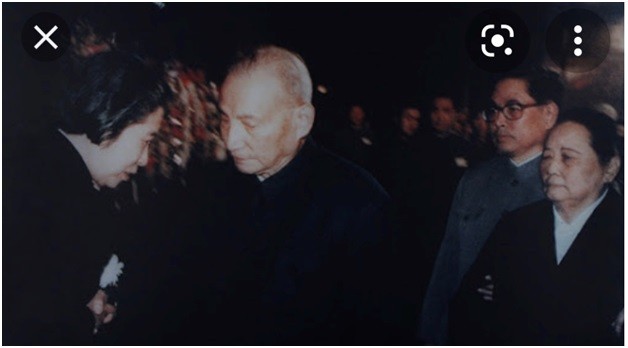

這樣一遍遍預演和醞釀,終於迎來了文化大革命。據說在文革中,宋慶齡的忍耐已經超過極限,在忍無可忍之下,甚至要盡棄付出半生幸福得到的一切前功,遠走美國;毛澤東聽說後,絕然地說:實在想走就走,我們不勉強任何人!這個傳說讓我幾乎相信的原因,不是宋慶齡的內心世界,而是活靈活現地傳神出的毛澤東的脾氣、怒氣、悍氣、霸氣和匪氣。上面的傳說當然無法證明,但就連官方的正式記錄都說:在文化大革命中,宋慶齡的身心受到了巨大的折磨和摧殘。文革期間,宋慶齡至少兩次支開身邊工作人員,獨自一人親手燒毀了一大部分信件和資料;在晚年,宋慶齡幾次提到:「我的手提包、鞋子和衣料都沒有了,文化大革命迫使我燒掉了所有的東西,我把它們都送進火爐了……」一個在位的國家副元首不得不偷偷銷毀個人檔案和記錄着人生的私人信件,一個風韻高貴的女人要被迫燒掉自己所有的包包、鞋子和衣料,這種侮辱、這種欺凌,她心中的壓抑和憤怒是可想而知的。但是,幾十年的投名附逆和作繭自縛今天終於有了報應,她已經沒有了選擇,只能任人宰割、俎下魚肉,同時還必須強打精神,在共產黨窮凶極惡、惡貫滿盈的1966年去參加紀念孫中山100年誕辰大會,向海內外為共產黨的倒行逆施背書作保。在長達三十年的那些日子裏,在劉少奇如日中天的時候,在打倒劉少奇的時候,在林彪被封為接班人的時候,在挫骨揚灰林彪的時候,在四人幫歡呼雀躍的時候,在慶祝粉碎四人幫的時候,在陳毅、謝富治、周恩來、朱德、毛澤東追悼會的時候,在批倒批臭鄧小平的時候,在擁護鄧小平恢復職務的時候,在為劉少奇平反昭雪的時候,我們永遠能看到一個身材矮小、極端臃腫、身穿黑服、面無表情、頭髮梳成一個纘的老婦人坐在或者由一個女工作人員攙扶着站在台上,極為特別和醒目——她已經地地道道成為了一個被呼來喚去、點綴粉飾的木雕泥偶和工具擺設。

1972年1月10日宋慶齡參加陳毅追悼會。

1972年3月29日宋慶齡參加謝富治追悼會。

1976年1月宋慶齡參加周恩來追悼會。

1976年9月宋慶齡參加毛澤東追悼會。

1976年9月宋慶齡參加毛澤東追悼會。

1980年5月17日宋慶齡參加劉少奇追悼會。

除了這些我們多少能夠知道和想見的困惑、衝突、掙扎、壓抑與憤怒,還有更多我們根本無從想像到的難言之隱。在我小時候那個訂一瓶牛奶要醫院證明的年代,媽媽有一次對我說:世界上還有用牛奶洗澡的事情,「聽說宋慶齡就這樣,也就她有這個條件了」。現在想起來,那會兒我們真的是不懂中共的黨情呀。從上面引用的《中國新聞周刊》的文章里才知道,原來宋慶齡困窘的到了「不得已」費心吃力地翻找出可以而且必然在她身後成為文物的多年來的舊物一一變賣的境地。她的養女隋永清對媒體的敘述,也旁證了上文中說的狀況:「每次宴客宋慶齡都會精心妝扮,薄薄施一層粉,用浸濕的美術筆蘸着宣紙或者報紙燒成的灰,畫一畫眉毛」(3)——堂堂一個中國超級貴婦,畫眉居然要用紙灰!《宋慶齡年譜長編》作者尚明軒對《中國新聞周刊》說:「宋慶齡確實公私分明,那些達官顯貴是比不了的」,宋慶齡貼身保姆之一顧金鳳對《中國新聞周刊》說,「我說了其實你們也不信,她真的艱苦樸素」。不過,宋慶齡的公私分明和艱苦樸素,並非主動而是無奈。國家是人家的,不是她的;主人們一直都是供給制、要什麼張口即來,人家從來不需要工資、不需要花錢,林彪不就是根本不認識人民幣嗎?她卻需要「每月開支」,還有「每月開支不夠」、「經濟困難」、「等用款子」。宋慶齡顯然非常清楚自己的位置,她只不過是主人家裏一個寓居客罷了。主人供養着她,但這一切屬於恩賜,不是理所應當、不能隨手取要,可以予給予奪、需要仰人鼻息。加上宋慶齡畢竟是受過西方教育的大家閨秀,有教養、有尊嚴、有傲氣,不像共產黨那些以家為國、以國為家的不要臉的土包子們,所以她只能捉襟見肘、有苦自吞。

從1977年宋慶齡的警衛秘書杜述周將宋慶齡的困境報告上級、為她申請補助一萬元到1979年一人之下萬人之上的葉劍英給上海市委第一書記彭沖寫信讓其給宋慶齡撥付五萬元(4)——要知道兩年前葉劍英的八十壽辰花了國家不知多少個五萬——這些小家子氣的行為來看,共產黨不但沒有把宋慶齡視為1931年就加入了自己老子黨的有交椅資格坐地分贓、威福共享的頭領和功臣,也沒有把她看成對自己有德澤需要報答的恩公,甚至沒有把她當作為自己做着粉飾太平和統戰工作、需要互惠互利付報酬的交換對象;共產黨對待宋慶齡,更像是新朝為了顯示自己氣量宏大、天下歸心而將其封爵為安樂公、海昏候、違命侯的一個前朝廢帝,最多是一個寄生在新政權里的遺老——民主人士。

前面引用的文章里有一個有趣又傷感的細節:宋慶齡好容易找出來要拿去變賣的珍藏已久的翡翠,經鑑定全是玻璃上面塗了顏色的贗品。誰敢、又為什麼送給宋慶齡假貨?一個贗品假貨,就把宋慶齡盛名和顯赫之下真實的地位與身份暴露無遺了。

愛潑斯坦在《宋慶齡——二十世紀的偉大女性》一書里提到的「滋長出一種自以為高人一等並且應當享有特權的意識」、宋慶齡的朋友曾責怪她沒有教育好而她也因此深感苦惱的那個養女隋永清,我很久以前就知聞:那是在上世紀七十年代末《參考消息》一篇外國駐華記者的報道里。記者在描述改革開放後中共最時尚前衛女性的面貌時,舉了在宋慶齡「王府」里見到的她養女的例子:一個穿着長筒皮靴、高領大紅毛衣、長髮披肩的女孩,剛從加拿大回來。那種生活在另一個世界裏的飛揚跋扈、趾高氣昂、遙不可及的囂張形象,給我極深印象並至今難忘。今天想來,那是一種「商女不知亡國恨」的飛揚跋扈,一種「少年不知愁滋味」的趾高氣昂——她看上去位高權重、榮華富貴的養母和蔭庇的真實處境、苦楚、難言,只有她自己在品味與承受。

宋慶齡和養女隋永清在北京飯店。

晚年的宋慶齡,除了經濟上的拮据和窘迫,還有多種病痛的折磨。她的身份和地位,沒有也不可能有一個龐大秘書班子和整整一個研究機構為她整理資料、文件,只有忍受着背痛和腳腫親歷親為。然而,就是在晚年的病痛中,她卻連休息都無法自主,因為她的恩主需要她站台和幫襯。

她給好友、曾長期支持「保衛中國同盟」的楊孟東寫信,萬般無奈地嘆息說:「這段時間,我不但沒有休息,反而成天的緊張。安排我的福利活動,同別人討論我們的工作,這些使我累極。我真希望……去海南度假,在海灘上放鬆一下」——不在她那個角色中,任何人都無法理解,去海南沙灘休息竟是她難以企及的奢望。她最後一次回上海本想靜養三個月,但很快就被要求儘速回京去會見外國人,她無法拒絕、也沒有能力拒絕。在生命最後的日子裏,她根本無法左右自己的生活:白血病、皮膚病纏身,「全身蕁麻疹發作,眼睛都腫了」甚至無法陪客人到花園散步的宋慶齡,仍然被召喚去參加無止無休的會見和活動,直至1981年5月14日晚9點半她突然高熱寒戰、體溫達到40.2度……

上世紀八十年代初的宋慶齡,已經是一個年近九十的老人。彼時彼刻,她一定倍感孤獨和淒涼。老年人最渴望的是熱鬧和親情,可是,不僅在周圍、而且在整個大陸她都沒有一個親人。北京固然不是她的家,上海又真的是她的家嗎?沒有一個親人的住所能叫家嗎?宋慶齡曾有規定,除了陪伴她五十三年的保姆李燕娥外,任何人不准進入她的臥室。

1981年2月,這唯一一個「勝過親人」的保姆也走了,剩下的宋慶齡再沒有一個可以交心、可以說真話的人——這種一個普普通通的人都隨手可得的權力,對宋慶齡卻是遙不可及。僭政後的共產黨給了她衣食住行和高名隆譽,也逼迫她燒掉了所有的人生記錄,強迫她犧牲了思想、情感、人性,迫使她不但生前神秘隱蔽、身後也給世界留下一團迷霧。她被共產黨宣佈入黨、緊急加封名譽國家主席,一概是身不由己、捉弄由人。沒有愛情、沒有親情、沒有家庭、沒有個人生活,這些浮雲虛名、城頭變幻又有什麼價值、什麼意義?最後,在她生命臨終的時刻,竟然像那個惡貫滿盈、天譴報應的毛澤東一樣,孤獨到身邊沒有一個親人在場——在宋慶齡迴光返照的一刻,她是否終於體會到了六十三年前父親宋嘉樹辭世時的心碎?

1978年底,自知不會再有更多機會來上海的宋慶齡,除了變賣收藏以貼用度,就是開始處理自己的身後事。宋慶齡親自翻找整理出多年來的重要資料和私人信函,除小部分外,其餘全部銷毀。因為這些信件有關許多人許多事,她不許任何人插手,只讓保姆鍾興寶和顧金鳳協助搬運。這些書信資料中到底都涉及了什麼人的什麼事,是何等緣故促使宋慶齡把在文化大革命中都堅持保存下來的信件資料一定要在自己死前徹底銷毀?這一切永遠不會有人知道了。

從《中國新聞周刊》的文章我們知道,「宋慶齡一生謹慎,她一直保持着做地下工作的習慣」:寫給朋友的信末尾會註明「看後銷毀」;宋慶齡屋裏的窗簾總是低垂着的,她的住所,只住了幾個單身女性,有事情也多通過寫字條聯繫。尚明軒在《宋慶齡的後半生》裏記述:「秘書張鈺就在她的對門,兩人的房間只隔着樓道,但是她要張鈺做什麼,都是用英文寫字條說明,張鈺也用字條回復,兩人的字條相互插到對方的門縫裏。張鈺說,夫人寫給她的字條都要交回去,再由夫人親手燒掉。」

在蔣介石當政的年代,宋慶齡作為外國敵對勢力在中國的秘密特工、情報員和線人,乾的是裏通外國、顛覆政府、助匪資敵的非法勾當,她的謹慎和小心是必須的。然而,1949年之後,她「終身追求的偉大理想」已經實現、她「半生奮鬥的偉大事業」已經完成,她毀家襄贊、她付出青春健康自由快樂的代價甘效犬馬的團伙已經竊據大位,她已經成為少數人之下億萬人之上的人上人,她已經變成周恩來口中的「國之瑰寶」,卻還在地下工作、還在接頭暗號、還在情報傳遞、還在避人耳目、還在不留證據、還在像老鼠一樣生活、還在過着人鬼殊途的兩面人日子——而且做的要甚於過去——,可想而知她身處的這個國家、這個政權是多麼的陰森可怕!實事求是說,像「寫給朋友的信末尾會註明『看後銷毀』」、「秘書張鈺就在她的對門,兩人的房間只隔着樓道,但是她要張鈺做什麼,都是用英文寫字條說明,張鈺也用字條回復,兩人的字條相互插到對方的門縫裏」、寫給秘書的字條都要收回去由她親手燒掉,等等,宋慶齡是做的過分了;但惟其如此,正說明在她潛意識中,對身處的這個國家、這個政權是多麼的不安、擔憂、害怕和恐懼。宋慶齡終其一生,不管是在敵人的環伺中還是在友人的圍繞下,始終人不人鬼不鬼的生存着,說她是「二十世紀最孤獨的女性」,還有任何懸念嗎?

做為「二十世紀最孤獨的一個女性」的宋慶齡,她的人生悲劇無疑是不幸的時代造成的。然而,宋慶齡自身在大是大非前的迷誤也難逃其咎。也是據說,宋慶齡在三反五反、大躍進、文革時多次寫信給毛澤東,以至毛澤東讓周恩來和李先念帶給她和前面提到過的如出一轍的話:「不想留下來,不想看到今天的變化,可以到海峽對面去,可以去香港、去國外,我不挽留」。這些事、這些話仍然無法證實,但是,她給好友、曾長期支持「保衛中國同盟」的楊孟東寫着「目前幹部任用體制及教育制度忽視個人選擇,這是違背馬克思主義思想的!因為任何一種集體的利益,必須允許個人有某種個人的自由和選擇。……除非我們改善目前的幹部委派制度和教育制度,我敢肯定,我們為現代化所作的努力將告失敗!」的信是真的,文革結束後她給中共中央寫的一封憤怒歷數中共建政以來特別是文革中種種錯誤的信是真的,她堅持說自己不配和孫中山共葬也是真的。可惜,宋慶齡一生中真知灼見、獨立思考和靈光一現的時刻太少了!

宋慶齡死後所享哀榮與風光,要遠遠勝過她生前所受榮寵和恩遇:加爵、追贈、賜諡、國葬、勳章、立碑、銘文——共產黨永遠幹這種事,生時敲骨吸髓、抽筋扒皮,死後平反昭雪、不吝阿諛。可對宋慶齡來說,這一切能補償她一生的戰戰兢兢、有朝無夕、不見陽光、孤苦伶仃、銷書信、焚檔案、燒紙條嗎?共產黨在總結、評價宋慶齡的一生時讚美說:「她留下的遺產是世界寶貴的財富,將永載史冊、垂範世人」,但是,宋慶齡究竟留給後人、留給世界、留給歷史什麼了呢?她留下來的全是黨國統一配給的公物,她個人私有的一切早就焚之一炬。要說精神遺產,那就是她讓後人們再一次深切地發出那句永恆的嘆息:「卿本佳人,奈何從賊?」