國際孤獨等級表第九級:一個人搬家;第十級:一個人做手術。我就是在兩個星期之內以一己之力沖頂了這個等級表的最高兩個級別!

一、手術全程免費,除了人啥也不用帶

2019年,魁省。農曆大年初二一大早5:30,被鬧鐘鈴聲叫醒。我一咕嚕翻身坐起,軍人一般嚴謹有序地按照事先寫好的程序一樣樣認真準備:不能吃東西了,先喝一杯沒有果粒的果汁,再趕緊用領回來的消毒液洗淨全身,包括頭髮,然後不許塗抹任何護膚品,無論臉上身上,任其緊繃難受。把事先寫好的遺囑放在床頭的抽屜里,沒有公證,只能手寫,筆跡也算是證據吧。再檢查一遍火啊電啊窗啊,再深情地打量一回這個自己一手一腳大風雪裏剛搬進來不到兩星期的新家,便叫了的士,拎起行李箱,一頭鑽進凜冽漆黑的隆冬夜色里,奔赴刑場般,前往醫院。

頭一天晚上,我已經把孩子送去好友家了,這幾天做手術住院期間,好友幫忙接送孩子上下學,吃住在她家。在這異國他鄉,孤獨無依,凡事靠朋友。朋友專門請了一天假守在醫院:兒子太小才12歲,不能替媽媽做主,我已經提前書面告知院方,授權朋友作為家屬,手術中間如有任何突發意外事情發生,她有權簽字做決定。

網上圖片

清早的醫院裏,已經開始有病人陸續到來,即將赴今天的第一輪早班手術。只見他們都是一群群結伴而來,護士叫我們除去全身所有,進去沖涼房用藥水再從頭到尾沐浴消毒一次時,他們都是七手八腳地幫忙拿衣服的拿衣服,看包的看包。我一個人既然沒有幫手,也不管了,索性把身上的東西都扒下來,一股腦堆在凳子上,愛咋地咋地吧。

不過也沒啥好擔心的,術前發的手冊里已經明白告知:不許帶任何飾品,不許帶現金信用卡,就單純地帶個人來就行了。作為加拿大永久居民和公民,我們每個人都享有免費醫療的權利,看病做手術全部免費。我這個手術,從看門診開始到護士站接受術前培訓,再到領取術前消毒藥水、手術整個過程、術後留院數日,全部包吃包住包看護。

來之前,我就已經把輜重、遺囑全都留在家裏了,除了腦子裏一堆放不下的牽掛。

二、「都說加拿大看病慢,我這個手術倒是安排得挺快」

我這個手術,按照我的醫生事前給我描述的,是關於腦袋的:「手術過程大約5小時左右吧,小手術,不要擔心。」她說你到時候會坐着,我們用一個鐵撐子把你的頭撐住,我把你後面的頭髮剃光,然後沿着後腦勺豎着切開一條口子,打開腦袋,從脊椎骨的最上端取出一塊骨頭,再縫回去,就這麼簡單……我的醫生看着比我還年輕,金頭髮金眉毛,笑意盈盈地,風輕雲淡閒散抒情地就把一場血腥的「開瓢」手術交代完了。留下我兀自心中千軍萬馬奔騰而過!

都說加拿大看病慢。兒子小時候感冒發燒到40度,無論初為人母的我多麼焦急擔心,我們也常是在兒童醫院的急診室一等就七八個小時,好不容易看上了,無非就是被勸回家,用冷水洗澡物理降溫,頂多讓吃泰利諾,也不給開抗生素也不給打針。兒子長到十幾歲,唯一的一次打點滴經歷,還是回國探親時才有資格「享用」的!也聽說過一些病患者,排隊等上幾個月甚至跨年的,才能看上病做上手術。

我這次倒是順利,醫生看過我的核磁共振,說你得做手術。我說能不做嗎?我一個人帶孩子如果有個三長兩短的孩子在異國他鄉的沒人管啦!她說你得做手術。就這一兩個月內,你趕緊自己定一下時間吧。

我這也不是急症,是多年的頑疾啦:胳膊手指麻脹,怕冷,疼痛,現在才找出原因,是腦積液充滿了脊椎,壓迫了神經。天生長成這樣也沒辦法,只能採取迂迴之術,打開後腦勺取出一塊骨頭以擴充空間讓腦積液流通順暢不再堵塞。一輩子都這樣了,看來也不是什麼緊急狀況,不過卻很幸運地在確診後馬上被安排了手術。

三、一張張「案板」上堆砌着百多把不鏽鋼刀具

第一道程序中護士核對了我的醫療卡、確認了我的姓名,就叫我放下行李箱去用消毒水沖洗,然後披上醫院的住院服,躺到了移動病床上,直接被推去了手術室。

我躺在病床上,任由護工推着我穿過走廊,經過一扇又一扇大門,天花板飛快地在眼前刷刷閃過,嗖嗖冷風從身邊掠過,也許是緊張,加上寒氣,我有點顫抖,緊咬雙唇,雙手緊緊抓牢床單。我就在想,人類社會秩序的形成,人們之間相互的合作得以實現,必須要基於彼此心照不宣的默契和信任。此時的我就如別人刀俎上的魚肉,沒有任何自主能力,任由一個陌生人把我推向未知的角落。

護工用門卡把最後一扇沉重的鐵門刷開,就是這了!我被允許坐起來,接受門口一張笑臉的問候。她自我介紹說是麻醉師助理,輕鬆地詢問我的姓名、我的心情,體貼地說着暖心的話。又來一位亞裔面孔,用普通話問我是不是說中文。她說她是主刀醫生的首席護士助理,由她來給醫生遞刀啊鉗子啊手術器械。

我順着她手指的方向望去,此時那幾張桌子在我眼裏就像一張張「案板」,密密麻麻堆砌着百多把冷森森、明晃晃的不鏽鋼刀具,我腦袋裏飛快地閃過一幅幅冷酷血腥的畫面:等一會他們幾個人就要合謀,一起用這些刀叉來「分解」昏迷不醒、沒有意識的我!

網上圖片

我被推到手術室的正中央,被醫生護士們圍繞着。我的主治醫生先跟我打招呼,雖然我們在門診見過幾次面了,她還是例行公事般先自我介紹:我是你今天的主刀醫生,今天的手術將是怎樣怎樣。然後我的麻醉師威風凜凜般出現了,他坐在我的病床前,所有醫護人員圍繞着他站立。他把醫生護士麻醉助理一個個點名確認,問他們各自職責;大家回答完畢,他笑盈盈地轉向我說,「我會給你打一針麻藥,幾秒鐘後你就會馬上睡去,等醫生給你做完手術,我會再給你打針把你喚醒。你準備好了嗎?」

我微笑着點頭。也真奇怪,之前那些「人為刀俎我為魚肉」的惶恐與無助,在這些笑意盈盈的面孔之前,竟然完全消失了,我覺得把自己交給他們,真是一百個放心似的,心裏沒有任何恐懼與不安,只有滿滿的安全感實實在在地充盈着。

正如麻醉師所說,他針頭輕輕扎進我的胳膊,我感覺眼前一層霧氣倏地漫過,就這樣一點點感受,然後,然後就啥也不知道了!所以手術中的過程我是完全沒有辦法寫了。我至今不知道,他們到底是怎麼給我「開的瓢」。

網上圖片

等我從被麻醉後的世界走了一圈回來後,先是聽覺在甦醒,感覺耳邊有窸窸窣窣的聲音在環繞;然後眼睛就睜開了,一眼看到我的醫生,正滿眼含笑地在俯看着我。

如今,一年過去了,那張善良的笑臉仍然如此清晰,回想起來的時候,還略有一點點激動(嗯,很久沒有問候她了,給她寫封信吧!)我張了張口,發現舌頭不好使,努力了一小會,終於發送出一些別彆扭扭不清晰的聲音:我的朋友呢?

看來我還是清醒的,第一時間找朋友,想讓她給遠在中國的家人們報平安。我知道按照醫生的說法,手術做完時應該是下午1點多,加上冬季13個小時的時差,在中國那邊就是半夜兩三點了。此時爸爸和姐姐弟弟他們一定都不敢睡覺,都在焦急地數着時間等待這邊平安的消息。朋友趕緊把手機舉到我嘴邊,讓我給家人留言。我吃力地吐出了幾個字,「我沒事了,你們快去睡覺吧。」

後來回放時,我驚異那類似牙牙學語口齒不清的話語竟然出自自己的口中!

四、國際孤獨等級第十一極:一個人度過ICU之夜

那一晚我是在ICU度過的,真是最艱難的一個夜晚!也許是麻藥的作用,手術後口乾舌燥,哪怕每一秒都在喝水仍止不住口渴的那種感覺。可是全身被各種管子五花大綁,動彈不得;又不好意思總去按響那塞在手裏的按鈕麻煩護士過來,就一直忍着。翻身不得,用眼睛的餘光可以看到隔壁床挺熱鬧,圍着幾個家人問寒問暖。我用力張開嘴巴儘量能使他們聽到我的求助:請問,可以把我的水遞給我嗎?我床頭小桌板上明明擺着一杯水插着吸管,可是我眼看着就是夠不到。那床的家屬聽到了,過來拿起我的水杯正伸到我的唇邊,這時被他家人立馬制止:You are not allowed!(不可以!你沒有權利拿水給她!)

就這樣,眼睜睜看着到嘴的水,又被無情地放回了近在咫尺的桌子上。我後來想,加拿大人的法律意識強,在ICU的我如果有什麼事,他們給我遞了一杯水也是說不清道不明的。

我口渴難耐,終於使出勇氣按鈴,按鈴,又按鈴,可是感覺一個世紀過去了都沒有護士來。當過了幾個世紀以後終於有護士過來,我含着淚委屈地抱怨:我按了好久的鈴你怎麼都不來,這是ICU,如果我有危險了怎麼辦?她倒是輕鬆不緊不慢:哦,我剛剛休息出去喝咖啡了,我們護士中心大屏幕上有你的心電圖的,那裏一直有人看着呢。果然,打了麻藥的後遺症,不僅是口渴,更是一陣接一陣的噁心。大半夜的,護士叫半天也不來,我也不敢吐,就那麼忍着。強忍着噁心竟然帶動了心跳的加速,這次護士趕緊衝過來看我咋了有啥情況。原來他們還真的在盯着中央屏幕「監視」着我們的動靜呢!

要我說,這國際孤獨等級的表格里如果細分,還應該加上一條:一個人度過ICU之夜!

這一夜,我渾身五花大綁動彈不得,喉嚨冒煙口乾舌燥,胃裏翻江倒海噁心想吐。好不容易迷迷濛蒙睡去,沒一會就被護士叫醒,一束手電筒強光射來,翻我的眼皮,看看我是否還活着。要麼就是護士換班,感覺沒一會就換一個新護士,每進來一個都把我推醒一次,問着同樣無聊弱智的問題:你叫啥?今天是幾號?你做手術的醫院叫啥名字…..這樣不斷地被他們弄醒,不斷地把口渴噁心這些難受再體會一番!ICU的夜,度秒如年啊!

數着鐘錶的滴答,一秒鐘一秒鐘地捱時間,把前生今世過去將來都想了無數個輪迴,終於走廊那邊有了窸窸窣窣的響動,感覺這世界終於開始有了人類活動的跡象。天,蒙蒙亮了!

各種人物輪番登場。護士翻眼皮問你叫啥;一個男護工來掀開毯子三下五除二拔掉各種管子,和尿管!術後恢復教練問問題做筆錄,讓我下床監督考察我上廁所的自理能力……..剛剛趁着有護士來終於敢把肚子裏翻江倒海的東西吐出來了,一陣清爽,吃了一點冷熱兼備的早餐(我在這裏生孩子時也是一樣的餐點:冰涼的牛奶果汁沙拉跟這一個樣!)

五、拆線那天遇上大雪暴,我昏了過去

一夜的ICU雖難受折騰卻平安無事,於是我就被轉移到普通病房了。在那裏住了三天,每天無論換做哪個護士都是滿面笑容耐心和善天使一般。對了,我在國內也住過院,感覺兩邊廂有一些不同的地方,比如,這裏早上病房裏沒有醫生統一查房。我的醫生,那天就是穿着休閒服,朋友一般突然出現在我的身後,笑嘻嘻探過頭來給我一個驚喜問候。

病房裏供應的水都是冷的,沒有熱水因為醫院裏沒有燒水壺,想喝熱水只得拿去微波爐里加熱,我也不好意思總麻煩他們,後來也不管啥水了湊合着喝吧。術後恢復教練會定時來叫我走兩步,確保我身體機能都正常無損……在醫院裏有吃有住有人關懷照顧感覺挺幸福挺安詳,直到朋友風塵僕僕地把兒子帶來探視,那一瞬仿佛一下子又把我拉回到了人間,那些遺囑啊、惦記啊、前塵往事啊,一下子又全湧現了回來。

辦理出院手續,也就是在病房旁邊的櫃枱處,領取了一些資料、一些藥,給社區醫療中心CLSC的介紹信(因為要去那裏拆線),和一些告誡、叮囑,一分錢沒收就被放行了。

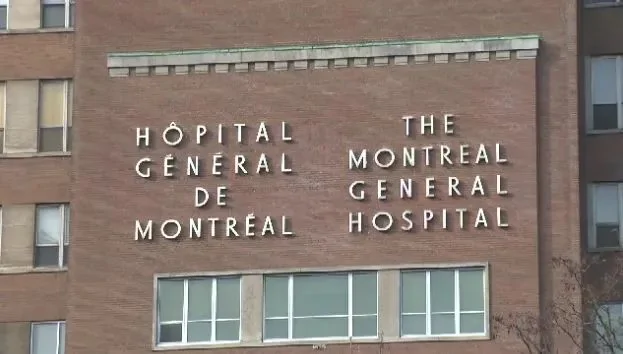

位於蒙特利爾市中心的白求恩塑像

回想這四天裏,為了取出我腦袋裏一小塊從中國帶過來的骨頭,勞煩驚擾了一眾加拿大醫護人員為我服務:從術前培訓的護士開始算下來,術前消毒程序的護士們、護工、手術室里的麻醉師、麻醉助理;到主刀醫生,助理護士們;再到ICU的護士、術後恢復醫師、普通病房的護士們……就算是一一細數那些直接服務過我的人,少說也有20幾人了!每次當我回想起那些和善慈悲的醫生護士的笑臉,腦子裏總是閃現出白求恩的光輝形象。還真是的,白求恩就是加拿大人,蒙特利爾的市中心還豎立着他的塑像呢!如今我碰到的這些善良的天使一般的醫生護士,跟我腦海里的白求恩大夫的印象,是完全吻合一致的。

出院後一切順利,除了拆線那天的一點小波瀾。那天大雪暴,不過幸好有雪暴,學校關門不上學,兒子可以有空陪我攙扶着我去社區中心拆線。後腦勺20個「訂書釘」,也不打麻藥,護士用酒精棉刷了幾下消毒後,就直接蹭蹭蹭往外拔!也不知是痛的還是嚇的,我腦袋一昏,一下子癱軟躺倒在病床上。護士趕緊給我測這量那,說我血壓太低,太缺營養了。哎!我堂堂一個魁北克的中國「女漢子」,從來都是虎軀威武英姿颯爽呼嘯着來去如風的,要不是這「開瓢」手術後太過虛弱,每一轉頭每個動作都連帶着腦袋轟轟作響一陣陣疼痛翻滾雲涌,還得一日兩餐給1米8的大兒子做飯,蝸牛一般在廚房裏站立磨蹭太久,哪能落得個林黛玉一樣的搖搖欲墜弱不禁風,這跟咱那一貫豪邁雄壯的形象相距太遠,連俺自己都不能接受!

社區中心的護士說我給你叫救護車,你得趕緊去醫院的急診室。我毫不猶豫堅拒了她:我自己打車去。她說你這麼虛弱,我不能放你自己去。我說我有兒子陪着呢,再說救護車太貴了,我也付不起。她見我堅持,就去叫了她的主管過來,兩個人一起給我做評估:問幾個問題,看我頭腦是否清醒;又讓我轉轉頭,蹬蹬腿,考察我的行動能力。考核完畢,護士遞給我一張類似收據的紙片,上面是阿拉伯數字1到20:你從這裏打車過去總醫院,的士費應該不超過20刀,我給你一個上限20刀的收據,下車後你根據路費自己在相應的數字旁邊打個X,的士司機會拿着這張收據回來我們跟我們報銷。護士的一個命令,免費的士的糖衣炮彈,把我送去了總醫院。不出所料,在加拿大的急診室,沒有生命危險的人,誰不是坐那乾等,一等等七八個小時。那天我跟兒子早上10點出的門,晚上8點回到家,把我那1米8的正在長身體的兒子餓昏了!

後記:手術後2個月,我收到醫院來信,裏面是一張調查表格,要我填寫對手術住院期間醫護人員的治療服務是否滿意,並給出寶貴意見。我當然填寫的都是「非常滿意」,發自內心地!來信里還附有一張捐款信,說醫院的醫療科研水平還有待大家的善款支持來繼續改善,繼續為廣大病患更好地服務。我把那捐款信小心收好,跟兒子說:等咱們賺到錢了,第一個要捐款的對象就是這家賦予媽媽健康的醫院;等將來你工作掙錢後,你也要攢錢幫媽媽捐款給這家醫院啊!(完)