近年來,在國內外多種場合,人口計生委高級官員經常用「30年少生4億人」來強調計劃生育政策對控制人口增長的貢獻,同時作為延續獨生子女政策的依據。在中國,計劃生育是控制人口的重要手段,但說計劃生育使中國「30年少生了4億人」,卻並非嚴謹的科學論證,而且這種說法更經不起推敲。這種缺乏嚴謹論證的說法,不符合以事實與科學論證為基礎制定公共政策的發展觀,同時影響中國政府的國際聲譽。

實際上,據我們的粗略測算,單就獨生子女政策本身而言,該政策自1980年以來,至多只不過使中國少生了1億多人。而其餘的少生人口並不能歸因於嚴格的生育控制。況且,這種「少生」的得失,學界尚有爭議,尚有待歷史的檢驗。

「30年少生4億人」?

2009年9月,人口計生委主任李斌在接受新華社採訪時宣佈:「新中國成立後,特別是近30年來,中國的人口和計劃生育工作取得了舉世矚目的偉大成就」,並稱「30年少生4億,中國創造了世界人口發展奇蹟」。

2009年年底,在哥本哈根聯合國氣候變化大會上,人口計生委副主任趙白鴿再次引用了「30年少生4億人」的說法,並由此提出,中國的計劃生育為減少污染氣體排放做出了巨大的貢獻,引起國際社會一陣喧譁。

其實,上述說法並非新創,最早來自前任人口計生委主任張維慶。2006年,張維慶在《求是》雜誌發表文章指出,「根據人口專家推算,到1998年底,我國少生了3億多人;到2005年底,少生了4億多人。」

張維慶在上述文章中同時指出:上述估算,「是由於計劃生育的因素少生的人口數,不包括由於經濟發展、人民生活改善和教育文化提高等因素而少生的人口數。」也就是說,抑制生育的因素較多,而計劃生育政策只是其中之一。

現任人口計生委主任李斌上述說法,只是重述了「30年少生4億人」的數字,但有一個重要的改變,即把「少生4億人」的時間區間從「1970年至 2005年」改為「1980年至2008年」。這意味着,少生4億人是由於中國實行了獨生子女政策。這其實是一種誤導,缺乏人口學依據。

上述官方說法,在論證時都引用了總和生育率這個概念。所謂總和生育率,即每個婦女終其一生可能生育的子女數。如果總和生育率是2,就意味着每個女性平均一生只生育兩個孩子。在這個生育率水平上,一個國家的人口總量在長期內基本保持動態穩定。

對上述說法,首先,需要指出的是,30年前即上世紀70年代末,中國婦女的總和生育率早已由1970年的5.8降至2.75(1979年)。而中國嚴格的獨生子女政策始於1980年。也就是說, 1970年至1979年十年間,中國並沒有獨生子女政策,但在當時的「晚(婚)、稀(生育間隔)、少(子女數)」政策下並通過普及避孕節育藥具和技術,總和生育率下降了50%。

這個時期在人口學界一直被認為計劃生育的「黃金十年」。這是因為,1970年至1979年實際上是中國生育率下降幅度最大的十年,而且,這個巨大的成就是在獨生子女政策出台前取得的。

事實上,1979年至2009年,中國的總和生育率僅從2.75降低到目前人口計生委認定的1.7。從人口統計學的角度,無論如何計算,即便把這 30年來的生育率下降全部歸因於計劃生育政策,也少生不了4億人。

我們用人口學標準的預測方法計算,假定40年來中國的總和生育率一直維持在1970年5.8的水平、死亡率則按近40年的實際數據計算,1970年至2009年39年間,中國出生人數將比實際出生數多出15億,而不是4億。

當然,這只是一種假設。實際上,隨着中國經濟社會的發展,40年來,中國的生育率一直在穩步下降。目前,2000年第六次人口普查顯示,中國總和生育率只有1.3左右,考慮到該普查的漏報,官方的修正數也只在1.8左右。

時至今日,世界上高生育率國家已經很少了,而且集中於少數極不發達國家。按世界銀行公佈的數據,全世界216個國家和地區中,2008年時只有16 個國家的總和生育率還在5.5或以上。而這些國家的死亡率也很高,包括烏干達、索馬里、乍得、安哥拉、阿富汗等,期望壽命多在50歲左右,與中國的73歲相差甚遠。

與此相反,世界上有更多的國家生育率依然在下降。1970年,總和生育率在5-6之間,且人口在100萬以上的國家有23個;至2008年,上述國家中大部分均已下降到2左右。這包括哥斯達黎加、巴拿馬等小國,還有印尼、巴西等人口大國,也包括土耳其、黎巴嫩等穆斯林國家。

因此,要搞清楚中國計劃生育政策對減少生育的影響,必須回答兩個問題:一是計劃生育與其他因素對降低生育的貢獻各有多少。二是計劃生育尤其是獨生子女政策是怎麼起作用的。而要回答這兩個問題,首先要追溯一下「少生4億人」說法的源頭。

「少生4億人」怎麼算的?

「少生4億人」是怎麼算出來的呢?上世紀末,為評估計劃生育的人口效益,當時國家計生委的一些工作人員與部分學者組成了「計劃生育效益與投入研究課題組。」 2000年,這個課題組的研究成果結集為《中國計劃生育效益與投入》一書,由人民出版社出版。

該課題組成員在評估過程中意識到,「生育率變化不僅受到計劃生育因素的影響,而且還會受到社會、經濟等非計劃生育因素的作用」。

為了排除非計劃生育因素的影響,課題組採用了趨勢分析法,根據1950年-1970年粗出生率變化情況,使用曲線擬合方法推斷沒有實行計劃生育條件下的預期粗出生率。然後比較按預期粗出生率的出生人數與實際出生人數之差,得出了由於計劃生育而少出生的人數。

課題組得出的結論是,1971年至1998年間,由於計劃生育而減少的出生人數累計達3.38億。課題組同時還運用了總和生育率和年齡別生育率的趨勢分析。在諮詢「長期從事計劃生育和人口問題研究的官員、專家和學者」後,課題組對未實現計劃生育下婦女生育水平做了魔術般的修正,得出了和用粗出生率分析幾乎一模一樣的結論。

儘管「計劃生育效益與投入研究課題組」意識到計劃生育不是造成生育率下降的惟一原因,但其估算方法並沒有直接考慮其他因素的影響,而只是採取了非常簡單而間接的方法。換句話說,這個研究的方法還是從人口到人口,用粗出生率來模擬粗出生率。藉助一條簡單的擬合曲線,就得出了少生3億多人的結論。

按照該課題組的研究結果,中國1970年實際的出生率是33.43‰,而擬合出來的、假設沒有計劃生育影響的期望出生率值,1990年是 29.71‰,1998年是28.43‰。

「計劃生育效益課題組」在討論該結果時強調:「無論是根據發展經濟學家錢納理的發展模型,還是按照發展中國家出生率平均值,相對於中國的經濟、社會發展水平來說,這種接近30‰的出生率水平無論如何不能認為是估計偏高的。」

問題恰恰出在這裏:如果沒有計劃生育,中國在1990年和1998年預期出生水平真的會接近30‰嗎?換句話說,這種依靠簡單曲線擬合方法得出的結果可信嗎?一個簡單直覺的檢驗就是把擬合出來的期望值與其他類似國家實際的人口變化趨勢對比。

我們選擇了1970年時出生率與中國相似,即出生率在30‰和38‰之間、人口在100萬以上的16個國家作為比較。這16個國家中,有12個國家在1970年時出生率比中國高,但都沒有實行嚴格控制人口的獨生子女政策。

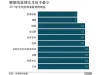

分析發現,上述國家中,絕大多數在1990年時和1998年時的出生率都低於或大大低於「計劃生育效益課題組」的期望值。如,韓國1970年為 31.2‰,而1990年為15.4‰,1998年則降至13.8‰;巴西則從1970年的35‰下降到1990年的24.2‰與1998年的21.4‰ ;泰國從1970年的37‰,下降到1990年的19.7‰,與1998年的16.4‰。

更直觀的比較是,把16個在1970年時與中國人口出生率相近的國家的平均值與作為計算「少生4億人」的中國的基線加以對比。

1970年時,「計劃生育效益課題組」預期的出生率比這些國家略低。然而此後不久,「計劃生育效益課題組」得出的預期出生率便與其他國家的平均值分道揚鑣,相差越來越遠。其測算的中國期望生育水平遠高於同期不實行計劃生育的國家。

同時,1985年以後,中國實際的出生率與16個比較國家的實際出生率越來越呈同一趨勢。如果我們以16個比較國家的平均出生率做參照,「計劃生育效益課題組」對中國期望出生率存在嚴重高估,在1990年高估幅度約17% ,1998年為29%,到2005年則高達45%。這已不能說是誤差,可以認為是一種錯誤。

由此可見,中國人口計生委高級官員所引用的「計劃生育30年或40年少生4億人」,在很大程度上是受假想的「中國生育水平過高」得出,其依據僅僅是對計劃生育人口效益的十分簡單的估算。假想的生育水平越高,這個「效益」就越大。

而上述假設在現在看來,顯然存有很大的問題。通過比較這個假設的期望值與同期和與中國類似的國家真實出生率的實際變化,就不難看出這一點。除非我們認可中國人的生育理性遠遠不及韓國、土耳其、馬來西亞、或阿爾巴尼亞等國。而這一點根本無從證明。

上述研究結果,顯然缺乏相關學者、專家更嚴格的論證與討論,並對其來龍去脈做出詳細考證。在這樣的前提下,人口計生委相關領導就把其寫入「國家人口發展戰略報告」,並藉以穩定現行生育政策,並在國內外大加宣傳,顯然是不妥的。