幾天以後,長沙大火,七十四軍星夜救援長沙城。

接到馳援長沙命令的時候,盧醒正在關帝廟裏給全軍班長以上、連長以下的兩百名基層骨幹講課。

自從撤下萬家嶺,七十四軍有了一個難得而短暫的休養整補之機。與以往一樣,每次大戰之後,全軍中下級軍官損失嚴重,只得從各種軍校畢業生和老兵中提拔人才,學生兵有文化無實戰經驗,老兵有經驗卻又沒有文化,而不少老兵其實也不過是參加了一兩場戰鬥而已。為了快速提高基層連隊的軍政素質和戰鬥力,張靈甫在自己的153旅辦起了抗日夜校,班主任就是從珞珈山軍官訓練團受訓回來的一營營長蕭雲成。

張靈甫對蕭雲成說:「珞珈山本來就是武漢大學的校園,你在那裏聽過蔣委員長的訓導,陳誠等許多黨國要員和大文豪也去講過課,你小子收穫頗豐呢,相當於讀了博士啦,得把學到的知識都貢獻出來,可不能自己一個人獨吞啊。」

蕭雲成也正有此意。為期兩個月的珞珈山強化受訓,博覽軍事、經濟、文化等眾多領域,他的思想境界更高、知識面也更廣,滿肚子的話都想和弟兄們說一說。湊巧的是,蕭雲成以前學的就是師範,張靈甫未上北大之前,也在長安老家當過幾天的教書先生,兩人天生一種誨人不倦的精神,一拍即合,夜校便風風火火地辦起來。

夜校沒有設校長。張靈甫只出任了教導處主任。他說:「蔣校長永遠是校長,我們永遠是學生,倘若有人喊我校長,豈不折殺本人也?」口氣十分謙和與誠懇。

夜校每周二、四、六晚上開課,主要課程有戰略戰術和文化知識,主講者除了他們兩人和盧醒以外,軍部戰地文工隊副隊長劉驍也被請了過來,作為課前課後領唱《七十四軍軍歌》的教官,軍事課大都是講習實戰經驗和作戰技能。

開學典禮莊重而簡樸。關帝廟的大門貼上張靈甫手書的對聯:「養天地正氣,法古今完人。」 課堂四周的牆壁上,也用石灰寫下醒目的標語口號:「國家至上、民族至上」,「訓練重於作戰,幹部決定一切」等等。這些標語口號,是蕭雲成按照珞珈山軍官訓練團的模式而營造的學習氛圍。

第一堂的課主題是:「為正義而戰」,由張靈甫主講,前來參加開學典禮的俞濟時、王耀武、馮聖法等長官也欣然就坐,參加旁聽。

幾盞從老鄉家裏借來的油燈吊在屋樑上。油是用木子樹的果實熬製的,像蠟燭,但因油質比蠟燭差,燒得黑煙直滾,燈心的火苗是紅的,沒有蠟燭亮。鄉民們用不起蠟燭、煤油,家家戶戶點的都是這種燈。

門板當黑板,豎在牆邊,用粉筆寫了一個大寫的「我」字。

「弟兄們,知道這是一個什麼字吧?」 張靈甫用馬鞭指着門板問。

會識字的一些弟兄紛紛回答道:「這是一個『我』字。」

「對!這是一個『我』字,你我他的『我』,我們的『我』。」 張靈甫滿意地點點頭,「下面,我再把這個字拆開——」說着,又在門板上分別寫了一個「手」字 、一個「戈」字,當中間隔一寸空白。

「這兩個字,有的弟兄可能也認識,左邊一個『手』,右邊一個『戈』,合起來才是一個『我』字。中國的文字是象形字,一個字的形狀往往和這個字要表達的意思有關聯。那麼,為什麼『我』這個字要用手拿着戈、也就是拿着武器呢?大家誰猜得出來?可以站起來發言。」

關帝廟裏響起一陣交頭接耳的議論聲。

「報告旅長!」 劉驍從聽眾中站起來回答道:「古人在造字的時候就知道:要想不當奴隸、不被奴役、不被殺死,我的手上就必須要有武器!」

「好!答得好!」 張靈甫向他投去讚許的目光,目光明亮有力。「我要想成為一個獨立的人、一個不屈從於任何侵略者的人,唯一的前提條件就是:我們每一個人都必須拿起武器來,保衛自己的生命,保衛自己的家園、保衛自己的父老鄉親、兄弟姐妹。日本人口比我們少、國家比我們小,之所以敢在我們中國橫衝直闖、殺光、燒光、搶光,就是見共產黨燒殺搶劫生產者、攻城掠地而有機可乘,另外欺負我們手中的武器沒有他們好、沒有他們多、我們的實戰技能沒有他們強,所以我們才連性命都保不住。國家國家,是千千萬萬個『我』組成的,有我才有家,有家才有國。當一個個中國人全都跪倒在日軍的刺刀下,那裏會有中華民族的尊嚴和自由?那裏會有中華民國的進步和繁榮?」

蕭雲成這時從第一排位置上挺身起立,心情激動地插話道:「本人在珞珈山軍官訓練團受訓兩個月,每次經過『國立武漢大學』的牌樓,看見上至高級將領,下至普通學員,莫不把這一牌樓上的名稱倒過來念,念成『學大漢武立國』!」

「好!說得好!好一個學大漢武立國!」 張靈甫大聲叫好道。講歷史、論古今可是他的強項。他即興發揮道:

「大漢,就是中國歷史上統一了西域、消滅了匈奴的最強盛的西漢王朝。兩千年前,北方的匈奴經常以騎兵擾我邊疆、犯我中原,給朝廷和民眾帶來沉重的災難。當時,由於連年征戰,國力空虛,西漢的開國皇帝劉邦想找幾匹同樣顏色的馬都找不到,他御駕親征也打不過匈奴,自己還差一點被生俘,萬般無奈,只得納貢求和,甚至以公主和親來求和,但越是這樣讓步,匈奴反而越猖狂,認為我們漢朝軟弱可欺。到了漢武帝的時候,大將軍李廣、衛青、霍去病多次反擊匈奴,一仗比一仗打得好,後來一直打到貝加爾湖才班師回朝,收復了大漠以南所有土地。匈奴人被打得四分五裂,有的南下歸順了漢朝,有的龜縮到大漠以北的中亞和西伯利亞。邊境和平了幾十年以後,又有一支匈奴賊心不死,犯上作亂,攻我城池,殺我信使。當時,有一個擔任西域都護府副校尉的、名叫陳湯的中級軍事指揮官拍案而起,他向朝廷上書說:『明犯強漢者,雖遠必誅。』這也就是說:凡侵犯中國的,哪怕他在天涯海角,也要把他滅了。陳湯最後帶兵西出陽關,徹底剿滅匈奴,把他們首領的頭都砍下來帶回了朝廷。現在,我們就是要向強大的漢朝學習,緊握手中槍,苦練基本功,打到東京去,滅了小日本!」

張靈甫的這一堂課,既慷慨激昂,又通俗易懂,感染力很強,課堂上氣氛活躍,弟兄們熱血沸騰,坐在前排旁聽的俞濟時、王耀武、馮聖法等長官連連點頭稱讚。更讓軍座感到十分滿意和舒坦的是,本不善於奉承的張靈甫,在講課中不經意間把俞濟時捧了一下。

他是這樣講的:「委員長在珞珈山軍官訓練團訓話時說:中國軍隊假如都像五十二軍那樣戰鬥力強,打敗日本軍隊是不成問題的。聽到這句話,兄弟我是很不服氣的,五十二軍關軍長不怕死,在長城抗戰中流過血,我們俞軍長一樣沖在前,在上海抗戰中掛過彩。五十二軍是正宗的中央軍,七十四軍都來自於地方團隊,比待遇我們低,比戰功我們不差。不想當元帥的士兵不是好士兵,不想打勝仗的士兵更不是好士兵,本人希望通過全體弟兄們的努力,在軍座的指揮下,進一步打出我們七十四軍的威風,讓委員長將來對全體國軍說,沒有七十四軍就沒有中華民國!」

下課後俞濟時滿臉笑容,對王耀武、馮聖法兩位師長說:「這個夜校辦得好,符合校長提出「統一意志、集中力量」的精神,全軍各師各旅都要分期分批抽調人員來參加培訓。」

於是,153旅的夜校變成了全軍的大課堂。

今天夜晚的這堂課,由305團團長盧醒參照德軍模式,講解步兵班從搜索前進到發現敵人、展開攻擊的一系列戰術要領和手勢動作——

縱隊隊型:班長帶着機槍走在前,副班長押尾,隊列間距五步距離,如在不能發出口頭命令的情況下,班長的指揮手勢是單臂水平向前抬起;

散兵隊型:全員錯列排開,班長的指揮手勢是兩臂平舉向前,交叉張開;

準備戰鬥:班長的指揮手勢是水平抬起右臂,然後握拳朝上垂直舉起,全班應立即臥倒,準備開火,人員間距一般還是五步。「開火」的手勢為高舉單手,垂直向下擺動;「停火」的手勢為高舉單手,水平擺動;「掩護」的手勢為高舉單手,連續兩次垂直向下擺動。

盧醒才講了一會兒,外面忽然響起緊急集合的哨音,張靈甫隨之推門進來,神情匆忙而焦慮。

「長沙發生大火!全體集合,連夜趕赴長沙救災!」

一九三八年十一月十二日,深夜,小玉齡(張將軍夫人----王玉玲)剛剛睡着,冷清的月光從木格雕花的窗外透射進來,如水一樣灑在她枕邊的《格林童話集》上。

她是噙着晶瑩的眼珠、枕着一個小女孩的那份嚮往和甜蜜而入眠的。臨睡之前,她被灰姑娘的故事感動得淚流滿面。

從前,有一個富人的妻子得了重病,在臨終前,她把自己的獨生女兒叫到身邊說:「乖女兒,媽去了以後會在九泉之下守護你、保佑你的。」說完就閉上眼睛死了。

媽媽被葬在了花園裏。小姑娘是一個虔誠而又善良的女孩,每天都要到母親的墳前去哭泣。冬天來了,大雪為媽媽的墳蓋上了白色的毛毯。春風吹來,太陽又卸去了墳上的銀裝素裹。冬去春來,人過境遷,他爸爸又娶了新妻子。後娘來了,還帶着她以前生的兩個女兒。她們外表很美麗,但是內心卻非常醜陋邪惡。

她們到來之時,也就是這個可憐的小姑娘受難之始。

當她披着淡雅的碎花小夾襖,靜靜地靠在床上、偎在暖暖的被子裏的時候,隨手翻開格林童話,《灰姑娘》的這一段開頭,便讀得她心裏一酸,她不由得想起了自己,想到自己是幸福的,儘管失去了慈祥的父親,但還有愛她、呵護她的媽媽。

小玉齡出生於長沙城裏的王姓望族,家裏有十幾處房產,靠着租金,生活就十分富足。但不幸的是在去年,也就是在她九歲的這一年,父親不幸身染重病,駕鶴西去,拋下了小玉齡和她的媽媽。將父親下葬在嶽麓山的那天,媽媽哭着摸着她的頭說:「妹坨呀,以後就只剩下咱娘倆個了。」從此,這一座位於天心閣附近的人家裏,就再也沒有往日那樣歡樂的笑聲和充實的喧譁。

爸爸的書房還在,用過的筆墨、穿過的軍裝也還在,可媽媽把書房上了鎖,只是隔幾天進去打掃下衛生。每次上樓下樓,經過爸爸的書房。她常常會不由自主地扒着門縫看看裏面,書房裏有爸爸抓着她的小手教她寫字、有她把爸爸的手槍藏進花瓶里、有她戴着爸爸的軍帽嬉戲而撞到書桌的點點滴滴,只是曾經的天倫之樂不再,爸爸一個人永遠地躺在了冰冷的嶽麓山上。

我沒有了爸爸,灰姑娘沒有了媽媽呀。眼淚先是在眼眶裏打着轉,然後一下子奪眶而出,淋濕了手上的書,又濕透了一條小手絹。

受盡繼母和兩個姐姐虐待和歧視的灰姑娘,最終在鳥兒們的幫助下,以自己的智慧、善良、美麗贏得了王子的愛情,穿上了水晶鞋:灰姑娘先是把臉和手洗乾淨,然後走進來很有教養地向王子屈膝行禮。王子把水晶鞋拿給她穿,鞋子穿在她腳上就像是專門為她做的一樣。他走上前仔細看清楚她的臉後,認出了她,馬上興奮的對大家說:「這才是我真正的新娘。」

灰姑娘的故事,就這樣撥動了她那一根多愁善感的心弦。

將來,等我長大了,我也會遇見一個英俊不凡,氣質高貴的王子嗎?

他會不顧一切地跨着雪白的駿馬而來,把自己和媽媽接到王宮裏去嗎?

和許許多多小女孩一樣,小玉齡也幻想有那麼一天,能夠和王子幸福快樂地生活在一起,王宮建在森林中,有數不清的花和各種各樣可愛的小動物。每天,長頸鹿為她摘下樹上的蘋果當早餐,孔雀在窗前開屏,小白兔搬着小板凳在花園聽狗熊哥哥講故事……

在這個即將發生震驚中外的「長沙大火」的夜晚,小玉齡合上《格林童話集》,她傷心地幻想着、抽泣着,慢慢地睡着了。

夢境中沒有夢到「得得」的馬蹄聲,卻被一陣緊張的拍門聲驚醒:「有人嗎?快起來!日本人來了!我們要放火了!」睜開朦朧的眼睛一看,玻璃窗已經被映得一片火紅,房間裏忽明忽暗,外面還隱隱約約傳來一陣陣嘈雜的哭喊聲。

由於事前已經知道只要日本人一來就放火燒城,不少民房的牆上都寫上了一個大大的「焦」字,而且家裏的一些細軟和衣物也就早開始轉移到鄉下,所以她並不是很驚慌,很鎮定地穿着衣服,與睡前那種淚汪汪的憐人模樣形成截然不同的反差。這份從容,還來自於家庭的變故,失去了爸爸的頂樑柱後,媽媽每個月帶着她找別人討要租金,生活的磨練,已經讓這個今年才十歲的小姑娘過早地面對了世事的艱辛。

接着,已經收拾妥當的媽媽,拎着一個小皮箱推開了房門:「玉坨坨,快,我們得走了。」

「恩。」 她背起書包,把那本童話集攥在手裏,和媽媽一起下樓出了門。經過書房的時候,她看見書房的門已經打開,爸爸的軍衣和照片已經不在牆上了。她想,媽媽肯定將爸爸的東西都收拾起來了。

一出大門,外面人聲鼎沸、煙霧瀰漫,只見街坊鄰居們扶老攜幼的,扛着箱子、抬着柜子、提着包裹,一個個喪魂落魄、呼天喊地的朝着城外落荒而去,在他們的身後,不遠處的天心閣已陷入一片火海。

「好咯,這一家都出來了咯,燒!」小玉齡看見門口有三個槍兵,一人手提煤油桶,一人手執火把,另一個像是負責的。等她們和一個女傭走出家門後,那個負責的就把手一揮,於是,就用刷子蘸着煤油往木門上刷了幾下,然後火把向前一舉,這座兩層小樓、曾留給她無數幸福記憶的家便燃起了熊熊大火。

媽媽緊緊牽着她的手,裹在逃難的人流中,準備去投奔幾十里地遠的寧鄉外婆家。一路上,街兩邊的房子紛紛起火,烈焰沖天,不時時有磚瓦在燒得「劈里啪啦」的火光中掉落。忽然,一陣大風卷着濃煙呼嘯而來,把人們熏得睜不開眼睛、捂着鼻子連連乾咳,根本都分不清東南西北了。恰在這時,不知那裏發生一聲劇烈的爆炸,震得地動山搖。驚魂之下,有人失聲叫喊道:「日本人打炮了!快跑呀!」 頓時,逃難的人群炸了營,把肩上扛的、手裏提的東西全都往地上一扔,無頭蒼蠅一樣不顧一切地奪路逃命,到處都是大人叫、小伢哭,夾雜着無數聲咳嗽。

可憐的母女倆也跟着人群亡命奔跑,滿街的火光與灼人的熱浪更加劇着這恐怖的氣氛。

媽媽捨不得丟棄手上的小皮箱,那裏面有丈夫最後的一點遺物。她們就這樣深一腳淺一腳的跑啊、跑。慌亂之中,小皮箱不知怎麼卡在了路上一堆家什雜物里,使勁扯了幾次也沒有掙脫開,而後面的人一波一波涌過來,把她們衝撞得東倒西歪。

「哎喲!」小玉齡首先被絆倒,手中的書甩了出去,接着就有幾個難民幾乎同時跌倒在她身上。被拽得也差點摔倒的媽媽回頭一看,女兒被一堆人壓在最下面發出聲聲慘叫,忽然爆發出驚人的力量,「坨坨啊!我的仔呀!」發瘋似地連推帶掀壓在女兒身上的人,女傭也急了,張開雙臂攔住後面的人群,拼命喊着:「別擠了別擠了!要出人命了!」這才好不容易把小玉齡從地上拖起來。

小玉齡的辮子散了,衣服髒了,手被磨破了,腳上的一隻繡花小鞋也被擠掉了,臉上青一快、紫一塊。剛一爬起來的她,一頭撲進媽媽的懷裏,沒有叫痛,卻哭喊着要她的書:「我的書,我的童話書……」借着耀眼的火光,女傭在附近找到了那本被踩上無數腳印的《格林童話集》,卻怎麼也找不到了她的那一隻鞋子了,只好在滿街的廢棄物品中隨便撿來一隻女鞋給小齡坨穿上。

就這樣折騰了大半宿,她們才總算逃出這座人間地獄。

站在黑沉沉的郊外,回望長沙,全城火光滾滾,把大半個籠罩着煙塵的天空映照得如同白晝,一群群驚鳥在煙雲中四處亂飛,悽厲的哭喊聲、嘶叫聲、建築物燃燒時發生的爆響聲仍清晰可聞。完了,全完了呀,一直牽着女兒不放的母親終於筋疲力盡,支持不住了,手一松渾身一軟,癱倒在地上嚎啕大哭,媽媽哭得一句話也說不出來。

「媽媽,不哭,我們不哭。」小玉齡要媽媽別哭,自己的眼淚卻一滴接一滴滾出了她那一對漂亮的大眼睛。女傭也在一邊勸着主人:「是呀,少奶奶,只要人在,只要我們沒有被日本人殺死,房子總會再蓋起來的。」

剛才的奪路狂奔,跑得汗流浹背,現在被野外的寒風一吹,渾身都覺得透心似的冷。

小玉齡乖巧地摟着媽媽,用自己的小臉輕輕地摩擦着媽媽的頭。良久,她那樣滿懷嚮往地說了一句:「等我長大了,媽,會有王子騎着白馬來接我們去王宮的。」

選調七十四軍進城救災,是第九戰區代司令長官薛岳親自點的名。

萬家嶺一戰中,七十四軍執行命令的準確性與堅定性,給了這位薛長官難以磨滅的印象。他相信這樣的一支英雄部隊軍紀肯定是嚴明、軍容肯定是嚴整的,在長沙城裏是一定能夠維持秩序、安定人心的。儘管第九戰區兵力雄厚,長沙周邊猛將雲集,但他深知已遭到重創的長沙古城,再也不能有一點閃失、經受不住任何風波了,把進城救災這一重任交給七十四軍,他放心,他相信委員長也一定會放心。

政令不通,軍令不嚴,各部尤其是地方軍隊自成體系、自行其事,紀律和法制觀念一向淡薄,是國軍內部多年以來形成的毒瘤,也是造成長沙大火這場慘劇的直接原因。

武漢失守後,日軍繼續南犯,直逼湘北,於十一月九日一舉攻陷距長沙僅百餘公里的岳陽,岳陽乃湘北重鎮,它的失守使得湖南門戶洞開,人心惶惶。

面對日益嚴峻的形勢,最高統帥部先後兩次在長沙召集高級軍政會議,討論戰局問題。由於在此之前,許多愛國人士不顧中日兩國之前巨大的差距,紛紛指責當局作戰不力,把一座完整的武漢城輕易地送給了日軍。於是,為了順應民意,也為了製造日軍的補給困難,蔣介石不得不效仿俄國對付拿破崙的決策,作出了堅壁清野和焦土抗戰的方針:「以弱抗強,只有堅壁清野,才能以空間換時間、保存實力,取得最後勝利。」他指示湖南省政府主席張治中說:「如長沙不守,即付之一炬。我們不能住,也不能叫敵人來住,不論糧食器材,凡不能帶走的東西都用火燒掉。」

岳陽失陷後的第二天,張治中主持省府會議,決定由長沙警備司令部第二團團長徐昆擔任放火總指揮,組織放火隊伍,準備放火工具;放火時,以全城最高點的天心閣處舉火為號,全城統一行動。

按此計劃,警備二團緊急行動起來,以三人為一組,編成了一百個放火小組。士兵們大多是本地人,誰願意放火燒城?可是,大敵當前,為了不做順民、不當亡國奴,他們滿懷民族情感,積極執行各項準備工作,有的在主要街道堆放汽油桶和木柴,有的在建築物上用石灰寫上「焦」字和其他一些中日文的抗日標語,有的甚至還特地調來消防車輛,在車廂里灌進汽油,作放火車之用。

興,百姓苦;亡,百姓苦啊。日本兵來了,是逃還是不逃?不逃,南京大屠殺就是前車之鑑,性命、家產全無;逃吧,房子、家什卻又帶不走!唉,還是先逃難保命再說吧。長沙城裏的民眾們萬般無奈,左右為難,只得眼睜睜地看着自己的子弟兵,在自家的牆壁上寫下縱火的標記。

十二日上午和晚上,蔣介石兩次令張治中作好焚火準備。在給張治中發出限一小時到達的密電中,他說得清清楚楚:「長沙如失陷,務將全城焚毀!望事前妥密準備,勿誤!」根據最高統帥的指示,張治中對長沙警備司令酆悌、省保安處長徐權也交代得明明白白:「須在我軍自汨羅撤退後再下令開始行動。並且必須在先發空襲警報、使居民躲避以後。」

很顯然,放火焚城有兩大前提條件,一是長沙失陷;二是必須先發空襲警報。

這一計劃應該是周到的。然而,正如國軍的很多戰略部署一樣,由於缺乏一級監督一級抓落實的精神,結果執行起來常常大變樣。

就在這天深夜,風雲突變。由於天心閣附近的傷兵醫院不慎失火,參加放火隊的民團士兵丁森等人,一見火起,以為那就是信號,不等空襲警報響起,毅然點火燒了自家的房子。接着,預先守候各處的放火隊也一齊動手,將火把紛紛投向油桶和民房。已經熟睡的市民被驚醒後,先還當作一般火災,不以為然,後見全城火起,方知情況嚴重,又以為日軍攻進城了,遂在慌亂中潮水一樣爭相出逃,場面極為混亂。而大火初起時,身為長沙警備司令的酆悌也在酣睡之中,被副官急急叫醒後卻只說了一句:「我未下令,誰人敢放火?你快去查一查。」說完倒頭又睡。

長沙大火燒了兩天兩夜,成為第二次世界大戰期間世界上損失最為慘重的四座城市之一。據不完全統計,燒死市民約3000人,焚毀房屋5.6萬餘棟,佔全城建築的95.6%;學校、銀行、工廠、商店毀於一旦,商業損失達5541億元(法幣),佔全市財產的43%。

七十四軍是在大火後的第三天,從北門開進長沙城的。

張靈甫親率自己的153旅走在全軍最前列。

305團一營營長蕭雲成緊跟在他身後。一營已經留守在了木子店,他是隨隊伍一起來戰區為野戰醫院領取藥品補給的。

弟兄們儘管事前已經知道長沙被燒了,但萬萬沒想到會燒成這樣慘不忍睹:還沒有進城就聞到空氣中濃濃的焦糊氣息,舉目四望,除了幾棟教堂和遠處的鐘樓、國貨陳列館還岸然屹立着被煙熏黑的空殼以外,剩下的全是斷壁殘垣,昔日的繁華、熱鬧的街市蕩然無存,滿地的瓦礫和廢墟中還冒着一絲絲水蒸氣。

這就是那個兩湖熟、天下足的湖南省的省會城市嗎?

身經百戰的弟兄們全都驚呆了!

部隊沿着環城路,經興漢門、經武門、瀏城橋直奔天心閣,沿途所見一片淒涼,難民們有的在瓦礫中一遍又一遍地扒着什麼,有的在用蘆葦、蔑席和破磚搭起簡陋的草棚,連老鼠也餓得不怕人,到處亂竄、覓食。

這一幕幕悲慘的情景,在陰沉沉的北風中顯得是那樣的哀怨。默默無言的張靈甫,再也看不下去了。國民政府軍人應當具有「仁、義、禮、智、信、勇」,我等食國民政府的俸祿,就應當救民於水火。他首先解下自己的乾糧袋,一邊跟着隊伍走,一邊投向了路邊的難民。

無聲的命令,迅速感染了全軍。一條又一條乾糧袋、一件又一件棉衣紛紛飛向馬路兩邊。接着,一個又一個、一群又一群難民捧着懷裏的乾糧袋、棉衣從馬路兩側不斷地涌過來,滿懷感激之情,夾道目送大軍的遠去。

將士們就這樣邊走、邊解民眾之急。

「媽媽,我冷、我好餓呀……」當隊伍經過瀏城橋畔的時候,一個小女孩悽慘的哀號聲吸引住蕭雲成的注意,這聲音怎麼是武漢的口音,怎麼這樣耳熟?

不遠處,在被燒得只有一堵牆的廢墟邊,母女兩人捲縮成一團,她們蓬頭垢面,身上緊緊地裹着髒兮兮的麻袋,不懂事的女兒扎着媽媽的懷裏哭得有氣無力,當娘的則睜着一雙茫然、無助的眼睛呆呆地看着前面。在她們的身邊,還擱着一個小小的鳥籠,一隻松鼠已經四腳朝天的死在裏面了。

正大步如飛的蕭雲成,收住了匆匆的腳步。驀然之間,一個早已逝去而至今不能忘懷的影象一下子躍出了心底:吳文晉!他撕心裂肺般地喊了一聲:「燦燦!」接着衝出了隊列。

這一對母女,正是烈士吳文晉的媽媽和她最小的妹妹燦燦。

聽見有人喊自己,小燦燦抬起了頭,立刻一骨碌站了起來,驚喜萬分:「成成多多!是成成多多呀,媽媽!」張開雙臂便飛奔過來,一頭扎進她成成多多的懷裏放聲大哭。

「可找到你們了!可找到你們了啊!」蕭雲成緊緊摟着燦燦連聲說道。

吳媽也終於認出了他,拄着一根竹竿巍巍顫顫地站起來,呆滯的眼睛裏閃起希望與興奮亮光,連聲問道:「我家阿狗呢?阿狗呢?」

「阿狗他、他……」蕭雲成再也說不下去了,「哇」地一聲哭了,長跪不起:「娘啊!從今往後,我就是您的親兒子!燦燦就是我的親妹子!」

找到吳文晉的家人,讓張靈甫也十分欣慰。站在一邊的他,不由得想起今年三月部隊在漢整訓的時候,還和蕭雲成、盧醒、高進等人特地去了武昌小東門,想把撫恤金送到吳文晉,結果小東門一帶全被日軍飛機炸毀,吳文晉一家下落不明,沒想到今天卻在長沙意外重逢。他下意識地摸了摸自己的口袋,扭頭向仍在繼續前進的弟兄們大聲喊道:「還有乾糧沒?最好是現在就可以吃的!」

軍部戰地文工隊正好走到這裏。孟玲玲聽到張長官的召喚,把手裏的二胡朝旁邊的劉驍一塞:「隊長你幫我拿下。」然後,從挎包里抽出一個裏面搖得「_當」直響的餅乾盒。「裏面有什麼寶貝呢?直響直響的。」 劉驍好奇地問道。

「當然是寶貝啦,很好、很好的寶貝,看——」 孟玲玲將打開的餅乾盒遞給他一看,原來裏面有兩個烤得焦黃焦黃的燒餅,這是她今天在路上買的,卻又沒捨得吃。她把兩個燒餅都拿了出來,蓋好餅乾盒,又朝劉驍手裏一塞:「再幫我拿下。」轉身便一溜煙地向燦燦她們跑去。

在她蓋盒子的時候,劉驍無意中看見裏面還有幾個銀圓,難怪裏面響得像鈴鐺。等她返回隊列時,他很是認真地跟孟玲玲說:「以後不要把吃的和別的什麼東西擱一塊,那樣很不衛生,知道嗎?」

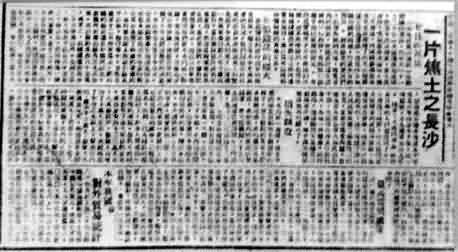

中央社記者劉尊棋報道:《一片焦土之長沙》

長沙大火,烈焰騰空