「文革」群眾組織報刊研究

陳東林

摘要:

由於「文革」時期檔案部門遭到嚴重衝擊,使得今天研究當時歷史的資料十分匱乏,而這些「文革」組織報刊就起到了在一定程度上反映社會歷史現象和思潮的重要資料作用。從「文革」開始以來,境外研究中共黨史機構就廣泛使用了這些檔案,出版了相當豐富的研究著作。無庸諱言,由於這些報紙帶有明顯的時代錯誤色彩,因此「文革」後在國內長期處於封閉狀態,一部分被銷毀。隨着時間的推移,現在國內也有些研究者和收藏者開始注意進行有關的研究和收集工作。但是,這些研究還在初級階段,國內出版的各種中華人民共和國新聞報刊史及黨史史料學著作,尚無專門論述。本文就文革群眾小報的收藏與價值,進行初步的敘述和分析。

全文:

歷時十年的「文化大革命」給中國的新聞出版事業造成的破壞是非常嚴重的。據統計,1967年和1965年相比,全國出版的報紙(專區級以上)由343種下降為43種,雜誌由790種下降為27種<1>。如果除去被奪權後在動亂中斷斷續續出版、內容與《人民日報》基本相同的29省市自治區機關報,這一時期基本上沒有其他行業和部門報紙,可謂「萬花紛謝一時稀」。另一方面,以「紅衛兵」、「東方紅」、「造反者」等命名的「文革」群眾組織自發創辦報刊,遍及全國,其總量至今無法準確統計,據我個人估算,大約在10000種以上,又可謂「滿街紅綠走旌旗」。

「文革」群眾組織報刊的興起與衰亡

首先,要給「文革」群眾組織報刊下一個定義。根據我的研究,可以提出這樣的幾個標準:一、從時間上看,應該是1966年8月1日毛澤東寫出給紅衛兵的一封信,使「文革」群眾組織公開化以後創刊的。「文革」前已經存在的各種機關團體報刊(取得登記資格的),無論其以後是否被奪權,一般不應包括在內(如《羊城晚報》改名《紅衛報》)。但一些由「文革」群眾組織獨佔、並改換名稱的報刊可以視為階段性的「文革」群眾組織報刊(如「新北大公社」時期的《新北大》)。二、從主辦者看,必須是由「文革」群眾組織而非合法機關團體主辦的。各級革命委員會雖然有不少是由「文革」群眾組織奪權產生,但是經上級單位批准後已不屬於群眾組織,並且革命委員會在1975年已被載入憲法成為國家地方權力機構,因此各級革命委員會及其下屬機構的機關報不應屬此類(如北京市工代會辦的《北京工人》)。三、從出版看,必須是鉛印、署明主辦者、有出版期數、公開發行(一般均出售),否則應視為傳單和內部資料。

根據上述標準的個人調查,最早創刊的「文革」群眾組織報刊,是1966年9月1日由北京六中紅衛兵創辦的《紅衛兵報》和「首都大專院校紅衛兵司令部」創辦的《紅衛兵》<2>。北京六中紅衛兵是北京最早的一批紅衛兵之一,積極參加了「破四舊」等活動,由於採取了嚴重的打砸搶行動,一個多月後即遭到解散,只出版了十幾期。「首都大專院校紅衛兵司令部」又稱「一司」,成立於8月27日,主要負責人為高幹子女,因不久在「批判資產階級反動路線」運動中被斥為「保皇派」,報紙出了二十幾期即停刊。

9月中旬以後,隨着對「工作組」和「反動路線」的批判,一批「造反派」紅衛兵崛起,其報刊代表有清華大學「井岡山兵團」的《井岡山》、北京地質學院「東方紅公社」的《東方紅報》、北京航空學院「紅旗戰鬥隊」的《紅旗》、北京師範大學「井岡山公社」的《井岡山》,加上北京大學「新北大公社」的《新北大》(8月22日由原北大校刊改名),合稱為北京地區紅衛兵五大造反組織報紙。這些報紙的特點是,因為組織得到中央文革小組的支持,在北京乃至全國有很大影響,發表的社論往往代表了中央文革的態度,有指導運動的作用。報紙的出版、印刷、發行比較正規,前期還通過郵局訂閱,存在時間也很長,一般都延續到1969年。

1967年1月,由《文匯報》被奪權開始的上海「一月風暴」,使報紙成為各群眾組織奪權的主要對象。1月22日,《人民日報》刊登北京航空學院「紅旗」、地質學院「東方紅」聯合北京、上海出版系統的造反派組織發出的「緊急呼籲」,要求「 革命造反派聯合起來,奪取出版大權」。此後,各地「文革」群眾組織報刊的興辦達到高潮。據目前不完全統計,種數最多的地區有:北京900多種,上海300多種,江蘇、遼寧、四川都在300種以上,其多少基本上是取決於人口密度和文化地位。不僅跨行業的「文革」群眾組織辦,一派組織辦有多種,甚至連一個小學的幾個人組成的「文革」群眾組織也能辦報。例如1967年周恩來曾經詢問四川重慶的解放軍支左負責人,重慶「反到底」派有多少報紙?回答是有30多種。從報紙特色看,西藏地區雖然只有十幾種,但卻辦有獨具特色的藏文版《紅色造反者》(據說是造反派奪了藏文版《西藏日報》權後出版的)。此外北京外國語學院、北京師範大學還辦有中英、中俄文版對照的《教育革命》等報刊。從辦報人的職業看,由於造反浪潮涉及各個階層,各色人物都有,以學生、教師、幹部居多,工人其次,農民再次。一些軍事院校「文革」組織也以軍人身份辦報。尤其有趣的是,還出現了聾啞人辦的《聾人風暴》,甚至從監獄「平反」出來的囚犯也辦有《紅囚徒》,其混亂狀況可見一端。

當時「文革」群眾組織報刊的主要內容,大致可分為五類:

一是「大批判」,連篇累牘地刊登中央或地方及本單位「走資派」的「罪行錄」。尤其是1967年8月康生主持下以中央名義發出《關於在報刊上點名批判問題的通知》之後,各省市區的報刊公開點名批判了一大批黨政軍領導人中的「走資派」,本來就肆意直接點名的「文革」組織報刊更是污衊誹謗,人身攻擊,無所不用。這一類資料一般說來對歷史研究價值不大。值得注意的是,一些以「罪行」形式刊登的言論,如果不屬捏造歪曲,去除塗抹的污濁後,今天看來仍不乏閃爍真理光輝之處。如鄧小平「不管黑貓、黃貓,捉到老鼠就是好貓」的名言,最早廣為人知,就是通過這種形式。

二是刊登內部「首長講話」和文件。除了刊登本派組織的「決定」、「通知」等文件外,許多著名「文革」群眾組織報刊為了顯示自己得到中央和中央文革小組支持,幾乎都設有「動態組」、「情報組」,派出記者尾隨中央文革成員參加活動,搶先發表他們得到的「首長講話」。中央文革小組有些新的部署,或是某些不便公開的策劃,也常常有意通過「文革」群眾組織報刊製造輿論。美國學者麥克法夸爾認為,從許多報紙的引語和文章重複來看,「估計這些材料是由隸屬文革小組的某個專門機構預先準備好提供給紅衛兵的」(一個西方人按自己政治經驗的主觀臆測,在當時黨內混亂的狀態下,這種情況有,但很少——鮑昆)。在一定程度上揣測到了當時的歷史內幕。在無政府主義狀態下,許多無所適從的軍隊支左負責人也往往從「文革」組織報刊刊登的講話中摸索政治動向。這一部分內容在今天的歷史研究中價值很大。因為那些「首長」往往執掌生殺大權,一句話即可結束一個人的政治乃至肉體生命,成為冤假錯案的起因;或是將一個「文革」組織定為「革命」、「反革命」,影響整個地區的形勢。而這些人當時講話卻又多數是信口開河,沒有講稿,更沒有收入檔案。因此,各家「文革」組織報刊的刊登,成為保存的主要形式。在審判林彪、江青集團成員時,常常可以看到有關的取證。

三是刊登「派性鬥爭」和武鬥的消息、文章。1967年「一月奪權」以後,各省市自治區「文革」組織都分裂為幾大派,如北京有「天派、地派」,四川有「八二六派、反到底派」,廣西有「聯指派、四二二派」,江蘇有「好派、屁派」等等,各自在自己的報刊上刊登攻擊對方的文章,指責對方是「保守派」。一些「文革」組織的分裂,導致了原有報刊的分裂。如清華大學「井岡山兵團」的《井岡山》報之外,又出版有「兵團414派」辦的《井岡山報》,名稱一字之差,卻是勢不兩立的死對頭。發展到最激烈的7、8、9月,各報報道最多的是武鬥「血案」、「慘案」,其中當然有不少是捕風捉影,煽動對立情緒,但較多的是真實地反映了「文革」造成的災難。如著名的清華大學百日大武鬥、四川瀘州武鬥、西安未央路武鬥等等,在報刊中都可找到詳細的敘述,雖然在細節上由於偏見不完全準確,但作為徹底否定「文革」的反面教材也有一定價值。

四是刊登「路線鬥爭」的歷史資料。在造反過程中,一些「文革」組織從「走資派」家中或是機要部門抄得了不少機密文件和檔案,如過去沒有公開的毛澤東內部講話、中央內部文件等等,予以刊登,有些被編寫進反映歷史問題的「路線鬥爭」史。其中最著名的有清華大學《井岡山》和地質學院《東方紅報》分別連載幾十期的「兩條路線鬥爭大事記」,後來曾經出版單行本。這些內部檔案的披露,使外國研究者不僅了解到「文革」時期的資料,而且接觸到建國以來歷次重大政治事件的檔案,成為他們研究中共黨史的重大突破口。例如美國學者麥克法夸爾的《文化大革命的起源》、《劍橋中華人民共和國史》等著作中,就廣泛地參考和引用了「文革」組織報刊的這部分內容。

五是本派「文革」組織學習毛主席著作、首長講話、中央文件的心得體會,分析討論形勢的意見等等。前者一般沒有多少歷史價值,往往是空話連篇。後者卻有不少深刻反映社會思潮的代表作,如遇羅克等人辦的《中學文革報》刊登的《出身論》,引起了一場大爭論,實際上是特殊歷史條件下對建國以來階級關係的反思。再如1967年被許多「文革」組織報刊轉載的《中國向何處去》文章,公然提出反對成立革命委員會,要求進行巴黎公社式的暴力革命,是當時極左思潮的頂峰。因而遭到中央的嚴厲批判和禁止。

這些報刊是「文革」的產物,又推動「文革」走向失控,因而當權者對其態度也基本上經歷了鼓勵、限制,到禁止的變化。

1967年5月14日,中共中央發出了《關於改進革命群眾的報刊的宣傳的意見》,首先肯定說:「在無產階級文化大革命中,革命群眾編印的各種報刊、傳單,在宣傳戰線上起到了重要的作用。」然後針對一些嚴重問題,提出以下意見:一、應該嚴格按照中央指示和社論進行宣傳。二、毛澤東、林彪沒有公開發表的文章、講話、批示,中央內部文件、內部談話,一律不要擅自刊登、編印流傳。三、報刊上不得發表反對解放軍的文章和報道。四、必須嚴守黨和國家的機密。目前群眾組織報刊泄密相當嚴重,透露了國防工程、設施、部隊調動情況、備戰計劃、措施及經濟、外交、機要方面的重要機密,必須迅速制止。五、不要搞「黃色新聞」及其他庸俗、低級的東西。六、對國際重大問題的宣傳,要按中央方針進行。七、不要傳播「馬路新聞」、政治謠言。

就在《意見》發出一周後的5月`22日,發生了一場風波。北京市革命委員會向中央報告,一名外國記者向海外發出了「二月提綱」的全文,陳伯達、江青批示:「要追查,這是盜竊機密文件。」「建議趕走這個記者」。經周恩來指示外交部調查,記者所發電內容抄自中國人民大學紅衛兵小報,趕走記者的理由不充分,此事作罷<3>。

由此可見,「文革」組織報刊產生的嚴重後果已經引起了中央有關部門的不安。然而,這個《意見》既然首先對這些報刊予以肯定,提出的又是「改進意見」,就決定了這種狀況不可能改變,根本原因還在於「文革」本身就是「內亂」。

毛澤東在運動初期曾肯定了「文革」組織報刊的作用,並用其了解和指導社會動向。1967年6月,他會見外賓提到北京地質學院的《東方紅報》時說:這些報紙何止幾百種,有幾千種。我就收到兩百多種,看不完。他還當着北京衛戍區司令員傅崇碧的面,嚴厲批評了「文革」組織報刊上刊登的污衊黨和國家領導人的《百丑圖》,說:不能讓這種醜化我們的東西滿天飛。7月至9月,毛澤東對華北、中南、華東地區進行了視察。出發前一天,他對從湖南來匯報武鬥動亂的老同學周世釗談起了湖南形勢。周十分驚訝毛非常了解長沙武鬥情況。毛說:你看我的辦公桌上不是放着一大堆小報嗎?有些情況我是從小報上看到的。他又說:工人和學生都是革命的,兩派必須聯合起來<4>。在視察沿途中,他還從各地「文革」組織報刊上了解到武鬥分裂情況,從而發出了在工人階級內部沒有根本厲害衝突,沒有必要分裂成為勢不兩立的兩大派組織的指示。

據此,中央發出了要求各「文革」組織回本單位實現大聯合的通知。 9月8日,北京市革命委員會、北京衛戍區發出佈告,要求外地來京人員不許在北京設立聯絡站,出版報紙。社會上流散狀態的「文革」組織報刊開始急劇減少,繼續存在的多是有較大影響的各單位造反組織報刊,一般在內部發行。1968年7月,隨着工人、解放軍宣傳隊進駐學校、機關,紅衛兵開始上山下鄉和畢業分配,「文革」組織報刊逐漸走向衰亡,大多數都在1968年底至1969年中停止出版,只有少數改為革命委員會、紅代會、工代會機關報,「文革」組織報刊的出版歷史基本結束,但上海「工人革命造反總司令部」辦的《工人造反報》是個特例。

以後,在上山下鄉中,也有些知識青年辦有《廣闊天地》、《自修大學》等報刊,但或者是合法宣傳品,或者是非法地下流傳,不屬於「文革」群眾組織報刊性質。

「文革」群眾組織報刊的運作與特例

辦報理論:一般報刊都沒有這方面的專門論述,但新聞單位的群眾組織報刊如新華社「新華公社」的《新華戰報》、「革聯」的《新聞戰線》,「首都新聞批判聯絡站」的《新聞戰報》,《光明日報》的《光明戰報》等,則有些專論。《新聞戰報》第19期(1967年9月28日)刊載文章《贊紅衛兵報》,堪稱代表作。文章提出:紅衛兵報的出現是「無產階級新聞史上的一個偉大創舉」,認為初期紅衛兵運動的傳單、小字報,「就是紅衛兵報的雛形」;紅衛兵報的功勞,是使「被扣押了十幾年,甚至幾十年的毛主席的指示」及「文革」中的「最新最高指示」登出來了,並且刊登了林彪和中央文革小組「首長」的各種講話和事跡;另一個功勞就是「大批判」。文章認為,紅衛兵沒有學過「新聞學」,也不懂什麼「五要素」、「八要素」,但是他們的報紙「堅持了最徹底的群眾路線。十幾年來未解決的老大難問題——報道者和實踐者相脫離的現象,在紅衛兵報上被徹底克服」。文章還批判了所謂新聞「客觀公正」論,認為「建築在階級鬥爭上的社會裏,是不會有『公正的』科學的」。儘管文章把「革命性」作為紅衛兵報的生命力所在,但實際上這些報刊吸引讀者的地方,主要是違反當權者要求,刊登了大量的所謂被「扣押」的有關指示、內部講話和文件,比正式報刊披露了很多信息,也即通常所說的「新聞性」。

編輯技術:在當時政治環境中,也帶有其特殊的色彩。由於任何一個文字錯誤都可能帶來上綱上線的攻擊,因此當時的「文革」組織報刊的錯字率都很低,甚至低於現在的通俗報刊。《新華戰報》曾批判對立面的《新聞戰線》,開列的「罪狀」有:刊登劉少奇會見赫魯曉夫的照片時,保留了在場的康生的部分頭像;在勃列日涅夫的照片上沒有打叉;刊登毛澤東的指示放在末頁位置,等等,都被指責為「用心何其毒也」。由此可見當時的辦報者心態。

辦報經費:「文革」初期通常作法是逼迫「走資派」簽字發給購買紙張費用,作為「革命行動」,印刷、油墨等費用一般都無須支付,只要給印刷工人準備簡單的用餐即可。待到出版若干期後,儘管報紙定價較低(通常八開四版為0.02元),但因為沒有紙張、工資、稿酬等成本,一般都能有相當贏利。所以1967年6月30日北京市革命委員會雖然作出規定「各革命群眾組織已經出版的報紙一律實行自費,虧損不補」,但較大的報刊已不存在經費問題,甚至有的辦報者獲利頗豐,中飽私囊。

印刷排版:「文革」初期,當群眾組織勢力不大時,印刷是個大問題,如《首都紅衛兵》

第一期無處給印,幾乎跑遍了北京各家報社,跑了六家印刷廠,最後才在《前進報》(原《大公報》)排版,北京市印刷二廠印出。當主辦者「三司」名聲顯赫時,這些問題當然就不存在了。使用紙張,較大的報刊一般都是用新聞紙,也有少數用能搞到的各種雜色紙。顏色一般是單色,報頭套紅。字體一般用鉛字排印,也有出版專業的報刊如《美術戰報》、《地圖戰報》用照相製版,比較精美。版面一般是八開四版和四開四版。需要指出的是,美國學者唐德剛曾經以很多「文革」組織報刊中有繁體字而認為是台灣等地後人偽造,這是不了解當時的情況所致。「文革」前國務院雖然已經陸續公佈了幾批簡化字,但限於經濟條件,多數基層地區舊有的繁體鉛字暫時未能全部替代,所以在「文革」組織報刊中常常混用。報紙印數,一般都在幾千份左右,故多用平板機印刷,只有北京五大造反組織等報刊發行量在萬份以上的才用當時較先進的滾筒印刷機。

流通發行:「文革」初期,一些著名的群眾組織報刊曾通過郵局訂閱發行。全面動亂以後,郵局也分裂為幾大派,拒絕發行對立面的報刊,於是各報刊主要採取郵購和零售方式。在武鬥嚴重的地區,有的群眾組織還出動「文攻武衛」隊保護髮行。各大城市都形成了自發的集散地。如北京形成了王府井大街南口、百貨大樓門前和西單商場門(實際上是西單路口,就是現在的西單文化廣場地址——鮑昆)前幾大零售市場,後來發展成為交換市場,許多市民和外地來京者用自己的多餘報紙互相交換。一些搶手的報紙甚至出現了高價出售的情況,北京市革命委員會為此曾發佈告禁止「投機倒把」。一般說來,售報者主要是各報刊本組織的成員「義務勞動」,並不重視贏利,有時賣不出去就索性當傳單贈送。為了擴大影響,一些報刊往往押解本單位的著名「牛鬼蛇神」上街賣報。如外交部副部長喬冠華、姬鵬飛都曾被勒令到王府井百貨大樓前廣場賣報。喬覺得這樣「有失國體」,想了個對付辦法,待到押解他的造反派剛走,就把小報往地上一放溜走,然後用自己的錢冒充報款上繳,還要多出幾角錢,造反派諷刺地說:「你這個修正主義分子倒會賣報賺錢!」此事傳到毛澤東耳中,1973年4月他還特地為喬冠華的一首打油詩改寫了後兩句,全詩是:「八重櫻下廖公子,五月花中韓大哥。莫道敝人功業小,北京賣報賺錢多。」<5>

影響最大的「文革」組織報刊:是《首都紅衛兵》、《中學文革報》、《工人造反報》。

《首都紅衛兵》創辦於1966年9月13日,當時是「首都大專院校紅衛兵革命造反總司令部(簡稱「三司」)宣傳部」主辦。1967年1月25日,《首都紅衛兵》發表社論《打倒「私」字,實行革命造反派大聯合》。毛澤東看到後,感到這篇文章有助於控制越來越趨向分裂的「文革」組織,於是在標題上劃上紅圈,要求各大報立即轉載。2月1日,《人民日報》、《解放軍報》、《紅旗》雜誌一齊轉載,並在編者按中引用毛澤東的批語指出「這篇文章提出了一個帶有普遍意義的、極其重要的問題」。《首都紅衛兵》開始聲名大振,執筆社論的一個大學生也被調到《人民日報》工作。此後《人民日報》又四次轉載該報文章:1967年2月12日《奪頭腦里「私」字的權》、1967年2月20日《必須充分重視革命幹部在奪權鬥爭中的作用》、1967年8月29日《堅決做解放軍的可靠後備力量》、1967年9月13日《紅衛兵要在革命大批判中立新功》。這一時期,《人民日報》也先後轉載了清華大學《井岡山》、北師大《井岡山》、北京大學《新北大》等報刊的文章,但數量不能和《首都紅衛兵》相比。

「三司」由此在外地成為中央文革的代言人,紛紛開設駐某地聯絡站,發號施令(那時三司確實太火了——鮑昆)。據不完全統計,1967年1月底,「三司」在外地的42個城市設立了聯絡站,《首都紅衛兵》辦有上海、重慶、西寧、株洲、長沙、無錫、常州等分刊。在北京還辦有中學中專版。其發行總量,估計在50—100萬份,是北京和全國發行量最大的「文革」組織報刊。

1967年2月22日,北京「大專院校紅代會」成立,因為「三司」是核心,故《首都紅衛兵》也就成為「紅代會」機關報(這份報紙立刻變得索然無味,一派空話連篇的官腔——鮑昆)。不久大學造反派分裂為「天派、地派」,《首都紅衛兵》也分裂為兩種,出現另創刊的「紅一號」,各地分刊也獨立行事,出現了分刊批判本刊,本刊宣佈分刊非法的混亂狀況。

《中學文革報》同樣是北京和全國影響最大的報紙,命運卻和《首都紅衛兵》截然不同。

1966年底,北京四中學生牟志京看到失學青年遇羅克的文章《出身論》,十分讚賞。他向學校借貸500元,聯繫1201工廠印刷,於1967年1月18日以「首都中學生革命造反司令部宣傳部」的名義出版了《中學文革報》第一期,全文刊登了《出身論》。報紙出版後,引起了社會上的極大反響,許多群眾組織報刊圍繞《出身論》的觀點展開了大辯論,多數予以嚴厲批判。《中學文革報》又陸續刊登《談「純」》等文章進行反駁。

《出身論》開篇指出:「家庭出身問題是長期以來嚴重的社會問題。」作者經過統計和分析,針對當時盛行的血統論,尖銳地呼籲:「人是能夠選擇自己的前進的方向的。這是因為真理總是更強大,更有感召力。」「究竟一個人所受影響是好是壞,只能從實踐中檢驗。這裏所說的實踐,就是一個人的政治表現。」「在表現面前,所有的青年都是平等的。」「娘胎里決定不了。任何通過人努力所達不到的權利,我們一概不承認。」

在當時強大的政治壓力下,這篇文章大膽提出的觀點,對長期以來「階級鬥爭為綱」造成的人與人之間的嚴重扭曲對立關係,進行了尖銳的批判和造反。其所提出的從實踐中檢驗好壞的論點,實際是1978年「實踐是檢驗真理的唯一標準」大討論之前的民間探索。它雖然利用了「文革」組織報刊的形式,卻是當時從實質上否定「文革」的唯一一份報刊,因而一方面受到群眾的歡迎,一方面必然遭到打擊和迫害。1967年4月13日,中央文革小組的戚本禹在講話中點名批判了《出身論》和《中學文革報》。此後遇羅克和辦報者都受到殘酷迫害。1970年3月5日,遇羅克被判處死刑殺害。1979年11月21日,北京市中級人民法院宣佈遇羅克無罪。

《中學文革報》到1967年4月1日共出版了6期,每期印數在3萬到6萬之間。載有《出身論》的第一期還出版特刊重印,前後共發行10萬份,都銷售一空<6>。至今,這份報紙仍然是收藏者眼中的珍品。

上海《工人造反報》是出版時間最長的群眾組織報刊。該報從創刊之始,就是中央文革小組的御用工具。1966年12月6日,張春橋、姚文元在北京接見「工總司」代表,提醒他們注意抓輿論陣地。王洪文等人便於12月28日創辦了《工人造反報》,張春橋看了創刊號,要求他們「辦得潑辣,敢於講話」,「造反報火力可以強一些,不然的話,要這樣的報紙幹什麼?有些文章《文匯報》不能登,造反報、紅衛兵報可以登,火力要超過《文匯報》。出一期報紙要使有些人睡不着覺。別人不敢講的,造反報你們要大膽講。」這家報紙名為群眾組織報刊,實際上被上海「官方」直接操縱,重要稿件都由「康辦」(康平路辦公室,上海市委及張、姚在上海辦公地點)審閱,報紙負責人經常出席「康辦」會議,使該報與當時的上海《解放日報》、《文匯報》、《支部生活》合稱上海「三報一刊」,媲美於北京中央的《人民日報》、《解放軍報》、《紅旗》雜誌「兩報一刊」。《工人造反報》的許多社論是與上海「三報一刊」合寫的,不少被張春橋、姚文元指示《人民日報》、《紅旗》雜誌轉載,影響很大。

該報發行量最初為3萬份,1969年增加到平均每期41萬份,最多一期達到64萬份,遠遠超過上海市革命委員會機關報《解放日報》。該報還出版了大量的「學習材料」,被各地競相翻印。各省市自治區革命委員會成立後,各群眾組織報刊先後停刊,只有《工人造反報》堅持出版,一些地方的造反派便以此為榜樣,要求復刊。1971年4月,張春橋不得已指示《工人造反報》停刊,前後共出版488期<7>。

「文革」群眾組織報刊的收藏與研究

「文革」群眾組織報刊的收藏,實際從「文革」中即已開始。從1967年1月27日到8月28日,《人民日報》、《紅旗》雜誌、新華通訊社都多次刊登啟事,「希望各地無產階級革命派的同志們大力協助,及時把你們辦的報紙及刊物每期寄送十份」。北京圖書館(現中國國家圖書館)革命文獻資料部當時也曾經發出類似通知,並派人每周一次到各主要報刊編輯部或交換站索取。所謂交換站,即是與現在的機要交換站類似的機構,在數個比較權威或地理位置便利的群眾組織所在地,設若干口袋或格架,各報刊有固定的位置,每次將自己的報刊插入各格,並取走別家贈送的報刊。以北京為例,清華、北大等北京五大造反組織、煤炭部、北京三中、北京師大一附中等,是當時交換比較廣泛的內部集散地。

由於時局的動盪、人員的沉浮,這些「文革」群眾組織報刊至今仍集中存留在個人手中的已不多見,主要保存於專門的圖書檔案部門。據筆者所知,目前世界上收藏最多的四家單位是:中國國家圖書館、上海圖書館、北京大學圖書館、美國「中國研究資料中心」。其中北京地區佔有兩家。

各家中,以中國國家圖書館文獻部所藏種數、期數最為浩繁,共有報刊2611種、66790期,其中北京地區的有315種、5864期。已製成縮微膠捲,由於資料內容特殊,尚不能公開借閱。北京大學圖書館據說有1700多種。此外,清華大學圖書館、中國社會科學院近代史研究所圖書館、中共中央組織部圖書館也收藏有相當數量。後者以藏有毛澤東曾經閱讀、批註過的報刊獨具特色。

進入90年代,隨着人民經濟條件的改善,民間收藏蔚為風氣。「文革」組織報刊以其特殊歷史背景而備受集報者歡迎,收藏者眾多,各地集報協會中都有專門收藏此類者。但由於特殊政治內容,不能進入拍賣市場,流通渠道主要是民間文化舊貨市場,如北京潘家園、鄭州古玩城等地攤市場是比較集中的場所,出售者主要是走街串戶的廢品收購小販,從收購的廢報刊中挑選出來到地攤出售。由於來源日少,目前價格不斷上漲,普通每份在5—10元,創刊號每份高達幾十元不等。

研究者目前主要是境外學者,尤以美國為最。

美國政府情報機構自1966年便開始搜集「文革」群眾組織報刊,途徑主要是通過中立國家的外交人員、過境旅客等,採取現金收買的方式,每份高達8美元。這些報刊被製成縮微膠捲,聘用中國問題專家進行仔細的研究分類,最多時達60多人。不久,這批近萬張縮微膠捲作為學術資料贈送給哈佛大學燕京圖書館,1968年起又整批贈送給美國「中國研究資料中心」,並撥款50萬美元資助其公開影印出版。從1975年起,出版了20卷《紅衛兵資料》,共1064種、10343頁,成為70至80年代西方研究「文革」的原始資料,美國各主要大學東亞圖書館一般都有收藏。此外,比較詳細的目錄還有美國國外廣播新聞中心編輯《特別備忘錄:紅衛兵出版物目錄及說明》及《聯合研究所藏紅衛兵出版物目錄》、李洪永著《紅衛兵出版物研究指南》等。

90年代,一批在美國各大學畢業的中國「老三屆」學生先後在美國大學任教或擔任圖書館負責人,有感於《紅衛兵資料》的遠不全面和影印質量較差,決定以自行集資的方式繼續進行搜集和整理。自1995年起,由美國狄金森學院、芝加哥大學、明尼蘇達大學、史丹福大學等校的華人學者開始主持,通過網絡向全世界的的研究者、收藏家徵集「文革」報刊,引起了強烈反響。他們計劃在3--5年內,以《新編紅衛兵資料》的形式,仍由「中國資料研究中心」等機構出版100卷。其中北京地區將包括936種,三分之一以上是一份不差的整套報刊;全國共3000種、10000份以上。

美國之外,據筆者所知,俄羅斯科學院遠東研究所現代中國研究室烏索夫教授著有專著;日本亞洲經濟研究所編有《紅衛兵報總目1—5》(主編加加美光行,愛知大學現代中國學部教授);日本國際問題研究所編有《紅衛兵新聞》目錄縮微膠捲;日本早稻田大學文革資料研究會出版有《紅衛兵報揭載誌紙別索引》(主編鱒澤彰夫);香港友聯研究所編有《紅衛兵資料目錄》;瑞典斯德哥爾摩大學亞太研究中心沈邁克教授長期搜集並著有研究論文,還舉辦了紅衛兵報刊展覽。此外,據介紹在蘇聯東歐劇變之前,東歐一些學者也有研究。

美國學者麥克法夸爾曾經這樣評價「文革」組織報刊說:「文化大革命中披露內情的全部材料幾乎都是由為數眾多的紅衛兵組織發表的,這些組織在1966—1967年間曾遍佈整個中國。其中一些是在紅衛兵小報上定期發表的,還有一些則以小冊子的形式出版。」他認為,「紅衛兵材料的可信性是大大打了問號的,但如果慎重使用,仍是不可多得的重要研究依據」。這也是比較中肯的判斷。但是,他認為,「中國自己保存的紅衛兵出版物顯然寥寥無幾」。這當然是因為中國這方面的研究和保管而不為外人所知所致。據筆者所知,國內發表過研究成果的學者,僅有北京大學國際政治系副教授印紅標等幾人(其實民間收藏頗豐,只是缺少研究——鮑昆)。

由於「文革」時期群眾組織報刊的特殊政治內容,不可能也不應該形成廣泛的研究領域。但是,這畢竟是歷史的特殊產物,可以說是空前絕後的,具有一定的價值。通過它,我們可以看到,名為「文化大革命」的這段歷史,存在着怎樣荒謬的「文化」與「革命」。

<1>國家統計局:《國民經濟統計提要》,1979年編。

<2>據中國國家圖書館文獻部藏紅衛兵報刊登錄卡片:1966年8月11日「毛澤東思想紅衛兵瀋陽總部」已辦有《快報》第三期。疑為傳單性質。

<3>裴堅章主編:《研究周恩來》第282頁,世界知識出版社1989年版。

<4>周彥瑜、吳美潮:《毛澤東與周世釗》第210頁,吉林人民出版社1993年版。

<5>章含之等著:《我與喬冠華》,第49頁,中國青年出版社1994年版。「廖公子」指當時在日本訪問的廖承志,「韓大哥」指當時在美國進行談判的韓敘。

<6>徐曉、丁東、徐友漁編著:《遇羅克遺作與回憶》第224頁,中國文聯出版公司1999年版。

<7>李遜:《大崩潰:上海工人造反派興亡史》第134頁,時報文化出版企業有限公司1996年版。

來源:《檔案與北京史》,中國檔案出版社,2003年7月來源日期:2006-10-8 本站發佈時間:2006-10-8

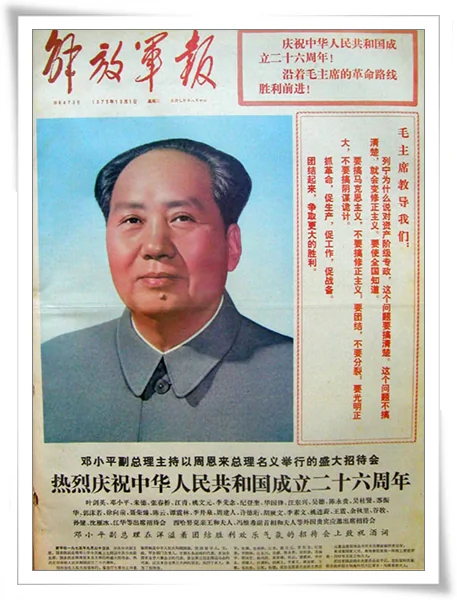

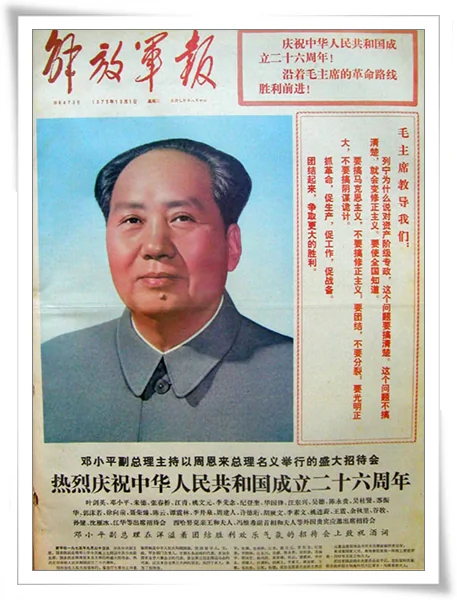

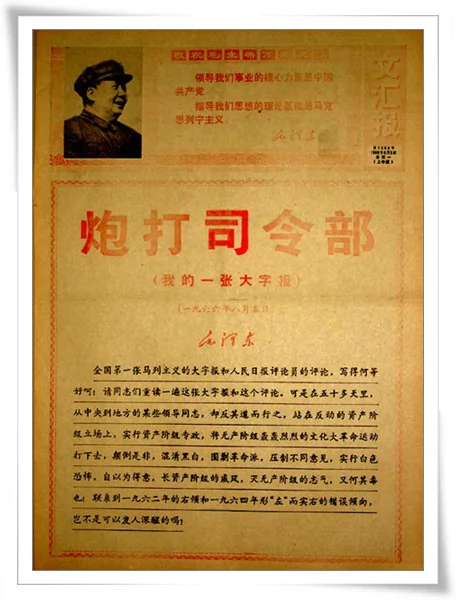

文革前後報紙的封面上的毛澤東

文革報紙中的毛澤東(多圖)

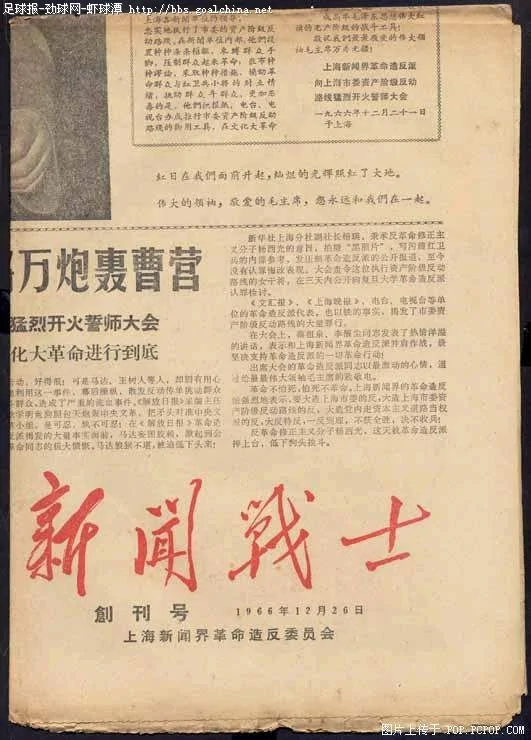

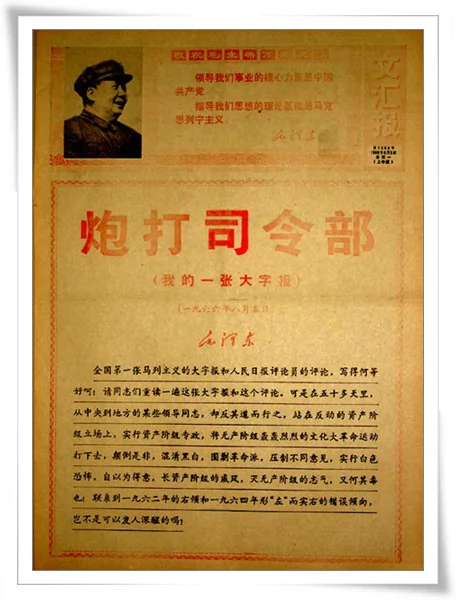

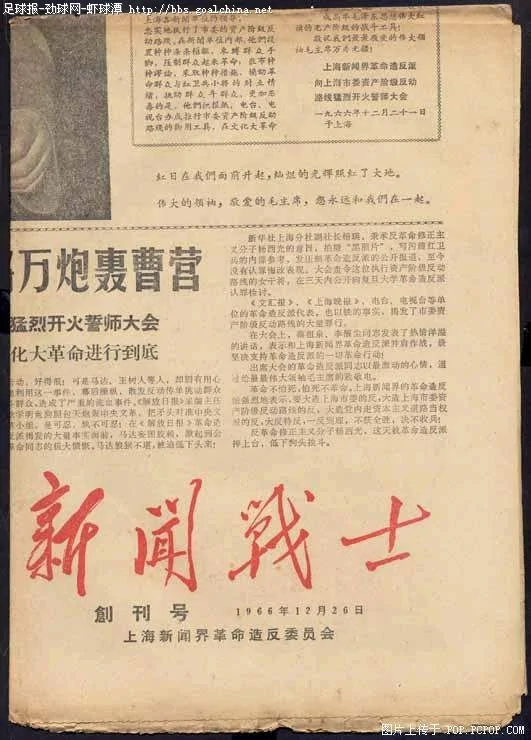

在藏書愛好者眼中,「文革」期刊創刊號是具有收藏價值的。筆者現將四種較難遇見的「文革」創刊號介紹於同好。

《朝霞》月刊系上海人民出版社於1974年1月創辦的。這是該社繼創辦《朝霞》叢刊(創刊時叫《上海文藝叢刊》,「朝霞」是第一輯的名字,後改為《朝霞》叢刊)後的又一「重大」舉措。有些雜誌是先出叢刊,後改為期刊,如《魯迅研究》、《光與影》等;也有先出期刊,後增加叢刊的,如《文學評論》。像《朝霞》這樣先出叢刊,後出月刊,叢刊和月刊互為補充的,實屬少見。

《學習與批判》系上海復旦大學於1973年9月創辦,創刊時間介於《朝霞》叢刊和月刊之間。《朝霞》月刊和《學習與批判》屬於典型的「文革」雜誌,儘管當時印量極大(例如《學習與批判》創刊號印量為30萬冊),「文革」一過,紛紛變成了垃圾。《朝霞》月刊創刊號不僅稀見,且無任何創刊號的標誌,有幸遇見也未必能識別,更增加了收集的難度。

由文物編輯委員會於1972年5月創辦的《文物——革命文物特刊》屬不定期出版的叢刊,出了數輯後,於1976年4月改為《革命文物》期刊,後又於1981年1月在改為《文物天地》期刊。它雖屬文物類學術雜誌,但既創辦在「文革」這一特定時期,就難免有那個時代有烙印。不過,有幾篇文章倒留下一些珍貴的資料,至今仍有史料價值。例如《〈在延安文藝座談會上的講話〉版本略談》一文,就列表介紹了它自1943年10月19日在延安《解放日報》公開發表至1953年3月人民出版社出版新定本以來,其間84種單行本的名稱、出版單位、出版時間、頁數、紙張等概況。無疑,它是搞「毛著」版本收藏和研究的書友不可多得的指南。

《自然辯證法雜誌》系上海人民出版社於1973年6月創辦的,創刊時為不定期出版的叢刊,同時出版16開的大字本和大32開的小字本,兩種除大小不同外,從裝幀到內容完全一樣。小字本印量10萬冊,乃舊書肆常見之物,花兩三元便能購得一冊;大字本是專供老幹部閱讀的,只發行了三千冊,現已成稀見之物。《自然辯證法雜誌》「編者的話」說:「本刊的出版,希望能對促進哲學工作者和自然科學工作者的合作,起到一點作用。」刊物所發文章,大多是用哲學觀點闡述自然規律的科學論文,拋開它的時代印跡不說,這份雜誌的內容至今仍具有可讀性。