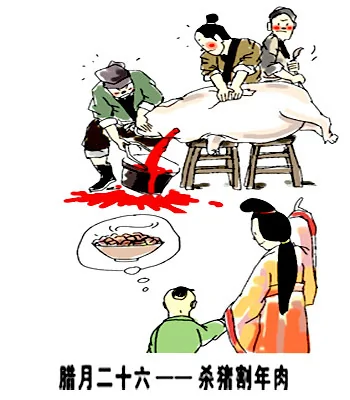

臘月二十六,殺豬割年肉,人們只在一年一度的年節中才能吃到肉。

「臘月二十六,殺豬割年肉」,說的是這一天主要籌備過年的肉食。殺豬是殺自己家養的豬;沒養豬的人家則到集市上去買過年吃的肉。在臘月二十六,過年傳統民俗就是「割年肉」「燉大肉」。

微軟雅黑"> 臘月二十三開始,送灶神、掃塵、接玉皇、貼窗花,到了臘月二十六,從從這一天起要開始置辦年貨了。在各地鄉村,這一天是大集市日,集市周邊各村的百姓紛紛前往趕集買年貨,煙、酒、魚、肉、鞭炮和走親戚用的禮品一樣也不能少,年味已漸濃了起來。

過年「割年肉」、這裏的年肉一般是指豬肉,而吃「年肉」就是講究要吃紅燒肉,因為肉本身就代表着富裕的意思,而紅燒肉則更能表示來年的日子紅紅火火的富裕十足,因此,吃一碗熱氣騰騰泛着肉香的紅燒肉是多臘月二十六的重要內容。

在民俗中,還有「臘月二十六,里外洗一洗」「臘月二十六,洗淨禽畜屋」的說法,前兩天掃塵,送神,接神,這兩天則要集中洗澡、洗衣,除去一年的晦氣,準備迎接來年的新春,京城有「二十七洗疚疾,二十八洗邋遢」的諺語。臘月二十六洗浴為「洗福祿」。其意思是說,臘月二十六這天人們要進行洗浴,這樣來年的「福祿」就會更多。這兩天的洗澡,總的來說,是洗去陳舊氣,迎來新喜氣;洗去倒霉運,天天逢好運;洗去憂愁和煩惱,來年快樂身邊繞。洗淨迎福祿,福祿更長久。

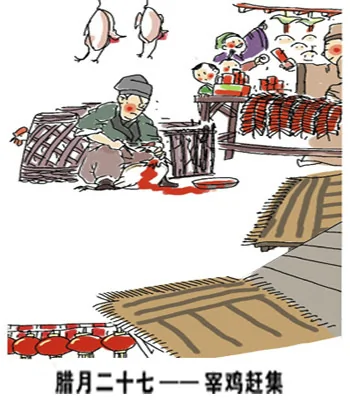

臘月二十七,宰年雞、趕大集,過年所需物品都在置辦之中。

傳統民俗中,臘月二十七是集中趕大集的日子嗎,在介紹二十六時,我們已經提到,京城有「二十七洗疚疾」的習俗,山西呂梁地區講究臘月二十七日洗腳。這天傍晚,婆姨汝子都用開水洗腳。不懂事的女孩子,大人們也要幫她把腳擦洗乾淨,不留一點污穢。民間傳有「臘月二十七,婆姨汝子都洗腳。一個不洗腳,流膿害水七個月」的俗語。而全國各地這天都有「宰年雞、趕大集」的習俗。

年謠稱:「臘月二十七,宰年雞、趕大集」,是說這天除了要宰殺自家的家禽,還要上店趕集、集中採購。過年期間的「上店趕集」雖然也有與往日集市貿易、購缺賣余的內容,但更多的是買賣年節物品,諸如鞭炮、春聯、神馬、香燭、燒紙、牛羊肉、贈送小孩子的各種玩具禮品、女孩子的各種頭花飾物等等。總之,過年所需物品都在置辦之中,故而這天各地的集市都十分紅火熱鬧。

臘月二十七殺雞是有講究的。要殺好的雞,不在當天吃,一直放到除夕才能吃,而且,除夕夜吃的時候也不能吃完,要一直留一點。因為「雞」同「吉」,有吉利、吉祥如意的意思,本身代表了大吉大利,所以節日期間,天天都要在餐桌上見到雞,這樣才算圓滿。另外,因為老理講究初一不能動刀,所以,這些東西當然也就要提前定下時間準備好了。臘月二十七這天殺雞,不同的地區還有一些不同的講究:在天津,講究只能用公雞,因為要取漂亮的外觀和其雄赳赳的氣派。在北京,老北京人除了在這天要準備雞肉外,還要準備其他的各種肉類,蔬菜等等吃食,也是為的大年裏能準備出一桌豐盛的年夜飯和家人一起分享。

二十七趕大集,買雞子,大家一定要注意,這裏推介你如何去採買好的活雞或雞肉。

1、不買農貿市場來路不明的死雞。與豬肉相比,雞肉更加「危險」。現在各地出售的豬肉都有嚴格檢疫檢測,而雞肉缺乏正規檢疫,監管差,再加上雞很容易病死,很多養殖戶不得不用藥來維持。因此建議購買有正規渠道、包裝上標有生產廠家、日期等信息的雞。

2、買顏色發白的雞肉。活雞被宰後,血會放出來,顏色就會發白。如果肉質發紅、發黑,這樣的雞不是病雞就是死雞。如果買整雞,可以通過刀口辨別:如果刀口不平整、放血良好的是活雞屠宰;刀口平整甚至無刀口、有殘血、血呈暗紅色,就可能是死後屠宰的雞。

3、摸、聞辨新鮮。如果雞肉外層微干,不發黏、不沾手,用手指壓後會立即復原狀,無異味,則說明雞肉比較新鮮。

4、看雞爪挑柴雞。柴雞、草雞等都稱散養雞,價格要貴不少。識別方法是看雞爪。一般散養雞的腳爪細而尖長、粗糙有力,而圈養雞腳短、爪粗、圓且肉厚。

5、看翅膀識別注水雞。雞肉注水,破壞了肉的組織結構,使肉失去了原有的品質和風味,更嚴重的是還會造成肉類寄生蟲、致病菌污染。這可以看翅膀來辨別,如果發現上邊有紅針眼或烏黑色,那就證明已經被注了水。另外,可以用手指捏一捏皮層,若明顯感到打滑,就可能是注過水的雞肉。

6、買活雞,別挑肉太多的。挑活雞,要選精神活潑、眼睛靈活、眼球充滿整個眼窩、兩翅緊貼身體、毛有光澤的。更重要的是,身上肉不要太多,肉多而肥的雞可能是激素催的。在吃法上講究吃肉挑公雞,燉湯用母雞,這就是說要根據自己的吃飯來選擇。

臘月二十八,打糕蒸饃貼花。古人以桃木為辟邪之木,後被紅紙代替。

臘月二十六、臘月二十七準備了過年要吃的肉類,到了二十八這天,就該準備麵食了。在地方民俗中,太原人要蒸好「糕兒饃饃兩笸籮」;河北人則是「蒸棗花」預備除夕祭禮祖宗作供品;我們河南人則是「二十八,蒸饃炸圪塔。」

在我們河南,發麵蒸饃。每家根據情況,至少要蒸能夠吃到「破五」(即過正月初五)的數量,有的人家蒸的饃,甚至能吃到正月底。饃的品種花樣很多,有方形饃、花卷饃、肉包(石榴形的)、菜包、紅薯包等。南部地區一般不蒸上尖下圓的饃(平時也不做這種樣式的饃,只有在上墳祭祖、敬神還願時用這種形狀的饃)。北部地區的饃個頭很大,有1斤多重一個的,也有3斤重的。有的在白面大饃上做成蓮花瓣、菊花葉、歪嘴桃等許多花樣兒,再塗上不同的顏色,花花綠綠,紅白相間,十分好看。大花饃一般是過年期間走親戚時帶的禮品。還有花糕和棗花子饃,也是過年時必須準備的(豫北、豫東尤為重視),特意用上等白面做成,花樣極多。如「二龍戲珠」、「童子獻壽桃」、「富貴不斷頭」、「鯉魚跳龍門」、「蓮花瓣」等。這些花糕的式樣既寄託了人們的某種美好的願望,又充分顯示出了婦女們高超的技藝,是一種食品藝術。大花糕下有底盤,上用各種花形圖案堆積而成。小的直徑17厘米左右,二三公斤重;大的直徑30匣米有餘,重5公斤多,棗花大都是蓮花形,中間接一粒紅棗,有單瓣蓮花形的,也有雙瓣的,棗花供祭祖,花糕供祭神。擺上供案以後,在燭光閃爍下,顯得富麗堂皇。正月初三以後,把這些花饃餾了招待客人。

過年蒸饃,還帶一點神秘色彩,一般是小心謹慎,閒話少說。如有外人進來,一般也只說一兩句吉利的話。蒸籠漏了氣,發現後也不能大驚小怪,趕緊不聲不響地封嚴。像「爛了」、「完了」、「不熟」、「黑」等等詞語,都被視為不吉利,在蒸饃的時候是不能說的。沒有蒸籠的人家,要事先約好借蒸籠的時間,別人正在蒸饃,不能去借。用後還籠時,必須在籠里放一個饃,以求兩家富有,吃喝不愁。

從農曆二十八到三十上午,都可以是食品「過油」的時間,有炸豆腐、炸丸子(肉丸、豆腐丸、菜丸等)、炸酥肉等,這就是所謂的「炸圪塔」。總之,這段時間過年的氣氛隆重,女主人都是圍着鍋灶轉,為的是過一個吉利的大年。再就是「寧窮一年,不窮一節」,這個「節」就專指過年,無論日子平時再緊巴,這過過年準備吃用那可是一點也不能含糊的。

臘月二十九,上墳請祖上大供。對於祖先的崇拜,在我國由來已久。

一些年的臘月是小進,沒有臘月三十,二十九晚上就是除夕夜了。中國農曆曆法是以「朔望月周期」來計算一個月的天數;「朔」所在日為初一,是人們完全看不到月亮的時刻;「望」所在日為十五,就是滿月的時刻。由於月球、地球、太陽三者之間的相對運動並非一成不變,因此「朔望月周期」有長有短,農曆一年中就出現了大月30天、小月29天的分法。同時,為了保證農曆每月的初一必須是朔日,所以大小月的安排也不是固定的,這需要通過觀測和科學推算加以確定。2012年農曆臘月的「朔」(初一)到正月的「朔」(初一)恰逢小月,因此年三十這一天就這樣被省略了。

有臘月三十的臘月二十九,叫「小除夕」,家置酒宴,人們往來拜訪叫「別歲」。焚香於戶外,叫「天香」,通常要三天。除夕是指每年農曆臘月的最後一天的晚上,它與過年(正月初一)首尾相連。「除夕」中的「除」字是「去;易;交替」的意思,除夕的意思是「月窮歲盡」,人們都要除舊布新,有舊歲至此而除,來年另換新歲的意思,是農曆全年最後的一個晚上。故此期間的活動都圍繞着除舊布新,消災祈福為中心。周、秦時期每年將盡的時候,皇宮裏要舉行「大儺」的儀式,擊鼓驅逐疫癘之鬼,稱為「逐除」,後又稱除夕的前一天為小除,即小年夜;除夕為大除,即大年夜。