"人"字應該寫在天上,而不是寫在地上被踐踏!我那時僅僅向真實走了一步,就造成這樣的結果。接近真實是很危險的!但能夠虛偽下去嗎?不能!無論如何,不能再虛偽下去,文學總要留幾句真話,這是最起碼的要求

美琪大戲院地處上海繁華的南京西路,解放前是海內外公認的"亞洲第一劇場"。這座建築對面有幢舊式大樓,79歲的白樺與老伴王蓓已經在此居住了20餘年。從《曙光》至《苦戀》,由浪尖到谷底,數載出沒於劇作風波,今天,白樺依然正對着昔日的"大戲院"。

一張面窗的書桌,兩把普通的沙發椅,還有整排倚牆書架,客廳陳設素樸,惟牆上數幅水墨吸引人,均是大師手筆:黃永玉的貓頭鷹、黃胄的驢和吳作人的玄鵠。"我和畫家關係都不錯。"白樺淺淺地笑了。

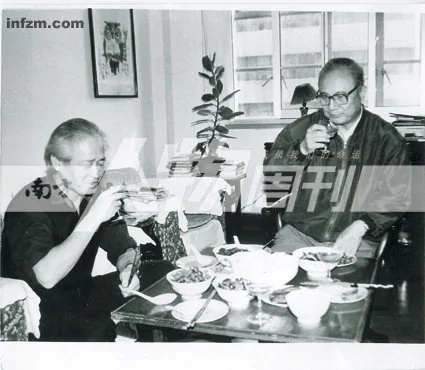

當我們辨識畫上字跡時,王蓓正饒有興趣地聽着,她時不時地應和,仿若好學的孩子。翻看白樺舊照時,她認真地冒出一句:"咦?你那時候怎麼胖嘟嘟的?"

這位小老太太臉上總掛着純真而疑惑的微笑。一旁的白樺半開玩笑地憐愛道:"你又忘記了。"為了提醒她帶鑰匙,白樺在門上用毛筆畫了把惹目的大鑰匙。

記者提到她參演的《武訓傳》受過批判,王蓓已不記得了――而她當時寫的檢查還在書架上。老伴回房後白樺告訴記者:"她現在的記憶力實在不行,什麼事都想不起來了。快樂的事情忘掉了,悲哀的事情也忘掉了。她對苦難是一種抽象的記憶,就覺得受過些罪,但具體的都忘掉了。"

兩人1953年結識,1956年結婚。之前,一人在上海一人在北京,鴻雁傳書3年。如今兩人相濡以沫,已走過了50多載春秋,白樺說,"因為我,她吃了很多苦。我一直和她開玩笑,你嫁給別人可能太平點。"

"您喜歡她什麼?"

"她很內斂,到現在都不願拋頭露面。她從來不炒作自己,不願意出席那些活動。從拍戲數量來講,她可能比她同時代許多演員都多得多。她那個時候紅得很吶。一到上海,第一部就是《武訓傳》,那時的大製作。從美國回來的孫瑜導演科班出身,使用的都是阮玲玉、王人美那樣的演員。名導演找她,接着,很多戲都找她了,《烏鴉與麻雀》啊,《聶耳》啊,都找她。她比較低調,不像三四十年代的明星。那時候我也認識一些演員,相較之下,她含蓄、不張揚,家教很嚴。雖然最初並沒想過會談朋友,但我知道,她至少是可以理解我的一個人。"

妻子理解他,兒子不理解。兒子童年時承受的精神壓力成人都承受不了,"文革"時他問爸爸:"為什麼別人都可以當紅小兵,我不能?"

白樺也不了解兒子。當年兒子考取上海交大的重點繫船舶動力。白樺不大敢相信,"我說你再去看看那個榜,他說已經發榜了,我說你再去看一次――這說明我不了解他,他從不和我講學習上遇到什麼困難,我也不懂,所以他考取了我很驚訝。"

1980年代兒子去了美國,而白樺還未終止被批判的命運。兒子就懊惱:別人家的文化大革命都結束了,我們家的為什麼沒有結束?

他有時候會埋怨父親:爸爸!您不能改變方式生活嗎?

白樺說,你不了解我――我經歷過日軍的佔領,經歷過你祖父的被活埋,看見過撲來的日本狼狗,看見過屍橫遍野,參加過戰爭,你沒經歷這些,你就不可能理解我。

兒子希望父親能變一種活法,不要那麼認真:很多事情,你可以不理睬它,這些事情你也管不了。為什麼不犬儒主義一點呢?但白樺沒法"不理睬"。

"我也可以去釣魚,可以去遊山玩水,這樣的話,可能住的房子也很好,待遇也很好,級別也很高,但那又有什麼意思呢?我根本不是要個名啊什麼的。年輕時,在我們的傳統教育裏面,這是非常強烈的東西,包括魯迅先生也是啊,他接受的傳統東西很強烈,所以要承擔社會責任。不知道社會責任,活着還有什麼意思?"

1985年與巴金

1991年與馮牧

白樺近照

和彭寧(左)、荷里活女導演

因為3封信,關了8個月

1955年,"反胡風"運動開始了。在京的軍內作家、畫家和一部分編輯被集中在廣安門外六里橋蓮花池,若干年後這些過來人都把蓮花池戲稱為"蓮大",白樺亦是其中一員。

剛進"蓮大"時,白樺只是個懵懂青年。"學習班"領導要求"所有人的日記、信件和武器都要上交"。他有恃無恐,甚至有些得意地回答:"我已經不記日記了,也不保留信件了。武器,只有一挺'水機關槍'。"孰料召來嚴肅批評:"如果組織上一定要你交出一挺'水機關槍'來,你怎麼辦?"

不久,蓮花池的運動從"反胡風"過渡為全國性的"肅清反革命"。人人自危,白樺真正感覺到了死亡的氣息。

開始審查是從我和胡風的關係入手的。其實我沒說過什麼話,就因為和胡風一起工作過,通過3封信,被關了8個月。其中兩封是關於寫作的問題,一封是說我送給他一個硯台。

我和胡風的相識,是在1953年5月。可能是因為我太年輕,第一眼就覺得胡風是一個三分沉悶、三分無奈、三分憂鬱的老人,還有一分好像是憤懣,隱隱約約地覺察到他頭腦里裝着許許多多說不出的心思。

我們曾給一位身材修長的女記者偷偷起了綽號,叫鷺鷥。胡風先生微微笑着說:"在鷺鷥中間加一個'依'字,鷺依鷥,不是很像一位外國女士的名字了嗎?"事後想起來我才意識到,他和我們在一起除了說笑,什么正經話都沒有交談過。而那一段短暫相處,對於他,幾乎是最後的輕鬆而快樂的時光了。

後來轉入對我短暫而有太多"進步"活動歷史的審查,開始長達8個月的"隔離"。那時所謂"隔離",比起今天刑法意義上的監禁嚴酷得多,不許往外寫信,不許往外打電話,甚至沒有放風時間。有人寫材料揭發:在我的家鄉,當年和我發生關係的中共地下支部是"紅旗支部"(指敵特打着紅旗的假共產黨支部)。

年輕的白樺難以接受,面對飄然的蘆葦盪,他設計過一了百了的歸宿:在去飯廳或上廁所的路上突然逃脫,溜進葦盪,切開手腕上的動脈,結束25歲的生命。誰知,事先寫好的遺書被人發現,招來一場無情的羞辱和批鬥,以及更加嚴厲的看管。直至1956年春,"審查"終於告一段落,白樺得以離開大雪紛飛的蓮花池。

回憶這段經歷,白樺經常提及嶺南人吃猴的故事:傳說一個北方人來到嶺南某地的猴餐館,店主帶他到猴籠選猴,他閉眼隨便指了一下,群猴見客來,驚恐萬分,立即抓住一隻被指認的猴子,用力向籠門前推搡。

1957年9月,白樺赴昆明接受批判。1958年春,他被定為右派分子,開除軍籍,逐出文學界,被迫擱筆20多年。

可以革命的人都去革命了,沒人做事,更沒人養豬,就把豬交給了我這個沒資格革命,只有資格勞動的人。我從接生到把它們養肥、殺了吊起來開膛,全都會。像奇蹟一樣,我離開養豬場去干別的勞動,那些豬就出現瘟疫。豬瘟是很難治的,他們又把我調回豬場,那些豬馬上治好了。我做過很多事,是個很好的工人,種水稻也內行,鉗工、電工、管工、鍋爐工……而且是個好廚師。

1979年中旬,白樺在北京參加第四次文藝工作者代表大會。《解放軍文藝》編輯部轉給他一封信。信比較厚,信封卻很小,字跡流利,但很陌生。他小心翼翼地把信拆開來,開頭是"白樺老弟"四字,落款:"胡風,11月,14日,1979年。在成都。"

他收到的是1961年胡風在"公安部獨身房(看守所)"寫給他的9首五言舊體詩,第9首末句不乏擔心和勸誡:"路有前車鑒,懷君善入時。"

牢房裏的胡風當然不可能知道,白樺不"善入時",他寫此詩時,白樺已經在工廠里勞動改造了3年。

趕快把《曙光》撤了,人家批判文章都排好版了

10年浩劫終止,擱筆20年的白樺心生衝動,寫下話劇劇本《曙光》。

我曾經在賀龍身邊工作過,他跟我談過一些過去鬥爭的情形。"四人幫"垮台以後,我馬上聯想到30年代初的場面跟"文革"很相像,一場內部鬥爭,以路線鬥爭名義,把所謂異己分子全殺掉了。其中洪湖蘇區的創始人之一段德昌最觸動我。他臨死前說了三句話:一、紅軍不要離開洪湖;二、不要開除我的黨籍;第三句話特別感動我:不要用槍彈打死我,留一顆子彈打敵人。

這個人物我記得非常清楚,我就以這個人物為主角寫下了《曙光》。劇本我寫了一個月,卻讀了一年,一對一地讀,讀了幾百場。在北京,給藝術家;在軍隊,給將軍,一個對一個。我們(武漢)軍區的司令和政委楊得志、王平被我打動了,寫了親筆信讓我到各大軍區找軍區司令員讀劇本。很多老軍人都不願看,結果,我讀得他們眼淚都控制不住。這個劇本能打動他們,是因為它真實。

當時的北京戲劇學院院長吳雪和人藝的院長歐陽山尊與電影藝術委員會副主任黃鋼是朋友,把複印的劇本給了他一份,讓他提提意見,結果他偷偷複印了一份,送到一位領導家,附上意見說這個戲寫的是"共產黨殺共產黨"、"給黨抹黑"。

所以,"文革"後開始批我,第一個是批《曙光》。

話劇在北京排練時,杭州有一位畫家朋友,給我發電報:趕快把《曙光》撤了,人家批判文章都排好版了,你不知道?其實我是知道的。他說,你趕快撤下來,你考慮考慮你這幾十年的坎坷,想想你的妻兒,趕快寫個檢討。

後來事情發生了戲劇性的變化。北京青年藝術劇院和武漢軍區話劇團合作,在京內部演出。演出3個月,演員情緒非常壞:觀眾反響那麼好,老這樣內部演出,大家很煩。我們當時請了些人,包括羅瑞卿等人都來了。但是,在位的都不來,如當時的中宣部長張平化、主管意識形態的耿飈,請不來,那些敢來的都沒職位。

結果,有一天,楊得志、王平來劇院看戲,看完戲上台宣佈――明天登報公演!他們正巧參加三中全會,呼吸到新鮮空氣,認為這部戲完全可以公演。

1978年,白樺開始為八一電影製片廠創作《今夜星光燦爛》。1980年,電影拍攝完成,預定5月初放映。然而,放映前一周所有影院貼出公告:因故停演。

先是總政治部看了,說戲有問題,要剪去一些鏡頭。第一個鏡頭:一個小戰士被炸斷了腿,腿的特寫。他們說這個鏡頭宣傳了戰爭的殘酷,是在散播戰爭恐怖論。另一個鏡頭:戰鬥結束後,有一排躺在擔架上的死者。他們認為這是不合適的,為什麼會死這麼多人?

我寫的是幾個參加淮海戰役的年輕人,淮海戰役我經歷過,雙方兵力總和超過100萬,銀幕上有10多個死者就受不了了?那時我們每攻進一座村莊,必須從死人堆上爬過去。我沒寫這些,我只寫了幾個小戰士,他們在戰爭中的想法及對未來的美好憧憬。

這部影片剪過以後放映了,仍然被說成是《一個人的遭遇》式的修正主義影片。說真的,對於戰爭我真的希望我能有肖洛霍夫那樣深刻的認識。

"這部電影很惡毒,對着紅太陽打了6炮。"

無論如何,修剪後的《曙光》和《今夜星光燦爛》最終都有一個"光明"的結局,但是《苦戀》卻結出了"苦"果――根據劇本拍攝的電影《太陽與人》一直沒在影院公映。

白樺創作《苦戀》劇本時,同樣從事劇本創作的雙胞胎哥哥葉楠(《甲午風雲》、《巴山夜雨》的作者)並不知道他在寫什麼,甚至他妻子也不知道。"說實話,我當時根本就沒重視它,拍出來是個什麼樣子,我也不知道。沒想到後來會引起那樣大的波瀾。"

劇本發表在1979年9月出版的《十月》第3期上,寫的是畫家凌晨光一生的遭遇。舊中國出生的凌晨光家境貧寒,但很有才華。青年時他被船家女綠娘搭救,彼此相愛。後來,凌晨光因反對國民黨被特務追捕,逃到美洲,在那裏成為著名畫家,享受着豪華生活,並與綠娘終成眷屬。解放後,凌晨光夫婦回到祖國。輪船駛入祖國領海看到岸邊的五星紅旗時,女兒降生了,他們給她取名"星星"。不久,"文革"爆發,一家人被趕到沒有窗戶的昏暗斗室。星星無法忍受這樣的生活,決定和男友出國。凌晨光不同意,女兒反問父親:"您愛這個國家,苦苦地戀着這個國家……可這個國家愛您嗎?"凌晨光無以回復。此後,他被迫逃亡,藏身蘆葦盪,靠生魚、鼠糧維生。劇終,雪停天晴,他命數將盡,用最後一點力氣,在雪地里爬出了"一個碩大無比的問號"。

由劇本改編的電影易名《太陽和人》,導演是長春電影製片廠的彭寧,演員包括劉文治、黃梅瑩、冷眉、許還山等人,電影於1980年底完成。拍攝期間,相關爭論也一直在持續。

劇本首先引起了中宣部的注意。彭寧告訴他,中宣部部長王任重派人到現場傳達指令:別的地方暫時不管,結尾那個大問號不能拍。商量半天,把"問號"改成"省略號"。

結尾時,一切安靜下來,一枝風中蘆葦在日輪里飄,然後畫外配以定音鼓的一聲強擊,一個點出現了。連續6聲強擊,6個點出現在銀幕上。這也很有力量,但後來演繹出荒誕的結論。有些領導幹部看了之後說,"這部電影很惡毒,對着紅太陽打了6炮。"

1980年底,彭寧找到電影家協會,在外借放映間又播映了一場,看片的有700多人,座中有英籍華人傅聰。

之前,1979年,傅聰回來時,在我家我們兩個人喝了兩瓶茅台,談了一個晚上,講他離國這麼多年的感觸。所以那次在北京我請他看這部片子。他當然很願意。

劇本他在英國已經看到了,覺得很奇怪:國內發這樣的劇本,是不是一個信號?我說,那不一定,因為電影劇本沒什麼人注意。

傅聰說,"我在國外,最想中國的是什麼?龍井茶、黃賓虹的畫,或者我父親的一切。"他說的是廣義的文化的聯繫,這是祖國的概念,血緣、山河、文化傳承。

我自己,70多年整個是顛沛流離的經歷。很小國家就淪陷了,我父親被日本人活埋了,抗戰勝利後母親就想把我送走,傾家蕩產送到美國,我沒去。"文革"以後,有很多機會,我從來沒想過。

後來我也去過國外,總是一種失重的狀態,沒有歸屬感。其實,傅聰也沒有歸屬感,他現在回上海買了房子,雖然是個外籍人士,但國內的事情也牽動他。前年,他突然要來找我聊聊,他說他很悶,聊的全是中國的事情。

是不是姚文元放出來了!

1981年1月5日,《電影藝術》、《大眾電影》兩家雜誌在北京體育學院留學生樓聯合召開"電影創作和理論座談會",電影界100多位編劇、導演、評論工作者參加,會期兩周,放映了多部新片。《太陽和人》成為會議焦點,引起重大分歧。會議後半段,已經有傳聞說要批判《苦戀》。會期還有五六天才結束,主持會議的人卻幾乎不知道怎樣收場。文化部的意見是:這部片子是有錯誤的。

面對毀譽參半的局面,白樺曾找過胡耀邦,邀請他觀看這部片子。

我求見胡耀邦,請他看看片子。可能他是考慮到方方面面的情況,拒絕了我的請求。

他告訴我:"這部影片沒有審查通過之前,我不看。昨天晚上在中南海放了這部片子,我沒有去。聽說有人反對,有人支持。我們家看過電影的就是兩派。我的兒子是贊同你們的,我的秘書就不贊同。"他說:"我也不打算看,什麼時候電視裏放,那就是通過了。"

在此期間,主持編輯《時代的報告》的黃鋼等人將《太陽和人》產生的過程寫成報告,送給中央紀律檢查委員會,要求中紀委介入。

4月20日,《解放軍報》以近整版篇幅發表特約評論員文章《四項基本原則不容違反――評電影文學劇本〈苦戀〉》,稱《苦戀》"不僅違反四項基本原則,甚至到了實際上否定愛國主義的程度",它"反映了存在於極少數人中的無政府主義,極端個人主義,資產階級自由化,以及否定四項基本原則的錯誤思潮"。

隨後,《北京日報》、《文學報》、《紅旗》雜誌、《長江日報》、《湖北日報》等相繼發表批評文章。

至此,批判白樺和《苦戀》的聲浪激起震驚國內外的軒然大波。面對上綱上線的批判,公車上的老百姓甚至有些惶惑:是不是姚文元放出來了?!

不少知識分子對此表示了反感。

賈植芳在5月11日的日記中寫道:這兩天為《解放軍報》事,議論很多,據說學校也出現了一些學生的小字報,表示抗議,北京大學學生貼了三條標語,一曰"白樺是人民的作家",二曰"白樺何罪之有?"三曰"《苦戀》萬歲!"

中國文聯機關刊物《文藝報》以及作協領導下的《新觀察》等刊物也發出不同的聲音。5月25日,文藝界眾多人士參加優秀作品評獎會,《苦戀》風波成為議論中心,白樺的詩《春潮在望》獲獎,青年詩人聯名給他寄去長信。在白樺遭批判之際,《新觀察》雜誌主動向他約稿,白樺寫下《春天對我如此厚愛》以示感謝。

我經常收到讀者來信,但都沒有這一時期這樣多,每天傍晚通訊員小王就笑嘻嘻地給我送來一大堆,我仔細讀着那些陌生人的函電,想像着他們的職業、性格和形象,並擇其要者覆信。常常感動得痛哭失聲,不知晨往而昏至。

文藝界在媒體上對壘的陣勢引起高層注意,領導人從大局出發,尋求解決途徑。

10月7日,《人民日報》第5版轉載了《文藝報》的《論〈苦戀〉的錯誤傾向》,其後,白樺以給《解放軍報》和《文藝報》編輯部的信進行檢討,該信刊登後,《人民日報》予以轉載。至此,《苦戀》風波歸於平息。

那年春天,全國報紙、電視台、電台都在批《苦戀》。我所尊敬的一位舉世聞名的大詩人,曾請我去他家,關心我的處境。我向他說了件事:一位工學院的學生給我打電話,一定要見我,我當時怕使他受到牽連,婉言謝絕了。但他說步行了10公里,只見一面,轉身就走。於是我就答應了。這位我至今都不知其名的大學生真的一句話沒說,把懷裏抱着的一塊岩石放在我的桌上,淚汪汪地看看我就轉身走了。岩石下壓着一張紙條:"願您像岩石一樣堅強。"那位大詩人聽得熱淚盈眶,我認為這是他真情實意的表露。

但沒過幾天最高領導人指出這是一部反動電影,召集思想界、文藝界有代表性的著名人士開會,要他們表態。那位大詩人發表了一篇兇狠至極的講話,使我完全不敢置信,因為幾天前他那淚水淋漓的臉還沒在我眼前消失。

"現在,莫斯科不相信眼淚了。"

遲暮的憂傷穿過白髮,深深嵌進了白樺的皺紋。

"你現在成了個旗幟啦!"

人物周刊:我讀了您的幾本文集,沒有找到《曙光》的劇本,為什麼?

白樺:修改後的劇本我不太滿意。我們首場演出請的都是老紅軍,最後當岳明華被殺時,一個在洪湖邊戰鬥過的老將軍捂着臉跑出劇場,他說接受不了這樣真實的悲劇。為了解決這個問題,馮牧他們趕到武漢。軍區的人說了,尾巴不改掉,這劇本通不過。

最後改成賀龍飛馬趕到,刀下留人,變成了一個大團圓的結局。賀龍的前妻蹇先任就對我說:白樺啊,你對歷史不負責任,從歷史上來看,他是不可能不死的,誰也保不住他。她說我不敢面對現實。我說我沒辦法。

人物周刊:《苦戀》最大的爭議,是女兒對父親的反問:"您愛這個國家,苦苦地戀着這個國家……可這個國家愛您嗎?"

白樺:這個影片怎麼可能被誤會成賣國主義呢?他們這樣愛這個國家,把女兒的名字取為星星,結果遭遇那麼坎坷,不只他們痛心,作者也非常痛心。前幾年在韓國,我給他們中文專業的學生讀這段台詞,韓國從來不存在出國和回來的問題,但他們都哭了。

寫劇本之前,聽到很多五六十年代回來的老海歸派的故事,他們的遭遇更加悲慘!一位朋友給我講了一個故事,他有個朋友本來全家在美國,年輕美麗的女兒馬上要拿博士學位了,父親希望她拿了學位再回來。女兒說,回國還要什麼博士學位?她急着為國家做事情盡義務。

回來以後,"文革"開始,這個家遭到衝擊,女兒一下得了精神病。她父親說:在精神病院裏,那個穿得最破最髒、最瘋癲的女人,就是我女兒。

人物周刊:《苦戀》引起風波時,《太陽與人》攝製組有沒有受到衝擊?

白樺:沒有,後來剝離得很清楚。如果批電影,片子就得拿出來大家看啊。導演彭寧願意人家批他,人家不批啊,其他演員也沒挨批。很多批評是對着我來的,有些人也不是針對我個人,他真認為這是修正主義解凍文學的開始。

《曙光》在北京內部演出的時候,曾經開過詩歌座談會,座談會人不太多,我有個發言,裏面有一句話:"詩人們!寧肯歌頌民主牆上一塊磚,千萬不要歌頌救世主。"這話觸怒了很多老幹部,他們認為毛澤東是救世主,不能懷疑。

西單牆馬上有反應了,大字報連天,我都沒去,就怕惹事。後來李准跟我講,你知道不知道?你現在成了旗幟啦!像某將軍,雙目失明,看不見劇本,也看不見電影,但他激烈地介入了批《苦戀》。他作報告時,對我這句話進行了批判,中央紀律檢查委員會的大會啊,說,"白樺說,不應該歌頌毛主席是救世主,那能不能說共產黨是救世主呢?"沒有什麼救世主,《國際歌》裏是這麼唱的。

許還山最滿意的8個鏡頭

人物周刊:《太陽與人》導演彭寧是個怎樣的人?

白樺:一個很有想法,敢作敢為的年輕人。是幹部子弟,父親紅軍時期和胡耀邦共事。

彭寧在電影學院學習時,正趕上文化大革命,被推為造反派的司令,"毛澤東主義公社"一號勤務員,後來江青把他關在牢裏,所以他對很多事明白得比較早一點。開始我對這戲不抱過高的希望,但是,他帶着片子到上海,我發現,我們共同的想法他基本上都能落實。

他拍第一個鏡頭,也就是影片最後一個鏡頭,攝影師張松平就要罷工不干。彭寧要找一個理想的初升的太陽,好幾個早晨起來等太陽,太陽前面有根擺動的蘆葦,那時候的技術條件很差,而且沒助手,他用手頂着攝影機的長鏡頭。失敗多少次?而且天氣那麼冷。最後他找到了準確的藝術效果。85年左右,他移民去了香港,拍不了想拍的東西,就棄影從商了。前年,突發心臟病去世。

人物周刊:說說電影中比較滿意的演員?

白樺:許還山的戲份非常少,但演得很動人。我說一場戲。當時秋山被下放農村,請假回來,凌晨光到汽車站去接他,長途車都回來了,沒看見秋山。最後從汽車的夾縫裏走出一個穿着破棉襖,用根草繩捆着腰的人,他就是秋山。擁抱的時候凌晨光說,"你可回家了!"秋山回答了一個字――"家?"(顫抖)僅僅一個字,我的眼淚就出來了。許還山說出了許多意思:家在哪兒?哪兒是家?有過家嗎?

許還山的父親、姐姐都是右派。他當時很瘦,剛從大西北回來,直到去年他還說,"我,就那麼8個鏡頭,但是我演電影以來最滿意的。"這班子演員當時演得真好,很真誠。

我在美國看台灣攝製的《苦戀》,就覺得他們再用勁也演不出來,他們沒有這種經歷。審查這戲的人為什麼那麼緊張?因為在當時它的感染力非常強。我看了7遍,沒有一遍不流淚的。那是我們的生活,它記錄的是生活!

人物周刊:當時這撥演員都支持您麼?

白樺:他們都是支持的,整個攝製組成員都自稱"苦戀者"。說良心話,路人都是支持我們的。1981年春天彭寧帶着演員冷眉到武漢見我,我請他們上街吃豆皮。老闆一聽說是我們,馬上打電話把那位給毛澤東做過飯的大廚從家裏叫來。

所以,那時候香港的報紙報道,白樺又添新罪名――洋洋得意!實際上,我不是洋洋得意,我只是寫了篇文章《春天對我如何厚愛》,我是隱隱約約地告訴大家,我其實並不像大家想像的那樣,在那裏痛哭啊什麼的。

中國知識分子不願意面對愧疚

人物周刊:文藝界也有不少人支持您吧?

白樺:不一定,文藝界名人都必須表示反對。除了吳祖光說了"溫柔敦厚"四個字,其他的名人很激烈。當然也有不少作家專程到武漢來看我,如韋君宜、李德倫、舒婷等等,還有日本作家山崎豐子、法國電影評論家伊麗莎白等等。

你像曹禺,再好沒有的人,當時說了非常過頭的話:"我從沒見過這樣攻擊祖國的影片,我恨不得一頭撞在銀幕上。"就說這種話。這也是他們的弱點,他們很脆弱,膽小,就怕大禍臨頭,所以就趕快表態,甚至沉默一下都不願意。

人物周刊:您說他是個"再好沒有的人"?

白樺:曹禺內心不是那樣想的,這是一個記者告訴我的。

頭一天記者去訪問他,說明天要說《苦戀》的問題了。他說,我從來不願意參加這種會,老讓我們表態,我現在不去了。結果第二天還是去了,因為這會議很重要啊,北京有300多人參加。他去了以後又很衝動,堅持批判《苦戀》。

所以,中國大知識分子和西方大知識分子不太一樣,他們是把自由放在第一位的,我們那個自由,和真誠、虛偽,可以隨便調來調去搭配,而且一點兒都不覺得有什麼歉意,沒有!"文革"後你至少有沉默的權利吧?但他們被嚇壞了。一位大詩人事後跟我講:"白樺啊,我當時罵了你。"他用了自嘲的方式,好像你就該理解他。

人物周刊:您理解嗎?

白樺:我當然不能理解,他有沉默的權利,這不是文化大革命。後來曹禺見了我,表示很親切,但沒有表示過抱歉。他們都認為這是很正常的事情。中國的知識分子可怕就在這一點,他內心存不下這份歉疚,也不願意面對愧疚。

人物周刊:在一篇採訪中,您提及自己的性格遲早會出問題,"一旦我從虛偽走向真實的時候,那就是走向個人的災難",您對命運已有所預感?

白樺:因為我一生都是這樣走過來的。我1947年參加革命,還是17歲的孩子,從學校出來參加解放戰爭,參軍後我是沒有任何雜念的,我認為完全是到了一個新世界,我們有了一種新的人際關係。但是,到了1957年……(停頓、哽咽)其實我沒有任何不滿,僅僅是為一些年輕戰友討個公道。

後來,反右的時候,有個詩人周良沛,詩人嘛,很容易動感情,要唱美聲。那時美聲唱法被看作怪異的東西,而且他唱《聖母頌》,因為他是教堂里撫養出來的一個孤兒,他在那個環境下出生,唱《聖母頌》有什麼奇怪的?但當時有人就看不慣,說他思想不正確,也打成右派。

我就是為這類事情惹麻煩。我就覺得,知識分子有個性嘛,但是那時候不承認個性啊。

總要留幾句真話

人物周刊:您說人性的尊嚴在當時是禁忌。

白樺:(顫抖着提了壺茶)這跟《苦戀》的劇本一樣,你要看一看,你就知道它中間很多段,說大雁在天上排成"人"字,實際上強調人應該恢復人性和人的尊嚴,"人"字應該寫在天上,而不是寫在地上讓人踐踏的!今天,文學敢談人性,過去敢談人性嗎?

我在反右的時候,僅僅向真實走了一步。20年啊,我從20多歲一直到40多歲,我的妻兒作為右派家屬,受歧視,沒有任何權利。我能活下來已經很不容易了。當時對我已經特別優待,總政有位領導力爭不把我打成右派,也沒成功。我被打成右派時,我太太在上海突然之間得了癌症,住進醫院,我在北京被開除黨籍、軍籍。我那時僅僅向真實走了一步,就造成這樣的結果。接近真實是很危險的!但能夠虛偽下去嗎?不能!無論如何,不能再虛偽下去,文學總要留幾句真話,這是最起碼的要求。

人物周刊:這麼多年走來,回想過去,最激動人心的是些什麼事?

白樺:(良久)我覺得最激動人心的,還是和普通人的關係。一路走來,最支持我的是這些普通人。無論我到什麼地方去,都有一些願意和我交朋友的人。

前些年我經常去雲南,我以前駐軍在那裏,那裏很多人,都知道我是"敏感人物",但他們都肯和我接觸。我還是很感動,人和人之間還是有真情的。

我曾經到香格里拉找一個朋友,他是藏民,年輕時我們常在一起。我給他打電話,他在雪山深處做地名考察。接了電話他說,我現在就來,你借一個車我借一個車,我們就在雪山上碰頭。那時正大雪封山,我到軍分區找了一個司機,他說現在去根本不可能,過不去。我就說,我們走到哪兒算哪兒。

後來到了山頂,前面很多卡車停在那裏,過不去,大雪封山,卡車司機都在那個小村子裏,什麼都吃光了。他們問我,你來幹什麼?有什麼急事或者軍務?不是,我說,我就是見一個朋友。他們奇怪,這麼冷的天,這麼危險,就為見一個朋友?他們都說,過不去的。

正在說這個話的時候,前面一輛拖拉機開了過來,跳下一個老頭!我們年輕時候分開,30年沒見了,他已經很老了,我也很老了。他居然能夠找到一輛拖拉機開過來,那是很危險的,雪地看不見路,可能一下子掉進萬丈深淵。我們抱頭痛哭一場,喝了頓酒,然後就分開了。

――網友推薦