明眼人都知道,中國社會已落入低生育率陷阱,但這究竟意味着什麼,可就沒那麼容易搞清楚了。

當然,你可能也多多少少聽說過一點:人少了,無論是勞動力還是消費者都隨之變少,經濟可能陷入長期低迷;城市還可以吸納新的勞動力,但大量村莊將逐步衰敗乃至消失;少子化還會導致撫養比失衡,年輕一代需要供養大量老人;與此同時,老人在人口中的佔比偏高,也會使整個社會喪失活力,偏向保守化……

但這和我們普通人又有什麼關係?

確實,低生育率危機有點像氣候變化:雖然它最終會影響到每個人,但其後果是溫水煮青蛙式逐步顯現的,責任也極為分散,以至於很少人會有什麼緊迫感去做點什麼。

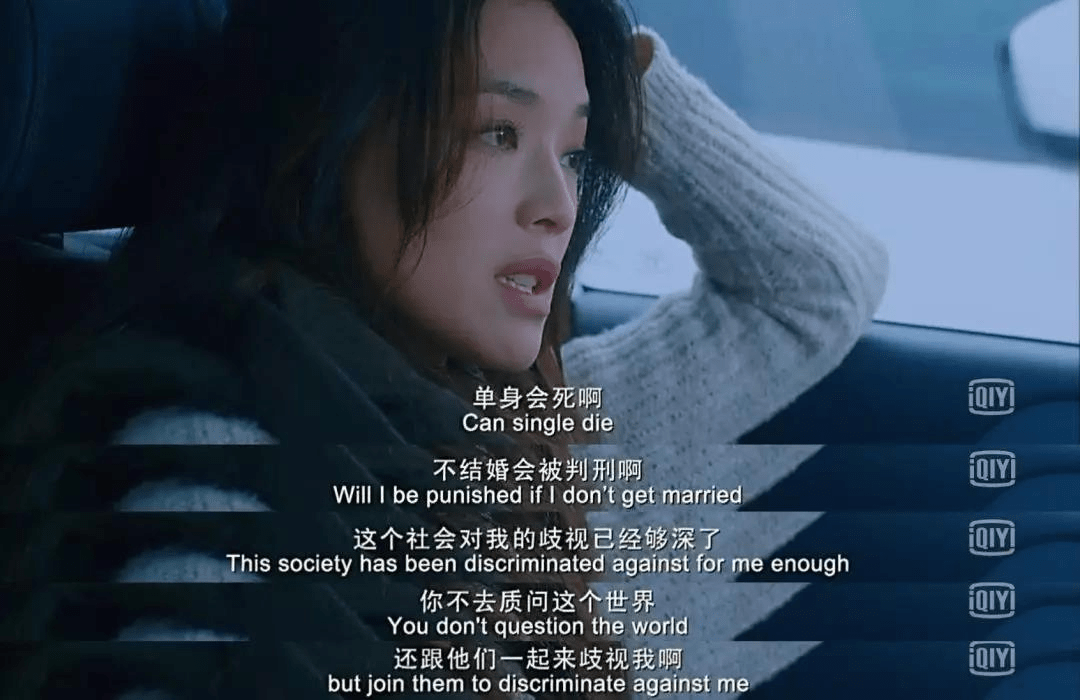

對現在的年輕人來說,那些宏大的變動更是遙遠,畢竟單單是自己活好就已經夠累的了。如果你被生活壓得喘不過氣來,一個人生活好歹簡單多了,怎麼都行,「不婚不育」至少會讓減輕你不少負擔——如果你是女性,那就更是了。

上一代人不論如何獨立、叛逆,默認的還是「婚總是要結的,結了婚,孩子總是要生的」,然而現在,一旦你下定決心不婚不育(這也是年輕人為數不多能自主決定的事),實際上誰都拿你沒辦法。

到目前為止,我們這個社會應對這一問題(如果這是一個「問題」的話)的主要方式,一是懲罰,二是恐嚇。

人口學家們試圖解決低生育率的建議(徵收單身稅等等),多是前者;而家長則多採用後者,渲染孤獨老死的可怕——然而,就算是那樣,對一些人來說,那也不如草率結合帶來的痛苦婚姻、婚後帶娃的勞苦來得迫在眉睫,甚至也不見得更苦。

家長原先的說教失效,這遠不是「年輕人沒有責任心、不能吃苦」這麼簡單,而是時代精神變遷的徵兆,是一種與中國文化傳統的決裂。

因為儒家社會的生殖崇拜,從根本上說其實根植於永生的渴望——誰都會死,但只要血脈延續下去,自己的一部分就仍然在後代身上活着,本人也在祭祀中一直活在後人的記憶中。

中國文化之所以那麼強調孝道,原因也在這裏:「孝」即「肖」,意味着每一代人最好精確地復刻父輩的所思所想、行為舉止,也就是說,中國人理解的「永生」與其說着重個體的「不死」,不如說是強調生生不息的「延續」,真正實現永生的其實是宗族。

正如歷史學家岸本美緒所言,根據這種信念,「作為所有的主體的『人』,與其說是個別的『人』,不如說是從祖先到子孫永遠連續的生命之流的一部分。」

五四運動旨在「衝決羅網」,將個體從家族網絡中解救出來,然而那不論如何,畢竟是着眼於瓦解那種束縛個人行動自由的小共同體,是一種外在於個體的外部制約力量,但並未從根本上動搖那種「連續的生命之流」的信念,最終只不過是把「大家族」變成了更為原子化的「小家庭」,最終還讓脫嵌出來的個體重新「再嵌入」組織化的單位制度中。

然而,如今「最後一代」的宣言則有了本質的不同,這意味着新一代已經出現了一種呼聲,拋下了永生渴望,有史以來第一次不再將血脈的延續視為個體活着的最重要使命了,相反,他們將精力聚焦於個人在短短一生中的生活質量。

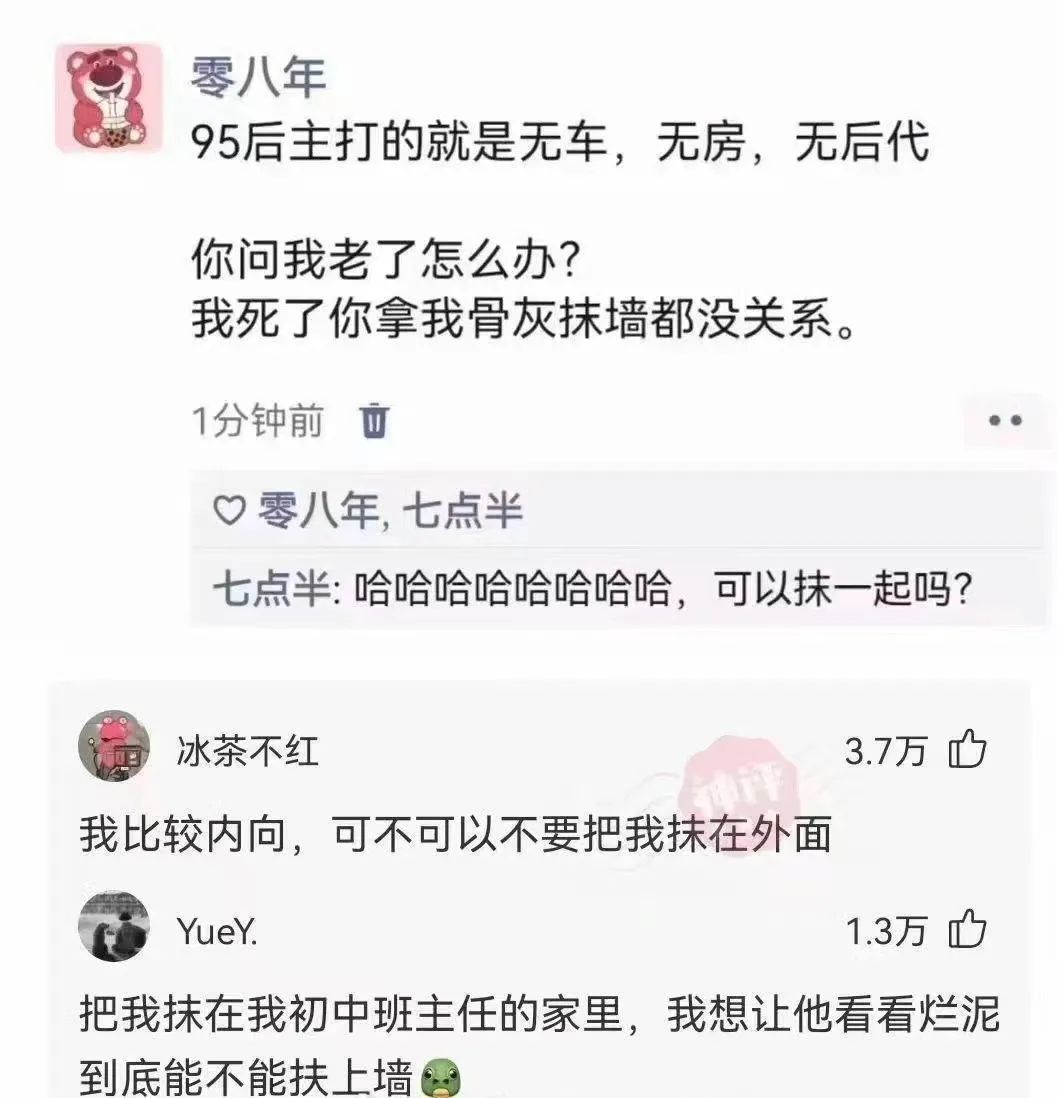

這種社會心態的變動,最鮮明地體現在這麼一點上:95後對生死看得十分淡漠,乃至根本不關心自己死後骨灰被如何處置,拿這隨意開玩笑——當然,你可以說那僅僅是玩笑,但這玩笑竟然得到那麼多人贊成,這難道還不足以構成一種值得注意的新現象嗎?

老想着去糾正年輕人的「錯誤觀念」是無濟於事的,因為從新的價值觀來看,那恰恰沒有錯——社會的生育觀念已經發生了「範式轉型」,要再回到老路上去,按舊模式引領人們的行為是不可能了。

前些年,歷史學者葛劍雄也曾不止一次談到少子化的問題,他考察古今中外,結論是唯有重新提倡「孝道」,「不孝有三,無後為大」。這被人嗤笑是開倒車的復古想法,但我想他之所以得出這樣一個看似不可思議的建議,是因為實在沒什麼現成的出路:對那些不想生的人,各國都束手無策,而樂於多生養的,確實常是出於強烈的文化信念(例如猶太教的正統派)。

對現代人來說,最重要的目標已經不是種群的生物繁衍這種低等的本能欲望,而是「自我實現」,那是他們在放棄了「永生」的願望之後,在現世的終極追求,一種更高級的自我繁殖欲望。所謂「三不朽」(立功、立德、立言)就是這一意義上對創造的超越。

哲學家瑪莎·努斯鮑姆在《愛的知識》中極好地道出了這種內在超越:

荷馬筆下的英雄認為他們的目標不是不朽的生命,而是創造一個關於卓越、英勇事跡或者作品的不朽記錄。荷馬筆下英雄想像的合理目標並不是永生的生命,而是對永久流傳的卓越事跡、作品的創造。通過這些,他們在某種意義上使世界變成了以後的樣子。亞里士多德在《論靈魂》中指出,這種類型的超越是「有生命者首要的也是最普遍的特徵,一切生物有了它才有了生命」。

也就是說,在這種信念下,人類尋求生存下去的衝動,是「在世界上留下他們自己的某些表達,他們特性的某種延續」,那恰是在他們意識到自己不會永生之後,放棄了對外在超越的渴望之後,才會追求這種內在的超越。

從這一意義上說,當下的低生育率既是危機,也是社會轉型的契機,恰恰表明越來越多人已經想清楚,放棄了血脈延續意義上的永生,轉而追求在人生中儘可能活出自我、更好地發揮自己的創造力。一個良好的社會,理應當助力人們去實現這種現世的良好生活,讓人們活得有意義。

不論如何,我們現在只能往前走:給新一代(尤其女性)賦權,切實提升他們的生活質量,讓養育孩子不再成為一件個體(往往是一個家庭里的最弱勢者)無償承受的苦差事,而享受真正的快樂。不僅如此,還應真正尊重每個個體,去除那些壓抑個體潛力發揮的不合理障礙。這並不僅僅是「多生孩子」的簡單任務,而需要一場深層次的文化變革。

我知道,這聽起來像是天真的理想,但除此之外,我們別無出路。