薄熙來的奶奶為什麼晚上會聽見鬼哭狼嚎

李銳在《直言:李銳六十年的憂與思》是這樣回憶延安整風的︰在邊區保安處,專設特字號監房,收押頑固分子。整人的手段是餓飯,每人每餐只給半碗飯,有的人曾餓過一個多月。

關於延安整風,伍修權在《回憶與懷念》中透露︰當時中央軍委一局的協理員張熾昌因為曾經在國統區做過兵運工作,也被關押起來,負責審查和看管他的人。竟蓄意折磨他,在給他吃的飯里加了鹽,又不給水喝。張熾昌被迫上吊自殺,幸虧被人發現,才得以生還。

徐向前在《歷史的回顧》中詳細地描述了抗大搶救的場景:此後兩個月的時間裏,抗大整風被弄得一塌糊塗。名堂多的很,什麼即席坦白,示範坦白、集體勸說、五分鐘勸說、個別談話、大會報告、抓水蘿蔔(外紅內白),應有盡有。更可笑的是所謂照相。開大會時,他們把人一批批地叫到台上站立,讓大家給他們照相。如果面不改色,便證明沒有問題;否則即是嫌疑分子,審查對象。他們大搞逼供信、車輪戰等真是駭人聽聞。

---元亨匯·悅生活"薄熙來的奶奶為什麼晚上會聽見鬼哭狼嚎"

是哪個皇帝騎在我頭上拉屎

"1961年3月,毛在廣州主持召開中南局、西南局、華東局各省、市自治區負責人會議,討論人民公社工作條例草案初稿,他讓人打電話叫劉少奇到廣州。北京回答:少奇同志正在主持西北、東北、華北各省、市自治區負責人工作會議,能不能晚兩天來?毛聽了大發脾氣,寫了一個條子給陶鑄,讓陶鑄到北京把劉叫來。

我當時是省委辦公廳主任。趕緊為陶鑄準備專機,但是,這邊專機剛準備好,北京的專機來了,劉不請自來了。劉被打倒後,我調出毛給陶的那個條子,只見上面寫着:"是哪個皇帝騎在我頭上拉屎,現任命陶鑄為特命全權大使到北京接駕。"可能是陶鑄看到條子給鄧小平打了電話,說主席生氣了,讓劉趕快來吧。劉就立即來到了廣州,這張條子當時在中南局檔案館,後移存中央檔案館。「(吳南生《親歷經濟特區的決策過程》)

這段文字一映入我的眼帘,我的心情可用"觸目驚心"、"百感交集"來形容。這不是不起眼的瑣事,它充分說明毛不可一世,把自己駕凌於"群臣"之上。在他來說,已經絲毫不必考慮自己的工作作風。

陶鑄息事寧人,通風報信給鄧與劉,可惜陶沒有銷毀這張條子。我認為,如今這張條子應該放在"文革"一類博物館中,讓後來人自己來判斷毛的為人。事情雖小,卻完全反映了當時的政治氣候。共產黨內部沒有民主可言......

請注意,事情發生在1961年3月,它在某種程度反映了毛、劉之間的不正常、不平等的關係。

---天愚

截屏

現在手機上有種信息傳送方式叫「截屏」,如果把這些「往事」的每一幕都變成「截屏」,再聯想一下當初情景,這每一幕、每一張「截屏」圖,都是對「五七」幹校為何物再好不過的註腳和說明。特截數「圖」如下:

(1)呂淑湘賣飯票

徐方說:「我們這些幹校子弟後來在當地公社中學借讀,一次,語言所的一個女孩帶我到他們那個幹校點去玩。到了午飯時間,她說:『你就在我們食堂吃吧,我帶你去買飯票。』等我買完出來,她說:『你知道剛才賣給你飯票的那個人是誰嗎?他就是呂叔湘啊!』啊?那位就是大名鼎鼎的呂淑湘?沒想到竟在這兒賣飯票!」

(2)錢鍾書當「通訊員」

文學所從羅山搬到東嶽後,照顧錢鍾書先生,讓他當通訊員,這樣可以不用干體力活。錢先生每天斜挎一個大帆布包,從公社郵電所取來報紙、信件後,分別送到文學所和經濟所幹校點。每當我們遠遠看到他沿着水渠走來,都特別高興,因為他說不定能帶來期盼中的家書。

(3)何其芳養豬

他幹得特別認真,「腰上繫着一條污跡斑斑的藍布圍裙,跟晚輩大談養豬心得:其實豬並不蠢,他能看出你的眼神,你的臉色,能明白你的情緒,還能聽懂你的話語,他說自己已經進入『豬喜我亦喜,豬憂我亦憂』的境界。」

(4)任繼愈養豬

「同樣在幹校養豬的,還有宗教研究所所長任繼愈。他曾笑談:豬樂意,我樂意。豬舒服了,我也就舒服了。」

(5)俞平伯夫婦撿豆子

文學所照顧俞平伯夫婦干輕活,「有一次人們看到這老兩口坐在自家門前為豆腐坊選黃豆。他們幹得既仔細又認真,但速度慢。於是開玩笑說:以俞老每個月200多塊的工資,大家算算他每選一顆黃豆合多少錢?後來所里又安排他們為蓋席棚搓麻繩,他們依舊從中自得其樂。」

(6)陸志韋養豬致死

陸志韋是繼司徒雷登之後燕京大學的一位著名校長,1949年毛澤東和中共中央從西柏坡進京,共產黨曾安排陸志韋同李濟琛、黃炎培等民主人士到機場迎接。下「幹校」時,陸志韋已是76歲的老人,卻不得不一同前往。所里指派他養豬,僅僅幹了兩個月,身體就已支撐不住,有一次竟暈倒在養豬場......最後到了神志不清,生活不能自理的地步,所里才把他送回北京。到北京不久就去世了。

---"徐方《幹校札記》讀後"徐汝芳

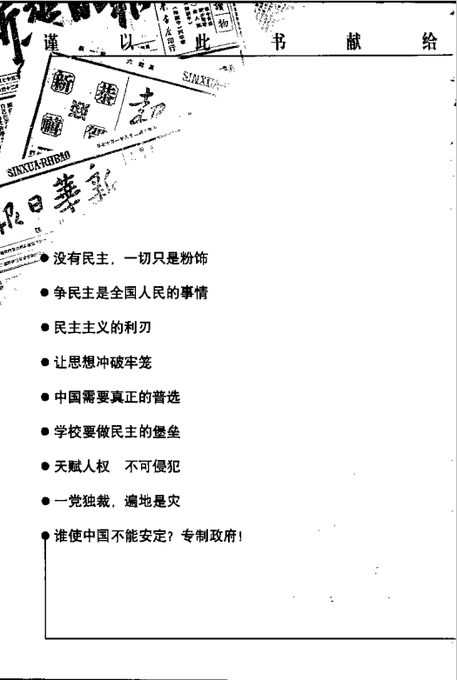

《歷史的先聲——半個世紀前的莊嚴承諾》

由笑蜀編撰,1999年汕頭大學出版社出版,2002年博思出版集團出版,2013年香港大學新聞及傳媒研究中心再版。書籍內容是中國共產黨媒體發佈的各種支持民主的言論,包括1941至1946年來自《新華日報》、《解放日報》、《黨史通訊》、《人民日報》等的短評、講話、社論、文件等。

笑蜀稱,出版後,被時任中共中央宣傳部部長丁關根在內部會議上重點抨擊,隨後全國查禁。

失蹤

內心深處,我一直相信,父親其實早已離開了這個世界,雖然大多數文章稱他生死「未明」,或者是個「謎」。而且,我也一直相信,是他自己選擇的離開。回想起來,我與父親的最後一面,是1966年6月3日,那是個星期天,也是「文革」爆發的第三天。我那時已經在中央音樂學院鋼琴系任教,平時住在學校的教員宿舍,每周末回家探望父親。

那之前兩天,《人民日報》上發表了那篇著名社論《橫掃一切牛鬼蛇神》,作為著名「大右派」,父親肯定在被「掃蕩」之列。父親的情緒非常不好,我也感到無比恐慌,不知該和父親說些什麼,氣氛異常沉悶。只是在告別時,我緊緊握着父親很瘦削的手:「爸爸,您多保重吧!」沒料到這竟是我們父子最後的訣別。

幾個月後,已經深秋。某天,我正上班,突然接到當時主管九三學社中央機關日常事務的梁姓女士的電話,她問我,父親是否到我這裏來了。我很奇怪,反問:「父親不是被你們押管着嗎?你們不是正在籌備批鬥他的大會嗎?」我這才知道,父親失蹤了,沒人知道他失蹤的準確時間,只能大體猜測是9月上旬「失蹤」的。此前,父親曾經試圖自殺過一次。當時他掃完街道筋疲力盡回到家裏,發現又有紅衛兵來揪他去批鬥,便從後院翻牆而逃,跑到數十里外京西青龍橋邊的潮白河跳河自殺。因為河比較淺,父親被人撈上來了。那一天是8月31日,不知是否巧合,老舍先生也是在這一天投了太平湖。「未遂」之後,父親被押回九三學社,被造反派看管起來。有一天,他從九三學社被放回家後,就沒有人再見到過他。

我後來在章詒和的書里看到,那時候經常和父親來往的,是一位叫老李的人。老李名叫李如蒼,是農工黨中央黨部一位被打倒的人,和父親一起被下放分配到京郊模式口的勞動基地放羊。老李住在什剎海銀錠橋邊,父親有時會從棉花胡同到他家裏小坐。9月的一天早上,老李在出門前發現腳底下有一張紙條,似乎是有人從門縫裏塞進來的,紙條上只有簡單的一句話:「如蒼,我走了。儲。」未留日期。

父親要「走」到哪兒?我和哥哥姐姐們也在惶恐和惴惴不安中等待着消息。9月20日,我得知中央統戰部下達了一個命令:一定要在10月1日國慶節之前找到儲安平的下落,「以確保首都北京國慶的安全」。九三學社還派了一名幹部,並要求我和二哥協助。我們騎着自行車在北京的大街小巷轉了好幾天,也查訪了與父親曾有來往的朋友們,卻毫無結果。到了1968年,有關部門組成了一個「儲安平專案組」,專門調查父親的下落。那年夏天的某日,三個軍人找到我,其中一個身着海軍的藍制服,另外兩個身着普通的黃軍衣,說是奉周恩來總理之命,專案組要在全國範圍內進一步查尋儲安平的下落,希望我「提供情況,予以協助」。他們要求我提供幾張父親的照片,我頗覺詫異:專案組怎麼會連父親的照片都找不到?過了很久,我才悟出此舉實為試探,試探我是否與父親「劃清界限」。

在父親「失蹤」的好幾年中,我們也不時聽到關於他行蹤的各種傳聞。有人說父親在山西某地勞動改造,有人「親眼見到他了」,還有人說父親「已被監護起來」。雖然消息都虛無縹緲,但我寧願相信它們都是真的。數十年來,我也無數次在夢中見到父親從外面回來,更是悲喜交加,而伴隨的卻只有醒來後枕邊的淚痕......

很快我就知道,自己的父親是「人民的」敵人了。

可是,在寫信的時候,我還是稱他「親愛的爸爸」,因為平常這麼說習慣了。班裏同學在後面看到了我寫的信,在班會裏就批判我,說「你的立場到哪去了,你應該和他劃清界限」。從那時候開始,一直持續了幾十年,我都被要求與父親劃清界限,包括上世紀80年代我申請出國留學,文化部的領導人還問到單位,「他和他父親劃清了界限沒有?」

1958年,我考上了中央音樂學院作曲系後,特別高興,和同學們跳舞、喝汽水、吃西瓜,通宵達旦地慶賀。可是第二天,正副校長一起找我談話,學校里有人貼大字報,說「儲安平的兒子居然考上作曲系,以後我們還要演奏他的作品?希望黨委重新考慮這個問題」。其實老師和領導都是比較保護我的,迫於壓力,他們想出一個萬全之策,讓我放棄作曲,改學鋼琴。校方還建議我和父親商量,可是不到10秒鐘我就答應轉系。

---儲望華:沉重的回憶

1968年8月的布拉格電台

苗煒:8月21日,星期三,早上6點,居住在維也納的作家約瑟夫·韋克斯伯格(Joseph Wechsberg),打開床邊的收音機,收音機里是天氣預報,然後播音員用一種平穩的聲調說:「昨天夜裏23點,5個華約組織國家的軍隊入侵捷克斯洛伐克。」早上7點,他聽到報道,坦克正在布拉格市中心穿行。奧地利電台說他們已經無法聯繫到駐布拉格的記者。凌晨4點,布拉格國際飯店停電,大多數外國記者都住在那裏,電信服務中斷了。貝爾格萊德電台不斷重複:「大批軍隊正從不同方向向捷克斯洛伐克移動。」莫斯科電台則是常規的節目——圓舞曲和早鍛煉的音樂,7點45分終於播出一條塔斯社的消息,說在捷克進行「兄弟般的幫助。」直到8點他才搜到布拉格電台,女播音員說,軍隊正在逼近電台大樓,她的聲音控制得很好:「他們要讓我們沉默,但他們不能讓我們的心沉默。」另一個女播音員則強調「冷靜和勇氣」,然後忽然有一個男人的聲音:「軍隊把大樓包圍了。」他肯定拿着麥克風站在一扇敞開的窗前,外面傳來機關槍的聲音,聽上去很近。女播音員的聲音依然很堅定:「他們已經進入電台大樓,但我們還在這裏,我們還和你們在一起。我們永不放棄,永不。」另一個女播音員在哭泣,忽然間是沉默,然後是捷克斯洛伐克國歌《我的家鄉在哪裏》。約瑟夫的公寓窗戶向東,他可以隱約看到多瑙河邊綿延的山丘,在那片山脈之後,就是他的家鄉捷克斯洛伐克,「那裏一定有很多人,聽着國歌,和我一樣掉下眼淚」。在一段沉寂之後,布拉格電台的播音繼續,一位國會議員發表簡短的演講。電台能繼續播出,是因為蘇聯軍隊第一次遭到了抵抗,穿着迷你裙的姑娘和穿着牛仔褲的小伙子在電台大樓門口組成了人牆,他們迫使坦克停了下來。一個男人在哥特瓦爾托夫(Gottwaldov)發回報道:「這邊也有成列的坦克,離他們遠點兒,攻擊他們是愚蠢的自殺。」當天晚些時候,收音機里傳來一個聲音:「這裏是自由的、合法的捷克斯洛伐克電台。」隨後一個女播音員說,那些待在夏令營里的孩子是安全的,父母們不要擔心。8月23日凌晨5點04分,捷克境內最後一家官方電台被包圍,但「自由的、合法的」廣播網在繼續工作,有些播音員的聲音是聽眾所熟悉的,有些則是新人,背景有些嘈雜,有敲門的聲音、隔壁房間裏討論的聲音。每隔幾分鐘,播音員就會重複一遍:「這是自由的、合法的電台。」以便讓剛剛加入進來的聽眾明白。50萬軍隊正在搜查這些電台,常常是一個電台消失了,另一個電台就加入到廣播網中,他們宣稱,有1400萬國民的支持,這樣的廣播將持續下去。蘇聯軍隊摧毀了許多發射機和電纜,但廣播網依舊很有效率地在運行。德國小說家波爾當時正在捷克訪問,他接受了一個電話採訪,很快就從收音機里聽到自己的談話。捷克學生拿着自己的小收音機靠近蘇聯坦克,想讓那些士兵聽到「真相」。在維瓦爾第的音樂之後,播音員說:「我們的國家曾被佔領過好幾個世紀,今天更需要我們的智慧。我們的歷史是悲傷的歷史,我們的武器是我們的尊嚴。」接下來,另一個女播音員說:「我們並沒有感到任何英雄主義,我們只是在做自己的工作,希望那些待在街道和廣場上的人趕緊回家,街上並不安全。」依靠廣大聽眾的消息來源,廣播網有時還會向某個電台的秘密地點發出警告:「趕緊帶着你們的設備撤退,軍隊正向你們那個方向進發。」蘇聯軍隊知道播音員的名字,知道他們的家庭住址,但並不知道他們在哪裏工作。8月25日,廣播網繼續傳遞各種信息,播出各色人等的演講,在危急情況之下依然注意自己的遣詞造句。有記者從布拉格郊外的捷克軍隊營地發回報道:「營地已經被坦克包圍,捷克士兵只能從住所的窗戶里向外張望,他們好像置身於卡夫卡的小說之中。」有主持人發表評論:「這些天我們接觸了許多無法翻譯成捷克語或斯洛伐克語的單詞,他們來進行『兄弟般的幫助』,我們所做的是『反革命的』,我們太聰明了以至於難以理解這座巴別塔,但我們知道巴別塔還是會倒塌。布拉格終將成為一座沉默之城,但我們的語言還在空中,他們不能用槍擊落語言。」8月27日,一個知名演員在電台中談話:「每個人都在歷史中扮演自己的角色。未來的演出、報紙都會經受審查,但我們的思想中並沒有審查制度。」8月28日,電台中呼籲:「教師們,你們對這個國家負有責任,你們要本着自由和人性的角度來指導孩子,記住這些天發生的一切,把真相告訴孩子們。」8月29日早上,一位奧地利工程師告訴約瑟夫,只有一家「自由的」電台還在播音,在950千赫。約瑟夫找到那電台,聲音如耳語,接下來便是一片死寂。

朱永嘉:毛澤東與魯迅

錢理群先生文章中講到,在三十年代,馮雪峰迴到上海時,給魯迅帶去了一闋毛的詩詞,他估計就是《西江月·井岡山》,這首詞的上半闋是:「山下旌旗在望,山頭鼓角相聞。敵軍圍困千萬重,我自巋然不動。」魯迅一看,哈哈大笑說,毛澤東這首詞有山大王的氣概。

馮雪峰又把此話傳到毛處,毛一聽也哈哈大笑說:「我就是山大王!是革命的山大王,是共產黨領導的,有主義、有辦法、有策略的革命的山大王!」

1936年11月份,魯迅去世後,李濟也有一個回憶錄,其中講到,魯迅對馮雪峰說:「將來革命勝利後,我要第一個逃跑,因為你們第一個要殺我。」馮雪峰連忙說不會不會。1934年4月30日,魯迅給曹聚仁的一封信裏面說:「如果有天舊社會崩潰了,我將有一天要穿着紅背心在上海掃馬路。」

錢理群文章開頭講,「毛澤東曾經在1957年反右後期說:『要是魯迅活到今天,他有兩種可能,不(按:這個「不」當為「一」,可能是傳聞之誤,當時未有正式文本,難免以訛傳訛)是顧全大局,不說話,或者就是被關起來,還是會寫。』這個事情引起較大的震動,也引起很多人的興趣,很多人就開始討論。」有許多同志懷疑毛澤東是否說過這個話,我不懷疑,毛澤東確實說過這樣的話,是在上海友誼大廳召集上海文藝工作座談時說的,當時有人提出這個帶有一點挑釁意味的問題,毛澤東作了如此回答。