49年前的1974年,河南郟縣。一位來自該縣廣闊天地大有作為人民公社吳堂大隊17歲的女知青,在年底舉行的全縣知青積極分子代表大會上作了典型發言。

郟縣的「廣闊天地大有作為人民公社」,是根據偉大領袖的批示命名的。它是上山下鄉運動的發源地,被譽為「中國知青運動的聖地」。

今年8月我曾來到這裏,在邱莊村知青點旁邊的一家民宿住了一晚。那個有着很長名稱的公社現已改為「廣闊天地鄉」。從民宿步行20分鐘,就可到達這位女知青當年生產生活的吳堂大隊板場村。板場村的邊上就是汝河。

這位下鄉插隊僅8個月就被評為積極分子的女知青在發言中說,來到農村前,自己想像中的農村,有驚心動魄的階級鬥爭,可是一到公社,眼前呈現的卻是「銀光閃閃的汝河,寬闊的河灘,碧綠的原野,粉紅色的桃園」。

名叫程紅的這名女知青,在村里擔任了鐵姑娘隊隊長。她用架子車拉磚石、送大糞,在田裏種玉米煙葉、在洪水泛濫搶修汝河大堤的勞動中,看到的竟是鄉村優美的自然風景。

多年後,她在報紙上發表的一篇文章中說,「我曾游過祖國的許多名山大川,但都不能使我產生在汝河邊所湧出的這份情思,這份激動。」

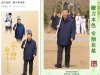

知青程紅

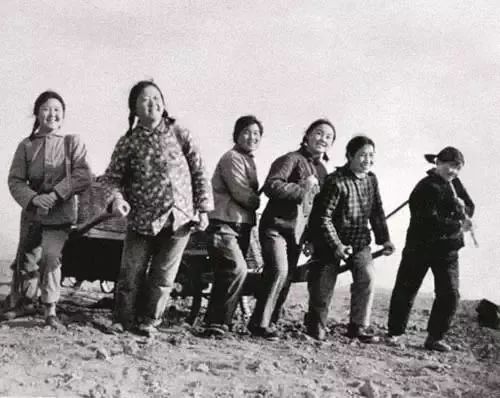

拉架子車的知青們(右三為程紅)。

或許,正是這次農村生活經歷,奠定了她鍾情鄉野、崇尚自然的人生志趣。

她在自己研究美國自然文學的第一本專著《尋歸荒野》中這樣寫道:

「在人的一生中,他應當跟尚在記憶之中的大地有一次傾心的交流。他應當把自己交付於一處熟悉的風景……他應當想像自己親手去觸摸四季的變化,傾聽在那裏響起的天籟。」

廣闊天地大有作為公社吳堂大隊的知青程紅,後來成了首都經貿大學的教授程虹。

在下鄉三年後的1977年,高考制度恢復了。當年她就考上了洛陽解放軍外國語學院,到這個學院的三系學習英語。

在這裏,她把自己名字由「紅」改為「虹」。

畢業後,她到清華大學進修。

正是在這個時候,經朋友介紹,她與北京大學團委的李同志相識。

與李同志結婚不久,轉業後的她放棄了去婦聯工作的選項,來到北京經濟學院(現首都經貿大學)外語系當了一名大學英語教師。之後又到中國社科院在職攻讀博士學位,師從社科院外國文學研究所研究員趙一凡。2000年,她獲文學博士學位。次年,44歲的程虹晉升為教授。

美國瓦爾登湖。曾隱居在此的美國自然文學先驅梭羅,在湖畔的小木屋裏,寫出了自然文學的經典之作《瓦爾登湖》。

2004年深秋,研究美國自然文學的程虹教授第二次來到了這裏。在其所著的《寧靜無價》一書中,她記錄了這次在瓦爾登湖的情形,描述了瓦爾登湖深秋的景色:

「深秋的季節掃去了夏日的浮躁,瓦爾登湖呈現出它原有的風貌:寧靜的湖面映出岸上多姿多彩的秋色,湛藍的湖水輕輕地拍打着湖邊白色的沙灘,湖邊間或長着幾簇綠色的草叢,橫着一根造型獨特、泛白的流木。」

沿着湖邊小道,程虹教授來到一百五十多年前梭羅生活的小木屋。站在木屋旁邊「朝聖」的人們堆起的石堆前,她的目光越過鋪滿松針的山地,只見「一池碧水,幾隻飛鳥,滿目秋色,還有輕輕的浪聲與風聲……我想,這應當是瓦爾登湖的本色。」

「梭羅一生中,似乎都在尋求一種與自然的最淳樸、最直接的接觸。他幾乎放棄了世人所追求的一切——財富、名利和安逸。實際上恐怕他也很少懂得世間人們習以為常的歡樂與享受,因為他像愛默生所說的那樣,一生都在追求那種常人望而卻步的美。」

程虹教授繼續寫道,「當原始的自然與簡樸的歡樂漸漸地離我們而去時,人們似乎更加懷念梭羅」,而「用現代的眼光重新審視梭羅的人生、著作及理念,會使我們原本浮躁的心態得到某種程度的寧靜。」

1995年,作為訪問學者的程虹來到了美國布朗大學。在這裏,她初次接觸到美國自然文學的研究,並結識了研究講授自然文學的英文系阿曼德等教授。通過阿曼德教授,她又與美國生態文學批評領軍人物、內華達大學英語系教授斯科特·斯洛維克教授建立了聯繫。

當時,自然文學在國內還鮮為人知。程虹教授認為,自然文學是以文學的形式,喚起人們與生態環境和諧共存的意識,激勵人們去尋求一種高尚壯美的精神境界,同時敦促人們去採取一種有利於身心健康、又造福於後人的新型生活方式。

而作為新大陸的美國,其特殊的自然和人文背景及其現代化發展的迅猛,決定了其國民對土地那種特別的情感與聯繫。不同於古老的東方和歐洲,這個年輕的國家沒有歷史文化的積澱,而是把目光投向了生機勃勃的自然,從而使自然文學順理成章地在這片土地上產生並興起。因此,自然文學在美國最富代表性。

訪學回國後,程虹教授開始潛心研究美國自然文學。她也因此被稱為國內研究美國自然文學第一人。

在從事教學科研的同時,2000年,程虹教授完成了以美國自然文學為研究對象的博士論文《自然與心靈的交融》。在這篇論文的基礎上修改而成的專著《尋歸荒野》,於2001年在三聯書店正式出版。

《尋歸荒野》是國內首部系統評述美國自然文學的開山之作。在書中,程虹教授對美國自然文學的發展歷程做了清晰的梳理,對自然文學理論進行了深刻的闡述,對自然文學的詩學特徵和美學價值作出了準確獨到的分析和論述,同時也形成了自己的自然文學理論觀點。

她在《外國文學》《讀書》等學術期刊上發表多篇研究自然文學的論文。後來,又應邀在《文景》月刊上主持《重讀自然》專欄,對美英自然文學的名家名作進行梳理和評述。

2009年,程虹教授出版了《寧靜無價》一書。這是一本評述英美自然文學中著名作家及其作品的著作。收入書中的文章,除了作者在《重讀自然》專欄上發表的外,還有在《外國文學》、《文藝報》等報刊上發表的同類題材的文章。對這些文章分門別類進行編輯後,形成了主題分明的不同篇章。程虹教授說,這本書中所收錄的文章「都是出於我的喜愛寫就的」,她真誠地「渴望與廣大讀者分享我的愉悅」。

程虹教授在序言裏寫道:「在現代社會中,唯一能夠與燈紅酒綠、人心浮躁的現代都市相抗衡的是沉默無言、由來已久、蘊意深長的自然界。而在現代文明中,人們渴望的也是在匆忙中保持心中的那份寧靜。……他們的走向荒野,實際上是一種精神上的回家旅程,一種尋根的跋涉。他們的走向自然,走向外在,實際上則是走向自我,走向內心。他們尋求的是一種不被繁華的物質世界所動的內心之平靜。」

她說,「《寧靜無價》想喚起的不是某種具有教化意義的環保主義激情,而是想與讀者一起分享寧靜之樂趣,一些從細微之處所體驗到的哲理。」

到大學任教不久,程虹老師翻譯了一本名為《遵命大臣》小說。李同志騎着自行車,帶着翻譯的書稿來到位於東單的一家出版社,問編輯能不能出版。多年後編輯仍然記得,李同志非常謙虛、樸實。第二次來出版社時,文質彬彬的程虹老師也一起來了。後來,這位編輯和李程伉儷多有往來。他說,程虹「不張揚,本分」,她希望過一種自然、簡單的生活,一心做翻譯和教學。

曾去李程家中拜訪的這位編輯說,兩人都是對生活要求簡單的人,當時他們在團中央機關宿舍的家中十分簡陋,幾乎沒什麼家具。

在曾任《讀書》雜誌副主編的李學軍眼中,程虹教授「是一個純粹的學者,嚴謹、規範,在自己的專業領域裏發言,不譁眾取寵」。李學軍編發過程虹教授的一些文章,是她的譯著「美國自然文學經典譯叢」的責任編輯,編輯出版了她著譯的五本書籍,包括她的第一本專著《尋歸荒野》。

她經常和程虹教授一起交流一些觀點和讀書心得。對她印象最深的是她的工作態度,「她會為了一個詞一句話的最好表達來回推敲,也經常徵詢我和其他人的意見,她的著作譯作都是這樣慢慢磨出來的。」

1998年,李同志離京到地方任職,先是河南後是遼寧。程虹教授和丈夫開始了長達十年的兩地分居。

在奔走兩地的時候,程虹教授繼續自己的教學科研工作。她的教學受到學生的喜愛,曾兩度被學生選為「我心目中的十佳教師」,獲得過學校及北京市各種教學榮譽獎勵。

從2002年開始,她着手翻譯自然文學的一些經典作品。出版社決定把這些作品組成「美國自然文學經典譯叢」。傑出的自然文學作家約翰•巴勒斯的《醒來的森林》是她的首譯。隨後,程虹教授又翻譯出版了愛默生-梭羅獎獲得者亨利·貝斯頓的經典之作《遙遠的房屋》。

翻譯這些書時,也正是她一邊教書持家、一邊奔走兩地的時候,一些譯稿都是在探親的火車上閱讀原著、反覆斟酌,回家後再記錄下來的。她把這些工作稱為與自然文學作家的心靈對話,「漸漸地,我竟習慣了在嘈雜的環境中靜下心來」。

接下來翻譯的另一本經典之作是《心靈的慰藉》。該書記述了作者特麗·T·威廉斯陪同自己身患癌症晚期的母親,在大鹽湖走過人生最後一程的經歷。作者將自己及其家族的經歷、美國西部大鹽湖及熊河鳥類保護基地的特殊環境聯繫在一起,用一種獨特的寫作方式將人與自然之間的密切聯繫展示在人們面前。

在譯該書的同時,程虹教授也遇到了與作者相似境況。在五年多的時間裏,她也一直在照顧家中身患癌症的老人,陪伴老人走完了生命的最後一程。

譯叢的第四本《低吟的荒野》2012年出版後,獲首屆呀諾達生態文學獎。程虹教授將10萬元獎金全部捐獻給首都經濟貿易大學圖書館「美國生態文學書庫」,用以支持學校生態文明教育和自然文學教育教學活動。歷經10年的叢書畫上了完滿的句號。

在訪學回國的時候,布朗大學的阿曼德教授把一本艾米莉·狄金森的詩集送給程虹教授。在後來的著譯中,程虹教授常常引用艾米莉·狄金森的詩句,其中有一句是:

「希望像只鳥兒,棲在心靈的枝頭。」