拙作《回憶西南師範學院右派學生勞動隊》在《往事微痕》刊載以來,和一些往日難友取得了聯繫,經過互相交流,又憶起了一些人和事,為使這一歷史事件更準確和完善,現再作如下的補充。

一、右派勞動隊的人員組成

西師右派學生勞動隊在我的記憶中有120人左右,我現在能夠記得起來的有80多人。勞動隊的主體是受二類處分的右派學生,他們被遣送北碚金剛鄉農村勞動改造將近半年之後又被召回學校,在學校勤工儉學生產指揮部(簡稱生產部)監督下繼續勞動改造。除此之外還有以下幾部分學生:

一是五七級右派學生中被認為「情節嚴重」,不予分配,留校監督勞動的,他們是張靜蓀、童思高、郭益先、羅榮德、馬超俊。

二是五八級受三類處分的右派學生中被認為「表現不好」,繼續留校勞動改造的,他們是雷崇功、邱茂棣、宋國祥。

還有兩個受三類處分的右派學生被加重處分,也到生產部勞動改造。是物理系的楊××和中文系的張××,已記不清名字(不久又不知送到什麼地方去了)。

勞動隊本來叫勞動大組,但學校里都稱勞動隊,設正副大組長各一人,先是張靜蓀和宋國祥,後是宋國祥和漆成志;下設若干小組。

生產部設有專職管教幹部,是剛從工農速成中學畢業的郭海水。

二、兩個工農兵右派學生

在受二類處分的右派學生中,有兩人是西師附屬工農兵速成中學的學生,他們是曾令榮和傅國華。

曾令榮,四川溫江人,出身貧苦,土改積極分子,但不識字,送來速中掃盲、讀書,準備將來提拔為農村幹部。在鳴放時他根據自己家鄉農村的實際情況,說農業合作化使農民沒有糧食吃;高級社不如初級社,初級社不如互助組,互助組不如農民單幹。因此劃為右派分子。但他不服,據理力爭,於是又加上「態度惡劣」,就受二類處分。

其實他為人比較誠實,說話做事都精明強幹,也比較固執武斷,倒很像一個農村幹部的樣子。要不是他成為右派,應該是一位得力農村幹部。如果他不鳴放,在反右時以自己的苦大仇深去揭發批鬥右派,他會輕而易舉成為立場堅定的反右英雄。他的吃虧是他太誠實,說了實話;那怕你是苦大仇深,對大救星永遠感恩戴德山呼萬歲,但只要你說了大救星不喜歡的真話,就整你沒商量。反右鬥爭的惡果之一,就是教人說假話。

曾令榮不堪忍受勞動隊的折磨,於1959年6月自願回鄉當農民,以後不知所終。

傅國華,湖南人,自幼父母雙亡,家境十分貧困,與比他大三歲的姐姐相依為命,1946年14歲時經人介紹給一個國軍團長當勤務兵混口飯吃。1948年起義投誠共產黨,以後經過階級教育倒「苦水」提高覺悟,作戰十分英勇,多次受到嘉獎也多次受傷。他是一位苦大仇深的戰鬥英雄。這樣的人當然是共產黨培養的對象,於是被送來速成中學掃盲、讀書。他的前途應該是十分美好的。

在他心中,共產黨不僅偉大、光榮、正確,而且神聖而聖潔;他把那個在戰爭年代鼓勵戰士用身體去堵住敵人槍口的「上下一致,官兵一致」的口號視為永恆,以致到了速中以後,他看不慣校長主任沒有和他們一同吃飯,以為是高高在上大搞特權;又特別看不慣總務主任多吃多佔,大吃大喝,不僅寫大字報揭發,還當面指責,差點把總務主任正在吃飯的桌子掀了。這種對「黨」如此放肆的行為當然是反黨行為,而且態度如此惡劣,當右派受二類處分也就毫不奇怪了。

他的身體很不好,因為多次受傷,傷痛時常復發,肺里還有國民黨的彈片,經常咳嗽,後來過度的飢餓和勞累,他終於臥床不起,生產部領導看他已沒有利用價值了,甚至可能死亡,就叫他回湖南老家了,這以後就不知生死。

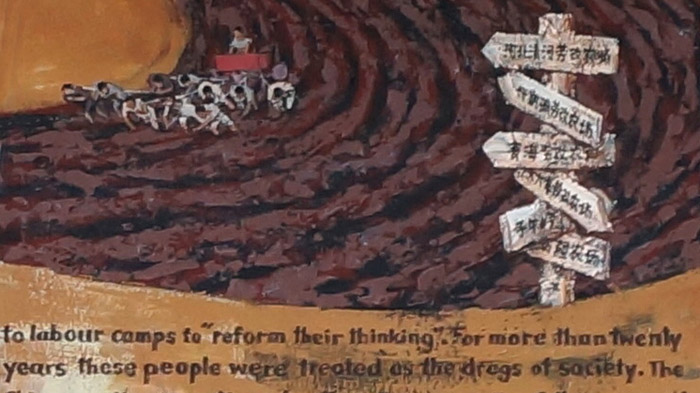

三、不顧學生死活的勞動改造

右派勞動隊幾乎包攬西師的一切體力勞動,如耕地、擔糞、運煤、運糧、挖地基、抬石頭、捅陰溝、掏廁所……還要到校外搶險救災等等。總之,學校當局是把這批年青人當成可以任意支配的無償勞動力,就像驅使一群牛馬,不顧學生的生命安全。

例如1958年冬(大概是11月中下旬),一個寒冷夜晚,風雨交加,我們已經入睡,突然被緊急召集,要我們到嘉陵江打撈漂木。我們冒着冬雨跑步三公里來到嘉陵江邊的毛背沱。此時已是深夜,伸手不見五指,冬雨嘩嘩的下,淋濕了衣服,人人冷得發抖,還要脫光衣服跳進冰冷的水裏,把一根根漂木攔截到毛背沱的回水沱里。在漆黑的夜晚,我們只能通過江面上的一絲反光,看見急流中許多黑影橫衝直撞地衝下來,那便是漂木,我們就游過去把漂木引領到回水沱來。這種作業的危險簡直無法形容,因為雨聲大濤聲更大,說話都聽不見,大家不可能通過語言協調一致共同攔截。都是個人行動。如果弄不好很可能被漂木撞到水底,或者被捲入江心葬身魚腹。這是專業打撈的工作,我們哪有知識和經驗。許多人都被撞到水裏不知嗆了多少回。我更無知無畏,看見一個巨大的黑影衝過來,便游過去攔住它,本想騎在漂木上把它劃到回水沱里來,殊不知剛爬上去漂木就滾動180度把我壓到水裏。我冷不防嗆了一口水拼命向上浮,不料轟的一聲頭撞到了另一根漂木上,又沉到水裏再次嗆水……已經是生死存亡關頭了,情急之中我把雙手並在頭頂用力向上一蹬,才在幾根漂木的縫隙中伸出頭來……如果自救沒有成功,後果不堪設想。如此危險的勞動,西師當局想到保護我們嗎?

1958年底,右派又一次被派到校外搶險救急,是到西山坪腳下的蘇鋼廠搶運鐵礦石,將山口處一簍簍五六百斤重的鐵礦石放在一個木架上,在20度陡坡的滑道上滑行百來米,運到山下廠房裏。所謂「滑道」,是兩條用水淋濕的粘土路,又溜又滑,使拖車滑行;在兩條「滑道」之間有30公分的碎石路,是供拖車人行走的。我們在運輸時,五六百斤重的礦石直向我們衝下來,我們只能用背死死抵住裝礦石的竹簍,減緩它在陡坡上產生的巨大下衝力,使其在滑道上按固定的路線慢慢滑行。如果你的體力不能遏阻礦石產生的巨大衝力,你將被拖車掀倒在地,五六百斤重的礦石壓在你身上,將把你碾成肉泥,或者被拖車掀到懸岩下的嘉陵江中餵魚;如果你一旦踩虛了腳,踩到了溜滑如油的滑道上,那就只能四腳朝天任拖車碾壓……而我們,因為無錢買鞋子,破膠鞋早已磨平了鞋底,哪敢在也是被淋濕了的碎石路上去滑?只能打赤腳,用腳趾抓在碎石縫裏和泥土中,膽戰心驚地把握好方向,其險惡可想而知!如此高強度、高危險的勞動,工廠的工人不願做,煉鋼的農民也不願做,而讓毫無經驗的右派學生去做!西南師範學院,我們的母校,你把我們當人還是當牛馬?

像這樣不顧學生死活的勞動多得難以計數,但更讓人終身不忘的是飢餓。勞動量如此之大,學校當局從沒有按不同工種來供應口糧,我們仍然和學生一樣,每頓三兩糧經伙食團剋扣恐怕不足二兩五。這樣少的食物怎能對付巨大的能量消耗?為了「改造」,我們只能透支身體。因此飢餓、浮腫、病臥、死亡也就必然。劉繼州、唐錫華、苟文純、曾清經、黃崇華、胡光偉、傅國華等同學,或因飢餓難忍偷吃豬食、兔食被人發現後自殺,或被餓死,或飢餓休克後搶救倖存,或餓腫後無法勞動而遣送回家……

四、兩位「工人階級」

右派是敵人,是賤民,任何「人民」都可以對我們指手劃腳監督改造,工人階級更不在話下。有兩位監督我們改造的「工人階級」值得一記,以見證那個荒唐年代右派學生的艱難處境。

難友們一定記得,每頓飯後正要離開食堂回寢室休息,一個瘦高微駝、尖臉猴腮,滿身油膩的工人走到你的面前,陰陽怪氣地說:「你把桌子抹了哈」,「你把食堂打掃了哈」,「你們把那車大米搬進倉庫哈」……

飢餓和疲勞的折磨,大家都已筋疲力盡,巴不得早些躺上床休息,卻要承擔這額外的負擔,有誰願意?但是那個時候任何人都可以提調右派,何況是工人?我們不敢不做而又恨死了這個「工人階級」。

這人姓陳,不知名,廚房裏的工人叫他陳瘋子。

提起這位陳瘋子,卻是大名鼎鼎的反右英雄。1957年6月下旬的一天晚上,大禮堂燈火輝煌,數千名師生聚集在那裏批判大右派,外語系二年級學生劉其朗。上台批鬥的就有這位陳瘋子。他的裝束一如前述,大熱天還穿着一件邋遢的中山服,敞開衣領;腳穿破膠鞋卻不穿襪子,一隻褲腳卷到小腿一隻籠到腳背。當他走上台時,大家屏住氣息等待這位工人階級的代表對右派分子作義正詞嚴的聲討。殊不知這位「工人階級」拿着話筒自始至終反反覆覆只說一句話:「劉其朗,你這個東西!你這個這個東西!你是他媽個什麼東西!你不是個東西,你不是個東西!……」一罵就是10多分鐘。大家始而哄堂大笑,繼而嗤之以鼻:到底誰不是個東西?本想把右派分子批倒批臭的大會,變成了一場鬧劇,也算是西南師範學院在反右鬥爭中「光輝」的一頁。一個全國知名的高等學府,竟上演了一場如此等而下之的滑稽醜劇。但第二天學院廣播站和《重慶日報》都有「西師工人痛斥右派」的報導。陳瘋子從此出名。

其實陳瘋子給我們佈置的任務,就是他的職責!這個看似老實的人一貫裝瘋賣傻,偷奸耍猾,投機取巧。他看準了反擊右派的有利時機,不怕自己的形象醜陋上場表演;看準了右派是可以任意欺侮的賤民,竟膽敢命令我們為他私人出力。其卑鄙自私,已不是一般人可及。西師有許多反右英雄,陳瘋子大抵是個代表。

還有一位「改造」我們的「工人階級」,是生產部管理農場的賴師傅。他其實是一位農民、文盲,在西師打工時入了黨,就「農轉非」當了工人。我和他近距離接觸是在養鴨組勞動時。1959年,毛澤東的大躍進破產已成定局,災荒四起,為了給特權者提供肉食,生產部令我們幾個生物系右派學生養鴨子,於是我們就拿着竹竿,打着赤腳,不管酷暑炎夏還是寒冬臘月,不管烈日當頭還是大雨如注,整日奔波在水稻田裏吆喝鴨群。晚上幾個人擠在三尺高、四尺寬、五尺長,低矮潮濕,暑氣難消,蚊子叮咬防不勝防,寒風襲來又無可抵禦的鴨棚子裏睡覺;在沒有絲毫遮蓋的露天做飯、吃飯;沒有凳子只能坐在泥土上休息;沒有開水只能喝井水、田水;在吃糠、咽菜,幾乎斷絕糧食供應的情況下,勞累一天的我們,早已筋疲力盡,還得在深夜數次起床巡視鴨群,防盜防獸……過着原始的遊牧生活。在這個「遊牧部落」中對我等右派實施改造的,就是這位賴師傅。

他對我們的「改造」,是一不小心就被他辱罵:「狗日的右派,我日你媽喲!」好像他嘴裏長的不是舌頭,而是一根巨大的陰莖,隨時可以伸出來「日媽」。雖然我們經常遭受辱罵都習以為常,但還是覺得太剌耳,我們的尊嚴,我們的人格,竟被他如此肆無忌憚地踐踏!我們有時也想和他勾通,但這個不識字的大老粗,固執、專橫,一臉的不屑,好像和右派說了話就喪失了階級立場。有時他心情好的時候也說上兩句,但多半是訓斥式的:「你們要好好勞動,不要光想着復學讀書。書讀多了反黨,你幾爺子哪個不是書讀多了嘛!」我們說:「賴師傅,你讓不讓你的子女讀書呢?」他說:「讀個小學,認得字,算得清工分,不挨別人整就行。」從他嘴裏,我們只能感受到知識和知識分子的罪惡,感受到我們生活在這個世界上是貨真價實的廢品。在這個「改造者」面前,我們只能感到全身心的悲涼!

本來他和我們一樣都如太空中一粒微塵,不值一提,在此記上一筆,以見證那段以無知整有知,以愚民治智民的荒唐歷史。

五、被開除勞教的難友

被開除勞教的難友有十多人,現在記得起的有:歷史系的曾祥州、生物系的張福澤、教育系的潘××(忘了名字)、肖坤道、中文系的黃鵬先、陳德成、數學系的楊和貴、梁仕清、外語系的劉樹森等。

這些難友被勞教的原因,有的知道,因為在戴上手銬押走之前,開過批鬥會,如曾祥州、潘××;有的不知道,戴上手銬就從生產部抓走了,或者悄悄抓走後我們才知道。他們究竟犯了什麼「罪」,在受到勞動察看處分之後還要遭受更大的苦難?下面以肖坤道被勞教為例,可窺視一斑。

1959年6月中旬的一天,當人們湧進食堂午餐的時候,西南師範學院廣播站午間播音也同時開始:「下面播送教育系來稿……」接着一個氣勢洶洶、橫蠻耍潑的聲音:「罪犯肖坤道,男,教育系60級學生,右派分子,正在生產部勞動改造……」我們被這突如其來的消息嚇呆了:肖坤道何時成了罪犯?他犯了什麼罪行?這究竟是新聞廣播還是宣讀判詞?……但此後的播音卻語無倫次,原來廣播稿如此低劣,竟然把通訊稿寫成了判決書。當我們洗耳恭聽之後,才得知原委:

大約幾天前肖坤道正在一個糞坑邊舀糞的時候,從女廁所里掉下一隻手錶,當失主馬上到糞坑裏尋找時,卻不見了手錶,問肖,肖說不知道,那女的原是認識肖坤道的,勵聲說:「右派分子不老實!你必須交出來。」肖坤道說:「沒有看見就是沒有看見。」於是那女的報了案,經保衛科審訊,肖坤道交出了手錶。

事情就如此簡單。就因為這點小事,肖坤道就成了「罪犯」!是誰定的罪?失主嗎?廣播站嗎?他們有權定罪並將其廣而播之嗎?如果當初那女人不那麼盛氣凌人辱罵右派,肖坤道看在同學面上也許會將……然而肖坤道倒了大霉,不僅背上「罪犯」的惡名,接下來更是二十年的勞教生涯。

下午,校警就將手銬戴在肖坤道手上把他押走了。從此沒有了他的消息。

……2007年,當我從網上得到一絲信息後,經過艱難的聯繫,終於找到了這個刑餘之人。

談到48年前的情況,他說離開西師後在看守所關了一段時間,然後押往雷馬屏勞教農場,一關就是20年!其中所受苦難和身心摧殘與折磨,真是一言難盡……到了1979年給右派改正的時候,難友們都從勞教農場拿着檔案回原單位討說法去了,只有他沒有檔案。他大吃一驚,怎麼會沒有檔案呢?此時勞教農場才告知他,說他並不是勞教犯,當初他的「罪行」只是一般錯誤,夠不上勞教「資格」,因此勞教單位沒有接收他,退回了他的檔案。但既然把人都送來了,就不能退回去給西師保衛科「抹黑」,於是就以「代管」的名義關在勞教農場勞動改造。他原來是個「代管犯」而不是「勞教犯」!卻冤枉「享受」了二十年高級別犯人的「待遇」。

勞教二十年,始知自己非「勞教」!!人世間竟有如此之荒唐!和草菅人命有何區別!

二十年!人生有多少個二十年?肖坤道的全部青春年華就葬送在這莫名其妙的二十年「代管」之中!我的上帝!阿門……

又如難友黃鵬先,中文系58級學生,在生產部改造一段時間後,突然被戴上手銬押走,說是「抗拒改造」送去勞教,從此下落不明。最近才和他取得聯繫,得知他在看守所關押一段時間後,獄方認為「不夠勞教條件」將其「教育釋放」。從此他在貴州各地流浪度過了苦難的20年。

其他受升級處分,被開除學籍勞動教養的難友,到底犯了什麼罪?西南師範學院,你能不能把你的良心曝曬在陽光之下?

六、心靈之痛

勞動改造最痛苦的,不是超強超時的勞動,不是風吹雨打日曬霜凍,甚至也不是疲勞飢餓,而是無休無止的檢討認罪自我批判自我咒罵自我羞辱,把一頂頂反動帽子往自己頭上戴,選擇最骯髒最無恥的語言來辱罵自己,直到把自己罵得比地主資本家國民黨蔣介石地痞流氓小偷妓女還要壞一百倍一千倍!這個時候我們感到自己是個沒有尊嚴沒有人格豬狗不如的東西。在罵完了自己之後覺得心跳加速熱血沸騰臉上發燒,不敢正視別人,低着頭靜靜在等待別人的批判……這是每月一小結,半年階段總結和年終總結時最難熬的日子。雖然坐在一起總結的都是右派難友,但是要把自己最痛心的事重新挖出來反覆咀嚼,還是心情難受。

開始的時候我們的確不知道怎樣來「批判自己,提高認識」,我們以為,大字報也挨了,批鬥會也批鬥了,右派帽子也戴上了,處分也受了,正在老老實實地勞動改造,就等着摘帽復學吧。後來經過一次次的「思想總結」,我們終於明白了黨對我們的「挽救」,就是要我們從心靈深處把自己異化成沒有尊嚴沒有人格的一群賤民,一群畜牲;就是要使我們自卑自賤低人一等,在人前人後抬不起頭,從思想靈魂到精神面貌都猥瑣萎靡,低眉俯首,規規矩矩,叫人一眼就知道我們是右派分子。

我的「罪行」是寫信揭發家鄉一生產隊長利用權勢霸佔某年輕地主女人而長期姦污的違法行為,因而「墮落」成為右派分子。我不知道我錯在什麼地方。如果我有錯,就錯在過分相信共產黨的光榮偉大高尚聖潔,相信它的每一個黨員都純潔磊落;這樣的黨怎能容忍腐化墮落玩弄女人而又喪失階級立場的人混進黨內!我不知道我怎樣來「認識」自己。後來經過一次次「思想總結」,我終於忍着巨痛向自己的心靈開刀,承認寫信是一種反黨行為,是向黨的基層幹部猖狂進攻,是站在地主階級立場向黨和人民反攻倒算,是我自減租退押、土地改革、農業合作化運動以來,一直懷着對共產黨的階級仇恨,在大鳴大放中的總暴發……,我的反黨,有着深刻的思想根源、階級根源和社會根源,因此墮落成反黨反人民反社會主義的右派分子!我痛心疾首,只得老老實實承認自己的罪行,爭取黨和人民的原諒,才能重新作人。

這樣的「思想總結」,恐怕任何人的心臟都會流血。但是這杯「鴆酒」,不敢不喝。

當一個人無罪的時候,要強迫自己認罪,並承認從娘胎里就種下了罪惡的種子,這在心理上和精神上,是何等巨大的摧殘!

七、皇帝駕到的時候

1959年11月的一天,早飯後正準備上班,生產部通知說今天上午不上班,回寢室休息,但不能隨便走動。我們回寢室不久,就發現門外有荷槍實彈的民兵——武裝起來的學生把我們包圍了。有難友要上廁所,那些學生用槍口對着大吼:「哪裏去?不准動!」難友說:「上廁所。」他們大叫:「滾回去!不准上!」我們不知道發生了什麼事情,悶頭悶腦的坐在寢室里。兩三個小時以後,崗哨撤除了,我們才走出寢室,心裏都很氣憤,自從當了右派以來,受盡了各種屈辱,但還沒有像罪犯那樣被槍支押解過。

後來我們才知道,原來是新任國家主席劉少奇視察西師,對「階級敵人」實行專政。

自古皇上出遊,也不過前呼後擁,鳴鑼開道,大呼迴避,並沒有用刀槍把人看押起來,也沒有聽說過不准人屙屎屙尿。

可是「解放」十年了,當今皇上,對幾個因言獲罪,手無寸鐵,正在規規矩矩接受改造的學生,明明知道他們不敢,也不會對黨國要人造成任何威脅,竟如此小題大做,是顯示他的威武無比,還是膽小如鼠?是顯示無產階級專政無比強大,還是為政不得人心而心虛膽怯?號稱「解放全人類」的共產黨人,對於這些帶着鐐銬的奴隸,竟如此的害怕!竟然在傳播科學文明的高等學府,指使一部分學生用槍口對準另一部分學生,這是「民主自由」,還是專橫無道?是社會進步,還是專制復辟?

當今皇上駕到的時候,向我們顯示了專制、強權、暴力與愚蠢。

未曾想到沒過多久,劉少奇也遭遇了同等待遇!真是讓後人復哀啊。

八、勞動隊的解散

1959年9月國慶十周年前夕,終於盼來了給右派摘帽的消息,大家都盼望早日摘帽復學。但勞動隊享受此「殊榮」的,只有筆者和中文系59級的漆誠志兩人,我們於次年3月復學,其餘都在失望與盼望中焦急地等待。到了60年8月,又有一批右派勞動隊員摘帽復學;又過了漫長的一年,即1961年8月,終於盼來了中央的有關指示,右派勞動隊員全部摘帽復學,包括57、58級已經畢業的同學,都再復讀一年。至此,成立三年的西南師範院右派學生勞動隊,這個學校中監禁100多名右派學生的校辦監獄,算是壽終正寢了,這些學生所受的處分也一併撤消。但是,他們的頭上又戴上了一頂為期更長的「摘帽右派」的帽子。此時,原來120多人的勞動隊,除去自殺的、餓死的、開除學藉勞動教養的、不堪忍受精神和肉體折磨自謀生路離校的、因病喪失勞動能力被學校遣返回原藉的,能夠熬到最後摘帽復學的,只有六、七十人。

九、後記與反思

又過了一年至幾年的學習,這批右派學生總算在極其險惡的環境中讀完了大學。然而他們付出的代價,只能叫人扼腕浩嘆!單就讀大學所花的時間而言,最短的如筆者,1956—1962,6年;長的如57級學生,1953—1962,9年。金色年華,在屈辱的勞動改造中白白流失。政治上,一頂「摘帽右派」的帽子,如影隨形二十多年,在更為屈辱,更加痛苦中葬送了全部青春;在後來的四清、文化革命、清理階級隊伍、一打三反等政治運動中,無一倖免於迫害;有的被迫害致死,有的被捕判刑,100%被批鬥、被關進「牛棚」。他們不但被剝奪了基本的政治權利,連婚戀權也實際上被剝奪了,有的人直到79年「改正」之後,年近50歲才得以成家。

反右運動的功過是非,史家自有評說。可以肯定地說,是封建專制主義鑄造的文字獄對知識分子的迫害。但是如此大規模地,以幼稚純真的青年學生為整治對象的政治運動,在人類歷史上,恐怕也是絕無僅有的。況且,學校不但不履行關心愛護學生,和保護學生的神聖職責與教育功能,反而行使專政功能,成為實實在在的監獄,強迫學生勞動改造,甚至給一些學生戴上手銬押去勞教,任意剝奪他們的學習權利、受教育的權利、政治權利,有的還被剝奪了生命!從這個意義上講,不管是這場運動的發動者,還是執行者,都難逃歷史罪責。

1957年反右之時,共和國成立不到八年。百廢待興,各行各業都需要大批有知識的建設者,大學生何其寶貴。然而一頂右派帽子就把他們排斥於主流社會之外,於黨於國,不能不說是一項重大損失。今天,當我們回顧這段歷史的時候,我們應該汲取怎樣的教訓呢?