7月7日,河南都市頻道報道,四川達州9個少年被騙到緬甸做電信網絡詐騙工作。在緬北,他們完不成業績被「水管打、開水燙、電擊······」據家長介紹,這幾個孩子裏最小的15歲,最大的剛成年不久,至今還在求救回國。

今年5月底,我進入一個200多成員的「家長群」,群里是來自全國各地、被騙去東南亞電詐公司的孩子家長,他們每天分享孩子被騙的經歷,在尋找孩子的過程中互相鼓勵。有不少家長的孩子還未成年,他們大多是初中輟學,部分在職業高中、技校讀書,被相識的人以高薪工作為由騙走。

6月初,我在廣西北海市見到一個15歲的少女,她今年2月底被騙去緬北,4月初被解救回國。我與她相處了幾天,她像是這群偷渡少年的縮影,成長過程充滿誘惑、危機,在輟學後、成年前這個夾縫年齡段里,像一粒塵埃漂浮於種種灰色角落。被騙去緬甸,只是其中一個結果。

記者|李曉潔

15歲女孩

第一眼見到周婷,不太容易看出她只有15歲。一頭橙紅色長髮,是她半年前染的紅髮褪去後的顏色,現在頭頂冒出幾厘米黑。她化了妝,塗了口紅,長長的眼線從眼尾伸出,顯得眼睛更大。穿着時髦的白色泡泡袖連衣裙,長度到膝蓋上方,右臂半露着一朵紅花。在出租車後座,她說那是自己貼上去的紋身。我們在車內寒暄着高溫,才6月初,廣西北海市室外的空氣濃熱,沒有風,路兩旁的大王椰像站立的模型,一個個退到車窗後。

前一晚,周婷12點從KTV下班。這是她一周前剛找到的工作,在一家高級KTV會所做包廂公主,底薪5000,如果招攬到客戶訂包廂,再另算提成。她告訴老闆自己17歲,身份證弄丟了,老闆沒多問,她便開始了「實習」。她覺得這份工作輕鬆,只需要在包廂里幫客人點歌、記賬單,結束後打掃下房間衛生,無需陪酒。唯一的缺點是下班時間晚、不固定,有時等客人離開,已經是凌晨兩三點。下班後,她通常用手機掃一輛共享電動車,在清涼的夜風裏,騎十多分鐘到小區。打開每月550元租金的單間房門,迎接她的是一隻兩個月大的拉布拉多犬。

「我姐妹花800塊買的拉布拉多,懶得養就扔給我了,一開始我也不打算養的。」周婷聲線有點低,顯得更成熟。但說到養狗的趣事,她忽然提高音調:「每天晚上回來都遛它,結果早上起來我還是踩到狗屎,還當着我的面撒尿!」說到這,她一陣傻笑,讓人想起她還是個孩子。看起來,她似乎在慢慢恢復自己的生活。

《狗十三》劇照

就在兩個多月前,她還困在緬甸北部一個電信詐騙園區里。事情起源於今年2月底,剛過完年,周婷到廣西北海市另一家KTV做包廂公主,一位曾經打工認識的男生聯繫上周婷,稱自己在緬甸工作,月薪十萬。「說那裏還有兵哥哥帶着槍保護他,很威風。」周婷相信了那個20歲左右的男生,因為對他印象不錯。去年周婷在一家夜店型酒吧工作時,男生常接她上下班。

2月25日,周婷在對方的指導下,告訴家人自己要跟朋友去廣東工廠打工。一周後,她在一個朋友群里說自己到緬甸了。群里一個女生不放心,聯繫上周婷的哥哥周毅。周毅在南寧一所本科學校讀書,當晚11點,他聯繫上周婷時,妹妹還沒意識到自己被騙:「先不回去,掙到錢再說」「工資一個月10萬」。直到3月23日,想回家但卻無法自由離開的周婷給哥哥發去所在園區位置,稱需要贖金才能回國。最終,家人和公安確定了她具體位置後,湊齊12萬贖金交給園區。4月3日,周婷登上了回國的班機。

跟周婷一樣,經由國內邊境線偷渡到緬甸、柬埔寨、老撾等東南亞國家做電信網絡詐騙的年輕人不是少數。其中,緬甸是電信網絡詐騙組織數量最多的地方。根據國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室(以下簡稱「國務院聯席辦」)統計,截止2022年3月,緬北(緬甸北部)電信網絡詐騙窩點作案數量占境外總電信網絡詐騙案件的68.5%。從緬甸自首回國的詐騙人員中,偷越國境的佔97%;在中緬國境線被攔截的偷越國境人員中,70%偷渡目的是從事電信網絡詐騙。

河南許昌市公安局的杜廣雷對偷渡緬甸做電信詐騙的人員做過研究。他提到,因為中緬邊境線上有上千條村莊和便道直通緬北,且緬甸國內有部分省、邦和特區由當地少數民族和地方武裝管理,擁有自治權,而這些自治區與電信詐騙組織、偷渡犯罪組織存在利益關係,因此組織常受到當地庇護。杜廣雷曾與100餘名偷渡違法犯罪人員交流,對30多個犯罪團伙和典型案件中的1000名涉案人員(女性90人,男性910人)進行綜合分析。他的研究數據顯示,偷越國境違法犯罪人員中,農村居民佔98%。他們受教育程度低。絕大多數為中、小學文化,本科文化只有1%。其中,20-30歲佔56%,未成年佔比7%。

但這份截止到2022年初的研究,隨着新冠肺炎疫情的結束,很可能發生了一些變化。

孫霖在國內做協助被騙至東南亞同胞回國的解救工作,幾個社交平台賬號都叫「東南亞老司機【回國諮詢】」。2020年至今,他和團隊協助至少1000人從東南亞回國。他的感受是,疫情結束後這半年,偷渡到東南亞的未成年人比之前明顯變多。如果範圍再擴大點,00後成了主流。他今年解救一個15歲的男孩,是他這幾年遇到年齡最低的偷渡人員。他分析,最近三年,國內重點打擊電信網絡詐騙,各個省、市、縣下達非法滯留境外人員的勸返通告。但即便有警方的介入,回國也是個艱難的過程。因為國內警方在緬北沒有執法權,家長要先通過跟孩子聯繫,確認其所在園區位置後提供給警方,警方再找當地關係,安排交贖金,然後在緬北類似於公安局的機構登記、排隊回國。「2020到2022上半年,回國人數特別多,最多的一天,我們安排了400人通過插隊方式回國。回國的人多了,詐騙公司越缺人,就越瘋狂地搶人,甚至買賣人口。缺乏社會經驗的未成年人更容易被騙。」

5月底,我進入一個200多成員的「家長群」,群里是來自全國各地、被騙去東南亞電詐公司的孩子家長,他們每天分享孩子被騙的經歷,在尋找孩子的過程中互相鼓勵。這些家長的孩子們,大多是初中輟學,部分在職業高中、技校讀書,被相識的人以高薪工作為由騙走。他們絕大多數來自鄉村,或是留守兒童,與父母、親屬的關係淡薄,是周圍人眼中的「問題少年」。6月初,我聯繫上周婷。她像是這群偷渡少年的縮影,成長過程充滿誘惑、危機,被騙去緬甸,只是其中一個結果。

《模範出租車2》劇照

鄉鎮輟學生

周婷的家,在距離北海大約50公里的鄉鎮。坐上大巴車,18元,一個多小時就能到達。這是附近幾個鄉鎮裏比較熱鬧的一個,全鎮8萬多人口,一條國道穿越鎮中心,道路兩旁擁擠着各種奶茶、小吃店,以及四五層高的居民自建樓。鎮上有文化館、圖書室和劇團,還有幾座十多層高的樓,一些KTV、娛樂場所開在那裏。到了晚上,中心街旁一條一公里多長的小吃街開張,亮堂堂的,連隔壁鎮的人也要來逛一逛。

雖然熱鬧,但周婷很少回鎮上,她覺得無聊,「哪有市里大?」另一方面,她不想見到假期回家的繼父。

周婷有「兩個父親」,她跟他們關係都不好。三歲時,母親與生父離婚,原因是生父出軌、酗酒,喝醉後就砸爛身邊的一切。當時周婷跟着母親,8歲的哥哥跟着父親去隔壁鎮生活。之後,周婷沒見過生父幾次,她和哥哥周毅對生父的描述很一致:「只有恨」,他不支付周毅高中和大學的學費、生活費,周毅靠貸款、助學金、不斷兼職掙錢讀書。逢年過節,周婷給生父發祝福,極少有回覆。幾個月前,從緬北解救周婷需要贖金,警察打電話給生父,希望他出3萬,對方回復「我只有300你要不要?」回憶到這裏,周婷罵了句髒話,說自己和哥哥幾年前就刪除了生父的聯繫方式。

大約小學一年級,周婷有了繼父,他在廣東打工,做體力活兒,一個沉默的男人,「什麼話都憋着,跟誰也不說。」幾年後,周婷有了妹妹,她能感覺到繼父的變化,「對妹妹和他那邊親戚的孩子會笑,對我愛搭不理,喊他吃飯也不說話。」周婷已經兩年多沒跟繼父說過一句話。

《如果蝸牛有愛情》劇照

如果只是一個不幸福的家庭,在鎮上並不少見。周婷印象中,從小就聽過不少附近鄉鎮的「殺妻案」,最近的一起發生在今年5月,鎮上一個男人跟妻子吵架,懷疑孩子不是自己親生的,隨後殺了妻子和孩子。在社交平台上輸入周婷所在鄉鎮的名字,關聯的詞條就有過去幾十年不同類型的兇案。在鎮上,有一份穩定的、普普通通的生活似乎就令人滿足。家長對孩子的期待也不高,讀完義務教育,最好能考上普通高中,實在不行就去職校,至少安穩地度過成年前的階段。周婷母親就抱着這種期待,她希望學校能為孩子提供保護。

但周婷討厭學校。她告訴我,自己小學時成績中等,偶爾考試成績下降,老師會用書本打她的臉,「很不尊重人」,她從那時起就不喜歡老師。小學畢業後,她有了手機,是母親用舊了留給她的。她註冊了社交平台賬號,上傳了自己的照片。很快,一個看起來30多歲的陌生男人給她發私信,想跟她見面。她沒有理會。但那個男人沒有停止,直到她讀初中,甚至輟學、換了賬號後還在發信息騷擾她。升入初中,周婷成績變差,交友範圍也從校內蔓延到校外。她說不清自己怎麼認識了一幫「精神小妹、精神小伙」,幾乎每個人都染髮,在瘦小的身體上紋身,抽煙喝酒、打架。同時,她更厭惡學校,覺得老師看她的眼神都是嘲諷。她也不喜歡同學間的氛圍,「高一級學生欺負低一級,看誰不順眼就打架,在背後說每個人的壞話,很幼稚。」初二上學期,一個同班女同學建議二人一起去廣東打工。一個深夜,周婷收拾好行李箱從家裏逃出,毫不留戀地離開了家、離開學校和鄉鎮。

採訪過程中,我們發現大多數偷渡到緬甸的未成年,都跟周婷一樣,是來自鄉鎮的輟學生,家長們習慣孩子忽然離開家,過段時間又突然回來。等意識到某次出走不對勁時,孩子往往已經身陷險境。

《通天塔》劇照

唐韻的兒子小燁今年15歲,偷渡去緬甸前,在成都縣城的一所職高讀高一。2月初跟同學到達緬甸,5月中旬被解救回國,贖金10萬。唐韻告訴我,兒子小時候在農村由奶奶帶大,他們一年見上兩次。到縣城讀職高后,孩子離自己和老公打工的工地近了點,一家人周末才住到一起。小燁從小不愛讀書,跟奶奶和家人的關係也比較淡漠。到了寒暑假,因為年齡太小,工廠、飯店等地方不收,他只能在家玩手機、跟鄉鎮其他男生亂逛。面對父母的指責,他會頂撞甚至離家出走。所以2月中旬,小燁一周多沒回家,唐韻以為他跟朋友出去玩了。等三月聯繫上兒子,才知道他被網友騙,已經到了緬甸,計劃「掙大錢」。

在社交網站上,小燁和朋友分享了剛到達緬甸後的幾個視頻。視頻里,他們在靶場架起ak步槍射靶,在沙發包廂里共同吸一袋白色粉末,鏡頭一轉,一個男孩手上拿着幾沓百元人民幣,配文是「等我花錢不看餘額的時候,一定為你遮風擋雨」。異域、金錢、槍支、燈紅酒綠似乎成為他們「獨立」「有力量」的象徵,雖然這個夢想會很快破滅。

從工廠到夜場

一天夜裏12點多,周婷給我發信息,她當天要在KTV值班,一個包廂剛來了客人,估計要到凌晨兩點多下班。她沒吃晚飯,有點餓,問我能不能給她送吃的。半小時後,我到了她工作的KTV會所門口。

這是個「金碧輝煌」的地方,裝修基調是金黃色和白色,大廳挑高三四米,牆壁和天花板上繪有希臘神話人物。正門入口處站着兩個全身黑衣的年輕男保安,脖上掛着耳機,手裏拿個對講機,眼皮耷拉着,看起來有點疲倦。這家KTV附近一公里內,至少有6家同類型的娛樂會所,在夜間閃着高飽和度的熒光。在北海市,這樣的娛樂場所很常見。老城區海邊的廣場,挨着開了三家大型夜店嗨吧,每家嗨吧門口豎着「禁止未成年人入內」的警示牌,一家嗨吧樓頂還高高豎起了五星紅旗。而幾十米外就是居民區和酒店,晚飯後常有居民遛狗、拎着音響在附近的廣場唱歌。

我在KTV四樓的員工休息區見到周婷,她盤起頭髮,穿上白色半袖西裝和黑色短裙,還有一雙黑色細高跟鞋,看起來更成熟了。她甩開腳上的高跟鞋,換上拖鞋,不斷說自己「餓死了」。原本這個休息區只有女生能進,但當晚老闆外出,三四個看起來還是學生模樣的男員工也進來,坐在沙發上打遊戲。其中一個黑襯衣西褲的男生坐在周婷身邊,他算是周婷的上司,瘦得皮包骨,兩條胳膊上滿是紋身,說自己22歲,「干夜場好幾年了。」他和周婷聊天,開玩笑,趁周婷彎腰去撿地上的東西時,偷瞄她的胸部。吃完飯,周婷問男生要一支煙,點火前她瞄了我一眼,這是她第一次在我面前抽煙,好像在試探我會不會阻止。

《漫長的季節》劇照

這就是周婷工作的場所。初二輟學這兩年,她換過至少五六份工作,大多是在夜場,最久的一次工作了小半年,在廣東一家嗨吧做營銷,底薪3000,需要不斷找客人進酒吧消費,按消費金額提成。

這並不是她最初想找的工作。周婷說,當初跟同學逃出家後,母親報警聯繫到她,同意她不讀書,但一定要回家,從事「安全的工作」。她的第一份工作,在附近鄉鎮看水果攤,一天一百多塊,她嫌棄工作從早坐到晚,「無聊又累」,呆了兩天,工資也不要就走了。後來她跟一位同樣輟學的女同學去東莞找中介,中介給她一張假身份證,進了廠。在工廠給物品貼標籤,吃住在員工宿舍,每月薪水4500,她和同學做了兩個月,還是覺得太累,不自由,辭職了。

辭職後,周婷的同學認識個網友,說在酒吧工作輕鬆、工資高,倆人幾乎沒猶豫,進入了夜場。周婷說自己好奇心很重,很想看看在夜場工作到底是什麼樣。「都說不能去,我偏要去,家裏人管不動我。我很倔,認定一件事就要做,除非我累了,不想做。」這之後,周婷回了幾次家,又去廣東進過一個月工廠。去年秋天,她到合浦縣的嗨吧做氣氛組(負責活躍酒吧氣氛)。她曾想在縣裏一些「正規」奶茶店做服務員,但她丟了假身份證,很多地方不招收未成年人,只有夜場好像是唯一歡迎她的地方。在去緬甸前,她就在不同的夜場換工作,像一粒漂浮不定的塵埃。

周婷和朋友們都很想趕緊成年,趕緊離開這個輟學後、成年前的夾縫年齡段。他們想像成年人的生活不受限制,在社交平台上也有意無意模仿成年人。比如養寵物,有人在視頻賬號分享藍貓,有人遛狗;他們喜歡被叫哥、姐,而不是妹妹弟弟;女孩們的衣服基本是短裙,黑色蕾絲和綢緞質;周婷有個「姐妹」跟男友合租,男友不讓她工作,不讓她跟其他男生接觸,甚至不讓她跟姐妹聚會,那個女生覺得這就是寵愛。

《通天塔》劇照

但周婷不這麼認為,覺得「那樣很傻」。她不喜歡同齡男生,「他們只知道打架,很幼稚」。在夜場工作,遇到毛手毛腳,讓她陪酒、陪唱歌的男人,她直接拒絕。她曾遇到一個「姐姐」,讓她跟「老男人」聊天、要點錢,她不願意,「覺得噁心」,她也從未和男性去酒店過夜。身體是她在外討生活的底線。在嗨吧做氣氛組收入最高時,一天有2000塊。這種時候,她給讀書的哥哥、在鎮上的母親轉幾百。雖然法律意義上哥哥判給生父,但這個破碎的家裏,她和哥哥、母親三人互相依偎,每天都在微信上說幾句話。

但夜場畢竟不是一個令人放心的地方,周毅和母親常告誡周婷不要好奇心太重、被別人騙。去年,母親刷抖音看到有未成年被騙到緬甸,還提醒女兒小心。但周婷當時完全沒在意,覺得那是很遙遠的事,直到遙遠的事發生在自己身上。

「出國」

一開始,周婷對於偷渡一點也不怕。她瞞着家人,只背了個小包坐高鐵到昆明。在昆明,一個蛇頭(帶路、組織偷渡出國的人)開輛小巴車接周婷,車上大約10個準備偷渡的人,只有周婷是未成年,其餘看起來都是20出頭的樣子。蛇頭嫌她年齡小,擔心她到緬甸後待不久又要回家,她說自己一定要去,「我認定的事情就要做到底。」蛇頭說去國外要做「殺豬盤」(利用網絡交友進行詐騙),「我根本不知道那是什麼,做就做啊。」就這樣,她跟着一群成年人,坐車到西雙版納的中緬邊境線,準備爬山偷渡。

現在回憶起爬山,周婷還覺得很「刺激」,跟她兩年前逃離老家、決定不再讀書一樣刺激。他們繞過山腳下的警車,月光做指引,開始翻第一座山。山上有蛇頭之前安排好的摩托車,周婷坐在後座。摩托車在崎嶇狹窄的山路上穿行,她嚇得尖叫,被村民看到報警。邊境警察很快就追上來。周婷穿着裙子,棄車、下意識跟着逃跑,摔跤,起來再跑,左邊大腿內側至今還橫斜着四道淺褐色傷疤。在翻過兩三座山後,天亮了,他們也擺脫了警察,鑽過一個破洞的邊境鐵絲網,到達緬甸。她第一次出了國。

圖源|公眾號「雲南警方」

一位在雲南某邊境管理支隊的民警告訴我,疫情三年是邊境民警數量最多的時候。為了「動態清零」和打擊偷渡,邊境加大物理阻攔設施建設,通常是鐵絲網和刺絲滾籠,每隔50米就有民警值守,極大打擊了偷渡分子。但疫情結束後,被派駐邊境的民警回到內地,值守人員不足,邊境線總有不能及時修復的漏洞。

孫霖2019年偷渡到緬北,他記得當時還沒有阻攔設施,「邊境就像個菜園子,一個摩的,花20到50塊就能送你到緬甸」。當時,孫霖在緬北開一家快餐食堂,主要給電詐園區提供盒飯,兩餐飯80元。「緬北物價很高,一件國內幾十塊的T恤,都能賣4、500,我們從國內低價進菜,高價賣給園區,比在國內開飯館掙錢。」也是那時,孫霖認識了幾個緬甸本地人。

「緬北像國內三線城市,基本都說中文,大街上能聽到老鄉口音,絕大部分都是做電信詐騙。白天比較安全,到了晚上,我聽到過幾次槍聲。不過現在不行了,前段時間聽說有人在路上走,路邊來個車就把人擄去園區。」孫霖語速很快,小拇指留着長指甲,幾乎每隔一分鐘就要回復手機上的信息。2020年,他成為非法滯留境外、被勸返的人員,他利用緬甸朋友的關係,協助跟他一樣的滯留人員快速回國,還接應一些從園區逃出的同胞。2021年9月回國後,他自然而然做起了協助境外同胞回國的生意,目前團隊核心人員有5人。他負責對接想回國的當事人,確認當事人園區位置後,只要對方逃出園區,他就能安排緬甸的朋友去接應,保證後續安全。疫情剛開始時,救一個人大概收費2000左右。

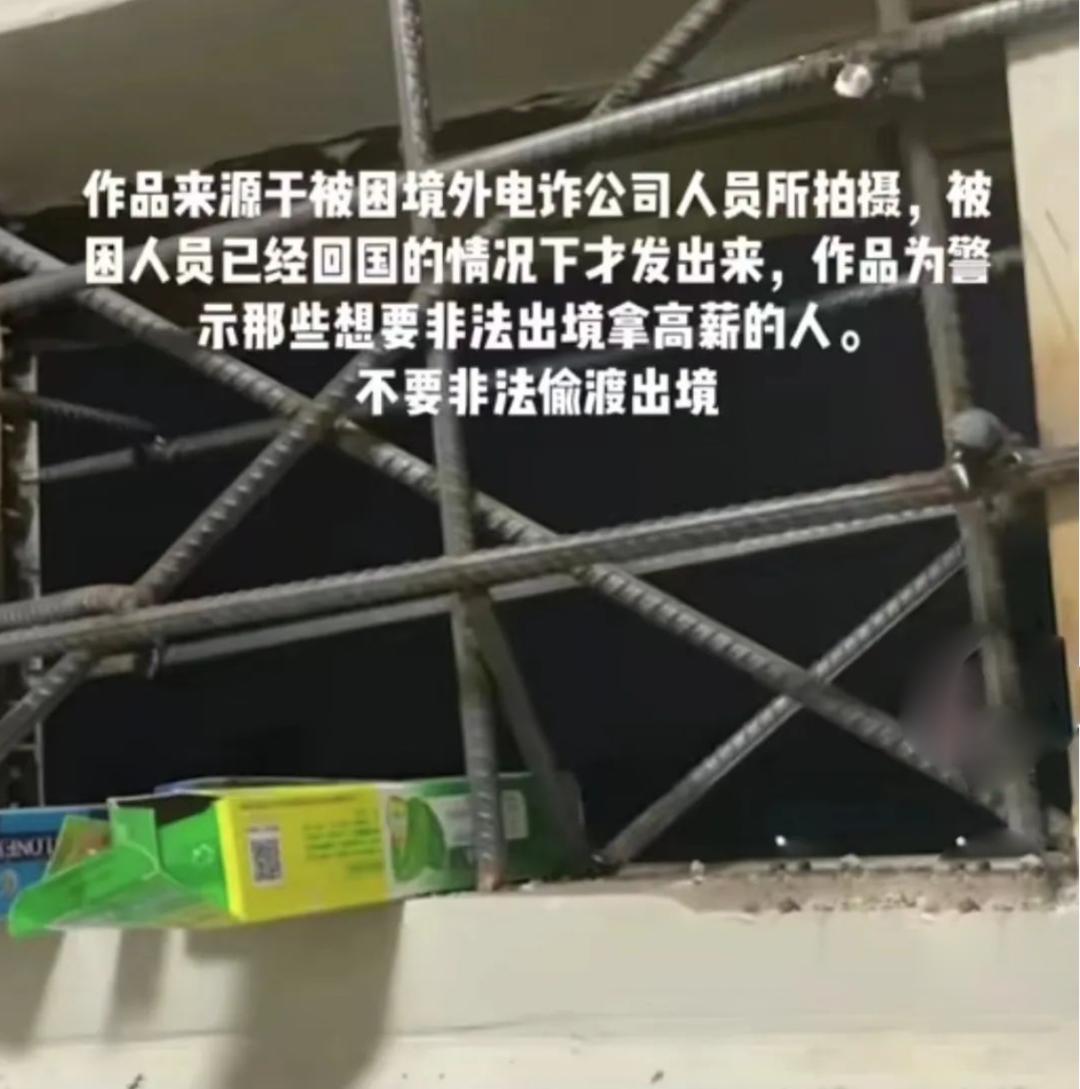

孫霖說,疫情前緬北園區管理並不嚴格,想逃出來不難。疫情期間,電詐公司缺人手,為了防止「員工」逃跑,園區開始裝鐵絲網,園內也有人24小時持槍巡邏。前年有一對在園區的四川夫妻想離開,聯繫孫霖在外面接應,但他們宿舍窗戶全是鋼筋。孫霖團隊買了液壓鉗、拆開後放在夫妻點的外賣盒飯里送進園區,夫妻凌晨兩點在宿舍組裝鉗子、拆鋼筋,六點開了窗、逃出園區,坐上孫霖等人的摩托車逃走。因為之前詐騙業績不好,「男的身上被打得都是黑紫色,女的胳膊上很多紅色,被電棍電傷了。」

圖@東南亞回國【回國諮詢】

園區內的危險不止有體罰。25歲的陳晨是重慶墊江縣人,今年2月被發小以開出租車的理由騙去老撾。被帶到園區後,他意識到被騙,一直不配合工作,被關進「小黑屋」——一個沒有窗戶、只有一張床的小屋子。「他們把我手機沒收,隔一兩個小時就進來打我一次,不讓我睡覺。偶爾給個盒飯,不給水喝,我只能喝水龍頭的髒水。」陳晨告訴我,他被關了十多天後,身體出問題,診斷為急性闌尾炎。原本「公司」不會放他走,但碰巧前段時間有員工因糖尿病沒被及時診治去世,陳晨才被允許聯繫家人,在五月,交了8萬贖金離開園區。

陳晨說,他被關進小黑屋前,幾乎每天都能看到新人進入「公司」,「都是十幾二十歲的樣子,進了園區就出不去。」一個園區幾十家「公司」,分散在幾棟十多層高的樓里。園區內自成一體,食堂、宿舍、甚至小賣部都有。因為近兩年國內嚴格打擊電詐,陳晨所在公司主要做「歐美盤」,用翻譯軟件騙歐美人或華裔。如果業績達到一定數額,公司會放煙花,還有可能帶着員工外出逛逛。此外,上司還會讓員工拉人頭,騙一個國人偷渡成功,就有5500元收入。在公司,還流傳一些「不能觸碰的紅線」。「不能暴露公司名字和位置、不能拍攝工作場景,如果被發現,很可能被打死,或者被關進水牢,半生不死。」

圖@東南亞回國【回國諮詢】

「最慘的是沒有家人願意出贖金。」孫霖說,他接觸過一些家長,聽說贖金數目後,再也沒聯繫過他。他理解這群家長像驚弓之鳥,不少人都在求助的路上被騙過錢,不敢相信任何人。但因為逃跑難度變大,儘管團隊的收費在業內不算高,也比三年前高了2-3倍。如果不逃跑,員工離開園區需支付的贖金也翻了倍。疫情前,贖金在3-5萬左右,疫情後,贖金似乎沒了准數。幾個月前,孫霖聽說一對父母為了救孩子,賠了4、50萬才放人。也有家長拿不出高額贖金,放棄救孩子。

相比之下周婷算是幸運。她沒被重度體罰,家人也借到了12萬贖金。有一天,她所在小組因為詐騙業務不佳,一個上司拿水管粗的棍子打男生,女生罰深蹲。她看見一個男生被打得身上發紫,嚇哭了,當晚就聯繫哥哥,想回家。4月3號,她走出園區,再一次跨過邊境線,跟隨合浦縣警察,從西雙版納起飛,再轉機到北海。那是她第一次坐飛機,她坐在窗邊,只覺得天空特別刺眼。

回國之後

6月初的一個周二下午,我在鎮上一家奶茶店見到周婷的母親。奶茶店有三四個沙發卡座,她和三個同齡人圍着一個桌子喝飲料,吃醃雞爪。緊挨着他們的卡座邊,五六個未成年男生手機充着電,一邊打遊戲一邊抽煙。煙味兒飄到這群母親身邊,她們瞥了一眼,沒說什麼,誰也不認識鎮上這些不去上課的男生。

母親穿着連衣裙,偏胖,有一雙跟周婷很像的大眼睛,紋了粗眉。她說了好幾次女兒「單純,性格比較硬」,容易被騙,也很難被說服。「為了這個孩子,我沒有一天安樂過,我希望她讀書,打過罵過,也哄過,她逃走了,我不能把她拴在身上。」

「單純」「沒有社會經驗」,這也是很多家長跟我們形容孩子的詞彙。採訪過程中,200多人的家長群里不斷有新的家長進來,一遍遍在群里重複相似的問題:我能找誰求助?網上的志願者能相信嗎?你們花了多少錢?······有的家長甚至想獨自出境,進入園區救孩子。最後,總有人出來呼籲家長團結起來自救,同時保持冷靜。第二天,相似的討論和呼籲又一次出現。

圖@東南亞回國【回國諮詢】

每一個被騙的孩子背後,都是一個憤怒、無助甚至絕望的家庭。很多家長學習搜索網絡信息,第一次下載小紅書,第一次使用Google、Telegram等軟件。有家長被人以志願者、民間救援的名義騙過錢。同時,他們還要承受網絡帶去的惡意。不止一位家長告訴我,他們發出的求助視頻,總有人評論「孩子活該,已經死在境外」「不得好死」。一位家長說,孩子被騙後,「一家人渾渾噩噩,生活無色無味」。還有家長開始算命,想知道孩子是否活着。

最難承受的是來自家人的誤解和指責。周婷母親說,幾個月前,剛得知女兒到緬甸時,她打電話給親戚求助,每個人都怪她不會帶孩子。她用盡幾萬塊積蓄,賣掉了金項鍊和耳環,又借了幾萬塊才湊夠贖金。過程中第二任丈夫沒有出力,他們的關係由淡漠轉向一種隱隱的怨恨。她跟丈夫說好了離婚,小女兒給對方。她計劃重新工作,當住家保姆,7月到北海一個客戶家試用。「在北海做得不錯,就去廣州,那裏工資高。干兩年還完賬,再干幾年,攢夠北海房子的首付給孩子,我再考慮自己。」談話中,她有一種樸素的樂觀,相信自己的雙手可以重建這個小家庭的生活。

周婷也知道母親將再次離婚,她支持母親。在北海凌晨兩點的海灘邊,她牽着小拉布拉多,放下一些戒備。她說自己現在沒有任何可以信任的朋友。剛從緬甸回北海時,原本想在初中讀完剩下兩個月,直到畢業。但老師調侃她的紅頭髮和短裙,同學和昔日「姐妹」傳言她被賣到緬甸當別人老婆,她呆了幾天就離開學校。現在,她只相信母親和哥哥,也覺得「對不起他們」。過幾個月滿16歲,她打算去考一個美容證書,之後也許可以開個美甲店。第一次,她有了攢錢的意識,計算自己的工資和花銷,剩下的交給母親,共同還債。說到這,海邊有人放煙花,她跟着狗在沙灘上往煙花綻放的方向跑,邊跑邊發出憨憨的笑聲。

圖|作者攝

如果生活就這樣平靜下去,未來也許會像周婷母親計劃得那樣明確。但誰也不能對一個15歲女孩完全放心。深夜的海灘邊,周婷收到一條信息,之前在緬北園區認識、還沒回國的男生說無聊,邀請她打手機遊戲。不久前,那個從六年級就騷擾她的男人又找到她的賬號,發私信說給她8000塊,只要二人過一夜。我離開北海的第二天,周毅告訴我,妹妹想去湖南打工,原因是北海最近查未成年人工作很嚴。當晚,周毅勸住了妹妹,但他消除不了心中的擔憂:她現在不去了,但會不會跟之前去緬甸一樣騙我?