近日,多名女性公開發文稱自己曾遭遇不同程度的性騷擾。被指控的有文化名人史航,也有並非處於權力上位的普通男性。涉事男性的每一次回應都讓人感嘆,男女對何謂「性騷擾」是不是根本沒有共識。從蕩婦羞辱到輕描淡寫的「調情」之說,無不在增加每一個受害者追討尊嚴的心理成本。

女性反抗性騷擾的歷史不足百年。「性騷擾」( sex-harassment)一詞1975年由康奈爾大學的三位教授首創,用來指涉那些一度無法言說的女性遭遇。1979年,相關法律在美國還是空白。

與種族騷擾不同,當時的法律未能將性騷擾視為更寬泛社會結構下發生的事件。法官們更願意將其理解為「不太理智的挑逗」,「不能因為一個男人嘗試挑逗就指責他。」而他們對受害女性的判斷則是「對不和諧的人際關係過於敏感」。

1978年,在美國首都華盛頓哥倫比亞特區,年輕銀行女職員米歇爾·文森入職不久,即遭到男上司悉尼·泰勒持續不斷的非分之求和性虐待。為了生計隱忍三年多後,她終於向聯邦地區法院提起訴訟。然而不久,銀行以文森「請了太多的病假」為由將其辭退,並且反訴文森。

1986年,倫奎斯特大法官代表全體大法官發佈判決意見:「毫無疑問,若管理者因為下屬的性別而對其進行性騷擾,該管理者的行為構成基於性別的『歧視』。」造成情感或心理傷害的騷擾行為,與造成有形經濟損失的騷擾行為一樣,均屬違法。至此,這場長達七年的訴訟終於畫上句號。

文森的勝訴推動了美國女性職場環境改善,為更多有同樣遭遇的女性提供了法律依據。但她也提醒所有人「我們還有很多要做,比如教育我們的兒子尊重女性,以及教育我們的女兒。」

文森案是美國反抗性騷擾第一案。《因為性別:改變美國女性職場環境的十個案件》一書記錄了這場漫長訴訟的暗礁和風暴。

長久以來,甚至直到今天,性騷擾被許多男性視為對女性性魅力的肯定,是讚賞,而非侮辱。什麼是男子漢氣概,什麼是女性特質,從小到大的性別教育對每個人都影響深遠。遺憾的是,這些陳舊的刻板印象並沒有被打破。騷擾者常自我辯稱一切只是無傷大雅的玩笑,不過是一個男人放浪形骸不拘小節;被騷擾者卻困於自責和自我懷疑,不知道自己做錯了什麼,是不是釋放了錯誤信號。

我們必須強調,性騷擾從來不是私人關係里的誤會,而是公共場域普遍發生的性別歧視和霸凌。今天,女性雖已獲得更多實際權利,但社會文化深層關於兩性的不同認知,仍然是盤踞在女性頭頂的陰霾,隨時帶來麻煩。正如《因為性別》這本書中所寫,自女性走出家門開始工作,今天我們所稱的性騷擾行為便存在了。我們重讀此書,一起審視性別不平等背後深藏着文化原因。

原文作者|[美]吉莉恩·托馬斯

《因為性別:改變美國女性職場環境的十個案件》,[美]吉莉恩·托馬斯著,李明倩譯,譯林出版社,2019年9月。

文化迷思和社會本能,

性別歧視的土壤

20世紀70年代末,「性騷擾」這一術語才剛進入大眾話語體系和法律視野。「性騷擾」一詞由康奈爾大學人類事務項目的三位教授於1975年初首創。該項目提供了一系列社會正義課程,其中包括一節由琳·法莉教授的有關女性和工作的課程。

某大學物理實驗室的秘書卡爾米塔·伍德曾找到法莉尋求幫助。在忍受了其上司——該實驗室的負責人——三年來的窺視、撫摸和其他性侵犯行為之後,伍德辭職了。伍德的辭職請求曾被拒絕,因為負責聽證會的工作人員認為她離職僅僅是「出於個人原因,而非具有說服力的理由」。

法莉和她的同事蘇珊·美耶及卡倫·索維涅都希望幫助伍德。她們知道伍德的煎熬並非個例,她們從自己的女學生口中聽過這些駭人聽聞的故事,在此前的工作中也曾親身經歷,但她們不知道該做些什麼來應對。她們向全國約百名律師發出呼籲,為伍德提供立案的指引性意見,並請求開展運動來聲援和伍德有相同經歷的女性,但她們苦惱於如何簡潔地表述伍德的遭遇。在經過深思熟慮並否決了一些詞語(包括「性強迫」「性恐嚇」「性敲詐」)後,她們找到了一個合適的詞語——「性騷擾」。

法莉、美耶和索維涅代表伍德所做的努力獲得了理想的效果。時任紐約市人權委員會會長的埃莉諾·霍姆斯·諾頓在1975年4月就女性在工作場所的權利舉行了聽證會,法莉在會上直接討論性騷擾問題。「大多數男性管理者將這視為一個玩笑,最多認為這『並不是什麼嚴重的大事』,」法莉在作證時說,「更可怕的是,公然反對騷擾者的女性有可能突然被視為一個瘋狂、古怪甚至放蕩的女人。」

這起事件引起了《紐約時報》記者伊妮德·內米的注意。於是,1975年8月,她發表了《女性開始公開反對工作中的性騷擾》一文。這是「性騷擾」一詞首次出現在全國性出版物中。(並不是所有的女性都歡迎這個帶有貶義的新標籤:一位女編輯在《哈潑斯雜誌》上發表了一篇語帶譏諷的反駁文章。她寫道,「騷擾,或者,有些人稱之為調情,」「給女性早上精心塗抹口紅提供了一個理由,還有可能是下午4:30女洗手間中的一個話題。」)

電影《黑天鵝》(2010)劇照。

不久後,《華爾街日報》發表了其與此問題相關的第一篇文章,同月,《紅書》雜誌開展了一項調查,請讀者記錄下自己所遭遇的性騷擾。1976年11月,一篇分析該調查結果的文章稱這是一場遍佈於「行政套房、速記室和……流水線」的「瘟疫」:在超過9000份的調查結果中,有90%以上的人稱曾遭遇一種或多種形式的性騷擾。「無論男性還是女性,來工作時都背負着一生的情感包袱——他們幼時被教導什麼是男子漢氣概,什麼是女性特質。文化迷思和社會本能決定了男性和女性對待異性的方式,」該文總結道,「我們才開始解開這一包袱,開始仔細審查它,努力置換其中的老舊過時之處。」

女性通過訴訟來「解開包袱」的努力帶來了複雜的結果。種族騷擾早在1971年就已被視為非法的種族歧視的變體,性騷擾卻很難取得進展。法官們不願把「性別歧視」的標籤貼在他們看來只是不太理智的挑逗行為之上。因此,在整個20世紀70年代,許多法官對指控上司虐待的起訴狀都不加理會,他們認為:「你不能因為一個男人嘗試挑逗就指責他。」

這些早期的案例十分俗套:男性管理者向女性下屬提出非分之求,女性下屬拒絕,男性管理者解僱女性下屬。一位名為保莉特·巴恩斯的女士是哥倫比亞特區環境保護署的一名秘書,在拒絕上司的求愛後失去了工作。法官駁回了巴恩斯基於第七章(這裏指美國《民權法案》第七章)提起的訴訟,稱這只是「對不和諧的人際關係過於敏感而導致的衝突」。在亞利桑那州,眼部護理巨頭博士倫公司的文職工作人員簡·科恩和熱納瓦·德韋恩選擇了離職,不願繼續忍受管理者無休止的語言和肢體騷擾。法官駁回了她們的反歧視訴訟,認為管理者的不當行為「似乎只不過是一種個人的癖好、傾向或是習性」。

一位加利福尼亞法官駁回了瑪格麗特·米勒基於第七章提起的訴訟。瑪格麗特因為拒絕「迎合」上司的性要求而被辭退。法官判決,這樣的要求不可能是「基於性別」的歧視,因為它們太過於普遍,難以規制。「女性對於男性的吸引力以及男性對於女性的吸引力是一種自然的性別現象,這種吸引力在大多數的個人抉擇中至少都發揮了微妙的作用。」

正如這些判決所顯示的,男性視女性為性對象(當她們表示不情願時就將之拋棄),這被認為不受第七章的保護。其他形式的歧視是對某一特定群體明確憎惡,與之相反,性騷擾則被許多人視為由吸引力所致——這是一種讚賞,而非侮辱。此外,將管理者的性侵犯行為視為一種純粹的「個人」行為,與其被賦予的工作職責無涉,這也意味着該管理者的僱主不會因此承擔責任。

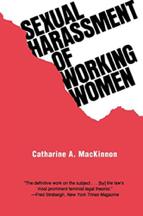

正如女權主義法學家嘉芙蓮·麥金農在其1979年的里程碑式著作《對職業女性的性騷擾》中所詳細描述的那樣,最初,涉及特定騷擾者和騷擾目標的性騷擾法律還是一片真空。與種族騷擾不同,法律未能將性騷擾視為更寬泛的社會結構下發生的事件。在這一結構下,男性群體仍舊操縱着世界,女性群體仍舊是次等公民。正如麥金農所解釋的那樣:

男女關係的確被認為是私人關係,但這一事實無法掩蓋它鞏固了女性在工作場所和整個社會中居於附屬地位的事實……一旦這種「私人性」被置於等級化的社會結構內,那麼,對每個人來說,這種關係將無異於種族關係。

麥金農稱,要改變法律對性騷擾的處理方式,需要說服法院接受兩大意義深遠的原則:其一,騷擾行為並不僅僅是某個男性受到某個女性的吸引,這是「基於性別」而產生的,因為受害者的女性身份是其受到騷擾的緣由;其二,工作環境中不受歡迎的性行為並不僅具私人性質,它直接且負面地影響女性受僱的「條款、條件或特別待遇」,這是大多數男性從未體會過的。

《對職業女性的性騷擾》(Sexual Harassment of Working Women),[美]嘉芙蓮·麥金農著。

性騷擾,一種性別歧視

1976年,聯邦法院首次承認性騷擾屬於性別歧視,認定性騷擾「為女性的就業製造了人為的障礙,而另一性別卻不受影響」,趨勢開始扭轉。在接下來的幾年中,其他一些法院也作出了有利於原告的類似判決。

這些成功案例的共同點在於,提起訴訟的女性均拒絕了上司的性要求。毫無疑問,這種示好是不受歡迎的,並且這些女性均得以證明自己「品性」良好。此外,她們都曾因自己道德正直而受到處罰:都曾被解僱或被迫離職,並因此遭受有形的經濟損失。嘉芙蓮·麥金農將此種騷擾命名為「交換條件」(quid pro quo,拉丁語意為「以此換彼」),將被求歡描述為擬定交易中的一部分:屈服於我,你繼續保留工作。

但麥金農還界定了第二種騷擾,它曾經,並且至今仍舊更為普遍:「工作環境」騷擾,即現在廣為人知的「惡意工作環境」。她如此描述符合此類行為的典型特徵:女性遭遇令人討厭的求歡,可能僅僅因為她有着女性的軀體,這種遭遇可能成為她日常職業生活的一部分。在工作中,她可能經常被撫摸或揉捏,被色眯眯的眼神打量,視奸,被突襲偷吻,被肆意評論,被刻意孤立,在工作上被欺負,但這些從不會明確地和她的工作相關……作為一種工作環境,性騷擾通常不需要女性明確回答同意與否,便可作出進一步行動。丟失工作的威脅在交換條件型性騷擾中顯得更為直白,在此類性騷擾中則較為含蓄,但其脅迫性卻不弱於前者……這涉及「虛與委蛇」,繃緊神經,保持警惕,有技巧地示好並能暗示雙方關係中的性尺度或性可能,同時避免直接向她詢問「這樣如何」,以免招致她的公開拒絕。

米歇爾·文森的遭遇並不完全符合其中任何一種形式的騷擾。儘管文森稱悉尼·泰勒曾將自己的性要求和解僱她的威脅相聯繫,這是交換條件型性騷擾的典型特徵。但與那些成功的交換條件型性騷擾訴訟的被告不同,作為管理者,泰勒從未繼續實施這些威脅。他無須如此,因為文森妥協了。並且,與那些勝訴的當事人不同,文森從未蒙受任何可量化的經濟損失。反之,她獲得了最高的評價、績效獎勵和職位晉升(在最終的訴訟中,銀行承認這些都是文森應得的)。

文森所描述的泰勒的脅迫性性行為——撫摸、窺視、暴露自己——在很多方面符合「工作環境」性騷擾的特點。在工作日期間,泰勒會前往街上的脫衣舞酒吧,回來後,他會在文森以及其他女性銀行職員面前仔細閱讀色情雜誌。在文森沒有被強姦、撫摸或窺視期間,她的工作環境也被「性慾化」了。從未有法院梳理過這些一團亂麻似的事實。

路德維克認識華盛頓的一位律師,他叫小約翰·馬歇爾·邁斯堡,對處理就業歧視方面的案子頗有經驗。路德維克邀請邁斯堡一同與文森見面。在路德維克的親切鼓勵下,文森花了兩個小時詳細複述了自己的遭遇。「我絕不會忘記那一天,因為她是如此引人矚目的一個人,」邁斯堡說,「她非常善於表達,很漂亮也很聰明。」她的故事是「我曾聽說過的最糟糕的事情。」邁斯堡總結道,「如果這都不是性騷擾,那沒什麼是了。」

文森告訴邁斯堡,泰勒在銀行還騷擾過其他數位女性。其中一位名叫克里斯蒂娜·馬隆,是1974年文森入職時的另一位出納員。在文森來到支行的早期,她曾見到泰勒在多個場合舉止不當地撫摸馬隆,甚至在辦公室尾隨她。還有一次,她們在洗手間時,泰勒突然衝進來,用色情的方式恐嚇馬隆,用他的胯部不停地摩擦她。那時文森從未向馬隆詢問此事,而是將之想像為一段破裂的戀愛關係,並認為自己沒有理由去詢問此事。馬隆最終被辭退。後來,馬隆告訴文森,泰勒一直糾纏她要和她發生性關係,並曾有一次打了她耳光。

電影《黑天鵝》(2010)劇照。

這既是一場鬧劇,

又是一場噩夢和災難

1979年夏,邁斯堡接受了平等就業機會委員會在邁阿密地區的職位,這意味着他不得不將文森案轉託給他人。邁斯堡已決定將案件交予可靠之人。他聯繫了帕特里夏·巴里,一位單獨執業律師,以代理聯邦僱員進行就業歧視訴訟而聞名。巴里此前從未接手過性騷擾案件,但聽聞泰勒罪大惡極的虐待行為,看到文森可信的行為舉止以及從其他兩位職員處取得的證據(邁斯堡已將她們列為證人),她感到胸有成竹。巴里拿着麥金農剛出版的書——《對職業女性的性騷擾》——的複印本,稱這是「我的聖經」。「工作環境」理論,又稱「惡意工作環境」,將成為巴里的訴訟戰略基礎,儘管在那時還未有法院接受這一理論。

冬天就要聽審該案了,邁斯堡對該案以及米歇爾·文森都格外關心。那時,他已取得悉尼·泰勒的書面證詞。邁斯堡回憶道,取證僅用了30分鐘,泰勒若無其事地否認一切指控,辯稱自己與文森不存在職業關係以外的任何關係。

文森訴泰勒案的開庭日期為1980年1月22日,主審法官是約翰·加勒特·佩恩。前一年,卡特總統任命佩恩為聯邦法官。布朗訴教育委員會案宣判的那年,佩恩進入法學院,宣稱自己追求法律職業是受到民權運動的影響。他是一位非裔美國人,但他的經歷絲毫沒有體現出他對歧視案件受害者給予任何特別關照。近十年來,他任職於哥倫比亞特區高等法院,該院主要受理的是刑事案件。在此之前,他是司法部稅務司一般訴訟處的一名律師。

電影《黑天鵝》(2010)劇照。

當輪到銀行舉證時,悉尼·泰勒站上證人席,否認文森對他的所有指控。他說,事實上,雖然他無法舉出特定的例子,但確實是文森有意接近他。他稱文森的衣服很暴露,有一次他不得不要求她回家更衣。他還稱,文森的起訴意在對他開展報復,因為就在她停止工作不久前,泰勒駁回了她升職出任新出納主任的要求。

巴里覺得,佩恩認為文森是一個「蕩婦」,才會如此審判。一個多月後,佩恩作出了判決。考慮到庭審的情況,結果已經在意料之中了。「仔細考慮各方呈交的證據後,本院判決:原告並非性騷擾或性別歧視的受害者。」佩恩寫道。為了支撐自己的判決理由,佩恩列舉了一系列「對爭議事實的裁決」。其中有一條為「無論是為了保住工作還是為了晉升,(文森)都不需要對泰勒或首都銀行的其他職員進行性賄賂」,此外,「如果在(文森)就職於首都銀行期間,(文森)和泰勒間確實存在私密關係或性關係,該關係系原告的自願行為,與其在首都銀行繼續就職或晉升無關」。

所以,佩恩從兩方面駁回了文森的起訴:對於究竟是否存在性關係,他懷疑文森所言非實——「是否」存在性關係——如果存在,那麼她聲稱「該關係屬非自願」則是說謊。他完全沒有考慮到,一位女性可能默許其管理者的行為,即便她並不想要這一行為。(顯然,他也沒考慮到雙方的可信度。悉尼·泰勒曾否認自己和文森存在性關係。佩恩的判決中稱可能發生過性關係,這也意味着泰勒可能作了偽證。但佩恩對此未作事實裁定。)

即使佩恩法官願意相信文森和泰勒之間的性行為屬非自願,他對她的訴訟請求還有另一個疑問:她從未將該騷擾行為告知過銀行里的任何人。佩恩稱,泰勒在銀行的職位是支行經理,這不足以讓首都銀行為他的行為負責。該公司並未協助或寬恕泰勒的行為。畢竟,該公司制定了禁止性別歧視的就業機會平等政策(但是對性騷擾問題則默不作聲)。

佩恩的言下之意再清楚不過。這只是另一起由「個人癖好、傾向或是怪異行為」所引發的「人際關係衝突」,是一種「自然的性現象」,只不過碰巧「發生在公司走廊而不是小巷之中」。

性騷擾,在日常工作環境中

引入最侮辱性的性別偏見

1980年3月,幸運再次來臨,平等就業機會委員會更新了《反性別歧視指南》。這是平等就業機會委員會首次宣佈性騷擾違反第七章。這次更新是在平等就業機會委員會主席埃莉諾·霍姆斯·諾頓的任職期間,這絕非偶然。20世紀70年代,諾頓領導紐約市人權委員會期間,曾為康奈爾大學的琳·法莉提供了首個可以描述並公開譴責性騷擾的公共平台。

新的《指南》在多個方面有利於文森案。《指南》認為,對騷擾行為表示默許的職員並不喪失其索賠權。當騷擾者為管理者時,《指南》規定了自動性僱主責任,而不論僱員是否報告了該騷擾情況。《指南》對於何種行為屬於違法的界定十分寬泛,包括製造「惡意工作環境」的騷擾行為:

性騷擾是指不受歡迎的求歡行為、性施惠要求以及其他帶有性色彩的語言或肢體行為,有如下情形:(1)明示或默示地屈服於該行為成為一個人的就業條款或條件之一;(2)某人屈服或拒絕這種性騷擾行為成為影響針對此人的僱用決策之依據;或者(3)此類行為旨在不合理地干擾一個人的工作表現或製造一個威脅、惡意或冒犯的工作環境;或此類行為導致了上述後果。

1981年初,又傳來了更多好消息。哥倫比亞特區巡迴上訴法院——將要審理文森上訴案的高等法院——成為首家將惡意工作環境視為第七章項下規定的性別歧視的聯邦法院。在邦迪訴傑克遜案(Bundyv.Jackson)中,該院判決:(身處)持續進行的騷擾以及該騷擾(本身)是在「就業條款、條件或特別待遇」方面的歧視。該院依據的是平等就業機會委員會的新《指南》和麥金農的《對職業女性的性騷擾》:

那些儘管是有意的、針對個人的種族歧視可能還只是構成口頭上的侮辱,但侮辱者也可能會承擔第七章規定的責任。性騷擾在日常工作環境中引入最具侮辱性的性別偏見,且通常代表着對他人最私密私隱的有意攻擊,那麼,性騷擾又怎麼可能不違法呢?

《假設性無罪》(2019)劇照。

「自願性」並沒有考慮到,

受害者走投無路的默許

1986年3月25日上午10:00,大法官們陸續入場。首席大法官沃倫·伯格就座於大法官席的中間,這是他在最高法院任職的最後一年。值得一提的是,這是最高法院首次審理性騷擾案件,一位女性參與其中,她就是新晉大法官桑德拉·戴·奧康納。

銀行一方的律師羅伯特·特羅首先上台。他開口的第一句話就是,僱主不應在不知情的情況下對性騷擾行為負責。「本案最大的問題在於,公司僱主是否應就管理者對下屬的性侵犯行為自動承擔第七章規定的責任,即使該僱主並不知道這一侵犯行為,也未能有機會阻止該行為。」

特羅30分鐘的辯論時間即將結束,所以他回到自己的論點上,即便悉尼·泰勒對文森製造了惡意工作環境,銀行對此也不承擔責任:要求僱員在意識到管理者騷擾自己時就大膽說出來,並無任何不公之處。畢竟,如果想要依據第七章獲得救濟,她早晚都得向他人控訴。但是,我們認為,因為僱主毫不知情的問題或者本可自動糾正的問題而將無辜的僱主拖上法庭,是非常不公平的。

接下來輪到帕特里夏·巴里發言。她的開場白呼應了奧康納對特羅的提問:文森案並未根據新的「惡意工作環境」框架進行審理,但確實應該如此審理。提問轉向佩恩法官作出的爭議性判決:米歇爾·文森對所有性關係的參與均系「自願」。巴里解釋道,「自願性」並沒有考慮到受害者走投無路的默許,它可能是在強迫下作出的。行為是否「不受歡迎」才應該成為檢驗標準。

《爆炸新聞》(2019)劇照。

1986年6月19日,倫奎斯特大法官代表全體大法官發佈判決意見:「毫無疑問,若管理者因為下屬的性別而對其進行性騷擾,該管理者的行為構成基於性別的『歧視』。」他寫道,造成情感或心理傷害的騷擾行為,與造成有形經濟損失的騷擾行為一樣,均屬違法。為了回應大法官奧康納在言詞辯論中的提問,倫奎斯特將之與種族騷擾相類比:

對某一性別的成員製造惡意的或冒犯的環境的性騷擾,給工作場所的性別平等隨意設立障礙,這好比種族騷擾之於種族平等的惡劣影響。顯然,要求男性或女性忍受性虐待的折磨,以此才能換取被允許工作或謀生的權利,這和最刺耳的種族蔑稱一樣貶低人格,令人不安。

文森案改變了法律,

卻未能改變文化

然而,文森案雖然改變了法律,但卻未能改變文化。該案判決5年後,安妮塔·希爾指控法官克拉倫斯·托馬斯曾騷擾她,參議院在完全不調查這一指控的情況下,就準備對被提名人托馬斯出任最高法院大法官進行投票表決。(他被指控在負責執行第七章的時候——文森案前後——做出此事,這讓該指控更具爭議性。)

120位女法學家們為此向司法委員會的每一成員聯名致信,7名眾議院女議員在大步邁向國會大廈要求推遲投票前籌劃了一次拍照機會,她們希望先舉行調查希爾指控的聽證會。朱迪絲·雷斯尼克是這120位法學教授中的一員,如她所言:「參議院最初對安妮塔·希爾提供的信息置之不理,這無疑讓我們回想起不久前,對女性各類權利的漠視就是常態。」

所以,直到希爾這位非裔美國女性挺身而出,揭露她被一位有權勢的非裔美國男性騷擾的事實,才全面觸發對性騷擾的全國討論。正如嘉芙蓮·麥金農在後來所寫的那樣:

在希爾——托馬斯的聽證會上,性騷擾首次真實展現在整個世界面前。我在1979年出版的書雖然構建了使性騷擾得以通過法律解決的道路,但沒有做到這一點。平等就業機會委員會1980年更新的《指南》沒有做到這點。米歇爾·文森案在最高法院的勝訴也沒有做到這點。但是,這一切都為此做了鋪墊。安妮塔·希爾做到了這一點:她的陳述堅定徹底,證言條理清晰,醜陋的麥克風立在她美麗的臉龐前,固定攝像機一直在近距離瞄準她。

《關鍵判決》(2016)劇照。影片根據希爾案改編。

1991年,在該案重審前,銀行和那時已30歲出頭的文森達成保密的和解協議。憑藉這筆資金,她得以完成護理學校的學業,並用這筆錢展開工作,幫助性騷擾案的受害人。

2005年,英國《魅力》(Glamour)周刊在一期名為「改變你生活的女性」的專欄中讚揚了文森。她將自己的勝訴形容為切實改變的「開端」,但也警告稱,「我們還有很多要做,比如教育我們的兒子尊重女性,以及教育我們的女兒,」——在此,她似乎在對19歲的自己說——「不要讓任何人這樣對待你。」