國家統計局1月17日公佈的數據顯示,2021年中國全年出生人口1062萬人,淨增長48萬;比2020年少生138萬,創60年來新低。

其實早在2021年5月31日,為促進人口均衡發展,三孩生育政策已全面放開。黑河是中國最早實行「三孩生育」政策試點的地區之一。鳳凰網《在人間》作者於2021年6月採訪了當地的公務員、村幹部、婦女主任、城市居民、農民、醫生、學生家長等各類人群,以及研究東北人口問題的專家,全面記錄了這一座邊境小城「生育觀」的變遷。

1

若不是新冠病毒,黑河到處可見俄羅斯人。黑河市與俄羅斯遠東第三大城市布拉戈維申斯克市(又稱海蘭泡)僅隔一條黑龍江。冬天結冰時,兩岸的人無需五分鐘,便可徒步抵達他國。正因如此,江邊長年掛着「非法越境坐牢,舉報偷渡有獎」的橫幅。

從「十一」到「五一」,這座北方小城都通着暖氣。一年之中,黑河的溫差接近80攝氏度。冬天最冷時,氣溫低至零下40攝氏度,小轎車停在室外都沒法點火。車主不是花錢租車庫便是請修理工扛着電瓶過來。雪皚皚的世界,沉重到難以突圍。黑河市孫吳縣河北村婦女主任孫貴彥就特別害怕這裏的冬天。

孫貴彥52歲,身材修長,穿着幹練,略施粉黛。在河北村,她屬於年齡最小的一批。「這個村子的特點是年輕人都走了。」比孫貴彥晚一代的人,全搬到了街上住。街,即城市;那地方不遠,指15分鐘車程外的縣城。

村里三百零幾戶人家,留下的不到200人,清一色六七十歲的老年人。他們年輕時是生產隊的主力,「歲數大了,用不上了。」

「他們的孩子基本上在街里伺候他們的孫子。」老年人不習慣城裏的生活,街里一般是步梯,上樓又不方便,加上孩子文化課太深,他們也輔導不了,「就在家待着,挺枯燥的」。

孫貴彥不願在村里久留。她是縣城裏最早一批學習育兒知識,並考取育嬰師資格證的人。去年她還在北京做了一年育兒嫂,後來因為疫情,女兒不讓往遠處走,才沒出去。但她是一個閒不下來的人。她自己買了樓,平常在街里,白天幫人看孩子,早晚給女兒做飯,有事才請假回村一趟。

「在這兒沒出路。」她一腔熱血想做點事,回來跟書記溝通,提議辦個敬老院,「咱們不是人口老齡化了嗎?」可是方方面面條件都不具備,「辦什麼都辦不起來」。

2021年5月31日,國家全面放開三孩生育,孫貴彥尋思着北京的育兒嫂要漲工資,迫切想要趕回去。女兒女婿兩人加起來,一個月工資六七千塊,「我在北京一個月趕上他倆了。」

女兒在哈爾濱念完大學後,覺得外面辛苦,不大想出去闖,在縣醫院當護士。結婚兩年,如今30歲,還沒要孩子,「她覺得壓力挺大。」孫貴彥這一代提倡獨生子女,等到開放二孩政策時,下一代也很少生,「更沒膽量生三『胎』。」

村里人越來越少,孫貴彥覺得一點生機也沒有。老公在村里開了一家食雜店。「老人去我家買東西,聽力、語言方面可費勁。」

地區人口流失,尤其是年輕人口流失更是一個關鍵性的問題。「年輕人流失得多,一個是數量上,一個是結構上,自然會導致地方出生人口的下降。」遼寧大學人口研究所公共政策研究中心主任宋麗敏表示。

「人都是一茬一茬的,再過二十年,也該輪到我們。年輕人不願意回來,那點土地不夠生活。」以後村子還存不存在,孫貴彥也不知道。

2

2016年「全面二孩」時代來臨時,黑龍江省通過了地方性人口與計劃生育條例,明確了除少數民族和特殊家庭外,邊境18縣可生育三孩,其中包括黑河市北三縣。

黑河市總面積為68726平方公里,下轄一區二縣三市,分別為愛輝區、孫吳縣、遜克縣、五大連池市、嫩江市和北安市。三市為「南三縣」,不屬於邊境地區;一區二縣稱「北三縣」,人口少,屬於邊境,是全國率先開放三孩生育試點的區域。

在本地人的稱謂中,黑河一般指市區,面積約11.4平方公里,用腿走一圈花不了一天。市政府、市衛健委等都集中於此,地處愛輝區臨江一岸。

「我們這裏一點代表性沒有。」黑河市衛健委人口監測與家庭發展科尹科長說,「放開三孩後,沒起到什麼作用。」生育率在下降,人口也在下降。「從2020年黑河市統計局對外公佈的數據看,黑河市總人口150多萬,但這次七普數據下來,我們才128萬。」

宋麗敏表示:「放開三孩,但效果不明顯,在預料之中。」像邊境地區,自然環境不是很好,生存條件相對差,人口自然要流動,「它是往外流,或者往城鎮流。人口遷移和流動導致生育意願的降低,這在人口學上已經得到了證實。」

1988年,黑河市人口達到164萬人;之後,人口增長開始放緩。根據國家統計局第七次全國人口普查數據反饋結果顯示,截至2020年11月1日零時,黑河市總人口約為128.6萬人, 與2010年第六次全國人口普查數據相比,黑河市總人口減少了38.7萬人,下降23.15%,年平均增長率為-2.6%。

整個黑龍江省人口外流現象非常嚴重,黑河也一樣。「東北經濟狀況不好,這是最主要的原因。」尹科長說,「老百姓的觀念也改變了,不像那些年非得多子多福。」

根據市衛健委統計的人口監測數據顯示,黑河市2021年第一季度總出生人數為901人(本省戶籍人數,下同),一孩544人,二孩321人,多孩(一般指三孩)36人。愛輝區第一季度三孩出生數1人,孫吳縣第一季度三孩出生數為零。

坐尹科長對面的一位女士表示,「不管是機關事業單位還是老百姓,都不願意生。」除非其他鼓勵政策跟上,比如延長產假等。「刺激生育也該有相應的獎勵,單單開放三孩,沒用。」

■ 江邊的雕塑,熊爸熊媽與三個小孩玩遊戲

二孩三孩的獎勵政策各地尚在醞釀,計生工作的方向卻已轉變。

2018年,國務院新設國家衛生健康委員會,撤銷了原來與計劃生育工作有關的三個機構——計劃生育基層指導司、計劃生育家庭發展管理司、流動人口計劃生育服務管理司,新成立了人口監測與家庭發展司。對應到黑河市,分管計生工作的部門便是黑河市衛健委人口監測與家庭發展科。

「我們的工作從原先的管理到後來的服務,主要是向老百姓宣講一些政策,給計劃生育家庭提供獨生子女費,還有獎勵特服人員等。」尹科長說。更官方的表達是:「負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策。」

愛輝區衛健委趙文紅表示,2018年開始試點「三孩備案登記不審批制度」,將權力下放到社區。生三孩的家庭,只要夫妻雙方是邊境戶口,找街道填一個備案登記表,就可以給小孩上戶口。

趙文紅辦公的大房間內,坐着10來位女士,她們及身邊認識的人,大部分家庭只有一個小孩,二孩的很少,三孩的沒有。「一般是再婚家庭生三孩的比較多。」趙文紅說,「社會經濟條件擺在這兒,三個孩子怎麼養?」她記得,從2018年試點以來,愛輝區出生的三孩人數也就40多個。

黑河市第二人民醫院婦產科周主任沒聽說過三孩政策,「一年出生的孩子(數量)沒什麼變化」,大概1000來個,「三孩也就個位數,一兩例。」不過,她沒有認真統計過。

■ 周末的黑河市商業步行街上,一位小孩在玩坐火車

3

「三『胎』一直沒有,紅旗村沒有要的。」愛輝區罕達汽鎮紅旗村婦女主任李玉波說。48歲的她,做婦女工作四年。三孩試點政策出來時,她就知道,「但沒人響應,連二『胎』都不要。」

罕達汽鎮地處愛輝區西部,附近有十三個礦場,還曾有過金礦。鎮上戶籍人口4000多,常住人口1萬多,流動人口佔多數。紅旗村90多戶,全是老年人。村里2021年上半年只有一個生二孩的。「年輕人不要孩子,我讓他們生一個吧?不要,沒用。」李玉波說。

東北地區人們的生育意願一直不高。「在沒有實行計劃生育之前,它在全國就處於較低水平。」宋麗敏說。

這裏比較特殊。宋麗敏表示:第一,東北是多民族混居,沒有太強的傳統生育觀念,「比如不生男孩就不讓進祠堂」。第二,東北在建國初期,快速實現了城鎮化,「不管是城鎮還是農村,當時東北地區普遍的經濟形勢還是很不錯的。」第三,東北地區人口文化素質比較高,「工業基地派來了大批高素質的人才,高校資源也比較豐富。」第四,計劃生育政策執行效果好。「東北地區體質內的人口比較多,加上農村地區懲罰力度大,人口控制得比較成功。」

像李玉波這個年紀的,男的一般在礦上打工,當輔助工一個月6000多塊工資,井下作業每月1萬多塊;六十到六十五歲的人,照樣在礦場幹活,平均工資三四千塊。女的在家打零工。「這幾年還好,種參的在我們這塊,打工一天130元,別的也沒什麼活。」李玉波說。「要說養,還是養得起,富有富養,窮有窮養。」

以前,婦女主任的工作是要人家「不搶生(領結婚證前生孩子)」、「不早生(未滿法定年齡生孩子)」,現在則是鼓勵多生。李玉波有一個獨生子,還有一個5歲的孫子。她跟兒子說,再要一個二孩,「媳婦都不吭聲。別說鼓勵人家,咱自己家都不生。一個還不想要,年輕人的態度。」

罕達汽鎮政府工作人員、李玉波的「上級」小武就表示,自己一個人過得挺好,「沒準結婚或生孩子還得降低我的生活質量」。三十歲的她,尚未考慮結婚,生孩子更是遙遠的事。

談到為什麼要回來?小武表示,在外地念完書後,與她關係不錯的幾個朋友都回到了爸媽身邊。她也不想離自己的父母太遠,「等他們老了之後,互相有個照顧。」考上事業編後,她便回到了家鄉。

罕達汽鎮離市區遠,大約125公里。每周一到周五,小武住單位宿舍、在食堂吃飯,周末才回市區。礦場工人報酬高,帶動了周邊消費。一個月3000多塊的工資,按照當地的物價水平,小武自嘲說:「我自己生活都困難,還得靠爸媽養着。」與小武同齡的朋友,買車買房全靠父母資助。

「我家是女孩還好點,要是男孩,以後結婚還得準備百八十萬,最起碼買個樓。」聊到生孩子的事,安師傅毫不猶豫地說「從未想過要二『胎』。」

44歲的安師傅,20歲退伍後回到黑河,種過地、賣過早點、當過搬運工……吃過不少苦頭。早兩年在青島開快車,同樣的工時,那邊掙錢多。有時開到哪兒,他也不回家,就睡車裏,睡醒了接着拉活。長年開車令他腰椎出現問題,加上疫情生意有所回落,他索性回到黑河休養,順便重操舊業。

安師傅唯一的女兒在黑龍江大學讀俄語,這個專業還是他選的,為的是將來好就業。女兒本來有機會公派到俄羅斯留學,但安師傅嫌俄羅斯太遠,捨不得女兒,又擔心她一去不回(嫁過去)。哈爾濱離家近,他比較放心。女兒畢業後在哪裏定居,還是未知。

「國家挺扶持黑河的,但人太少,也沒什麼大企業。2019年變成自貿區,經濟還是不行。」

4

黑河是資源型城市,以前礦場多,礦挖得差不多了,但勝在土地多,還可以種大豆、玉米和小麥為生。原本人們的生活過得並不差。「孩子多了,條件受影響。」性格開朗的彭為玲說。

從1991年起,彭為玲便是孫吳縣清溪村婦女主任,一直干到2008年;後來還當了七年村書記,作為先進代表上北京開過表彰會。對生孩子這件事,她認為「少生已經形成了思想意識。」

中國經歷了幾次生育政策的調整,直到1981年計劃生育指標與領導政績掛鈎、1982年計劃生育政策被確定為基本國策後,「一對夫婦只生育一個小孩」的觀念隨着嚴厲的政策執行而愈發地深入人心。

早在1986年,黑河便在「北三縣」和「南三縣」分別實施了二孩加間隔的生育政策和1.5孩生育政策,即:小孩年滿四歲,可再生一個孩子;第一胎為女孩,可再要一個。但彭為玲表示:「生一個女孩,都不要二『胎』了。農村也不多要孩子,爺爺奶奶想開了,什麼孫子孫女,都當寶。」

「十家裏能有兩家要二『胎』就不錯」,除非意外懷孕。在生活上,人們仿佛品到了只有一個孩子的好處。「生孩子少自由。現在孩子都是專人接送,沒有爺爺奶奶、姥姥姥爺就生不了二『胎』。要麼辭職在家裏專職伺候孩子,但沒有收入,一個人養不了一家四口人。」

「當寶媽在家,和社會隔層,女人在家的地位越來越低。在孩子心目中,媽媽就是個做飯的。很矛盾,一方面想解放婦女,讓她們參加工作、自主自立;一方面又要多生孩子,真沒精力帶。」彭為玲說。

宋麗敏發現,女性的生育意願相對要低一些。「在不平等的社會體系下,女性在生養孩子的過程中付出更多,受職業發展影響也特別大。」針對生育女性未來的職業走向,政府能夠提供什麼樣的職業幫助、就業指導,甚至崗位安排?

在黑河邊境地區人們的心中,河北、山東等地已算南方。彭為玲是山東人,但在東北長大,「以我自己為例,覺得生啥啥好。我家婆婆想再要一個孩子,她有那種渴望,我沒有。南方生兩個的太多了,計劃生育的時候就生三個了。」她就一個兒子,一個孫女。

彭為玲有自己的生活,業餘時間還推廣孫吳縣的大豆,日子過得緊湊,「我把一個孩子伺候完,願意伺候孫子就伺候,不願意我就自由了,沒有後顧之憂。孩子對父母來說是一個很大的負擔,我有點自私,不想做那個貢獻的人。」

不過,也有集全家族之力供孩子的家庭。安師傅的朋友於龍生,在黑河市最大的一家貨運公司當司機。他屬兔,34歲,但已是三個孩子的父親。

剛有大姑娘時,於龍生覺得「一個孩子太孤單」,便有了生二孩的想法。大姑娘三歲時,夫妻倆要了二孩,也是個姑娘。「兩個孩子已經夠了,第三個屬於意外。」二姑娘兩歲時,妻子又懷上了。當時也沒想着要,打算做流產。「我媳婦一去檢查,說是個小子,想着兒女雙全比較好,一咬牙就留下來了。」

結婚時買的房,合一平米3300元,總體下來不到41萬。三室一廳一廚一衛的房子,按於龍生的話來說一家五口「剛剛好」。

生二姑娘時(2012年),二孩還未完全放開,於龍生不滿足二孩間隔四年的要求,被罰款5000元。2014年,三兒子出生,又趕在了三孩試點政策前,被罰了6萬塊。「我們哪一步(政策)都沒趕上。」於龍生倒不覺得冤枉,沒想過找相關單位退錢,「孩子都長大了,也挺可愛的。」

公立幼兒園入學名額有限,於龍生的孩子進不去,只得花高價上私立幼兒園。一個月2000元左右的費用,是一筆不小的開支。好在孩子們都已升入小學,一個在黑河市第五小學,兩個在黑河市直屬小學讀書。老大已上六年級。

於龍生奉行「快樂教育」,周末三個孩子在家看看書、看看電視,天氣好時去公園玩玩;除非孩子自己有興趣,一般不勉強去上課外班。有段時間,大女兒想要滑板,於龍生給她買了一個。女兒玩了不到一個月就不玩了。二女兒想學跳舞,於龍生給她報了舞蹈班,上了一年也不願跳了。「小孩子的興趣轉移快,能花不少錢。」

「如果錢夠花的話,兩個人可以一個去上班,另一個專門輔導孩子。」但目前的情況是必須兩個人出去掙錢才勉強夠用。於龍生一個月收入6000多塊,妻子在西餐廳做糕點,收入比他低。岳母遠在江蘇,孩子靠於龍生71歲的母親幫忙帶。

於家有五姐弟妹,於龍生是老四。三個姐姐十分孝順,不跟弟弟分地,一年土地租金4萬多塊,全孝敬老人家。三個孩子的吃飯穿衣都歸奶奶管。於龍生只需交些學雜費、飯費之類的。「沒姐姐幫忙的話,我們兩口子很費勁。」

於龍生覺得,養孩子最大的困難還不是花錢多,而是教育跟不上。他和妻子從農村出來,兩個人文化水平不高。孩子學業重,作業也多,夫妻倆輔導不了。「周末補課也許有好處,能學得多一些、快一點,但補課的費用是一方面,再一個我感覺不利於孩子的成長。」

如果中國也像俄羅斯似的,「從小孩出生、買保險、上學到就業,都不用家長管」,於龍生覺得大家還是願意生孩子的。

生育是一對夫妻核算成本和收益後的決策。宋麗敏指出:「目前來看,養孩子給家庭、個人帶來的預期收益在不斷下降,但生養孩子負擔的成本又是顯而易見的。隨着孩子數量的增長,成本越來越高,擠佔了一個家庭或夫妻個人的資源和時間,這導致人們不願意生孩子。」

宋麗敏建議:完善生育津貼和稅收制度,構造一種生育友好型的社會支持體系。「像國外,生下來一次性補給多少獎勵,以後每個月根據生養孩子的開支給一定的補貼,可以緩解家庭養育孩子的經濟壓力。」減稅的力度也遠遠不夠。目前,一個家庭只有夫妻一方享受稅收減免,沒體現多孩的差異。宋麗敏提議借鑑德法的模式,採取累進稅制,以家庭為單位徵收,「隨着孩子數量的增加,均攤到每個人身上,納稅的基點很低。」

5

「家庭內部調劑,我們這地方不行,姑娘出嫁照樣回來種地。她要生存,也有孩子。」孫吳縣腰屯村村醫霍占春說。

腰屯村戶籍113戶,戶籍人數234人,常駐的只有30多戶。霍占春在村里負責健康管理,往上申報村民健康信息,將他們納入國家健康網,免費打疫苗、給點藥。「多少人口、多少兒童、多少老年,我始終管理這事兒。」霍占春說。

八幾年的時候,村里每年也就二三十個二孩,現在越來越少,「2018年沒有,2019年有一個,2020年沒有,2021年有兩個二『胎』七月份生的。這幾年就是這麼蹦躂的。」

「這一茬年輕人是真想得開。」霍占春講,村里80後還有生二孩的,90再往後,都不願意要第二個。「過去那年代盼兒子,現在沒這回事兒。」三『胎』的,更是沒有。「婦幼給我們下任務,問報表哪兒去了?她不生,我上哪兒報去?新結婚的又少。小姑娘都出去打工,外邊二十七八歲的小伙子有的是。」

再一個,土地也是大問題。就拿腰屯村來講,「25歲以下的一分地沒有,怎麼整?」霍占春憂心忡忡地反問。他家小兒子25歲左右,一家三口連地都沒有。「農村逐漸出現這種情況,死人地不出,活人生了孩子不給地,讓他們怎麼生存?他怎麼生啊?」

2003年3月1日,《中華人民共和國農村土地承包法》正式施行。按照《土地承包法》的規定,只有當集體有機動地、新開墾的地等未發包的土地時,無地農民才能分到土地。

中國第一輪土地承包期為15年(1982-1997年)。第二輪土地承包期為30年(1997-2027年),並引入「增人不增地、減人不減地」的原則。在十九大提出的「鄉村振興」戰略下,第二輪土地承包期又順延了30年,到2058年。

因農村土地分配30年不變,很多在1997年後出生的年輕人面臨無地可分的境遇。

「農村的孩子一進城,真負擔不起。有了媳婦,有了孩子,給他地,起碼解決溫飽。他出去打點工、搞點副業,將來還真能生。」霍占春說。

「一個月打工3000元,咱就往多的算,兩人6000塊,老的給買樓,自己還房貸,供孩子讀書……老的啃不動了,他還剩什麼?」坐在一旁,起初不發一語的霍占春妻子說。

「他吃不飽,只能出去拼。時間長了,這屯子空了,將來東北也就完了。」霍占春很着急,「他們這一茬孩子,挺難。」

「土地有一些影響,但不大。」宋麗敏卻這麼認為,因為土地對人的保障功能不如過去那麼強。

「多數農村人到城裏來了。在遷移流動的過程中,他接受了現代城鎮比較先進的生育觀念和生活方式。少生孩子提升生活質量,個人努力減少撫養孩子的成本,使家庭躍遷到更好的社會階層,享受更好的生活條件,或擁有更好的發展機會。他覺得少生孩子是划算的。」宋麗敏強調,「生育意願一旦降下來,就很難再升上去。」

從腰屯村往東北方向驅車半小時,便是緊鄰江邊的東霍爾莫津村。當地村民稱它叫「沿江鄉東屯村」,是一個達斡爾族村。附近山上工事多,遺留着侵華日軍修建的山洞、哨所等,「孫吳勝山要塞遺址」也在這裏。雖然經歷了半個多世紀,破壞了一些,但清理修補一下,還是很有教育意義的。可惜當地旅遊業並未發展起來,村民仍以種地為生。

■ 東屯村的一棟民居

沿江地區計劃生育一向不嚴。「第一個是啥都可以要二『胎』。」東屯村婦女主任王春蘭說。

東屯村300多戶人家,留下的全是50歲以上的。「咱們村子,年輕的少、結婚的少、懷孕的也少。現在孩子沒早先好養活,一個孩子都整得吱哇亂叫,還生二『胎』?」

王春蘭丈夫表示:「沒有地,老的養着他,敢要孩子嗎?最低保障沒有,自己都不知道怎麼活呢?」

「20多歲的一點地沒有,30歲以後的有5畝半。」王春蘭附和道。

兩人的女兒九月份升大三,在黑龍江大學念書。「她在沿江鄉一直上到六年級。」當時學校有百十來人,2021年中心小學總共四五個孩子,「老師比學生多」。有條件的人家,結婚時就在街里買樓安家了。「在這塊上學的都是家裏條件不太好的,爹媽出去打工把孩子留給老人的。」

6

「有能力的不回來。」王春蘭丈夫說,「生活沒有保障,得靠自己。」女兒畢業後,大概率也不會返鄉。

「我們黑河人不窮,靠山、地多,老百姓種地生活不錯。流失的主要是年輕人,考上本科的肯定是走了,基本不回來;大專的、職校的,出去務工也不回來。除非家裏有勢力,可以找個穩定的工作,但也很少。」在中俄界河拍攝落日斜暉的老韓說。

老韓的兒子2020年參加高考,考上了一所位於河北的本科院校。據他講,黑河市區只有一所重點高中——黑河一中;還有一所普通高中——黑河五中。「上不了重點和普高,就只能上職業高中,考大學基本無望。」

「我兒子上三年高中,花了20萬,還算少的。」老韓表示,兒子在五中上了一個月後,他自己要求出去學。孩子有題沒聽懂,下課找老師問,連影子都見不着。「繼續在那兒人就廢了。他也擔心學費高,我說不用考慮,只要能考上,多大代價都可以。」

聊了會兒天,老韓的妻子——穿着粉色的防曬衣,散步到了江邊。她說:「我兒子上的私立學校,學費是高價。」

不管是在重點中學,還是普通中學,沒有不補課的學生。「老師比生意人還生意人。如果不去補課,老師天天挑孩子的毛病,該管的不管,不該管的天天管,把孩子弄得情緒不好,就厭學了。」她接着說。

課堂上,老師不好好講;課下收錢講。「放開十『胎』都沒用,老百姓不敢生,一個是教育成本高,一個是教育質量差,還有超前學習,不補不行。」老韓說。

待兒子畢業、在另一個地方定居後,老韓和妻子估計也會跟過去。正如他所說:「一個孩子出去,能帶走兩個老人。」

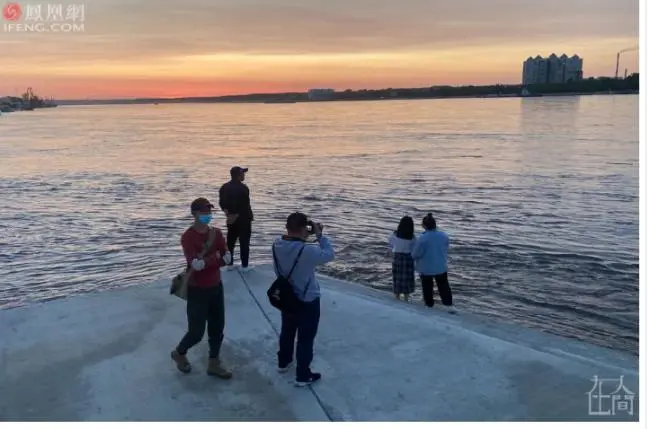

■ 在江邊拍攝夕陽的老哈及年輕的攝影愛好者

黑河最美的風景在江邊。朝霞、落日並不是天天可見。步入漫長的冬季後,不免令人開始想念短暫的七月盛夏。太陽在早上兩點過升起,晚上九點落下。下午5點開始,陸續有人來到江邊公園。時間越往下沉,人聚集得越多,跳廣場舞的、直播唱歌的、跑步的,還有像老韓一樣的攝影愛好者紛至沓來。這是黑河最熱鬧的時候。

註:中國此前的「二孩政策」和現在的「三孩政策」,分別指生育兩個子女和三個子女,而非老百姓誤傳的「二胎」和「三胎」政策。比如,前兩胎生了三個孩子,就不能再生第三胎。