問題的提出

1979年春天,巴金重返巴黎,這是晚年巴金與青年巴金之間精神行程的一次連接。剛剛經歷過「文革」浩劫的巴金,思想正處在一個關鍵的轉折點上。舊地重遊帶給他的不只是興奮、親切,更是對歷史的反思。「愛真理,愛正義,愛祖國,愛人民,愛生活,愛人間美好的事物,這就是我從法國老師那裏受到的教育。」巴金談到重返巴黎時說的這番話,絕非一般地泛泛而談,而是有着非常具體的歷史內容。因為,巴金晚年最為重要的作品《隨想錄》,正好在1978年12月開始動筆。

準備重返法國以及隨後的重返法國,為開始獨立思考、提倡說真話的巴金,提供了一次直接感受歷史的機會。在現實生活中產生的一些疑惑、思慮,有可能因重返法國而得到廓清。認識更加深切,表述也更加明確。

在《隨想錄》中,巴金一再提到他在「文革」初期被迫不停地寫交代的經歷。我曾見到一份巴金在「文革」中寫的關於作家嚴文井的交代材料,雖因價格太貴沒有買下原件,但我保留了一份複印件,它可以幫助我們對巴金當年的情況了解一二。

這份交代為兩頁信紙,約八百字。標題為「材料」,另在抬頭寫着「關於嚴文井」。交代寫於一九六七年六月二十八日。嚴文井是兒童文學作家,曾擔任《人民文學》主編,並在中國作協負責外事工作。這份交代顯然是嚴文井的「文革」檔案中的一部分,似是由中國作協流失而出。可以斷定這是當年外調嚴文井情況時,造反派組織特地派人到上海逼迫巴金所寫。

巴金在這份交代中,主要談他所了解的嚴文井在外事工作中的情況。不過,從字裏行間看,巴金雖然免不了用「政治標準」、用「主席思想」來衡量嚴文井外事工作中的「錯誤」,但他的言詞並不激烈,沒有「無限上綱」,更沒有惡意誣陷與誹謗。相反,我覺得,在造反派逼迫下不得不寫交代時,他仍顯得比較冷靜,有一定的分寸把握。從內容看,他所交代的基本上是一些政治色彩並不嚴重、也「無傷大雅」的事情。應該說,在革命風暴中,這樣的交代並不會給當事人增加多少新的罪責。

但,即便如此,寫交代的經歷對巴金心靈無疑是巨大的折磨。一個在五四時代狂熱信仰安那其(無政府主義)的人,一個曾把真誠、勇敢作為做人的道德標準的人,怎能不對自己的軟弱行為、對人格被扭曲而感到痛苦呢?

巴金這樣說過:「我怎麼忘記了當年的承諾?我怎麼遠離了自己曾經讚美的人格?我怎麼失去了自己的頭腦,失去了自己的思維,甚至自己的語言?」這是可以想像到的巴金的內心。一次又一次的精神自責,在開始寫作《隨想錄》時不住地折磨着巴金。正是這種精神的痛苦,成了巴金晚年寫作的動力,這與當年在巴黎寫下《滅亡》中的片段時的精神狀態頗為相似。用他自己的話說,「仿佛我又遇到五十年前的事情」:

今天我回頭看自己在十年中間所作所為和別人的所作所為,實在不能理解。我自己仿佛受了催眠一樣變得多麼幼稚,多麼愚蠢,甚至把殘酷、荒唐當做嚴肅、正確。我這樣想:要是我不把這十年的苦難生活作一個總結,從徹底解剖自己開始弄清楚當時發生的事情,那麼有一天說不定情況一變,我又會中了催眠術無緣無故地變成另外一個人,這太可怕了!這是一筆心靈上的欠債,我必須早日還清。它像一根皮鞭在抽打我的心,仿佛我又遇到五十年前的事情。「寫吧,寫吧。」好像有一個聲音經常在我耳邊叫。

於是,歷史的風風雨雨,一個個朋友的坎坷命運,自己人生的複雜體驗,在他的筆下一一呈現。他不再人云亦云,不再喪失自我。他直面「文革」對民族帶來的浩劫,直面自己人格曾經出現的扭曲。他願意用真實的寫作,填補一度出現的精神空白。他終於寫作了在當代中國產生巨大影響的《隨想錄》,以此來履行一個知識分子應盡的歷史責任,從而達到了文學和思想的最後高峰。

一步步逐漸深入的獨立思考,首先從主張「干預生活」開始。獨立思考——把心交給讀者——講真話,它們成了《隨想錄》不斷出現的自白。清醒的自我懺悔意識,使巴金率先提出了諸多至今看來仍不乏生命力的思想命題。1978年,中國社會尚處在撥亂反正階段,以控訴為基調的「傷痕文學」以及「暴露文學」在文壇盛行,但巴金超越個人苦難的訴說,率先提出每個知識分子乃至每個人都應反思自己的責任。他更多地從道德的角度進行自我解剖。進而,他又把反思的範圍從「文革」十年延伸到「文革」前十七年。他的這一觀點,他表現出來的懺悔意識,立即在思想界、文化界引起強烈反響。

巴金率先站在整個人類的角度看待中國的「文革」。1980年4月,在重返法國一年之後,巴金又到日本訪問,出席世界筆會大會。在大會所做的演講《文學生活五十年》裏,他這樣明確地指出:「我認為那十年浩劫在人類歷史上是一件大事。不僅和我們有關,我看和全體人類都有關。要是它當時不在中國發生,它以後也會在別處發生。」在這裏,巴金又一次表現出強烈的世界意識。

巴金第一個提出建立「文革」博物館的構想。他說:

建立「文革」博物館,這不是某一個人的事情,我們誰都有責任讓子子孫孫,世時代代牢記十年慘痛的教訓。「不讓歷史重演」,不應當只是一句空話,要使大家看得明明白白,記得清清楚楚,最好是建一座「文革」博物館,用具體的、實在的東西,用驚心動魄的真實情景,說明二十年前在中國這塊土地上,究竟發生了什麼事情?!讓大家看看它的全部過程,想想個人在十年間的所作所為,脫下面具,掏出良心,弄清自己的本來面目,償還過去的大小欠債。沒有私心才不怕受騙上當,敢說真話就不會輕信謊言。只有牢記「文革」的人才能制止歷史的重演,阻止「文革」的再來。

倡導建立「文革」博物館,正是巴金對當代史的重要貢獻之一。

永遠的夢,永遠的痛

儘管「文革博物館」的建立遙遙無期,甚至招致不同人的誤解與批評,但對於巴金,這卻是他晚年生命中從未淡忘的主題之一。

永遠的夢,永遠的痛。

巴金噩夢做得最多的時候是在「文革」中和「文革」後。

在幹校期間,一天夜裏,他夢見樣板戲裏的「英雄」要掐他的咽喉,從幹校的床上掉下來。類似的夢,在武康路家中也做過,他在夢中掙扎,手來回揮動,居然一下子打碎了床前的小枱燈。

八十年代,「文革」的陰影仍然讓巴金憂慮和恐懼,噩夢也因此而不斷糾纏着他。一年春節期間,電視上重新播出樣板戲,讓他心裏恐懼。當天晚上,他就夢見和熟人們又關進了牛棚交代自己的罪行,背誦「最高指示」。

晚年的夢,正是巴金現實生活中反思歷史、自我懺悔的繼續。

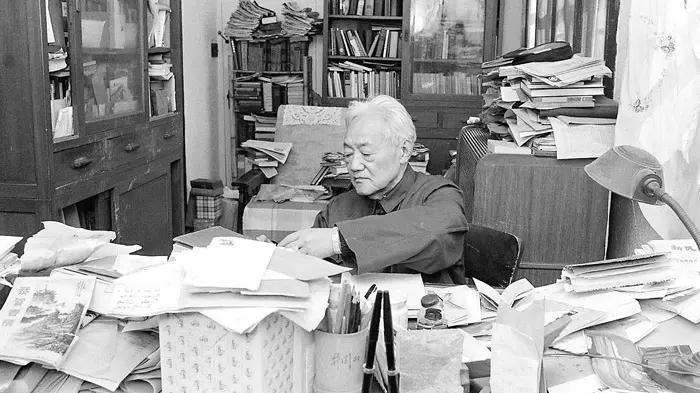

1997年,我到杭州去看望在那裏療養的巴金。我發現,儘管九十三歲已過,巴金思路之敏捷、記憶之清晰仍然讓人吃驚。試試他的手勁。左手明顯強過寫字的右手,用力緊握,居然讓人還有一種痛感。不過,他說他氣不足,說話困難,很痛苦。他思想,他回憶,苦於氣力不足,無法把內心裏的話說出來,無法毫無障礙地與人們交流。交談時,看得出來他的思維走得很快,他能敏銳抓住你所講述的較為深入的問題,並很想表達出來。可是,只見他嘴唇顫動,想說的那句話卻遲遲說不出來。對於一個一輩子願意將心交給讀者的作家來說,這恐怕是最無奈的痛苦。

我將討論會的情況向巴金做了介紹。自1989年以來,每兩年舉行一次的巴金國際學術討論會,氣氛越來越活躍,宣講論文、討論、甚至辯論,真正開始了一種學術與心靈的交流。聽了這些介紹,巴金沒有說別的,只是說了一句:「要實事求是。」每次見到他時,他都講這句話。我理解,正如他這些年反覆強調的「講真話」一樣,他也希望對他的研究,立足於實事求是,不切實際的推崇或粗暴的批評,都是不可取的。

談話中,我提到了巴金在「文革」所寫的交代。巴金的女兒小林說有很厚一摞。我便說,應該整理出來。的確,巴老一直為建立「文革」博物館而疾呼,他把這作為反思歷史的一個重要組成部分。在我看來,以後的人們大概會因為他提出這一建議而永遠記住他。我想,類似於他的交代這樣的歷史文獻,是應該加以收集與整理的,並且應該儘可能使之出版。我對巴老說:「其實可以將它整理出來,如果出一本書,會有很大價值的。」他馬上反應說:「等我死了之後再出。」思維的敏捷頓時表現出來。我又說:等哪天精神好的時候,可以先為這些交代寫幾句話放在那裏。他點點頭,表示同意。

一年之後,我又向巴金提到他的「文革」交代。他還是說,等他死之後再發表。我說趁現在身體還好,寫一個序,哪怕幾句話也行。我和小林都這樣試圖說服他。他說:「我考慮考慮。」第二天去問他,他還是執意不允。他說我:「你性子怎麼這麼急?」我笑笑,說:「我哪有你的性子急?有時候你急起來可比我急得多。」他說:「下次你來再說吧!」

誰料想,隨後不久他的病情便加重了。

巴金與大型圖錄《文革博物館》

建立「文革」博物館這件大事一直縈繞巴金心中。自1986年在《隨想錄》中提出這一構想以來,巴金並不是像有的批評者所說的那樣,很快就放棄了這一構想,退縮到只顧編輯個人全集的避風港之中。沒有,他從未放棄過個人的努力。

1995年6月23日,巴金在杭州的療養住所為《十年一夢》增訂本新寫了一篇簡短的序:

十年一夢!我給趕入了夢鄉,我給騙入了夢鄉。

我受盡了折磨,滴着血挨着不眠的長夜。多麼沉的夢,多麼難挨的日子,我不斷地看見帶着血的手掌,我想念我失去的蕭珊。夢露出吃人的白牙向我撲來。

在痛苦難熬的時候,我接連聽到一些友人的噩耗,他們都是用自己的手結束生命的。夢的代價實在太大了。

我不是戰士!我能夠活到今天,並非由於我的勇敢,只是我相信一個真理:

任何夢都是會醒的。

這是年過九旬的老人再次發出的聲音。這一年,「文革」爆發即將三十周年,多少人沉默着,也有人還在用所謂新的理論來尋找「文革」的好處,甚至美化「文革」發起者的歷史錯誤與罪責。但巴金依舊在反思,在呼籲,在提醒人們切勿忘記歷史血的教訓!難道我們還能要求九十歲的老人做得更多嗎?

就在同一年,老朋友、翻譯家草嬰來看望巴金時,帶來了一位特別的客人,他就是編寫大型圖錄《「文革」博物館》的楊克林。楊克林帶來他收集的一部分「文革」資料圖片,巴金坐在輪椅上認真地瀏覽。楊克林在這本圖錄的後記里寫到,巴金對他說:「這件事應該做,『文革』博物館每一個地區都應該建立。」巴金不僅答應將自己寫於1986年的《「文革」博物館》一文放在書首,還用顫抖的手為畫冊題詞:「不讓歷史的悲劇重演」。楊克林後來感慨地說:「這是一位偉大的哲人發自心底的聲音,是我們民族自信的表現。」

草嬰先生擔任大型圖錄《「文革」博物館》的顧問,他在序中這樣寫道:

當然,紙上的「文革」博物館不能代替收藏實物的博物館,但在正式的博物館建立之前先有一部這樣的大型圖錄,總是一件值得高興的事。也因為這個緣故巴金對這部圖錄的問世感到由衷的喜悅,並對編著者表示真誠的感謝。我深信,編著者所獲得的感激決不止是巴金一人,因為,炎黃子孫將由此了解「文革」真相,防止神州大地重演這樣的歷史悲劇,其意義是難以估量的。

大型圖錄《「文革」博物館》分為上、下集於1995年年底在香港出版,收錄了數千張歷史照片,這是我所看到的迄今為止關於「文革」歷史的資料最齊備、敘述最有力度的著作。這無疑是晚年巴金很高興看到的一項重大出版工程。

1998年10月17日,還是在杭州,一位方女士專程從美國來探望巴金。方女士給巴金帶來的禮物,是大型圖錄《「文革」博物館》的日文版。方女士此行還有一個重要任務,是與巴金商討該圖錄英文版的翻譯與出版事宜。此時的巴金,身體已經十分虛弱,他激動地聽方女士講述關於這本畫冊的一切。他落淚了,他着急地想說些什麼,但卻難以表達。最後,他斷斷續續地說:「我一激動就說不出話。」

不必再說。一切巴金都早已表達出來了。幾個月後,1999年2月,巴金又一次病危,他被插氣管搶救。經搶救,他又一次活了下來,但說話已極其困難。因此,與方女士的見面,就是巴金關於建立「文革」博物館的最後一次交談。

摘自李輝著《百年巴金:一個知識分子的歷史肖像》,四川人民出版社2003年出版