2021年7月4日,中國國家互聯網信息辦公室(簡稱「國家網信辦」)將「滴滴出行」App下架,一周後又與公安部、國家安全部等部門進駐滴滴公司,開展網絡安全審查。一連串的嚴厲監管措施,使得剛剛在美國上市的滴滴股價暴跌。滴滴事件顯示,國家網信辦並不只是一個互聯網內容審查機構,它的監管範圍和政治能量足以讓一家互聯網巨頭企業陷入嚴重危機,也足以領導不同政府部門進行議程設置。

滴滴事件之後,網信辦出台新規,要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市,必須向其申報進行網絡安全審查。整頓完赴美上市的互聯網企業後,網信辦又約談快手、騰訊等企業,針對其「色情內容」問題進行罰款,之後又禁止未成年人直播,整治飯圈,幾乎所有互聯網企業都受其約束。

網信辦的權力來源於何處,和其他監管部門的職責邊界在哪?網信辦內部隊伍有多龐大,依靠什麼法律治理互聯網?網信辦如何成為互聯網治理體系的核心監管部門的?網信辦的權力擴張,又反映了中國對互聯網的何種解讀?

網信辦的政治地位:由習近平領導的審查機構

1994年,中國接入全球互聯網。當時管理互聯網的核心機構是國務院信息產業部(後併入工信部),中國對互聯網的關注集中在基礎設施建設、信息安全、和工業發展上。

2000年,國務院新聞辦公室成立了互聯網新聞監管局。2011年,該機構被國家互聯網信息辦公室取代。中國社科院新聞與傳播研究所研究員苗偉山評論,這個辦公室的成立表明政府有意建立一個全面的網絡空間治理體系。

2013年,後來被稱為「網絡沙皇」的魯煒升任國家網信辦主任,他甫一上任,就約談了薛蠻子、房地產商潘石屹、愛國寫手周小平等微博名人,要求他們守住國家利益等「七條底線」。高調的行動使得作為內容審查機構的網信辦備受矚目。

約談半個月後,2013年8月,薛蠻子以「嫖娼」罪名被逮捕,隨後在中央電視台上「公開認罪」,但反省的並非「聚眾淫亂」,而是網絡名人權力過大、缺乏監督的危害。薛蠻子經常在微博上批評當局,他被捕時擁有1200萬粉絲,是微博最有影響力的博主之一。事發後,《環球時報》總編輯胡錫進直言,不排除「官方是在通過抓嫖娼整薛蠻子」。

魯煒一手約談,一手「暗整」,以雷霆手段開始嚴管互聯網。當時議論時政還是微博的輿論主流,在溫州動車脫軌事故等公共事件發生時,微博充當了重要的民意表達平台,也是審查制度的薄弱之處。3個月後,新浪微博宣佈處理了10萬個違反「七條底線」的賬戶。

中國首都北京,中國國家互聯網信息辦公室大樓外。

2014年2月,作為「小組治國」頂層設計之一的中央網絡安全和信息化領導小組成立,習近平擔任組長,當時僅有四個中央領導小組由習近平直接坐鎮,這意味着網絡治理是習近平任上的優先事項。在同一年,國家網信辦也重整架構,與中央網絡安全和信息化領導小組辦公室(簡稱「中央網信辦」)兩塊牌子、一個機構。國務院和黨中央兩個「網信辦」黨政合一,魯煒的上司由國務院新聞辦主任變成習近平,對互聯網的掌控權力更進一步。

儘管魯煒2016年6月就已經被調離網信辦主任的職位,並於2017年11月被中共黨內調查,成為中共十九大之後落馬的「首虎」,但魯煒的失勢並未影響到網信辦的地位。接替魯煒擔任網信辦主任的,是曾在上海與習近平共事、並得到快速提拔的徐麟。2018年,中央網信領導小組制度化為中央網信委員會,也意味着其政治地位更上一級。

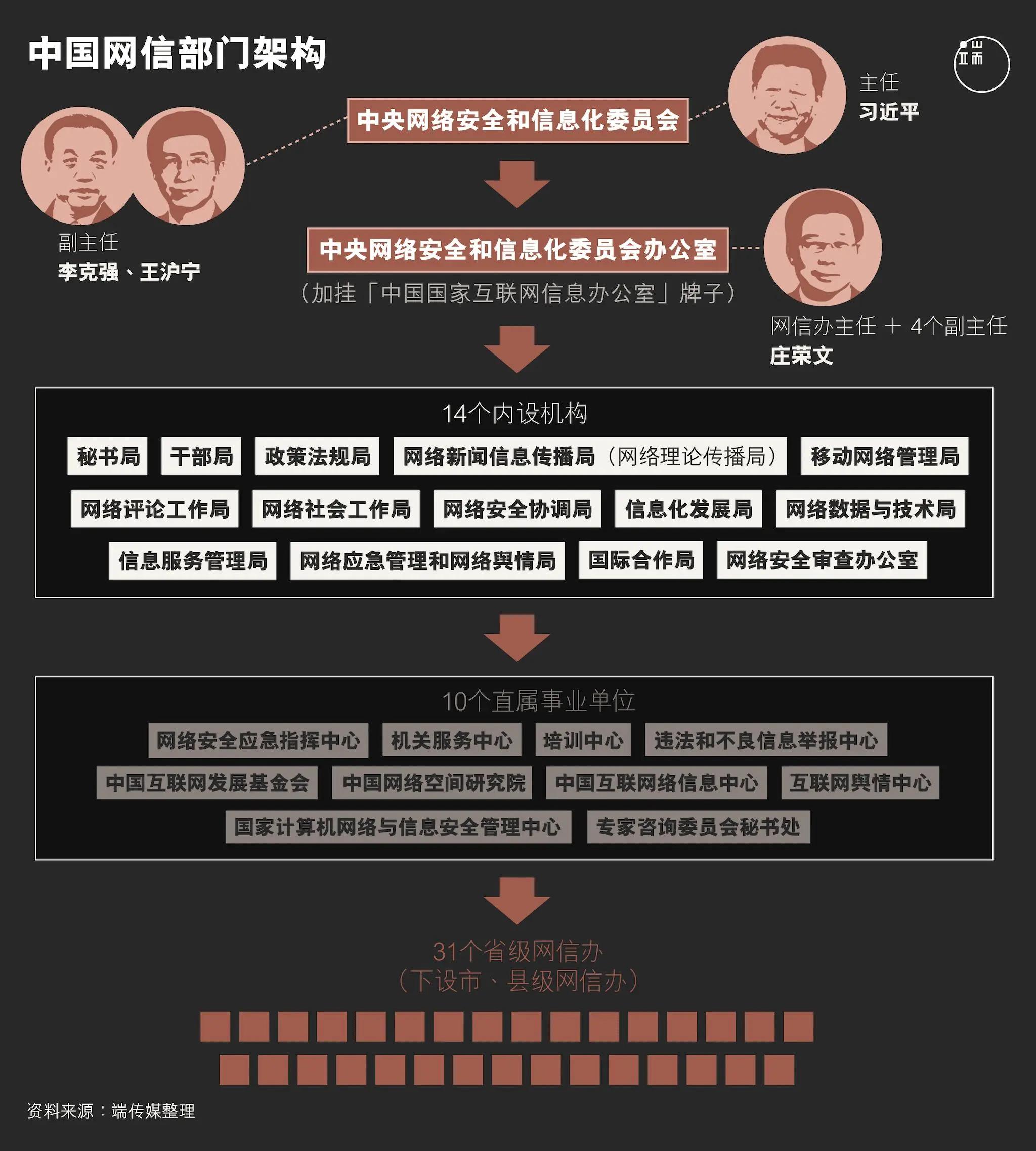

2018年黨政機構改革後,網信辦明確列入中共中央直屬機構序列。而31個省份,以及市、縣一級也逐漸成立網信辦,作為辦事機構設在各級黨委下。一支由中央滲透到地方的互聯網治理隊伍由此建立。

2014年中央網信辦成立後,接連發佈「微信十條」、「賬號十條」、「約談十條」等文件,對互聯網內容進行了事無巨細的審查。比如,網信辦就「傳播淫穢色情信息」多次約談過網易、新浪、騰訊等互聯網平台企業;認定「城市媳婦回鄉過年不能上桌吃飯怒掀桌子」等消息為謠言並處罰了一批網站;規定網民如何取名(比如不能用「人民曰報」作為名稱);牽頭工商局、衛計委成立聯合調查組進駐百度,調查「魏則西事件」;下架涉及暴力的APP;表態要整治飯圈「亂象」。政治敏感信息也在網信辦的重點審查之列,2016年2月,網信辦關閉了任志強的微博賬號,此前他因為質疑「黨媒姓黨」而被官方媒體批駁「妄議中央」。

支撐網信辦龐大審查工作量的,是同樣龐大的官僚系統,除了在省、市成立中央網信辦的分支部門,中央網信辦的人力也日漸增加,除了「網絡評論工作局」、網絡安全審查辦公室」等部門,還有「違法和不良信息舉報中心」、「互聯網輿情中心」等直屬網信辦的事業單位。一些不屬於網信部門的機構,也參與進網絡治理中,比如共青團中央於2015年組建的「青年網絡文明志願者隊伍」,就從高校學生中招募人手,在網上宣傳正能量內容,舉報「負能量內容」。

魯煒任職網信辦主任時,同時出任中共中央宣傳部副部長。地方網信辦也同樣由有經驗的宣傳官員擔任領導職務,這表明網信辦也是一個重要的意識形態部門。2018年,北京、上海兩地的網信辦以「違規自采和轉載新聞信息」為由,要求《好奇心日報》禁言整改。

根據《紐約時報》的調查報道,Covid-19疫情期間,杭州網信辦發佈了詳細的指令對輿論進行控制,比如要求社交媒體對李文亮醫生的死訊撤出熱搜,禁止APP彈窗推送負面新聞報道,一個區組織了1500名網軍監測微信群的輿情,另一個區組織網評員轉發超過6000條闢謠信息。

「軟法」馴服互聯網

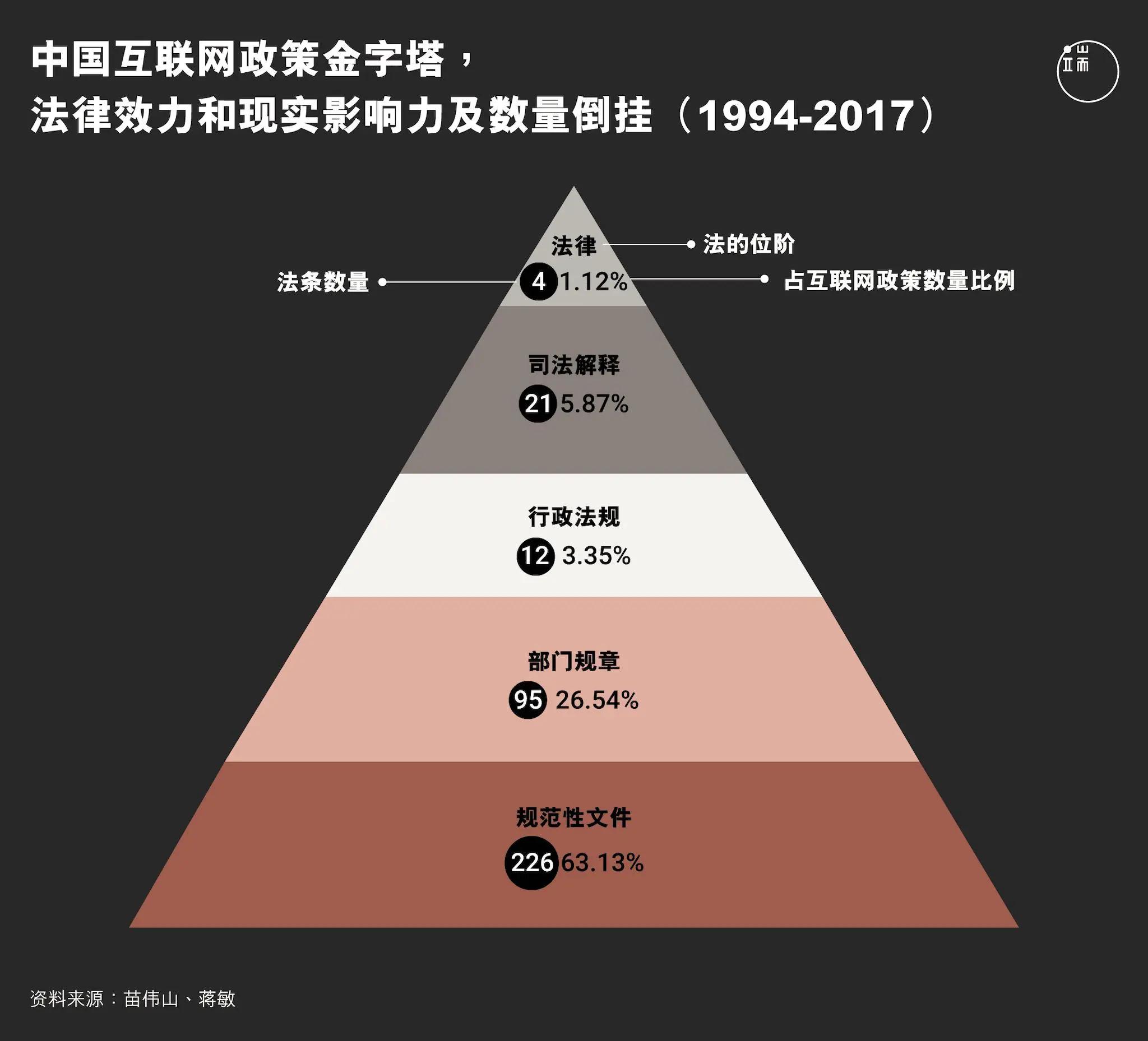

學者苗偉山和北卡羅來納大學夏洛特分校傳播學教授蔣敏的最新研究顯示,1994年-2017年間,中國的互聯網政策總體上以較低位階的法規為主。互聯網政策佔比最多的是規範性文件(63.13%)和部門規章(26.54%)等「軟法」,法律位階較高的一般法律(1.12%)、司法解釋(5.87%)、行政法規(3.35%)的佔比則非常少。苗偉山和蔣敏分析,較低層次的規範性文件和部門規章在數量和重要性上都超過了更加正式的法律與法規。

中國的法律體系,處在最高位階的是憲法;其次是全國人大制定的法律,最高法院和檢察院頒佈的司法解釋;然後是國務院依據憲法和法律制定的行政法規;最後是國務院各部門和直屬機構制定的部門規章。至於不同機關部門制定的規範性文件,則不在《立法法》定義的「法律」範疇內。

1994年-2017年間,被互聯網政策作為「上位法」引用最多的法律文件,是國務院2000年發佈的《互聯網信息服務管理辦法》,屬於行政法規。該辦法的第十八條規定,除了國務院信息產業主管部門和地方電信管理機構,新聞、出版、教育、衛生、藥品監督管理、工商行政管理和公安、國家安全等有關主管部門,也有權監督管理互聯網。

而2020年由網信辦發佈的《網絡信息內容生態治理規定》(簡稱「《規定》」),跟《互聯網信息服務管理辦法》相比,嚴厲了很多。國務院的行政法規只將「互聯網向提供信息的服務活動」作為規管對象,網信辦的《規定》則明確指出「政府、企業、社會、網民等主體」的活動均在規管範圍內,且由國家和地方網信部門負責統籌。

《規定》對內容平台、內容生產者、內容消費者提出了細緻的審查要求。一方面,鼓勵網絡信息內容生產者製作、傳播「正能量」內容,比如「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想」;另一方面,要求內容生產者禁止發佈「違法信息」,抵制製作「不良信息」。「不良信息」包括「炒作緋聞、醜聞、劣跡」、「不當評述自然災害、重大事故等災難」等九類內容。

《網絡信息內容生態治理規定》發佈後,有行政法專業律師指出,由於網信辦不屬於國務院直屬機構,規定製定程序違反《立法法》明文規定,因此屬於無效。但北京大學新聞與傳播學院教授胡泳也評論稱,網信辦出台的各種「規定」雖然只是一種規範性文件,卻在中國的互聯網管理中發揮着最大的效用。他寫道,中國互聯網立法的現實是:憲法不如一般法律,一般法律不如行政法規,行政法規不如部門規章,部門規章不如領導批示。

苗偉山和蔣敏在論文中分析,「軟法」為國家監管網絡內容提供了靈活性,同時限制了個人表達、公共話語和集體行動。該研究提到,內容監管始終是中國互聯網政策的重點,這種基於控制的監管模式,旨在最大限度地降低政治風險,維護社會穩定,體現中國國家對政權穩定根深蒂固的不安全感。

蔣敏告訴端傳媒,這一研究使用的數據只到2017年,她認為近4年發生了重要的變化,包括《網絡安全法》、《電子商務法》、《個人信息保護法》、《數據安全法》等法律的制定,包括網信辦作為實體機構紮根在各個省市,這意味着有明確頂層設計的網絡空間治理體系已經建立起來了。

「以前不是沒有管理,但管理的方式有區別。比方說以前對百度付費搜索排序的做法通過媒體進行曝光,採用是法律以外的管理手段和方式。」蔣敏說。

因端傳媒為付費網站,故不提供全文轉載,如需閱讀全文,請點擊此處前往端傳媒網站購買會員後閱讀