常熟麵館中的各式澆頭。

"天下常熟,世上湖山",地處江南地區的常熟自然少不了享譽天下的美食小吃。與名聲在外的蘇式點心同出一系,常熟小吃亦精於製作,應時當令,講究色香味形,滋味迥異。不僅主、配料豐富考究,烹飪技法亦有蒸、煮、炸、烙、煎、炒、鹵、烘、烤等諸般變化,各式風味在唇齒間遊走,鑄就常熟獨一無二的美食江湖。

魔鬼名字神仙口感——血糯

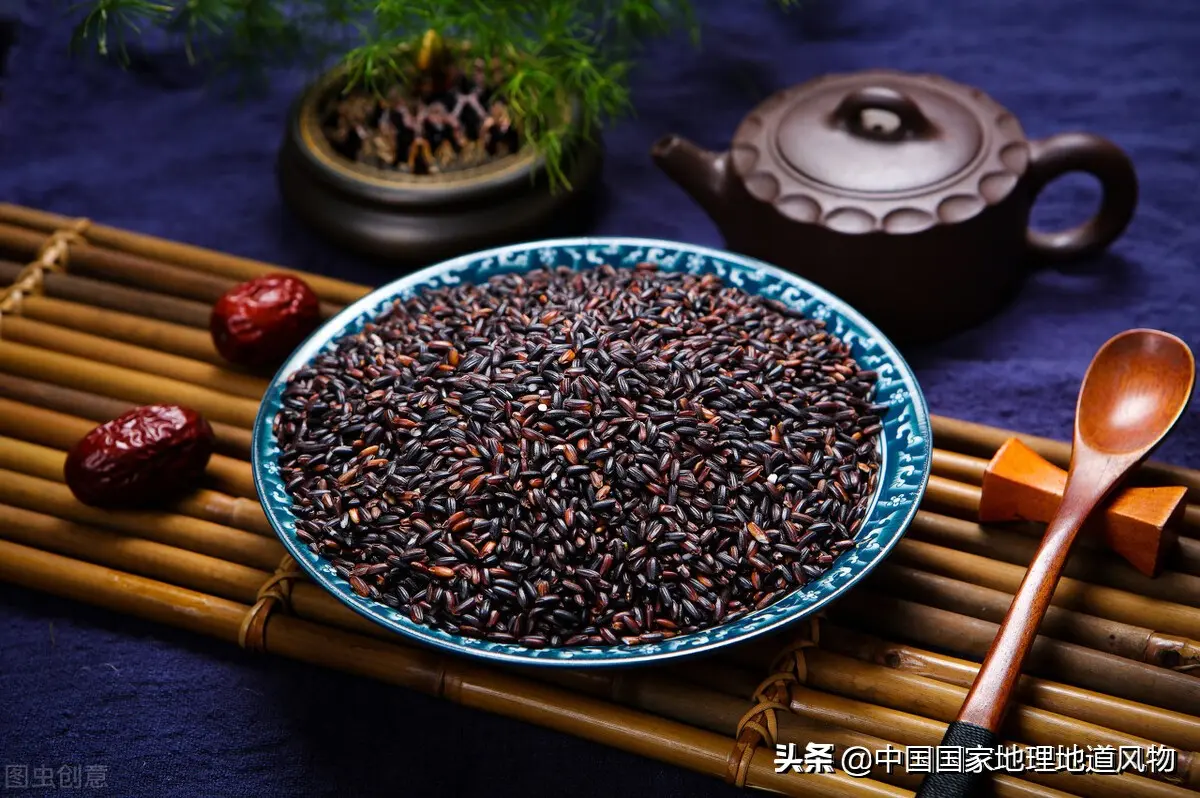

脫皮精碾後的常熟血糯

血糯又名鴨血糯、紅蓮稻,是一種秈型糯稻,脫皮精碾後米粒紫中帶紅,色如鴨血,故以此名之。血糯曾經是清朝貢品,傳承數百年,如今仍舊活躍在老常熟人的宴席上。血糯與糯米三七之比混合,浸泡之後上屜蒸或煮成硬飯,以豬油、白糖、桂花炒成粥狀,盛在深且廣的圓盤子裏,撒松子仁或紅、綠絲上桌,這便是令常熟人慾罷不能的風味炒血糯。

色如碧玉,食之不忍——青團

填滿餡料的青團

青團是江南地區寒食節傳統小吃,以冷吃為宜。袁枚《隨園食單》記:"搗青草為汁,和粉作粉團,色如碧玉。"青草有艾草葉、青菜葉、漿麥草等。青草取汁過濾後,加入水磨糯米粉揉成麵團,再填入豆沙等餡蒸製。出得籠來,一個個青團碧綠誘人,清香四溢,其清新自然的風味,更是引來無數食客為之駐足。

春色喜人,餅亦醉人——酒釀餅

常熟街頭的現做酒釀餅

酒釀餅在常熟已有百年歷史,餡有多種,如豆沙板油、玫瑰、鹹菜等。用麵粉、酒釀和做餅皮,包入餡料裹成團,以指背壓扁成餅狀,入平底鐺烙熟。酒釀餅需剛出鍋熱吃才可口,兩面金黃,麵皮柔韌有酒釀的酸香味。酒釀餅是獨屬於春天的時令小吃,每年如約而至,過時不候,在一期一會間記錄着這座城市的風雲歲月。

街頭風味,江湖傳說——扯篷豆腐干

飽吸滷汁的扯篷豆腐乾

扯篷豆腐乾這一名字來自常熟方言。常熟話里把帆船稱為"駛篷船"。"篷"指的是帆,"扯篷"就是升帆的意思。扯篷豆腐乾的製作工藝別具手眼。一塊滿是布紋的方正厚實的白豆腐乾,垂直其對角線剞直刀,萬不可切斷,翻轉至另一面,垂直另一條對角線,如法剞之。輕拉兩角,豆腐乾呈現出一張網的樣子。用細竹籤順拉開的方向將豆腐乾串起,便像一張迎風飽滿的四角船帆,竹籤就是桅杆。開油鍋炸至表皮老韌,瀝油曝曬,至表面乾結。把扯篷豆腐乾一片片碼於鹵鍋里,慢火煨三四小時,那豆腐乾吸足湯水,漲發得厲害,松松垮垮得更像一張帆了。在小吃攤上捏着竹籤子來一串兒,抹些辣醬或蔥油,鮮香、多汁,口感韌而有嚼勁,心隨帆動。

寒來暑往,叫醒早晨——頭湯麵

淋滿澆頭的「頭湯麵」

早上吃一碗麵,對常熟人來說幾乎是一種雷打不動的儀式。常熟人熱衷於"趕頭湯",剛換上的碧清的水下出來的"頭湯麵"格外清爽滑嘴,在二三十種澆頭裏面挑一勺配菜往上一澆,一碗麵吃完,舌頭胃腸被伺候得熨帖通泰了,這才算"叫醒"早晨。

生活在城市中的常熟人,興起時仍去兩朝帝師翁同龢題詞的得意樓里喝茶閒聊;有了興致,仍要逛一逛清代燕園的疊山遺作;閒暇時光,餐桌茶歇,於粉牆黛瓦的煙火人間,嘗遍傳統美食……在長三角財富比拼的洪流中,常熟人仍以一種從容豁達的秉性,在延續着過去富足又自在的小日子。