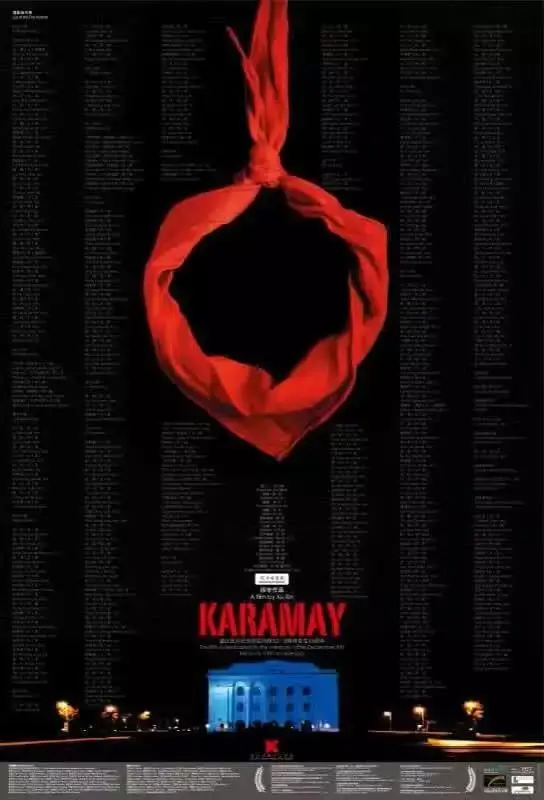

克拉瑪依大火真相

12月8日晚上,遠在北京經商的劉婉瑩給克拉瑪依老家的朋友打了個電話,問今年有沒有官方的紀念,回答照舊:「沒有。」

「我在網上給他們獻了一束花。」劉婉瑩說,好在這幾年有了網絡,讓人們終於有了一個可以紀念他們的地方。雖然這個城市依然沒有建起紀念館。

「他們」是12年前克拉瑪依大火的死難者。這場大火奪去了323人的生命,其中有284個未滿18歲的孩子。

在克拉瑪依市區以西8公里的成吉思汗山腳下,小西湖墓地的C區,每一方墓碑上都有一張照片,每一張照片上都有一張稚氣未脫的臉,而同樣的墓碑的下方鐫刻着同樣的時間——「一九九四年的十二月八號」。

除了網絡,這是惟一一個祭奠他們的地方。

在克拉瑪依,1994年12月8日,以及其後,究竟發生了什麼?

場內,火起及逃生

1994年12月8日17點40分左右,時任克拉瑪依副市長的趙蘭秀從市政府來到友誼館。此時,700多名師生已經等了1個多小時。

「我也等了一會,驗收團才來。」趙蘭秀說。

12月7日,新疆維吾爾自治區教委「義務教育與掃盲評估驗收團」一行25人到克拉瑪依市檢查工作。12月8日16時,克拉瑪依教委組織15所中、小學15個規範班和教師家長等769人在友誼館為檢查團進行文藝匯報演出。

一切都是從第二個節目《春暖童心》開始。

一小教師李萍看到這個節目的指導——八小的老師張艷和八小校長張莉正在舞台側面等候她們的學生下場,她清楚地看到舞台紗幕上方一排光柱燈處有類似花炮般的火花向下飄落,但直到一塊如同桌布大小的幕布卷着火團掉下來時,她才意識到,着火了。

教委幾個領導上去滅火,為了不致混亂,幕布被拉上。

18時10分左右,畢建國匆匆跑出友誼館報警,此時他的女兒畢藝娜和她的11個夥伴正在舞台上表演,一分鐘前,畢建國用他的尼康相機記錄下了女兒人生中的最後一次表演。

舞台上的火引燃了掛在後幕作背景的多個呼拉圈,由於幕布的阻擋,迅速消耗的氧氣使舞台區域內形成了一個高壓區,幕布膨脹如氣球。

初二學生金素敏回憶說,我們那陣都站起來了,一個女的站在領導席前面,拿着話筒說讓我們不要亂,坐下來,我們就坐下。而班上平時挺調皮的兩個男孩子沒聽她的溜走了,這是金素敏班上惟一兩個全身而退的孩子。

「讓領導先走。」儘管趙蘭秀面對本報記者否認有人說過這句話,但是楊柳、金素敏等在場的倖存者都證實,確實有個女領導說過這句話。

「等學生陸續坐下的時候,領導席已經空了。」金素敏說。

當時坐在後排的蘇浩(化名)視野開闊清晰,他這樣描述千鈞一髮之際的所見,「當時領導坐在中間的前幾排,在讓我們坐下別動的時候,我看見他們慢慢地往兩邊散開,從過道慢慢往後走。」

也就在這個光景,火勢迅速蔓延,所有燈光瞬間熄滅。一切都失去控制,沒有任何組織,人們在恐懼的驅趕下,憑着本能瘋狂地沖向任何一個可能求生的通道。

那場演出的報幕員、當時9歲的女孩周雅靜事後回憶道,「在通道里,一個爺爺用力推開我們往前跑,我認識他,他就是演出前我給他獻鮮花的那個爺爺。」

克拉瑪依的3名市局領導(石油管理局,與市政府同級)和17名教委成員,除趙蘭秀外,都奇蹟般地及時脫險。

最初一批逃生的人成功地由友誼館後排的捲簾門逃出,但不久,原本開着的捲簾門突然掉落下來,友誼館頓時變成了一個完全封閉類似磚窯的火葬場,一個充滿哀號和慘叫的死亡之館。

回憶到這一段,金素敏的聲音開始顫抖。

場外,混亂的救援

與此同時,場外的混亂未必好過場內。後來公佈的火警接警時間為18時20分,然而,多人證實在18時15分已有多人報警,否則畢建國就是不顧女兒的生死延誤時間,張艷也決不會還有時間返回館內救人。

然而,直到第三輛消防車才終於帶來了破門的消防斧,而此時的人們早已自發動用各種工具,絕望地劈向友誼館周圍10個緊閉的出口。

一些市民用肩頭撞鋁合金門。友誼館對面設計院的職工跑到友誼館左側,把木門拽掉,指望救學生出來,可木門後面還有防盜鐵門。他們抬起門板撞擊防盜門。防盜門的下部被撞彎了,他們把一根根鋼條扳起,讓在迴廊和廁所的人鑽出來。

孩子們爬在窗上揮手,叫喊。窗戶太高,救援人員心急如焚,一部分人抬着門板,另一部分人站在上面,用榔頭砸,用鋼條撬,砸開鐵柵欄,將孩子拉出來。

時間就這樣一分一秒過去。

在捲簾門落下的時候,李萍正在救她的學生,她被衝擊波衝到了捲簾門的門檻上,「我的身下腋下壓着六七個孩子,我的頭上身上有很多腳踩過去,我只能拼命用雙肘撐着減輕孩子們的壓力。」

斷電後的捲簾門像鍘刀一樣把他們卡在門下,幸好門外有很多手把他們一個個拉出來。她數了數她的學生,12個,「太好了,都在」。

但等她把學生帶到安全地帶時,人們發現她又以百米衝刺速度沖了回來。「疼疼,我的疼疼。我的孩子還沒出來!」

她是發瘋一樣地踢門、砸門,但是沒有用……

認領,悲傷的記憶

實際上,大火只持續了20分鐘。之後,一切都結束了。

認領屍體的場面悽慘而感傷,每個孩子的家人大都是有老有小,非常龐大。當他們按照編號相互攙扶着分批進入停屍房後,老字輩的人大都只哭了幾聲就暈厥過去,然後被人們七手八腳抬出來。而父親、母親則會抱住已經死去的孩子再也不撒手。

事後有人記錄下一個從窗口逃生的孩子的經歷:我看到一個兩米多高的窗口沒有鐵條,我就拼命往上爬卻怎麼也爬不上去,就在這時,一雙大手卡在我的腋下,把我舉起來,我吸進了第一口新鮮空氣,我見過他,他是為我們拍照片的叔叔。他把我送出來之後也開始往上爬,但快到窗口時他爬不動了,我眼睜睜地看他僵持了好長時間,然而還是沒有撐住。

克市八小的損失最為慘重,這些年齡最小的小學生坐在離逃生出口最為遙遠的前排——領導席的左右兩側,其任務之一是向領導行禮獻花,結果100多個孩子大多殞命。

校長張莉和教師張艷的屍體被抬出來的時候,懷裏都抱着孩子,分都分不開,孩子家長說:「別分了,既然他們生在一起,死也在一起吧……」

劉婉瑩始終無法忘記張艷被燒傷的臉,她的聲音在採訪中第一次哽咽,「大家都為這樣一位年輕老師感動,在解剖室,我們幫她整了容,我用自己的口紅和粉餅給她化妝。」

八小三年級二班的老師孟翠芬是十佳教師,當時白髮蒼蒼的她已辦了退休,是應學校和家長的要求才又登講台的,「人們在撲滅大火後發現她時,孟老師的頭和背已被燒焦。但是,她的兩隻臂肘下一邊護着一名學生,其中一名學生的心臟還在微弱跳動。」

死難學生的家長在為孟翠芬送葬時,對着她的遺像說:「老師,是您沒有讓孩子的面容和身子被火燒,我們感謝您,老師。孩子在學校交給你,我們放心;在地下,孩子跟你走,我還是放心。」

這場大火中,共有40多位老師在場,其中18人以血肉投火,殞身不恤。

「不是所有領導都逃走了」

在大火之後,趙蘭秀和方天錄是被判刑的人中級別最高的領導。因玩忽職守罪,她被判刑4年半。

但鮮為人知的是,趙蘭秀是極少數當時「沒有先走」的領導,最終審判時,法庭也認定她是在破門後被抬出火場的。在災難面前,和其他人一樣,她首先是一個受害者。只是,在那場大火中鑄就的極端臉譜化的「領導」形象,讓她一直無法洗白。

「我是主管教育的副市長,做了20多年的教育工作,對孩子們太有感情了,怎麼可能扔下先走?」今年12月19日,在上海的家中,趙蘭秀說到激動處,用十指都沒了前半截的雙手給本報記者比劃,「這12年,我夢裏都是給孩子們頒獎的情形,很多死去和受傷的孩子,我都叫得出名字。」

但少有人願意去做「撫哭叛徒的弔客」。《對外大傳播》的主編申宏磊回憶,2003年,女市長協會請她去採訪趙蘭秀,當時她顧慮重重——一方面,這是人人恨之的一個人,另一方面,趙蘭秀的面部被嚴重燒傷,美學專業出身的申宏磊對此也有心理陰影。

「初見那次,趙蘭秀說了一句話,一下子感動了我,她說即便是這個下場,如果命運再給她100次選擇的機會,那她100次都還會選擇去救孩子。」申宏磊說,說這話的時候,趙蘭秀的嘴唇都張不開。

大火前一天,為參加此次活動的她急忙趕回克拉瑪依。大火燃起時,趙蘭秀就坐在第一排。

趙蘭秀站起來大聲喊「切斷電源」,回頭看見畢建國,讓他立即報警,然後轉身撲向正在着火的舞台,連拉帶拖將表演《春暖童心》的學生往下疏散,隨即被一股火浪打倒。

「當時只感到臉、手和腳火辣辣地疼,掙扎着爬起來走了兩步就失去了知覺。」

醒來的時候,趙蘭秀已經躺在醫院樓道的水泥地上,此時的她像從地獄中走出來,雙手如滴油的蠟燭一樣在融化,臉部90%多的部分被烈火碳化,嘴與鼻子好像熔化到了一起。只有憑藉縷縷頭髮和焦糊的藕荷色西裝一角才能辨別出這是一個女人,遑論她的身份。醫院中死傷相藉,無法及時救助每一個人,輪到她時別人問,「你是誰」,她艱難地用喉音回答,「我是趙蘭秀。」

醫生趕緊將她送進急救病房,並叫來了院長。「割開了我的氣管,給我吸痰,當時感覺就像在很深的冰窖裏頭,想爬卻爬不上來。」

那些被判刑的領導們

不能說趙蘭秀指揮有方,疏散得力。但在大火中,她的確閃現出人性的光輝。

趙蘭秀說,事情發生的時候,場面很亂,她只顧着救孩子,「不知道其他人都幹嘛了。」關於火災的原因和「領導」的種種,她是很久以後在法庭上才知道的,「我知道後真是氣憤至極。」

1994年底第一次公佈的處理人員名單中並沒有她。但1995年5月24日,在烏魯木齊等着趕第二天的航班去上海做手術的趙蘭秀,被連夜押回克拉瑪依。

當年5月30日,《新聞聯播》第二次向全國播出了「12·8」事故的處理結果,逮捕人員由1994年12月15日的13人變為14人,「事過半年後,只增加了我這個殘廢罪犯。」

「相比於身體的疼痛,精神上和政治上的壓力更為折磨我。」她說,「訴狀上兩次提到我逃跑,這是誣衊,對我這樣把名譽看得很重要的人來說,怎麼受得了。」

8月18日,連日發燒的趙蘭秀被用擔架抬上車,用輪椅推進法庭聽到了對自己的宣判。

審判後的很長一段時間內,趙蘭秀始終背負着沉重的十字架。她的朋友說她自殺過三次,現在她只承認「曾經絕過食」。

雖然趙蘭秀沒有坐一天牢,馬上就保外就醫了,可她心裏還是不服:如果逃離火場保全自身的人,和堅守火場救人落個殘廢之人都同樣判罪的話,那給後人的啟示是什麼呢?

「即便功不抵過,也應該功是功、過是過地評價,但12年來,媒體和輿論都被民意中感性的部分綁架了。」申宏磊說,至少要讓人知道,並不是所有的領導都是貪生怕死之輩。

兩次到克拉瑪依採訪的申宏磊曾經試圖和死難者家屬開一個座談會,但一提起趙蘭秀,老百姓就瘋狂了,好像她在替一個十惡不赦的人翻案。

一位失去兒子的母親說,一個在國徽下受到莊嚴審判的罪人,替她翻案豈不是滑天下之大稽!

這位母親的激憤和趙蘭秀的絕望都如此讓人理解,一樣的悲情入骨。

多年之後,當年的罪人們都漸漸過上了正常的生活。為了趙蘭秀長期在上海的治療與生活,一家人都搬來了上海。石油管理局把一套100多平米的房子給她「借用」。有克拉瑪依的領導曾經給中央上書為趙蘭秀平反。但按她的說法,「不可能也不奢求了」。好在待遇恢復了,按照出事前的待遇發工資,現在有2000多元一個月,看病也能報銷了。

另一位判刑的同級別的「領導」方天錄到西安工作了一段時間,現已回到克拉瑪依,和同案其他一些到了年齡的罪犯一樣都退休了。也有一些被安排到外地工作的人,選擇不再回克拉瑪依。

也有人下海經商了。如市教委的況麗當上了一家保險公司克拉瑪依分公司的總經理,「成了有錢人,我回克拉瑪依還請我吃飯,她還重新入了黨,高興得給我打電話。」趙蘭秀說。

那些倖存者的人生

除了323個死難者外,「12·8」大火還留下了132個傷殘者。其中,燒傷最重的是楊柳。

楊柳全身三度燒傷85%,能活下來已經是個奇蹟。12年後,她是唯一還在醫院治療的傷者。

在大火中受傷最重的楊柳望着她的妹妹。她曾是聞名克拉瑪依的小歌星。(南方周末記者翁洹/圖)

趙蘭秀一直記得她,「當時她唱歌是最優秀的,長得也漂亮。」13歲以前,她是一個天才,聞名克拉瑪依的小歌星,10歲時就被中央音樂學院錄取為特訓班學生;13歲時,她是一個英雄,她留下來找到三個小夥伴,帶他們離開,結果走在最後的楊柳被熱浪撲到;13歲以後,她是一個被逐漸遺忘的人。

不到半年做了25次手術的她,讓趙蘭秀感慨萬千,「我們曾一起在上海九院治療,當時她全身皮膚潰爛不能穿衣服,就赤身裸體地站起來練習走路。」

重新學走路,重新學寫字,重新學會用被燒壞的眼睛看書看報,只有原來的音樂天賦沒有被大火奪去。

她從大火中救出的一個女孩是當時準備表演二重唱的夥伴,而今夥伴已經從中央音樂學院畢業了,很多人說,無論是長相還是歌喉,楊柳都比她的夥伴強。

然而,楊柳很平靜地接受了現實,「我沒有什麼好怨的,我只希望下次去北京的手術能夠成功。」

金素敏則迎來了喜事。就在幾個月前,她結婚了。結婚那天,化妝師忙乎了三四個小時,讓她的容貌一點都看不出燒傷的痕跡。被截去的一隻手,掩藏在另一隻手捧着的鮮花中,在結婚照上一點都看不出來。

她曾經考入大連的一所高校,但校方一看是這個情況,很堅決地退檔了。之後,金素敏去了新疆大學。剛上大學時,她總是害怕走出宿舍,每次打飯,不是第一個去,就是躲在最後。

辦第二代身份證照相時,攝影師要求她把耳朵露出來。金素敏把頭髮一撩,說,「我耳朵燒掉了,你照啥。」

楊柳和金素敏是倖存者中兩個最堅強的孩子,更多的孩子生活在自閉中。「不會有人願意和我玩。」蘇浩說,他現在只是偶爾在網上才能跟人聊聊天。

在如今的克拉瑪依,穿過燈火輝煌的街道,猛然間有一座白色的建築突兀地立在面前。

1997年的時候,克拉瑪依打算炸掉友誼館,建「人民廣場」。但很多市民提出抗議,後來這個計劃稍做改動,把友誼館的前門整修、刷白之後保留了下來,其他的建築還是炸毀了。

保留下來的友誼館二樓,如今是個乒乓球訓練基地。放學時間,這裏又充滿了孩子們的歡聲笑語,一切恍若隔世。

「我一直覺得應該建一個紀念館,以證明這個城市記住了這些亡靈和他們的傷痛。」劉婉瑩說。

「祖國的城市像天上的星河,明亮的星星一顆連着一顆,星河裏閃爍着克拉瑪依,我愛克拉瑪依,克拉瑪依愛我……」這首12年前在友誼館沒有機會獻唱的歌,12年裏楊柳經常唱起。

唱歌的時候,那張佈滿疤痕的臉仍然能漾出微笑。