1935年11月13日清晨,一場秋末冬初的寒雨籠罩着天津,滿城蕭索。

午後,在天津做寓公的孫傳芳,像往常一樣匆匆走進天津居士林的佛堂,坐在他固定的那個位置上,開始誦經。三聲槍響,這個昔日大軍閥倒在了血泊之中。

開槍的人,是一個不滿30歲、手無縛雞之力的女子。她叫施劍翹,原名施谷蘭,「劍翹」二字是她立志為父報仇而自己改的名字。

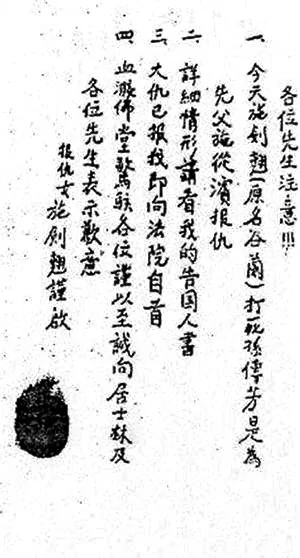

施劍翹在刺殺孫傳芳後散發的按有自己指紋的傳單。

王家衛拍攝的《一代宗師》中宮二的角色原型,也正是這位傳奇之人。只是她十年的復仇之路其實並沒有那麼多浪漫的橋段,更多的是憤怒、失望、淚水和堅決。

這裏講述的,不是一個傳奇,而是在親人們眼中和她自己的敘述里、在剔除了所有藝術加工成分之後的真實的施劍翹,以及發生在她身上的一段往事。

殺父之仇

1925年深秋的一個夜晚,古老的濟南城在月光中沉睡了。山東省軍務幫辦施從濱府中,忽然響起一陣慌亂的嘈雜聲。不滿20歲的施家大小姐施谷蘭被吵醒了。

傳令兵氣喘吁吁地向老管家急報:「施軍門被孫傳芳俘虜了。」

當時的施谷蘭,還沒有改用「劍翹」這個帶有英武之氣的名字。人如其名,她還只是一個讀過幾年私塾、大門不出二門不邁、待字閨中的姑娘,對父親施從濱的軍政大事一向不怎麼過問。但是得知父親情況危急,作為施家的長女,父親的掌上明珠,施谷蘭心急如焚,徹夜未眠。

「施從濱本人經歷十分複雜,也是久經沙場之人。」沈渝麗向記者介紹了施家的歷史。

沈渝麗是施谷蘭的乾女兒,稱施谷蘭為大姑。沈渝麗的父親沈人燕與施谷蘭交情很深,沈人燕是抗日戰爭中中國空軍的飛行員,1945年飛機失事殉職後,沈渝麗被祖母託付給施谷蘭姐妹,沈、施兩家一直關係緊密。

施從濱是安徽桐城人,從保定將官學堂畢業後,一直在山東任職。出事那年,正值北洋軍閥段祺瑞執政時期,施從濱任山東省軍務幫辦兼第一軍軍長。

奉系勢力進入山東後,山東督辦張宗昌對施從濱非常器重,雖然施從濱多次以年紀大為理由「請辭」,要求解甲歸田、安度晚年,卻始終沒有得到張宗昌的應允。

1925年,當他再一次遞上辭呈的時候,張宗昌終於同意了,許諾趕走孫傳芳,他就保薦施從濱當安徽督辦,衣錦還鄉。

就是這最後的一仗,斷送了施從濱的性命,也讓昔日錦衣玉食的施谷蘭一下子從天堂被打入地獄,一生從此被改寫。

施谷蘭在1963年曾手寫了一份《施谷蘭手刃復仇經過》,這份手稿從未被公開刊發。施谷蘭的孫女施朝給記者展示了這份珍貴的手稿,其中,施谷蘭詳細回顧了父親被孫傳芳俘虜以及虐殺的經過。

「自稱五省『聯帥』的孫傳芳,陰謀擴大自己的勢力範圍,領兵北上,先父奉命拒之於徐州以北地區。孫傳芳連發三個電報要先父同他合作,倒戈內應,先父為人剛直,鄙孫北上作亂,妄動干戈,反予以迎頭痛擊,只因孤軍深入,後援不繼,在固鎮附近被孫部包圍俘虜,押往蚌埠。」

施谷蘭的兒子施羽堯曾對外祖父被俘的細節有更具體的闡述:「施從濱在被包圍後曾經乘鐵甲車撤退,但是孫傳芳命人拆掉了鐵軌,導致鐵甲車翻覆,倒在地里,外祖父和他的隨從全部被俘。」

按照慣例,戰爭中對已經失去戰鬥能力的俘虜應該保障其生命安全,但是,孫傳芳顯然沒有按照常理出牌。

雖然周圍有很多人為施從濱求情,但是孫傳芳還是在很短的時間裏下令將施梟首暴屍示眾。

戎馬一生的施從濱最終在蚌埠被殺,頭顱被懸掛在蚌埠火車站前,為了增加對他的羞辱,孫傳芳還命人在白布上用紅字寫着「新任安徽督辦施從濱之頭」。

在被暴屍了三天三夜之後,當地的紅十字會以有礙衛生為由,草草收殮了施從濱的屍首,孫傳芳聽說了,還大發雷霆了一番。施谷蘭得知她父親被殺的確切消息已經是許多天以後的事了。

「1925年冬天,三叔以同鄉的名義將先父屍體運回原籍安徽桐城,又來到天津看望寡嫂孤侄,我才知道先父確實是被孫傳芳殺了。」

「蒼蒼蒸民誰無父母」,雖然當時的施谷蘭不到20歲,但是「殺父之仇,不共戴天」這個道理,她是懂得的。

戰爭年月,一個軍人戰死不足為奇,但是對於他的家人來說,卻是滅頂之災。

最讓施家上下不能原諒的,是孫傳芳對施從濱的虐殺和暴屍。

施谷蘭從小就是施從濱最疼愛的女兒,也是家裏的老大,她心中的憤怒和仇恨自然也最深。

得知父親死訊的那夜,施谷蘭寫了一首詩,句句淚水,字字仇恨——

戰地驚鴻傳噩耗,閨門疑假復疑真;

背娘偷問歸來使,叔叔潛移劫後身;

被俘犧牲無公理,暴屍梟首滅人情;

痛心誰識兒心苦,誓報父仇不顧身。

那個深夜裏,熊熊的復仇之火在施谷蘭的心中被點燃了,一燒就是十年。

對愛情的嚮往、對未來生活的憧憬,都在一剎那間從她的心裏被抽離了,她的世界裏,從此只剩下復仇二字。

失信的堂兄

施從濱兵敗之後不久,施家上下很快就離開了濟南老宅。

施谷蘭未成年的弟弟、妹妹暫時被寄養在天津的親戚家,她則和母親一起暫留濟南,安排善後諸事。

「奶奶的母親董氏是一個傳統的女子,很老實,也很文弱。」施朝回憶道。

母親身體不好,又剛受到喪夫的打擊,家裏的大小事務都落到了施谷蘭稚嫩的肩膀上。

她遇到的最現實的困難來自兩個方面:第一是如何生存,第二是如何復仇。

家中橫遭變故,很快就讓一直養尊處優的大家閨秀體驗到了人情冷暖。施谷蘭給父親的老上級張宗昌遞送了呈文,請求安排家人善後。張宗昌就在濟南,卻遲遲沒有任何回復。

走投無門之下,施谷蘭決定帶着母親主動去會一會張宗昌。

當這對孤兒寡母來到督辦衙門門前的時候,一個披着綬帶的副官傲氣十足地擋住了她們,不讓她們進門。

施谷蘭當即甩出一張父親的名片,帶着母親昂頭邁過了高高的門檻。

她把早就準備好的呈文副本親自交到張宗昌的手裏,提出了三個要求:

一、撫恤金一次發清,施家全家就此遷居天津;

二、破格提拔施中誠為團長,繼承施從濱的事業;

三、公費送施谷蘭的兩個弟弟施中傑、施中權去日本士官學校讀書,造就人才,效忠國家。

張宗昌認為施從濱被孫傳芳殺害,也是他自己的恥辱,同時也怕施家後事料理不好給自己惹麻煩,所以這三個條件他當即痛快地答應了。

施谷蘭要求張宗昌提拔的施中誠,是她的堂哥。施中誠早年喪父,從小被施從濱養大,就像施谷蘭的親哥哥一樣。

一個文弱女子,想手刃殺父仇人勢比登天還難,更何況孫傳芳當時是手握大軍的一方諸侯。施谷蘭對張宗昌開出這個條件,是把為父報仇的期望寄托在了施中誠的身上。

帶着一筆救命的撫恤金和對堂哥的殷殷期盼,施谷蘭一家人離開濟南,在天津住下了。在她天津的閨房裏,高懸着她親筆抄寫的《東海有勇婦》和《精微篇》,每天用李白和曹植的這兩首詩,鼓舞自己復仇的鬥志。

起初,施中誠的表現似乎不會辜負一家人的期望。

「在靈堂里,施中誠曾淌着熱淚,跪在地上發了誓,將來要親自提着孫傳芳的頭顱來祭奠伯父的亡靈。他還和堂妹商定,由施谷蘭主內,他主外,同心合力把這個家支撐起來。」沈渝麗回憶說。

當日曆翻到了1928年,施谷蘭覺得復仇的機會終於等到了。

這一年的北伐戰爭中,孫傳芳節節兵敗,後來他又和奉系勾結,企圖東山再起,但是在龍潭再一次被北伐軍打敗。

顯赫一時的孫傳芳走上了末路,成了秋後的螞蚱。

此時,施中誠的仕途卻是一路亨通,從團長一路榮升到煙臺警備司令,手中握有重權、重兵,成了顯赫一方的人物。

力量對比發生了變化,施谷蘭認為復仇的大好時機到了,她奮筆疾書給堂哥寫了一封言辭懇切的信,催促他趕緊開始實行醞釀已久的復仇計劃。

然而幾天以後,施谷蘭卻收到了一封讓她備受打擊的回信。

在信中施中誠第一次明確表示了不想復仇的意思,也勸堂妹放棄,這讓施谷蘭深感失望。

「他只顧個人吃喝玩樂,將復仇的諾言置之腦後,我悔恨之餘寫了一封長信罵他,以後,我們7年沒有通過信,這是我依賴別人報仇的第一次失敗。」

與堂哥施中誠斷交是一封信的事兒,但是對施家的打擊卻是非常深重的。三年的期待就此落空,董氏像被霜打了一樣,幾乎放棄了復仇的希望。

施谷蘭是個剛烈的女子,外表鎮定,內心其實也非常痛苦。

1928年農曆9月17日是她的父親遇難三周年的紀念日,23歲的施谷蘭趁着母親外出之際,自己坐在院子裏大哭了一場。

或許命運之神總是不會讓人間的悲傷過盈,就在這天,施谷蘭遇到了對她非常重要的一個男人,這個人的出現,第二次燃起了她心中復仇的希望。

照片中施劍翹所穿的大衣是為刺殺孫傳芳特製的。

結果仍需自出頭

正在施谷蘭哭得肝腸寸斷的時候,有個人突然在她身後呼喚了一聲「大小姐」。

這個人是施中誠保定軍校的同學施靖公。他當時在閻錫山那裏當中校參謀。由山西赴濟南工作,路過施家借住。

施谷蘭在手稿中對她與施靖公相遇時情景的回憶非常簡單,只有寥寥幾句。

「他見我哭得極為悲痛,就從旁勸我不要過於悲傷,並且表示他自己也受過先父的培植,他也有為先父報仇的意願和打算。我當時報仇心切,聽了他的一番豪言壯語之後,我又把報仇的希望寄託到他的身上。」

或許是太過年輕,或許是心裏太焦急,當施靖公提出要娶施谷蘭為妻才好為她復仇這個大膽的請求後,僅僅幾分鐘時間裏,施谷蘭就做出了幾乎是她人生中最重大的一個決定——嫁給這個她還不甚了解的男人。

施谷蘭當時認為,聯結他們婚姻的,只是為報殺父之仇的共同意願。其實,施靖公另有想法。

他早已傾慕這個昔日的富家小姐多年,但他的父親只是個小商人家庭,如果不是施從濱遇難,以他的家世是絕對高攀不上施家的。另外,對他來說,這門婚事也能為他將來在軍界遊走創造不少便利條件。

雖然母親董氏曾勸阻過施谷蘭,不要嫁給軍人,像她自己一樣擔驚受怕一生,但是施谷蘭的態度十分堅決。

簡單的婚禮後,這對年輕人就結成了夫妻,離開天津,定居太原。婚後幾年裏,施谷蘭為施靖公先後生了兩個兒子。

夫妻倆也曾有過快樂甜蜜的時光,但是施谷蘭的心中始終念念不忘的還是為父報仇,而她的丈夫卻再沒有了當日在花園求婚時的那股豪氣。

矛盾慢慢累積,在他們第二個兒子出生後,兩個人的關係突然破裂了。當時,兩人結婚已有7年。施靖公自己因為閻錫山的失勢,也斷了升遷的希望,一度心灰意懶,一蹶不振。因為復仇的事情,兩個人發生了激烈的爭執。

至於爭執的具體內容,施谷蘭並沒有提及,只是在手稿中痛心地寫道:

「我不顧一切,斷然同他結婚,隨他到了太原。誰知復仇的問題他不但不聞不問,甚至連提都不讓提一提。他竟是一個自食其言的小人,這時我才察覺到我自己又受騙了,這是依賴別人報仇的第二次失敗。」

爭吵之後的第二天一早,施谷蘭簡單收拾了自己和兩個兒子的行李,趁着施靖公外出的工夫,帶着兩個兒子離家出走了。

「她只給她的丈夫留下了很短的一封信,上面說,什麼錯誤我都可以原諒,唯一不能原諒你反悔當時的誓言。」施羽堯這樣回憶父母的決裂。

當日,施谷蘭就帶着兩個孩子坐上了從太原到天津的火車。

在火車上,她心裏涌動着這7年來她為報仇付出的兩次等待和失望。寫下了一首小詩——

一再犧牲為父仇,

年年不報使人愁。

痴心願望求人助,

結果仍需自出頭。

離開了那個昔日的家和曾經山盟海誓的丈夫,施谷蘭便把這7年的婚姻生活永遠埋葬在過去了。

再回到天津是1935年6月,距離她的父親被害已過去了9年半,而此時的施谷蘭似乎又回到了原點上。

不同的是,她已經不會再把希望寄托在別人身上,她逐漸明白,要為父親報仇,「結果仍需自出頭」。

尋找仇人

對於施谷蘭來說,從立志到最終實現復仇,還有千里萬里之遙。而她做的第一個相當有魄力的決定是:放腳。

「一個巴掌大的小腳,在大街上走幾步路都受不了,還談什麼報仇呢。之前,大姑在天津就曾打聽到了有一家私人醫院,可以通過手術整形把腳放開。這次她回到天津的第二天,就直奔了這家醫院。」沈渝麗說。

或許是來放腳的多是闊太太,大部分人都因為受不了罪而半途而廢,所以醫生特別強調了手術後的疼痛程度。但是施谷蘭抬手就打斷了醫生的話,表示當日就要手術。

這种放腳手術不是一次就可以完成,要多次的手術才能慢慢把腳趾頭拉直。但是施谷蘭每次的治療都準時到達,而且不管再疼也從來不吭一聲。

「恐怕連大夫都不能理解她為什麼這麼堅強,能忍受如此巨大的痛苦吧。」施朝說。

終於可以穿着圓頭布鞋,五個腳趾着地,輕鬆自如地走路了,施谷蘭開始進行她復仇計劃的第二步:了解她的仇人孫傳芳的相貌特徵。

那個年代不比現在,施谷蘭並不知道孫傳芳究竟長什麼樣子。她只從報紙上獲悉孫傳芳在「九一八事變」後,從東北遷到天津長期居住。

她也不敢指名道姓地去打聽,只能在天津的各家書店尋購社會要人的照片,但是也沒有尋到孫傳芳的。

正為此焦慮不已,剛好有一天,她看到一個算命老頭面前桌子的玻璃板下壓着很多小照片,都是當時的名人。

出於對照片的敏感,她向算命的老頭提出要看看這些照片。在一張發黃的小照片背後,看到了三個模模糊糊的字:孫傳芳。

她激動不已地跟算命老頭說這個人是她的親戚,又掏出一把錢,高價把這張照片買了下來。

知道了孫傳芳的相貌,還需要真的見到這個人,才知道他現在的長相和早年的照片是否有差距。

非常湊巧的是,施谷蘭的大兒子有一天無意間告訴她,他幼兒園時曾有個同班同學叫孫家敏。

施谷蘭對「孫」這個姓氏非常敏感,再追問下去,兒子告訴她,這個女同學的父親似乎是個大人物。

施谷蘭隱約覺得,上天又給了她一個絕好的機會。

順着這個線索,她很快就在幼兒園老師那裏證實了自己的猜測,孫家敏的父親,正是孫傳芳。隨後,她又從幼兒園老師那裏打聽到了孫家敏的住址,也就是孫傳芳家的地址:法租界32號路。

但是當施谷蘭滿心歡喜地找到了這個地方,她又被打擊了一次。

「我到那裏一看,門上掛了招租的牌子。當時我心裏一驚,房子既然招租,就不知道人家搬到哪裏去了。」

施谷蘭靈機一動,又想出一計。她假裝要租房子,要求到房子裏面看看。從看守房子的趙副官的口中,她了解到孫家已經遷往英租界20號路。還得知了孫家敏當時已經到耀華附小讀書。

找到了殺父仇人的住處,施谷蘭的心裏踏實了一些,畢竟,她離最後的成功又近了一步。

孫傳芳

接近目標

施谷蘭在手稿中寫道,她要親手刺殺孫傳芳,當時面臨着三個重要問題:一是怎樣接近孫傳芳;二是從哪裏得到一支得心應手的槍;三是母親的安全問題和兩個孩子日後的撫養問題。

後兩個問題,對施谷蘭來說相對容易解決。

當時想要買一把手槍,只要有錢就可以從日本租界的洋行里買到,「只是一個女人去買手槍,可能惹出麻煩,反而把事情弄糟了。」施谷蘭並沒有衝動行事。

正在為手槍之事發愁時,老天又幫了她一回。事有湊巧,施谷蘭的八弟施則凡在南京讀書,他有個同學叫朱其平,1934年這位同學路過天津,曾將他在南京軍政部買的一支嶄新的勃朗寧手槍和兩盒子彈寄放在施谷蘭家裏。

事前我並不知道,有一天十弟偶爾拿出這支手槍同我開玩笑,我看到這支手槍如獲至寶,以後我就用這支手槍打死了孫傳芳。事後,這支手槍當然被法院沒收了,八弟施則凡還賠償了朱其平槍彈費50多元。這就是這支槍來源的真實情況。

施谷蘭之所以在手稿中特別強調了這支手槍的來歷,是因為在此之前,曾有言論說施谷蘭是戴笠的「座上賓」,刺殺孫傳芳的事情曾得到中統和軍統的幫助,甚至還有人說施谷蘭為此得了一筆款子。

對此,施谷蘭在手稿的一開始就明確否認。

「奶奶刺殺孫傳芳的事情,從頭到尾都是自己獨立策劃的,和各方勢力都沒有任何關係。錢和武器都是自己籌備的。」施朝也確信無疑地說。

施谷蘭牽腸掛肚的另外一個問題,就是家人的安置問題。

關於母親的安全問題,我考慮到兩個小弟都在日本讀書,妹妹在濟南齊魯大學讀書,則凡弟弟在南京工作,我如果在刺殺孫傳芳的現場被人打死,家裏就剩下母親一個人,帶着我那兩個孩子。老人擔不了這個驚嚇。我決心到南京去一趟,同則凡弟弟商量商量,並且讓他在必要的時候把娘接到南京去。

「大姑的母親並不知道報仇的具體計劃是什麼,為了不讓她着急,大姑也一直瞞着她。但是弟弟妹妹們年齡大一點的,是知道大姑的計劃的,他們也都出謀獻策。」沈渝麗說。

到了南京以後,她的弟弟施則凡聽了姐姐的復仇計劃後,表示報仇的事情應該由他這個男孩子來完成。

施谷蘭不同意他的想法說:「父仇非報不可,中良哥(施谷蘭的胞兄,體弱、性懦)既無報仇之心,這報仇的責任應該輪到我。如果我沒有殺死孫傳芳而犧牲了,那麼這個報仇的責任就要落到你的身上。」

施則凡終於同意了施谷蘭的計劃。他們相約好,見到施谷蘭的信,施則凡就速來天津把老母親接到南京去。

剩下就是兩個兒子的撫養問題。

施谷蘭在遺囑中寫道,如果她自己出事,孩子們交給妹妹施紉蘭撫養。

家人已安置好,槍支彈藥也已到位,就差最難的那個問題:如何接近孫傳芳。

好在,施谷蘭已經在孫傳芳的女兒孫家敏這裏找到了切口。

在耀華中學附小開學典禮的那天,她把大兒子打扮得整整齊齊,帶着他到了學校。

孩子在禮堂門口張望着,看見拐進來一輛掛着藍色車篷的汽車,趕忙告訴母親,那就是孫家敏常坐的車。

汽車直接開到了禮堂門前,一個中年婦女拉着孫家敏的手走了出來。看裝扮,施谷蘭判斷那是孫家的保姆。

兒子高興地喊着孫家敏的名字跑了過去,施谷蘭趁這個機會迎上幾步,看清楚了車身上掛着的汽車號碼牌——1039。

開大會的時候,施谷蘭有意坐在孫家敏身邊的座位上。從孫家敏口中她得知,孫傳芳夫婦最愛看電影和聽戲,周六晚上經常帶她一塊兒去。

在這以後的一段時間裏,天津的各大戲院門口經常能見到施谷蘭衣着華麗的身影。

她幾乎是場場不漏,卻每次都不到終場就退出戲院,在門口踱步,或者在停靠在路旁的汽車群里來回走動。

「那時候富人家看戲,往往是隨來隨走,一不小心就會漏過。大姑是報仇心切,不顧疲勞,經常守候到夜半時分,才拖着疲憊的身子回家。」沈渝麗說。

功夫不負有心人,終於,施谷蘭在那一年的中秋節見到了自己的殺父仇人。

中秋節那天,我發現1039號汽車停在法租界大光明電影院的門口。電影散場的時候,我看到孫家敏從樓上下來,我跟着她一同走出了大門,看到一對男女帶着孫家敏上了汽車,我才意識到那個男的就是孫傳芳。他戴着黑墨鏡,我狠狠地看了他幾眼。

施谷蘭這樣回憶她第一次見到孫傳芳的情景。

雖然只是看到了孫傳芳,這次近距離的接觸仍然讓施谷蘭徹夜失眠。她寫下了一聯五言對偶句:翹首望明月,拔劍向青天。

隨後,她蘸足墨,在「劍」和「翹」字下重重點了兩個點。

從此以後,施谷蘭改名施劍翹。她把兩個兒子大利和二利的名字分別改為「僉刃」和「羽堯」,兩個孩子的名字合起來,正好是她的名字「劍翹」。

最後的準備

仇人終於見到了,接下來就要籌劃如何接近和下手。

施劍翹到孫傳芳居住的英租界20號路去過很多次,但是他們家的院牆特別高,還安裝着電網。兩扇大鐵門經常緊緊地關着,簡直如銅牆鐵壁一般。

「怎樣才能進去?我曾經幻想着到他們家當傭人,或者是家庭教師,或者在他們的門口縫縫破爛,擺個攤兒賣點東西,以圖慢慢接近,但是這些打算根本都不可能實現。」

後來,施劍翹又打聽到8月17日是孫傳芳的岳母做八十大壽,她本來想混進去動手,又考慮到人多混雜,開起槍來很有可能會誤傷別人。

萬一一槍打不死孫傳芳,我反而白白犧牲,同時在租界地打死人又怕給國家帶來災難。當時手槍也有了,老人孩子也安排好了,就是沒法下手,當時是我最着急、苦悶的一個階段。

大雁南飛,樹葉飄零,轉眼到了1935年的冬天。施劍翹的復仇計劃,仍然停滯不前。

1935年農曆9月17日,是她的父親遇難十周年的忌日。從早上起來,施劍翹就覺得胸中像壓着一塊磨盤一樣憋悶。她背着母親,備了些紙錢,獨自一個人去了日租界的觀音寺為父親燒紙念經。

當時寺廟裏冷冷清清的,香客寥寥無幾。施劍翹跪在墊子上,伴着和尚們咿咿呀呀的念經聲,把一串串紙錢投進火盆里,投着投着她就失聲痛哭起來。

也許是我當時哭得太痛了,當家和尚下樓來勸我,無意中跟他說,燒紙念經不過是盡子女的一點心意罷了,其實這不都是迷信麼?和尚很不以為然地說,如果是迷信的話,也不會傳了幾千年。到現在你看靳雲鵬、孫傳芳這些有名的人物不都是相信佛嗎?

「孫傳芳」三個字霹靂一樣擊中了施劍翹,她馬上就停止了哭泣,趕忙向和尚問了個詳細。

通過這個不明就裏的和尚的介紹,施劍翹了解到靳雲鵬和孫傳芳都是東南城角居士林的居士,靳雲鵬是林長,孫傳芳是理事長。

這之後,施劍翹心思縝密地對這個消息進行了核實。恰好,第二天她就在廣播中聽到:「孫理事長晚上7點鐘在法租界仁昌廣播電台講經。」施劍翹如時趕到了廣播電台的門外,果然1039號汽車停在那裏。播音完畢以後,孫傳芳從電台出來,還帶着一個衛士。

這一下,施劍翹確信無疑,孫傳芳的確是居士林的理事長。下一步,就是如何接近孫傳芳尋找行刺的機會了。

很快,施劍翹就在居士林遇到了一位姓張的女居士,她很熱心地向施劍翹介紹了居士林的情況,並邀請她入林。

施劍翹自然很痛快地答應了,並用「董慧」的名字入林。居士林還發給她一個林友證章,此後施劍翹就可以堂而皇之地進出居士林了。

一天,居士林從南方請來一個法師講經,大殿的佛龕前放了一個巨大的供桌,講經的和尚坐在中間,桌子的兩邊放着兩把太師椅。施劍翹打聽後得知,一個是林長靳雲鵬的座位,另外一個就是理事長孫傳芳的座位。

那一天孫傳芳如期而來,但台下的施劍翹並沒有動手,她在對刺殺計劃進行着最後的完善,並等待着一個萬無一失的機會。

那天孫傳芳也來了,沒有戴黑墨鏡,我看得非常清楚。他身材不高,兩個三角眼,從面部上看是一個很兇的人。當時我注意了開槍的方向怎樣才方便,同時不至於傷了別人。

後來施劍翹發現,每個星期三,孫傳芳都必然會到居士林來,在觀察了一段時間之後,她決定動手了。

在這之前,她先提筆給在南京的施則凡寫信,讓他來天津把母親接走。

最後的時刻就要到了,施劍翹在天津與堂弟施中達和大弟弟施則凡把所有的刺殺細節和準備工作又重新梳理了一遍,以保證萬無一失。

三人經過商量以後,又補充了三個細節:

其一是準備一份告國人書和印刷十幾張傳單,打死孫傳芳後在現場散發,將施劍翹親手殺死孫傳芳為父報仇這一事實告知國人,以免施劍翹萬一當時被人打死,施家為父報仇這一目的事後被人隱瞞。

其二是為了不牽連朱其平,關於槍支的來源可以說是從太原一個退伍軍人手裏買的。

其三是做一件合身的大衣,便於攜帶手槍和文件,更重要的是大衣口袋的樣式要便於取出手槍,以免臨時誤事。

最後,大家經過商議,預定在1935年11月13日動手,在動手之前,施中達要離開天津到北京去,以免被牽連。

這個計劃幾乎可以說是十分周密、天衣無縫了。商量好後,施劍翹把施則凡和母親一起送到火車站。

在候車室里,我看到母親蒼白的頭髮,蓬鬆在帽子外面,心裏非常難過。想這次可能就是母女的永別了。

把母親送走後,施劍翹馬上收起眼淚,快速辦妥了計劃中的所有事情。

寫好了告國人書、幾封遺囑,又用4元錢買了一架小油印機,印了60多張傳單。

傳單的一面寫的是施劍翹為報父仇作的兩首詩,另一面是一個簡短的聲明,一共四條:

第一,今天施劍翹(原名谷蘭)打死孫傳芳是為先父施從濱報仇;第二,詳細情形請看我的告國人書;第三,大仇已報,我即向法院自首;第四,血濺佛堂,驚駭各位,謹以至誠向居士林各位先生表示歉意。

署名處6個大字「報仇女施劍翹」,每一張的名字上面,都蓋上了她的大拇指印。

血濺佛堂

11月13日清晨,天空下起了雨。

看着外面的雨,施劍翹心裏非常擔心,這樣的雨天,孫傳芳會不會不到居士林去呢?她給居士林打了兩次電話詢問,電話都沒有要通。吃過午飯後,施劍翹決定到居士林碰碰運氣,但是她沒有帶槍支和傳單,心裏總覺得孫傳芳不會去。

到了居士林一看,孫傳芳果然沒來。施劍翹就隨着居士們上殿念經。但是只一會兒工夫,一個傭人匆匆忙忙跑進殿,將一本經書放在了孫傳芳的座位上。

施劍翹的心一下子提到了嗓子眼。

緊接着,孫傳芳披着黑色的僧袍進來了,坐在他固定的座位上。

我非常着急,孫傳芳來了,我又沒帶槍,是改天再說還是回去拿槍呢?但是考慮到那天下午來的人少,可以避免誤傷別人,同時早就定了那天動手,凡弟他們都熱切地期待着,猶豫了幾秒後,我還是決定說干就干。

於是她租了一部汽車,回到家裏,把文件和槍支都在大衣里藏好。

離開家的時候,保姆正在給不到兩歲的小兒子餵飯,剛滿六歲的大兒子看見媽媽回來了又走,從後面追來,叫着「媽媽,媽媽」,但是施劍翹甚至連頭也沒有回,就踏上出租車走了。

這一去,很可能和孩子們就是永別。

下午三點半左右,施劍翹又一次踏進了佛堂。

看到孫傳芳還坐在原來的地方,從未拿槍殺過人的施劍翹突然感到兩腿發軟。

為了讓自己鎮定,我閉上了雙眼。再睜開眼時,看到自己的殺父仇人就在眼前,我又恨從心起,牙關咬緊,我的心也不跳了,腿也不軟了,頭腦非常冷靜。

此時,她距離孫傳芳還有一段距離。在那種安靜的場合,如果她貿然起身,恐怕會被別人注目,影響後面的行動。

於是,她故意提高聲音說:「後面的爐子烤得我太熱了。」有一位張居士便對她說:「你不會到前一排去嗎?」

施劍翹答應了一聲:「好」,上前一步,就到了孫傳芳的右後方。

她默默地在大衣口袋裏打開了手槍的保險。她在手稿中寫道:

槍一出袋,我就照准孫傳芳的右耳後打了一槍,他立刻倒在太師椅的右扶手上,我又向他的後腦和後背打了兩槍,他的腦漿瞬時流了出來。

孫傳芳當即氣絕身亡。

有幾秒鐘的時間,佛堂上如死一般寂靜,周圍的人都嚇傻了。

等到反應過來,大家開始驚叫和逃跑。施劍翹見大仇得報,馬上把傳單如雪片一般撒在院子裏,邊撒邊喊:「我是施劍翹,為父報仇,打死孫傳芳,一人做事一人當,絕不牽連任何人。你們可以帶我到公安局去自首。」

但是沒有人敢開腔說話,和尚和居士們全都站在那裏發抖。施劍翹當時便想,她若離開居士林到公安局自首,很可能說她是企圖逃跑,於是她只好到電話室去打電話給公安局。

電話還沒有打通,附近的兩個警察聽到槍聲,已經循聲趕了進來。開槍的施劍翹比這兩個慌慌張張的警察還要鎮定,她告訴警察,槍里還有三顆子彈,並要求他們帶她去自首。接着,這兩個警察戰戰兢兢地把施劍翹帶到了天津市公安局第一分局,局長閻家琦親自審問了施劍翹後,馬上把她關了起來。

居士林的三聲槍響,把整個天津市乃至全中國都驚動了。當天,大街小巷裏都響起報童稚氣又急促的叫賣聲——

「號外,號外,孫傳芳被刺死,施小姐報父仇!」

施劍翹刺殺孫傳芳的案子,從法庭開始審理到最終判決,每一步都受到媒體的極大關注,當時大部分的媒體和民眾都對這個年輕女子為父報仇的行為給予了極大的理解和支持。

這當然與孫傳芳殺人無數、不得人心有很大的關係,然而也不得不說,施劍翹在此後每次公開亮相時所表現出的淡定從容、大義凜然,讓她在當時成為了人們心中不折不扣的「俠女」。

她站在法庭上說:「父親如果戰死在兩軍陣前,我不能拿孫傳芳做仇人。他殘殺俘虜,死後懸頭,我才與他不共戴天。」

法院一審判決她有期徒刑十年時上訴到天津高等法院後,施劍翹被改判7年,但是她仍然不服,再上訴到南京的全國最高法院。

在輿論的壓力下,1936年10月,國民政府主席林森向全國發表了公告,決定赦免施劍翹。

實際上,最終對施劍翹的赦免起到最主要作用的,是馮玉祥。

「馮玉祥和奶奶的叔叔施從雲一起參加過反清運動,他聽說昔日戰友的侄女有此復仇的舉動,立刻聯合了李烈鈞、張繼等30多位黨政要人,呈請國民政府要求特赦。結果,奶奶服刑不到一年,就重獲自由。」施朝說。

1936年10月15日的清晨,監獄裏一位姓芮的科長走到施劍翹的身邊,輕輕地對她說:「恭喜你,你已經得到國家的特赦了。」

5天以後,在居士林槍殺了孫傳芳的施劍翹走出高牆,重獲自由,那一年,她整滿30歲。

施劍翹用十年時間,獨立策劃和完成了一項幾乎不可能實現的刺殺任務。此後的歲月里,她被冠以「俠女」、「烈女」等各種頭銜,不斷成為多種演義故事的女主角。

「在此後的數十年裏,除了那份她自己寫的手稿外,奶奶幾乎從未提起過這段往事,而且至死也沒有再和爺爺相見。」施朝平靜地說。