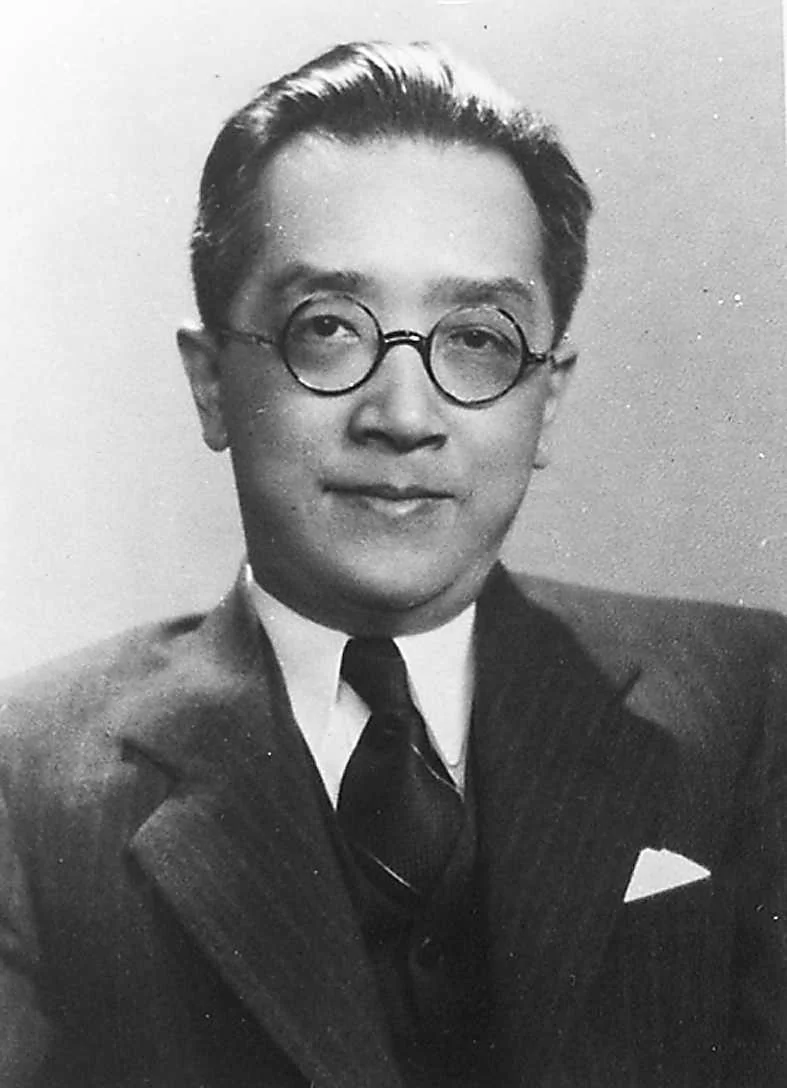

費孝通 黃琪翔

一九五七年七月十三日中共各報曾報導∶本日,在人民代表大會議上,費孝通作題為「向人民伏罪」的發言,黃琪翔作題為「請求人民的寬忍」的發言,儲安平作「向人民投降」的發言,龍雲作「思想檢討」。

費孝通說∶「為什麼我會犯下這樣的大罪?主要是我自己沒有放棄資產階級的反動立場,抗拒黨的教育,沒有進行應有的改造,以致跌入資產階級右派的泥坑,參加章羅聯盟的陰謀活動。」

黃琪翔說∶「我作了章伯鈞的俘虜,我參加了章伯鈞的罪惡活動,我的思想深處嚴重地存在着資產階級的思想本質,而且還有不少封建殘餘,因此行動上就表現出敵我不分、投機取巧、對人民工作不負責以及溫情對人直至甘心作俘虜等,這種思想的發展,結果就是走上反黨、反社會主義道路而毫不自覺。」

儲安平

龍雲說∶「我的主導思想是封建地主階級的思想,又感染了資產階級民主自由思想,對社會主義的思想感情尚未建立,對一切新事物,只看現象,不看本質;只從目前利益出發,沒有長遠打算;只從片面、局部來觀察問題,沒有認識整體;以感想為政策,傳聞當事實,以耳代目,因此數年來產生一連串的錯誤言論。」

十五日,章伯鈞、羅隆基等人亦在人大上作了檢討。章伯鈞說∶「我的錯誤思想和罪行是有歷史的根源的,反動的階級本質是有一貫性的。」羅隆基說∶「我是中華人民共和國一個有了罪過的人,我最近有些行為犯了反黨,反社會主義的罪過。」章乃器說∶「我是一個犯錯誤的人。我的錯誤性質,是資產階級的個人主義的思想和作風。我始終認為∶我的問題只是思想的問題。」黃紹龍說∶「我的嚴重錯誤是由思想立場上發生的。」

曾是反國民黨英雄的大右派章伯鈞在共產黨的批鬥會上

--------------------------------------------------

二十—四十年代中國民主派知識分子的弱點錯失和教訓

在近現代中國由專制向民主過渡的艱難反覆進程中,中國的傳統知識分子們亦如這個過渡期的中國社會一樣,自身也發生了巨大的轉變甚至是裂變。他們當中有些人為建立一個民主共和國不惜犧牲了自己的生命;有的卻在知識文化上乃至修養上,都在為自己進行着艱難的更新;有的因屬幼稚,而不能對革命時代的複雜和反覆狀況深所理解,至於灰心喪氣;有的則由於傳統知識分子的本相未變,而與十九世紀歐洲共產主義思潮一拍即合,從而走上了俄式共產革命和傳統農民造反的道路。尤其是在本世紀二十至四十年代,即從辛亥之後到中共在大陸復辟專製成功,中國的傳統知識分子,恰恰是在這樣一個革命與「革命」不分,進步與反動不明,科學與愚昧糾纏,民主與專制從理論到實踐都令人真假莫辨的時代,發生了巨大的裂變和重大的分化。由於上述種種的原因,他們當中的一些人乃迅速地從傳統型知識分子轉身一變就成了共產派知識分子——陳獨秀、李大釗是他們在政治上的先驅,魯迅、茅盾、郭沫若是他們在文化上的代表,范文瀾、翦伯贊等則是他們的繼承人。他們全盤否定傳統,又全盤接受馬列;全面批判祖國正在艱難推進的民主過渡,又肉麻地歌頌新沙皇斯大林的專制俄國。尤其是在二十至四十年代,他們不僅吸引了一批傳統型的小知識分子,更吸引了一批失意和失路的知識青年,從而造成了一股強大的「共產派思想文化潮流」,充當了中共在蘇俄命令下奪權造反以顛覆中華民國的喉舌,和在思想文化上要絕傳統、滅民主、求共產的急先鋒,直接為中共於中國大陸復辟專制的成功,立下了汗馬功勞。他們雖然曾高喊着民主和自由的口號,以反對正在艱難中推進民主和自由的中華民國,但他們在本質上與實際上,卻是一些穿着共產主義思想外衣的、失意和失路的傳統型小知識分子,與真正的民主派知識分子絕然無緣。其歷史的過失,已經不言而喻。此其一。

其二、正是在這一歷史時期,處於轉型期的中國傳統知識分子,其中亦有一批人由真正的傳統派逐步地完成了向民主派知識分子的過渡。五四時期對學生「采思想自由原則、取兼容並包主義」的北大校長蔡元培,五四時期曾推動了白話文運動和提倡了新思想、新文學的胡適之,以及後來從西方留學歸來的儲安平等,便是他們在思想和文化上的先驅者和代表人物。他們大都是在西方留過學的知識分子,既有對民主政治與現代科學的體驗,又有學術上的專長。他們的特點乃是毫不含糊地期望中國能夠走上與西方一樣的民主與科學道路,因而才會不遺餘力地與土生土長的共產派知識分子相抗衡;缺點,則是因目睹已經走上了成形和成熟期的西方民主社會,因而又對中華民國向民主的艱難過渡,以及這一過渡的速度、範圍和程度,常常懷有不滿。猶如今日某些台灣背景的美國華僑,特別是其中的某些學者們,所表現出來的對台灣的不能滿足和不斷指責一樣。雖然出於好心,但是,在形形色色的專制勢力亟欲顛覆新國家和新制度的艱難時代,便極有可能因與敵人同唱了一支歌,從而為共產派所利用,所分化,所誘變。其中亦有一些人,因其在西方留學求職的辛酸而終生懷有對西方民主社會的怨懟之心,甚至因此而走上了反對西方民主制度和擁護東方專制制度的道路。這在實際上與把西方看成是天堂的錯失乃事同一理。對於沒有在西方生活過的人來說,尤其是沒有在美國生活過的人來說,是誠難理解透徹的。聞一多由是而從反對現實的「不民主」走上了為中共所利用的不歸之路;朱自清則以所謂「不食美國麵粉」的叔夷伯齊之風,竟成了中共的戰利品和宣傳品。

其三、辛亥之後的中國,一方面雖然處在由專制向民主過渡的艱難反覆歷程中,一方面又因為惡鄰蘇俄的蓄意顛覆和日本帝國的公然侵略,因而,愛國主義的理念、情操和情緒,便承襲着我們民族最為源遠流長的內在凝聚力,使得一批正在思想文化上處於轉變期的知識分子,力圖超然在黨派與政治觀念之上,而以「愛國」相號召,相激勵。他們當中有些人是忠貞激烈的愛國人士,有些人卻是不分青紅皂白的愛國者。因此,當有人只因奄奄待斃,才以高喊「一致抗日」來謀其一黨的生存時,這些不分青紅皂白的愛國者們,便立即與之一拍即合,甚至結伴為伍,直至為其奔走呼喊,製造社會對他們的錯覺。所謂七君子在上海文化界掀起的「不打內戰、一致對外」的反政府高潮,不僅為中共所一手策劃,並在實際上為中共一黨的「救亡圖存」起到了難以估量的作用。相反,也正是因為知識界的這些愛國者們不解國情,又不分青紅皂白地指責蔣介石「不抗日和不抵抗」,才在根本上混淆和顛倒了真假抗日者的界限。

其四、中國現代知識分子在從傳統走向現代的歷史轉變過程中,還有一批知識分子,因「求仕進」的孽根未除,因而,他們才明為要民主,實為求官做。如若做成了官,便不再罵政府不民主;如若做不成官,便要罵政府是專制和獨裁。羅隆基、章伯均之流便是這一派的典型。因此,他們的民主,是要打折扣的;他們心裏的民主,無非成了要由他們來「作主」的代名詞。由是,他們才會對民主和專制缺少真正的是非之心,也就極容易為中華民國在政治上的敵人所拉攏、所利用、所操縱。羅隆基為做官而退出民社黨,並不再罵國民黨和國民政府,又因未做成官,而立即在政協會議上幫中共橫罵國民黨和國民政府的事實,實在是這樣一些所謂民主派知識分子靈魂的活生生寫照。至於在一九四五至一九四九年內戰時期,戰爭形勢利於中共時,就喊「延期召開國大」,戰爭形勢不利於中共時,就喊「和談」的所謂民主派人士史良等,在實際上早已成為披着民主人士外衣的共產黨了。

二十至四十年代的中國民主派知識分子,於中國由專制向民主之艱難反覆的過渡進程中,由於自身亦處在轉變期和分化期,因此,他們當中的一些人,在享受了太多的自由和民主時,非但不知珍惜,甚至反對、謾罵給了他們種種罵政府、罵執政黨和罵領袖自由的中華民國政府、中國國民黨和蔣介石先生。而當他們在一九四九年之後已經完全喪失了上述種種自由時,他們當中的許多人,不僅一去做人的尊嚴,甚至甘當專制統治的奴才和幫凶。因早已與毛澤東暗通款曲,並為了與中共演雙簧、「要民主」而天天罵國民黨、罵蔣介石的梁漱溟,「解放」後連一次「發言」的權力都沒有爭到,便永不再爭了,就更不用說罵。一心一意要做官的羅隆基,「解放」後只做了幾天的部長便被打為大右派,遂橫遭批鬥打擊而不能善終。「解放」前時時都敢公開辱罵蔣介石是獨夫民賊的郭沫若,「解放」後最大的本事,就是一再地將那個中國歷史上史無前例的專制魔王毛澤東歌頌成了他和全中國直至全世界人民心中的紅太陽。至於一生為國民政府所養,晚年乃用着「紹興師爺」的尖刻文風,天天指罵國民黨、國民政府和蔣介石先生,日日要追求「下個世紀曙光」、即「共產主義曙光」的魯迅,則正如文革之後的周揚所為他悲嘆的那樣:「魯迅若是死他日」,也只能是「天安門前等殺頭。」

在二十至四十年代,正是這樣一些「民主」派知識分子,他們或已成為共產派知識分子;或暗中早已是共產黨;或因懷有過激的民主要求,而成了共產黨的統戰對象。非但懷共坐大,而且擁共作亂。但是,等到真正的專制和獨裁已經復辟時,他們有的僅為全一己之身價而助紂為虐,直至成為一批無恥之徒,即今日中國大陸人民口中的「老賊」,如費孝通、周谷城、史良這一夥至死都仍然要「梳妝作秀」,為中共打扮民主的「民主人士」們。這裏面固然有時代的重大原因,共產主義思潮的侵擾與欺騙,和處於轉變期因思想混亂、時代混亂所造成的個人悲劇,但是,其作為一種弱點、錯失和教訓,是否也應該使我們新一代知識分子們,能夠「悟已往之不諫」,而「知來者之可追」呢?

(節選自《誰是新中國》一書上卷第七章兼論)