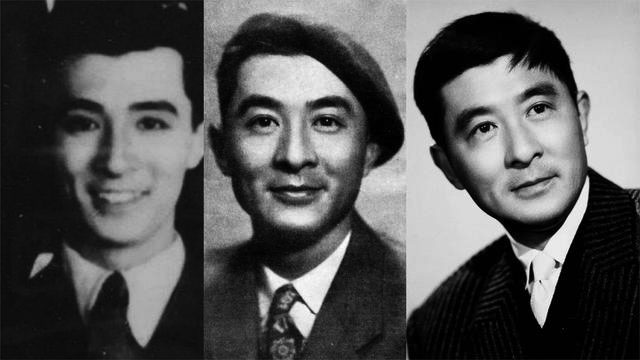

演員趙丹

引子

詒和老師的一位收藏當代名人手跡的朋友,以高價買下趙丹獄中所寫全部材料。包括自關押到釋放期間的全部交代檢查、思想匯報、揭發他人材料和學習毛選及首長講話的心得體會。多達幾十萬字,長達十餘年。此文得益於這些資料,謹代詒和老師一併向這位友人致謝。

楔子

寫趙丹,於我是個意外。

一位收藏名人手札的朋友打來電話:「手頭有一樣東西,請你過來看看。」

北京國貿飯店。他把桌子上約有半尺高的紙質「文檔」和幾個大小不一的筆記本,雙手推到我跟前說:「這是趙丹獄中的交代材料,原裝。」

「趙丹?中國頭號影星。」

「嗯。」

名人手跡、照片及簽名,向來是人們熱衷搜集的物品。眼下,擺在我面前的幾十萬字文字材料就出自大明星之手,有點不可思議!小心翼翼地翻開:每一張均為手寫,字跡潦草,密密麻麻,寫者似乎處在十分焦急侷促的狀態。寫材料的紙大多是大陸監獄(及看守所)專門提供給未決犯或已決犯使用的。太熟悉了:因為我坐牢寫交代,也用這種紙。

我說:「真貨呀,多少錢?」

答:「幾十萬。」聽了,有種說不出的感覺。

我把攤開的材料小心翼翼地歸攏,移到他跟前。說:「我搞唱念做打,電影一竅不通。不看了。」

朋友說:「我就是給你看的。日子不限,看完還我就是。」

「為什麼?」

「我用幾天時間把材料看完,覺得你用來寫他,能寫出一個完全不同的趙丹。」

有點動心了,當然也猶豫,最後我還是接過沉甸甸的布包,坐上公交車回家。

趙丹的字極難辨認,隨即花錢請人重新抄寫、打印、裝訂出來。我每次翻閱它們,都有種冰雪般凜冽的感覺。

的確,這是一個和電影無關的趙丹。從此,一塊石頭壓在了胸口……

一

時光回到「文革」,那是1967年12月8日。

上午九點多,上海市專案組成員跨進趙丹的家門。亮出身份後,說:「為了全面、徹底弄清你的問題,我們給你找了個地方……」

當然明白「找個地方」是啥意思,趙丹穿好外衣,說想要上廁所。坐在馬桶上就起不來了,經過催促,才提起褲子。接着,刷牙,洗臉,然後,下樓,出門,被推進一輛轎車。上車,就蒙上了眼睛。

睜開眼,人在一間地下室。

趙丹在室內來回走動,捶打鐵門,大聲詰問,都遭致拳腳。他這才感到自己是坐牢了,後轉移至正規監獄,鐵門,高牆,鐵柵欄,武裝看押。據說,這裏曾經是上海的少管所。向他宣讀獄規:只許規規矩矩,不許亂說亂動。當然還有眾多的「不許」,如不許交談,不許串聯,不許攜帶金屬製品,不許說出自己的姓名。每月發三元零花錢。

趙丹的編號是139,別人叫他139,他管自己也叫139。太熟悉了,我坐牢時也這樣,編號:373——大陸監獄的基本規則都是一樣的,無論他在上海,還是我在四川。

中國曆次運動的本質是清洗,被清除的人都有稱謂:「土改」有地主分子,「三反」運動有三反分子,「肅胡」運動有胡風分子,「反右」運動有右派分子。「文革」是大清洗,名目就更多了:走資派,孝子賢孫,殘渣餘孽,漏劃右派,黑五類,現行反革命分子等等。階級敵人的圈子越劃越大,被關押的人犯越來越多,其中不乏政要、名人。前者有劉少奇,後者如趙丹。

趙丹屬於文藝黑線人物,說是階級敵人,但具體身份尚未明確劃定,也就是說,沒有給他戴帽子。不像我,抓捕的時候就宣佈為「現行反革命分子」。既然是身份未定,那就給趙丹留下了「爭取」的空間。爭取什麼?爭取從寬處理:從「解除關押,恢復自由」到「敵我矛盾做人民內部矛盾處理」,都屬於「從寬」的範疇。我被判處有期徒刑20年,也是寬大處理(判決書上就是這樣寫的)。能爭取到什麼樣的「從寬」,那就看本人的表現、形勢的變化和掌握政策的人了。失去人身自由的趙丹非常清楚這一點,所以他要努力創造條件,以達到「從寬」處理。而「努力創造條件」的基本方式和方法,無非就是交代,匯報,揭發,檢舉,大量寫材料,頻繁又誠懇。應該說,趙丹寫交代材料和思想匯報的自覺與熱情,相當驚人!又多,又快,又長,說啥都是一套一套的。於是,幾十年後的我才有幸看這份厚實的文檔。

第一份思想匯報寫於1967年7月15日。趙丹寫得鄭重其事,屬於鄭重表態——

一、我所寫的材料,皆是兵團材料組、宣傳組、外調組要我寫的。此外沒有私自寫過任何材料給別人。

二、我接受革命群眾,革命組織把我批臭,批透,批垮,打到(倒)!我不抱任何幻想,我只有徹底揭發文藝黑線的罪行,徹底交代自己的罪行,爭取脫胎換骨,重新做人!這就是我的根本態度,和唯一可能,和自己應該努力做的事。此外,我應時時注意遵守兵團的紀律和規定,向兵團組長,隨時匯報思想情況。

趙丹67,7,15

這是他給自己定下的規矩。

十天後,趙丹呈上第二份思想匯報,是在參加了(上海)電影廠黨委組織的揭發鬥爭大會之後寫的。其中一句,說:「所受教育甚深,思想推動很大,內心沉痛,自咎!」在押數年他都在反反覆覆、誠誠懇懇、絮絮叨叨地自責,說自己有罪,對前半生所作所為萬分痛悔。趙丹必須這樣寫,也只能這樣寫。凡是被關押的人都要這樣寫,被逼無奈,否則皮肉受苦,乃至送命。但是趙丹的自責基本發自內心:真的認為自己錯了,藝術上錯了,政治上錯了,是有罪(且深重)之人。這不是我分析出來的,是那些痛心疾首的文字明白無誤地告訴了我們;而且每一場批鬥會下來,都能促進他交代問題和加深自我認識。一經批判,好像自己的罪行證實了。

國慶來臨。10月1日,他學習了《人民日報》社論,《文匯報》政論文章。10月2日,學習了《毛澤東同首都五十萬軍民歡度國慶》的報道、林彪同志講話、周總理的講話,以及上海五十萬人舉行國慶集會遊行的報道,還有「霍查同志在我使館舉行的國慶招待會上的講話」等。讀這些社論和報道,趙丹興奮難抑,立即提筆寫道:

「感到無限興奮、歡欣、鼓舞!雖然屬於專政對象,但仍按捺不住,為以毛主席為代表的無產階級革命路線的偉大勝利我感到無比幸福!」「我要萬分萬分,加倍加倍的,向偉大領袖毛主席、向尊敬的江青同志,向尊敬的總理和尊敬的柯老(柯慶施)致敬……向黨、向人民請罪。」

趙丹的每一份材料無不表達出對共產黨、毛澤東的熱愛。他還熱愛張春橋、柯慶施,他還敬佩江青,你能說這些表述全是假的嗎?當然用意也明顯:爭取「從寬」。

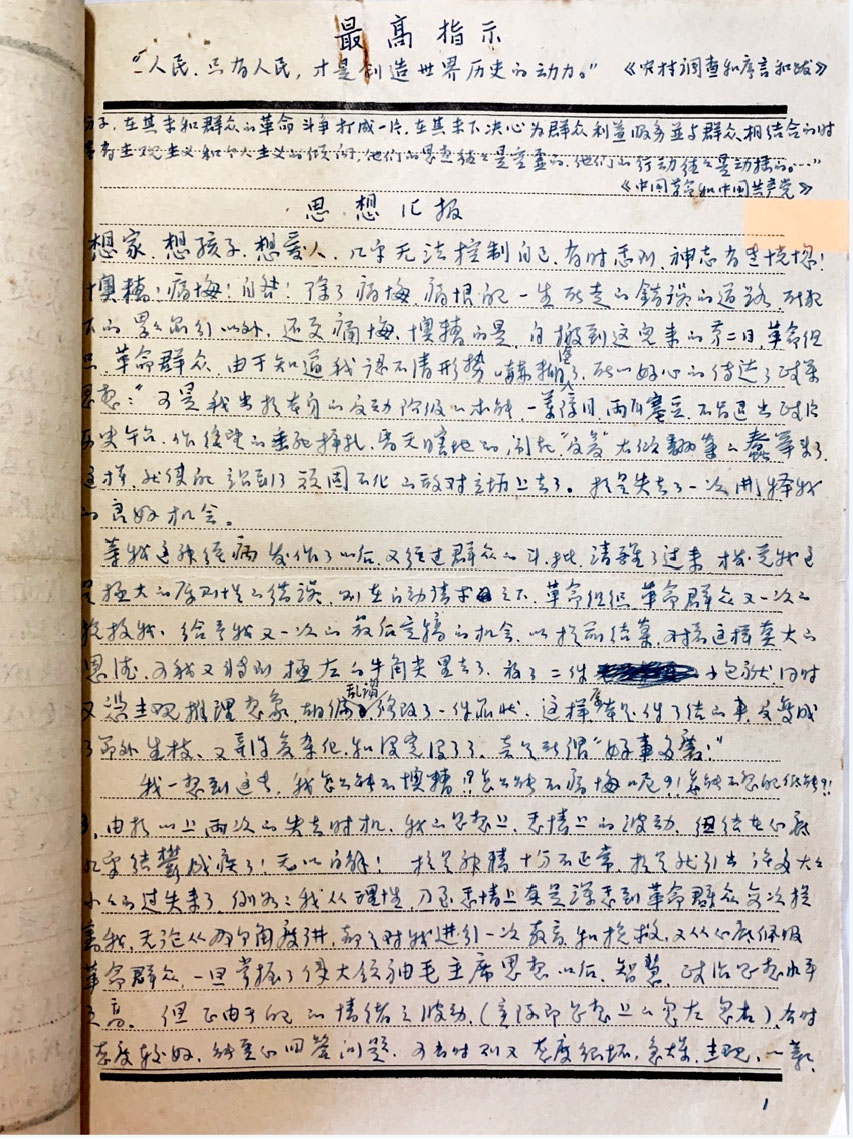

趙丹寫材料採用「文革」書寫的標準格式,即第一段必是「最高指示」。匯報什麼內容,選擇哪條語錄,絕非信手拈來,而是下了一番功夫。1968年7月9日的匯報里,他引用的「最高指示」是毛澤東在《中國革命與中國共產黨》裏談知識分子的一段話,即「知識分子在其未和群眾的革命鬥爭打成一片,在其未下決心為群眾利益服務並與群眾相結合的時候,往往帶有主觀主義和個人主義的傾向,他們的思想往往是空虛的,他們的行動往往是動搖的。」抄完這段語錄,他跟着寫道:「想家,想孩子,想愛人,幾乎無法控制自己。」為說出一句「想念家人」,趙丹先給自己扣上「思想往往是空虛的」,「行動往往是動搖的」的帽子,也就是說,以語錄作自我批判,然後表達心中所思。我算了算,他從1967年被關押,到1968年寫下「想家」「想孩子」「想愛人」這麼幾個字,相隔一年!不得不承認:在個人情感方面,他有着驚人的克制力。

這種令人難以理解的表現,讓我產生遙遠的聯想:曾風靡世界的古巴革命領袖格瓦拉「思想殘暴,嗜血成性」(納賽爾語)。有人索性稱他是「被純粹的仇恨所驅動的殺戮機器」。年輕的格瓦拉死後,有一本「波利維亞日記」留了下來。人們從中發現:習慣於硝煙與孤獨的他在日記寫下的文字,讓人心動的竟是對世俗生活和私人情感的眷戀!好幾篇日記里,一開始就是想到他的親人——2月11日日記以「老頭子生日:67。」開始,他想到自己的父親。2月15日日記以「希爾迪達的生日:11。」開始,他想到自己的長女;2月18日日記以「約瑟菲娜的生日:33。」開始,他想起了妻子;2月24日的日記以「恩內斯迪科爾的生日:2。」開始,他想起了幼子;5月18日的日記以「羅伯特和胡安·馬丁。」開始,他想起了兩個兄弟;6月14日日記以「西麗塔:4?」開始,他想起了幼女;6月21日的日記以「老太太」開始,他想起了母親。難怪有人說,在叢林中多次迷失方向的格瓦拉,在日記里沒有丟失過自己的親人。「文革」畢竟不是戰爭,我在關押和勞改期間,每次寫年終總結材料都要說「我想念親人!希望儘快見到他們。」趙丹也可以這樣寫,但他把熱烈的感情更多地給了領袖、給了黨。

思念的閘門一旦打開,就關不上了。僅隔一周,趙丹在遞交的匯報材料里,再次寫下「想家」、「想孩子」、「想愛人」的句子。他說——

格外地想家、想孩子、想愛人!我要一切重新做起,所以也就想懇求革命組織、革命群眾開釋我,讓我到外邊在工作中考驗我吧!

懇求,再次幫助我伸出挽救的手來,讓我早日出去……懇求!懇求!千萬個懇求!

趙丹68,7,29日

以前曾經有過的燦爛與溫暖,現在都要用空前的孤寂來償還,而孤寂的背後則是脆弱與渴求。趙丹也不例外,為了「格外地想念」,他開始懇求,而且是「千萬個懇求!」

二

1968年8月5日,報紙刊出張春橋回到上海出席會議的消息。他看到了,又興奮起來!趙丹知道張春橋,張春橋不可能不知道趙丹。所以這是一個機會!什麼機會?求情的機會。向張春橋求情?咋求情?寫信呀!這是他的機敏,也是他的優勢。

請求開釋,說干就干。馬上給張春橋同志寫信,情感熱烈、態度懇切:

我要積極地寫信給春橋同志,並轉尊敬的江青同志(恕我一時找不到適當的稱呼,故仍稱「同志」)因為,我的事情早已結束了,進來的日子不短了。此時再不請求,更待何時?

千言萬語,就是一句,懇求您,尊敬的春橋同志,能挽救我一把,並求您向江青同志面前求求情,懇求能寬恕我。能讓我再回頭重新做人……使得我今後的一生改造成為革命的、學習偉大領袖毛主席思想的一生。

寫信求情,古今皆有:司馬遷為李陵求情,胡適替王若飛求情。現在的求情信多是寫給上級、長輩、老師、朋友,為解決自己的問題和過錯求情。趙丹給張春橋和江青等「中央文革」領導小組負責人寫信,即屬此類。求人如吞三尺劍,靠人如上九重天,何況監獄對信件的管理極其嚴格:比如每月只能寫一封信,每封信不得超過二百字,還必須是寫給自己的家人。趙丹的行為一經發現,立即受到嚴厲的批評和指責:「不要找任何幻想。不要還以為自己是名演員!」這話有如削尖的利刺飛撲而去,直戳他的痛處。

趙丹很快作出反應,在8月16日寫出檢查:

我的請求,也僅僅是向中央文革領導認罪、請罪,請求恩赦,絕無其他不良動機,根本不可告狀,任何能解脫心裏的包袱呢?等等的思想動機(按:此處不通,原文照錄)。這裏也就恰恰暴露了我還是在潛意識裏存在的特殊化和特權思想了!原來首長對我的批評指責是中肯的,是正確的,正由於有這種特殊地位的思想,才產生出幻想,也正是這個幻想,才蒙蔽了自己的眼睛,認識不清這樣一個極為普通的常識:即何時開釋,這不是依的主觀願望所能決定的事,因我沒這個決定權,這權力在組織和群眾手裏。我只有為自己爭取早日開釋而努力創作條件,所以急躁地,一廂情願地請求提前開釋的做法、想法是不符合客觀實際的,不符合我的現實的地位的。這樣,則又是自作聰明、作繭自縛、結果反而自尋苦惱,自己折磨自己了。

他還是識趣,抓住了要害:說自己就是想用個人的特殊身份和地位,求得某種特殊處理。趙丹的判斷也準確,說自己是「自作聰明,自尋苦惱,自己折磨自己了」。這說明囚禁並未讓他大腦失靈,檢查寫得還算到位,想必會汲取教訓。萬萬沒料到的是一個月後,他又想給江、張寫信了。原因是看到報紙上刊出的「發動群眾定案實行群眾專政」的報道以及工人宣傳隊開進文藝界、電影界消息。這回趙丹誤判了!他以為「群眾專政」就意味着可以出獄,讓群眾管理自己。再度興奮的趙丹,馬上寫了一份很長的思想匯報——

為像我們這種犯罪的人,創造、提供了有利於自新、改造的充實條件。越來越看到毛主席革命路線的威力,無產階級政策威力光芒四射。

這些天,思想上的鬥爭到了白熱化的程度,運動一開始即蘊藏這一個心願,即是到了運動的後期,要寫信給尊敬的江青領導,尊敬的春橋首長,求求情,能給予從寬處理。因為這個人一生的最後的時刻,也是關係到全家大小的大問題,特別是看到報上要發動群眾定案的報道,感到緊張……(1968年9月23日)

坐牢的人都比較敏感,趙丹屬於極度敏感。任何一篇社論的提法,都能讓他展開想像,並與自己可能的出路相聯繫。其實,任何一個在押囚犯的明智只能是怎樣認清自己的處境和如何適應,偏偏在這個環節上他不大搞得清。

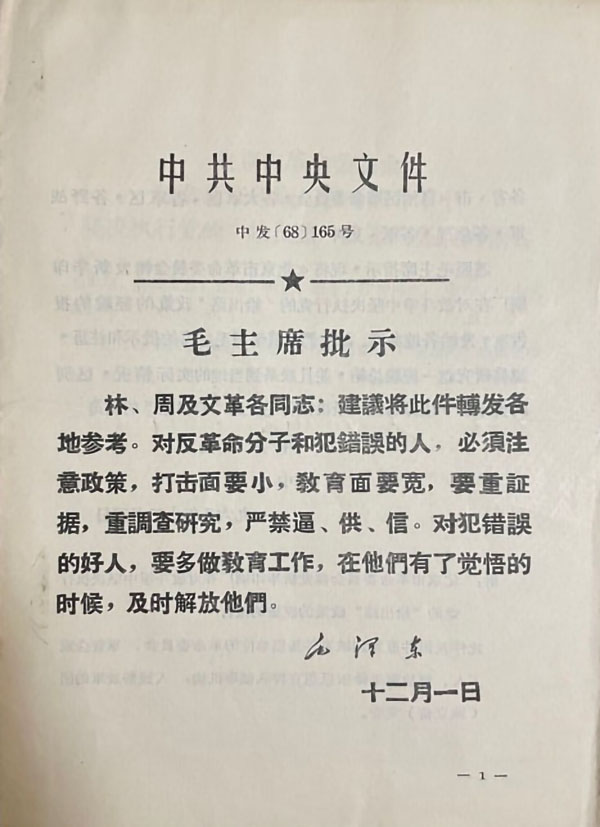

1968年,中央有個極重要的戰略步驟,叫「清理階級隊伍」。它當然來自毛澤東的批示,理論依據是「階級鬥爭,一抓就靈」。具體做法是全國各地在軍管會和進駐單位的工宣隊領導下,放手發動群眾開展對敵鬥爭,對社會進行全方位大清查,揪出地、富、反、壞、右、特務、叛徒、走資派、漏網右派、國民黨殘渣餘孽,尤其着重未被查出的人,不管你是誰,都在清查之列。大清查奪去許多人的性命,讓許多家庭瞬間瓦解,製造出無數「冤、假、錯」案,驚心動魄,鮮血淋漓!那時,我在成都街頭天天都看揪鬥「階級敵人」的恐怖場景,斷定在北京的右派父母定遭厄運,不禁渾身戰慄,徹夜不眠。而我本人也就是在「清理階級隊伍」階段被革命群眾揪出,由四川省革委會定性為「現行反革命」,由軍管會宣判後關押在大牢。

這種血腥的「清理」,儘管趙丹未能親眼得見,但起碼的政治常識與社會經驗還是有的。令我不解的是——趙丹的表現好像沒有多少憂慮與焦愁,反而表示擁護和讚賞。1968年12月1日,在閱讀《解放日報》社論《文藝界首先要抓清隊工作》後,他這樣寫道:

在清理階級隊伍中,對於那些所謂「三名」「三高」的人物,不能一概而論,一定要做階級分析。他們當中有的就是文革前修正主義文藝黑線上的人物,就是叛徒、特務、走資派和地富反壞右分子,對於這些壞人,我們必須徹底揭露他們,把他們清洗出去。

原來我主觀的設想,清除出黨,不能幹導演、演員工作了,一切行政待遇,社會職務及特殊化生活待遇等等,通過一杆子刷到底,這是沒疑問的,肯定的,因之思想上一點也不存在任何幻想。但仍可能留在廠里,給一個力所能及的大小工作做,或者受群眾的監督勞動等,也即是說還給飯吃!現在看來,這種想法,仍是不切實際的了。不符合革命路線的政策精神了。因之也是錯誤的。

冷靜一想,將我這樣的人清除出文藝隊伍,則又完全正確完全必要,因為我這樣的人,為文藝界造成的罪惡多端,實在是文藝隊伍中蛀蟲,再若留在文藝隊伍中,這簡直是對文藝界的玷污和恥辱!

若從18歲乾電影算起,已幹了36年,若從13歲干話劇算起,已經足足幹了41年了,今日落到被清洗出電影界文藝界,心頭當然是非常沉痛的,心酸的!但這一生中從未真正為無產階級革命為勞動人民而創作,相反儘是製造了大毒草,替革命事業,招致無法估計的損害,今日被逐出電影界,則又是天公地道的事。新陳代謝這本是不可避免的自然規律,搬掉我們這些革命前進道路上的絆腳石、障礙物,讓新生的無限美好的革命的電影事業,蓬勃發展,這實在是最好的好事!這樣一想,心裏豁達,開朗起來!

敬祝我們偉大導師、偉大領袖毛主席萬壽無疆!萬壽無疆!!萬壽無疆!!!

讀這篇檢查,我不知道說啥才好。人只要被揪出來,當然要「上綱上線」,做自我批判。趙丹能把罵自己的話說到這份兒上,說被逐出電影界是「天公地道」,是為革命搬掉「絆腳石!」是一件「最好的好事!」被踢出電影行業,不僅不難過,反而「心裏豁達、開朗起來!」寫出如此卑賤的文字,得下多大狠心!為了得到一些珍貴的東西,而失去另外一些珍貴的東西,這些文字的後面也隱含了說不出口的哀傷與酸苦。聶紺弩「文革」期間在北大荒勞改,寫了很多詩,其中有兩句流傳甚廣:「文章信口雌黃易,思想錐心坦白難。」——深刻,很深刻。

我們不是改變乾坤的人,但我們能否守住一些根本?

三

對時間長度的認識,首推犯人。

「文革」中,我以現行反革命罪判處有期徒刑二十年。宣判後,我馬上推算出二十年的長度是七千三百天,計十七萬五千多小時;二十六歲入獄,四十七歲出獄;青春逝去,親人離世……想到這裏,淚如雨下。這是比押上公判大會,聽宣判還要致命的打擊。

從寓所帶走趙丹的那一刻,上海市專案組成員說:「為了全面、徹底弄清你的問題,我們給你找了個地方……」這就是說,關押他是一無手續、二無期限,看不到盡頭,真的很殘酷。而更難熬的則是每一天,除了吃飯,睡覺,便是終日枯坐。唯一難得的「樂事」,就是閱讀遞進來的《解放日報》。細細地看,慢慢地看,從頭版頭行讀到末版末行,還捨不得看完,社論則反覆讀。看完一張報,足足耗上三小時。

看完了,趙丹覺得對報紙的利用還不夠,於是別出心裁:把報紙四周的白邊撕下,撕成一片、一片的紙條。有了這些小紙條,也就有了寫字的衝動,隨即在上面寫幾句話,再說,也不用上繳。趙丹開始自得其樂地寫小紙條啦!什麼「丟掉幻想,你出不去了。」「你呀,不要着急,很快可以出去了。」「你還有希望。」「你還有什麼希望呢?」等等。寫着,寫着,他童心大發,像孩子作遊戲,把小紙條揉成小紙團,雙手捧起,拋向空中,自由落下,再隨意抓它一個,展開來讀……對這樣一個舉動,後來有很多分析,說得挺深沉,挺有內涵。但依我看就是遊戲,玩唄,目的就是打發時間。我在四川省公安廳看守所關押期間,就把好端端的一雙白線手套拆了,織成一塊條狀物,變有用為無用。為什麼?就是為了消耗時間。今天,明天,後天,日子就像磨盤一圈接一圈地轉動,每一分鐘都是煎熬。

搞政治的人,才懂什麼是政治;進了班房,才知道啥叫坐牢。獄中最忌諱的就是寫小字條,傳小字條。趙丹在1968年8月26日的思想匯報里,承認自己寫小字條:

前幾天,解放軍同志收去了我寫的一張小字條,記得內容是「現在走的這條不請求的路,顯然出去的時間,要拖延些,而只有請求才得快出去,但一定要堅持下去,否則反反覆覆,來來回回,就是絕路了。」云云

為啥要寫?趙丹說自己是在鑽牛角尖,是「惡習」所致:

這個「小紙片」真是害苦了我了!由於它惹出許多誤會來,惹出多大的禍事來呀!真是說來心都要碎了。可就是為什麼改不掉呢?真是屢教不改呀,前一大陣子,我已改掉,再也不寫了。可一搬到三樓來,一個人住,更由於一下子認識不清形勢和處境,一焦急則又重犯了。這是由於我是思想上認為,我一個人住,寫寫小紙片,自己和自己做思想工作,這又何妨。組織上總不會懷疑我在和別人交談呀!

還說這是「缺乏毅力的意志的脆弱的階級性格,這是重犯的根源,我對此也沒有任何話好說。」(1970年1月22日)

「惹出多大的禍事來呀!」「心都要碎了。」顯然,寫字條給趙丹惹出禍事。所謂「禍事」,也許是挨揍,也許是提審,也許是批鬥,有可能聲稱對他會加重懲處,更有可能是藉此查抄監舍所有人犯的床位,而這是要引起眾怒和報復的。你幹什麼就自己干,別連累別人——此乃坐牢之首要潛規則;你犯了,就是犯了大忌。對此,趙丹完全不在行!獄中苟活求存,很多人沒有死於狂風暴雨,而是死於日常瑣細。

不求珠玉,但求米粟。犯人時時處在食物短缺的饑渴之中,最想吃的是肉和糖。

我獄中十年,夜裏做夢幾乎都與吃有關,寫給母親每一封信的末尾都是要吃的!首先是要糖果,沒有糖果,白糖也行。犯人星期天休息,用白糖沖一杯糖水,喝上一口,甜香充溢於口腔,再沿食管順流而下,那才叫高級享受。其次是要豬油,一般是玻璃罐裝,這種包裝現在好像已經絕跡。犯人肚子裏實在沒有油水。母親寄來的豬油,令所有的獄友羨慕不已。每隔幾天,我就用小勺挖一點點豬油攪拌到菜里。豬油攪拌過的菜頓時成了大菜,特別香!我總是有意延長咀嚼的時間,捨不得咽下。出獄後回到北京,我曾在一盤素燒圓白菜里拌上一勺豬油。夾一筷子送進嘴,咋這麼難吃?

趙丹也不例外,想吃糖果。托工作人員給他買水果糖,水果糖沒買到,買了白糖,剩下兩枚一分錢鎳幣。1968年12月13日在搜查房間的時候,發現了兩枚鎳幣。看守馬上審問:錢從哪裏來?兩分錢也是事兒。趙丹寫了匯報:

這二枚一分錢的鎳幣的來處,我記不確切了……記得當時我因天冷,要求過此地工作人員代購些水果糖,好增加熱量,此時工作人員還不肯呢,而改做只找糖。由於我個人在生活小事上,素來馬馬虎虎,所以就留下這二枚一分的鎳幣了。這說明我在思想上並未認真重視,其根源還在我的反動階級的自由主義的緣故。

看押期間的趙丹沒出什麼大事,惹出的小事倒是不少,挨罵挨整寫檢查。他一邊接受懲處,一邊頌揚監獄。這樣的犯人不少,隱忍又卑賤。趙丹是這樣「頌揚」的——

首先拿物質條件來比,我是坐過新疆監獄的人。新疆是土房土炕,一年才洗一回澡,中秋、過年才吃一次大米飯,一身棉襖穿過五年(關押了五年),虱子、跳蚤、臭蟲生滿身,沒報看,沒書看……夠了,不多講了,和我們這兒比,真是人間地獄之別,25元的飯錢,連一般農民也吃不到這樣的伙食,還為我們創造了學習的多種條件,一點也不誇大,真是一座學校呀!而更主要的是我們的一切革命措施手段,都只是貫穿着兩個字「挽救」。(1970年1月22日)

他把監獄比作學校,何苦!當個人權益屢屢受到剝奪和侵犯,仍有人選擇自我傷害或相互傷害來討好統治者,這是以求自保嗎?我找不到答案。

活在這個天地,真的有一種奇異感!

四

1970年全年,趙丹寫了三十五份匯報材料,也就是每個月三份,平均十天一份。1月4日,他交上了第一份。

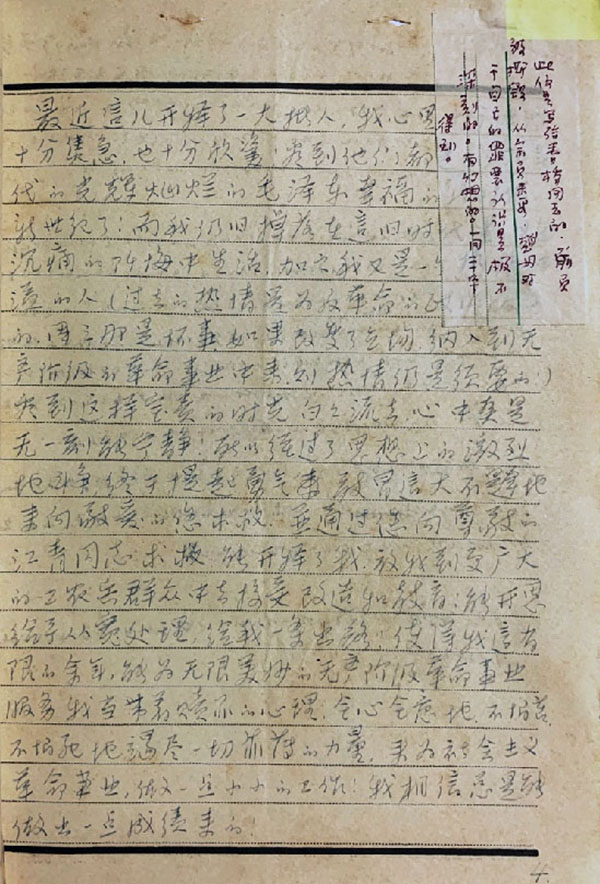

七十年代第一春,這並未給趙丹帶來喜悅,相反給了他一個很大的刺激:有一批人放走了!趙丹很着急,決定給張春橋再次寫信求情並呼救,同時也向江青呼救。這個寫於1月4日的求救信,第一頁被撕毀,我看到的從第二頁開始——

最近這兒開釋了一大批人,我心裏十分惶慌,十分焦急,也十分羨慕,看到他們都走上了70年代的輝煌燦爛的毛澤東幸福的新時代。新世紀了,而我仍然掉落在這個舊時代里,每日在沉痛的懺悔中生活,加之我又是個熱情洋溢的人(過去的熱情是為反革命的政治服務的),因之那是壞事。如果改變了立場,納入到無產階級這樣寶貴的時光,白白流去,心中真是無一刻寧靜,所以經過了思想上的激烈地鬥爭,終於提起勇氣,敢冒天下之大不韙地向敬愛的您求救!並通過您向尊敬的江青求救!能開釋了我,放我到更廣大的工農兵群眾中接受改造和教育,能開恩給予從寬處理,給我一條出路!使得我有限的餘年,能為無限美妙的無產階級革命事業服務。我當帶着贖罪的心理,全心全意地,不怕苦,不怕死地竭盡一切最薄的力量,來為社會主義革命事業做一點小小的工作,我相信總是能做出一點成績來!

我特別要對您說的是,我決不會由於無產階級給予我的這一恩澤兒翹尾巴,決不!尊敬的春橋同志!(請恕我如此地稱呼)這一點單請予以信賴吧!我只有更加珍貴這得來不易的自由和新生的恩澤,只有格外地謙虛謹慎,戒驕戒躁夾着尾巴做人,繼續嚴格地要求自己的,我知疼了,知疼了!我一生哪兒經過如此深刻的教訓呀!只要放我出去,心理狀態一正常,我相信我會有一個飛躍猛進的!不敢自吹能超過這一批解放出去的人,至少也能趕上他們的覺悟的……

您的工作很忙,囉嗦了這一大篇,有不妥當或者錯誤的地方,請批判,指正!

罪人趙丹敬上70,1,4日

趙丹保證今後「不會翹尾巴」,保證「只要心理狀態一正常」,「我會有一個飛躍猛進」,保證今後「總是能做出一點成績來」。——信寫得自信,懇切,實在,熱情,匯集了各種積極情緒。我在獄中每逢年末,也是按要求上繳一份年終總結。總結的末尾無非就是做出保證,要「規規矩矩做事,老老實實做人」,爭取出獄後成為一個「守法公民」。我哪兒敢撒嬌似的說「我知疼了,知疼了!」,更甭提「我相信我會有一個飛躍猛進的!」人跟人不一樣,趙丹就是不一樣。

過了十二天(1月16日),他呈上一份上萬字的交代材料,說:這是自己學習《北京二七機車車輛廠認真學習落實黨的敵對政策》、《敦促杜聿明等投降書》、《論政策》等「偉大文獻」之後的「活思想」匯報。趙丹對自己的罪行總結了三條——

「其實我是一點也不複雜,就是那麼三條大槓槓,(1)可恥的叛徒;(2)偽國民黨員;(3)黑線黑幫分子。僅僅是由於我的反動的階級立場和涉及思想方法上的形而上學,主觀唯心等原因,才把自己弄得如此複雜不堪了。」

這篇萬字文充滿自責與諸多解釋:說自己膽小恐懼又自作聰明;說自己對一些不大的事情或者想隱瞞過去,或者說是記不起來;說這給自己帶來許多的麻煩,起碼是要寫許多交代說清楚,還很有可能說都說不清楚。

比如,他說自己把偽黨證燒了,明明是沒燒,不費功夫就能找到。可又幹嘛要說燒了呢?「這不是自己跟自己開玩笑嗎?」比如,1938年參加「抗敵戲劇家協會」,在新疆加入國民黨填寫的「申請書」、「宣誓書」等。自己忘了,人家不費力地翻了出來。新疆出獄的日期,居然也忘了。比如,關於「陷害杜重遠也誣害了自己的事」,有關供詞「1943年就被偽法官燒掉了的,可是我又坦坦然然地一點點交代了……」鬧得趙丹自己都搞不懂。

以上表現,讓人覺得趙丹交代問題不老實。他也感到十分委屈,說:

「我的罪行交代得不好,不痛快,主要有以下三個方面的原因造成。一,當時對這件事沒經心,所以事後忘得乾乾淨淨了。二,有的事一直以為不是自己的罪行,如新疆的事。三,有的事,其性質並不嚴重,錯以為嚴重。」

看到這裏,不由得你不笑,他的腦子可真算得是一盆漿糊、漿糊一盆。之所以有這三方面的原因,趙丹是把它們歸納為:「我這個資產階級知識分子的愚昧無知和反動階級本性,其中有很大因素是性格上的矛盾性弱點所造成的。」所謂「性格上的矛盾性弱點」,趙丹做了如下解釋:

1,出身就是嬌生慣養,小時多病,很可能發燒得多了,燒傷了神經系統了,發音並不完全,智力也不完全。

2,所受資產階級教育,教養,就是一套手腦分離,大腦小腦分歧的教育方法,從小算術就壞,到現在三位的加法,就得用筆算才算得出。在家依靠父母,出外依靠朋友,從來不管生活、經濟方面的事,連上街買一雙襪子都認為那麼庸俗的事,連家中的門牌號碼都全忘了的。有時連家中電話號碼都記錯了。

3,由於以上兩個原因,所以我決定干戲劇、電影這一輕取巧奪、少勞多獲的職業,由於自己的世界觀,文藝觀,創作方法皆是資產階級形而上學的,所以只憑自己的主觀的「靈感」從事創作的,所以久而久之,此種職業性,則更愈發展了所謂的感受,感覺的機能,遇事從不深入仔細識辨其客觀實際如何?一句話,叫小腦發達,大腦羸弱。實際上是個在智力上佝僂變形的侏儒式的無能之輩。

4,入社會即跟上了黑線,沒有真正什麼接受政治教育,連一些起碼的政治常識都不具備,只憑自己的一時感情衝動來決定自己的行為,是思想方法當然是主觀片面,好鑽牛角尖,一生盡在牛角尖里鑽來鑽去,由一個極端走上另一個極端,如最近有「申謝書」事件(按:原文如此)引起的由過去的過分自信自己的記憶力,而一變為對自己完全失去自信是虛無主義者了。「虛心」「兼聽」,完全對,但由「虛心」發展到「心虛」,就是將事情弄亂,弄壞了。這完全是神經過分緊張,發神經病,出幾個難題考自己,這完全是無中生有,在自己開自己的玩笑!讀報也不聯繫實際,不辨認一下形勢,不看看這正是一個什麼時機,而就信口開河,胡說一氣,因此組織上當然懷疑其我心裏還有更大的罪行隱瞞着沒有交代呢!即所謂的「心裏有鬼才心虛」「此地無銀三百兩」連自己都不信賴自己,那叫組織上如何信賴你……

組織上對我又採取了進一步的措施(按:指把趙丹從二樓搬到三樓,且一人獨住),我心裏當然是緊張萬分!焦急萬分!開始一陣亂想,胡猜亂想,老實說,心裏也感到很委屈!我認為如果我確實還有什麼比我現在所交代的更為重大的罪行隱瞞着,那活該!那猶可!我自己乾的是難道不明白嗎?。

多麼自覺,誠懇,主動,且反覆地檢查交代,可為什麼得不到「開釋」?真的感到委屈,趙丹帶着難得的惱怒終於喊了出來:

總之,你們為我的事情沒有必要再拖延下去了,實在沒有理由,沒有必要拖下去了。現在再叫我交代,我實在交代不出什麼來!

除了在文字上做些功夫,再就是上綱上線,此外實在沒有什麼比我現在所交代的更為重大罪行好交代的了!迫切的等待着解放!

已在押兩年的趙丹哪裏知道,自己還要等上數年。

沒幾天(1月22日)消息傳來:開釋張瑞芳!

專案組告訴我說,張瑞芳已開釋了。回來我想,這也許是假的,騙我的,因為我的看法是,她過去是個黨員,社會關係那樣複雜,單是查組織路線,這就夠麻煩的了,因為牽扯麵很廣。我的事,如此簡單明了。都要一查再查,現在還要再查,那她是如此方便嗎?同時她也是個極端的個人主義者,她反動的政治立場上比我還老練得多,就這麼容易的在我之前開釋嗎?所以隨手寫了一張字條在抓住看,這張字條上寫的是:「張瑞芳開釋是假的,是騙我的。其實她大概就在這兒那頭一間號子裏或二樓呢?要處理也是和我一起處理的呢?」

我已經出現過這樣的活思想:把我們幾個人,放在後面處理,這是運動的需要和部署,因之不要急,不請求,也不必扯些小事了,只有安心地等待着處理,專心地學習,不要怕,不要多疑,怕和疑是壞事和根本。其實,白楊,瞿白音、張瑞芳等等,皆未出去,急也無用。

人生無常,非人力所能左右,所以總是要準備接受命運突然來的打擊。而張瑞芳的開釋,就是對趙丹的突然打擊。他覺得自己比張瑞芳進步多了,咋「就這麼容易的在我之前開釋」?俗話說:人比人,氣死人。趙丹嘴上說「急也無用」,心裏是真的着急。看來只有自我欺騙,咬定「張瑞芳等人皆未出去」。人關久了,心也窄了。

2月18日,在張瑞芳出獄一個月的時間,便又聽說瞿白音、艾明之等人也出去了。聞之,大驚:

「這一次給出路,看到連瞿白音、艾明之都出去了,始知道,事實上和我一同進來的人絕大多數都給予不同程度的寬大處理了,唯獨留下了我。這我當然緊張,害怕,焦急,可說事到了頂點啦,飯吃不下,覺也睡不着。」

別人都開釋,唯獨留下他。也焦急,也恐懼,所以飯吃不下,覺也睡不着!趙丹按捺不住,又給領導寫信,信沒來得及抄寫,那天查號子,底稿被收去。拿着底稿的監管人員問:「這有什麼用?」

趙丹說:「那就還給我,讓我毀掉吧。」當然不會退還給他。

有人獲釋,在押人犯應該感到高興。記得我那時在監獄和勞改農場服刑,只要有人走出牢門,我們都為她高興。當我在1978年離開四川省第四監獄,眾多獄友帶着笑容和羨慕的神情送我到鐵柵欄。她們哭了,我也哭了。趙丹不是,他對張瑞芳的獲釋不解,還有些不平。這在人心狹淺、敵意成性的社會不難理解,但這種心理畢竟與趙丹往日的明亮、大度很有些距離。心中慌亂,欲飛無翼,他不知從何做起!只有再次寫信了,這次不是寫給張春橋或江青,而是寫給自己:不停地嘮叨寫小紙條的錯誤。信的末尾特別說明,今後改正寫小紙條的辦法是:「以後寫在大紙上,或寫在簿子上,大大方方地,不用狠頑(?),不要偷偷摸摸地,我想一個人記錄下自己的一時閃現的思想,又再進一步批判,鬥掉自己的錯誤的思想。」

人生下來都是「原創」的,長着、長着就成了「贗品」。他太可憐了!寫檢查,寫交代,寫匯報,寫,寫,寫到走火入魔,乃至自貶道:「我實際上是個在智力上佝僂變形的侏儒式的無能之輩。」這話說得有多狠!我理解,很理解:進了牢房,只能用盡一切辦法和招數去抵擋不斷侵襲的絕望和沮喪。因為監獄每天都充塞着死亡的氣息,如烈焰一般吞噬着一切。

極權國家本質上是敵視個人的,能用既是強迫的、又是瑣碎的方法,把你摧殘成一個順從邪惡的人。

五

時間來到了5月23日,這是毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》發表的日子。趙丹在5月29日寫了一份很長的思想匯報,他說自己的根本性問題,就是對工農兵沒有感情。

他嚴肅地闡釋感情問題,竟以柯慶施為例。這裏,我要先說說柯慶施。無論在毛澤東眼裏,還是在中共高層,柯慶施都是重量級的人物:中共政治局委員,中共華東局第一書記,中共上海市委第一書記,南京軍區政治委員,國務院副總理。人剛過五十,就被尊為柯老,毛澤東也稱他為柯老。若問柯慶施的特點是啥?兩條。一,緊跟毛;二,下手狠。比如反右運動後期,上海許多知識分子被打成右派(如王造時、沈志遠、傅雷、徐鑄成、陳仁炳、彭文應、石揮等)。「在市委書記處討論巴金時,柯慶施提出要把巴金打成右派,說他不僅是老牌無政府主義者,而且他在《解放日報》寫的雜文(指《有啥吃啥》)有發泄對黨對社會主義不滿的情緒,陳丕顯表示可打可不打,石西民則堅決不同意把巴金打成右派,說巴金在廣大青年中影響很大,抗美援朝表現很好,不應該把他划進去,柯後來才作罷。」(注釋一)又如,「大躍進」時毛澤東號召大煉鋼鐵,叫各地搞「小高爐」。柯慶施為響應毛澤東全民大煉鋼鐵的號召,在市區也要搞小鍋爐煉鋼。要市委機關帶頭,在機關大院空地修建一個土高爐。沒有鐵怎麼辦?「柯說城裏到處都有鐵門,不是現成的鐵呀?每戶人家廢銅爛鐵也不少呀,於是大家紛紛把鐵鍋交上,鐵門、鐵窗也強行拆下來煉鋼,出現了高樓大廈旁冒黑煙,小弄堂煉廢鐵的怪現象。」(注釋二)對此,長期住在上海的趙丹不可能一點不知道柯慶施的這些做派,就像當年北京人不可能不知道彭真一樣。可就是這麼個魔鬼式人物,趙丹寫下的文字每每都是以「永遠值得紀念」的形象出現的。他說——

總是時時出現對尊敬的永遠值得紀念的柯老(柯慶施)生前的一些事跡來。那是60年春天,上海是技術革命運動熱火朝天一個接一個技術尖端、奇蹟湧現出來!一天,我正在攝影場,在搞從自我出發的創造。忽然吳倩來說:「柯老叫你去聽電話。」我想:「他老人家這麼百忙之中,怎麼忽然會想到我來?」我匆匆忙忙拿起電話筒,柯老劈頭第一句就是:「你們怎麼還能在攝影棚呆得下去?外邊熱火朝天大鬧技術革命。這些先進事跡、你們不來聽聽,不來了解,能搞出什麼東西來啊。」我放下電話,急匆匆地帶一批人趕到柯老所在的廠中,一進門就看到柯老,像個小學生那樣地、謙虛地專心致志地聽着工人同志們的講解,柯老興奮得臉色通紅,邊聽着邊走到機器的兩邊看看,又走到機器的這邊摸摸,不懂的就仔細地問個明白,感情是那樣的深度,純樸,真摯,柯老聽完工人同志們的介紹,他又回過來再從頭,把這一創造的始末,過程及工人同志們的思想和感情,親自複述一遍給我們聽。就像個老爸爸似的講解給我們聽,讓我們能共同領會他的向工人階級所學到的東西,讓我們分享着他的那種高度的無產階級自豪感,和最大的喜悅!我當時激動得幾乎流下眼淚。

接着,他寫了關於柯慶施的另一件事:

我又總是記憶起柯老另一件事,在偉大領袖毛主席來上海視察工作時,柯老把我們叫去,告訴了我們一件事,說他昨天陪毛主席到工廠去視察,工廠里的工人同志們事先一點不知道,有一個老工人忽然發現了毛主席來到他們的身邊,毛主席就在他們身邊,禁不住地舉起兩手高呼「毛主席萬歲」,這時別的工人也發現,一下子,所有的工人同志們都圍攏來,一個個激動的不知怎樣表達他們對偉大領袖毛主席的無上敬愛的感情,含着淚,高呼着毛主席萬歲!呼得不停,柯老說:「我當時被工人同志們的這種高度敬愛毛主席的情感,都感動的幾乎要落下淚來!」我當時清清楚楚地看到,柯老說着這句話時眼睛裏閃爍着感動的淚光,柯老又說:「我這時想,如果趙丹此刻能在旁邊可有多好呀!能把這種場景拍下來,多好呀!能看到工人同志們對偉大領袖毛主席的感情有多好呀!」隨即柯老又問:「趙丹來了嗎?」我當即立起,回答,來了。可是我說了一句多麼愚蠢的話呀,我說:「柯老,你又不帶我去嘛,我怎麼知道?」

這些回憶,常常使我感動的痛哭失聲,痛咎不已……我痛感到,我是怎樣辜負了柯老,辜負了無產階級司令部的領導首長們的對我的挽救和希望啊!就是不聽柯老的話,不聽無產階級司令部的領導首長們的話啊,只聽四條漢子的黑話,乃至今日,才墮落到如此的地步!我是咎由自取,罪有應得啊!

形容柯慶施,說他「像個老爸爸似的」;回憶柯慶施,說自己能「痛哭失聲」……趙丹這樣說,的確有些過分。世間萬事也不是什麼都可以被原諒,人們會記住的。1949年後的中國大陸,政治思想在意識形態領域起着決定性的作用。這個作用強大到覆蓋全社會,同時又細微到通向每個人的內心。你做什麼?你想什麼?你愛誰?你恨誰?你生命中什麼最重要?什麼要牢記?什麼可以忽略?等等一系列問題的思考與抉擇,都由政治思想操控。中共在這方面沒有任何遮掩,明擺着讓所有人(從工農到知識分子)心甘情願地順從它、接受它:無條件熱愛毛澤東,一輩子跟共產黨走。這也就是「洗腦」了。到了「文革」,國人對中共、對中共領導人的熱愛到了癲狂程度。材料中描述的柯慶施見到毛澤東和趙丹見到柯慶施,不也正是這個樣子嗎?趙丹會演戲,這裏他沒演戲。

政治在中國是一種疾病。

六

在幾十萬字的檢查匯報材料里,難得看到趙丹在藝術實踐方面的檢討和思考。1970年7月27日,他寫了一份題為《歡呼革命現代京劇〈紅色娘子軍〉的劇本發表》的思想匯報。這是我所看到的趙丹涉及藝術的唯一材料。材料里,他講到「繼承」和「借鑑」的問題,中國民族的表演體系問題等等,主題仍然是自我批判:

我出生於資產階級,受的是資產階級教養,青年時代過多地讀了些西歐十八、十九世紀文藝復興時期及批判的現實主義的作品,學的又是中國山水畫,較系統地受到封建主義文人畫的毒素,滿腦子塞的是人道主義、人性論、個性解放以及小資產階級空想的共產主義的政治思想(實質即是無政府主義的思想),走的是一條個人奮鬥的道路。

乾電影為的是出風頭。參加左翼劇聯組織也是為的出風頭,沽進步之名,釣革命之譽。一入社會一腳踏上了四條漢子的黑賊船了,受的是王明、劉少奇的左右傾機會主義政治路線的教養,天天喊着「大眾化」,為宗派、小集團,其實還是為個人名利在角鹿,個人主義世界觀,非但沒有得到改造,只會有增無已!

乾電影一味地學美帝的電影名星們的表演,甚至在平時生活中,一舉一動都要模仿,美帝明星的所謂「味兒」「風度」,演話劇,動輒「莎士比亞」「易卜生」「莫里哀」「奧斯特洛夫斯基」或者是「果戈理」的作品,眼睛裏簡直看不起中國的作家作品。生活在這半封建、半殖民地的特別是殖民化了的十里洋場的所謂「冒險家的樂園」的上海,耳濡目染的儘是「洋」字。政治上是反帝反封建的,文化上,生活上確實崇洋(崇蘇聯,崇美帝),軟刀子割頭,早就在靈魂深處已熏得黑漆一片了。實在早就養成了一副半封建、半殖民地的奴性和媚骨了。

這樣寫自己的從影目的,且自貶到「一入社會就踏上賊船」,靈魂深處「黑漆一片」,早就養成「一副半封建、半殖民地的奴性和媚骨」……看到這裏,為他痛心。顯然,關押中的趙丹已是無比焦慮和憂慮,認為只有自我污化,才可能「出去」——

最近,我焦急和憂慮的是,這樣扯下去,要扯到哪一天?——

全心全意地向黨向人民請罪,服罪,已盡到最大限度的努力,交代自己的罪行,也就是盡到為人的職責了。我相信組織上總是會給予寬恕和原諒的,總之會按政策給予出路的,因為「隔離審查」總有個限度的,有個段落的,所謂的徹底,也總是相較、相對而言的!決不會是「無底」和「絕對」的!更要經得住考驗!要接受錘鍊。脆弱的階級性格和情感,原是要在階級鬥爭的大風大浪中接受鍛煉改造,才能變得堅強、堅實起來的。

10月下旬,監獄給趙丹發了張履歷表。藉此他又做起了文章:

感謝組織上,又命令我再寫一次履歷表。我專心一意地做好這一項工作,摒除一切雜念,情緒比較平靜下來。我體味到組織用這種辦法:一方面再次給予我機會,如果心裏還有什麼包袱沒放乾淨上的話,那就趕緊地放一放前進。另方面,轉移我胡思亂想的只一心想早些出去,想家,想孩子,想愛人的心情,使我能專注到交代問題上了。這樣偉大的黨,一貫地本着「懲前毖後、治病救人」的精神,「誨人不倦」「苦口婆心」的精神,總之儘可能的在挽救人,給於出路,我怎麼能不感激涕零啊!!!敬祝我們偉大導師、偉大領袖毛主席萬壽無疆!萬壽無疆!!萬壽無疆!!!

1970年10月28日,趙丹

填個表,也能想到這是偉大的黨在挽救人,感激涕零,三呼萬歲。人被長期關押是要生出恨意的!不過分地說,人只要平白無故地進去三年五載,個個心頭都有恨。偏偏趙丹屬於例外:從清晨睜開眼睛,知道自己活着,便覺得每一分鐘都是恩賜。苟活保命為第一要義,只有低頭和不停地讚美,才有走出監獄的可能。所以要抓住任何的機會,表達自己的覺悟。

他於1972年冬天獲釋,總共關押五年零三個月。

一場「文化大革命」,山崩海立,風起沙行,一切皆可驚可駭。獄內獄外,趙丹都是親經親歷,當有切膚之痛。情況恰恰相反:出獄後的趙丹對中共依然懷抱忠誠,對革命依然滿腔熱情,且一心一意地投入社會主義文藝事業。他是來真的,不是在做戲。所有頭銜都回來了,一切待遇都恢復了,各種場合都參與了,知名度甚至超過了五、六十年代。我在全國文聯一次聚會中見過他,前呼後擁,談笑風生,和氣,神氣,傲氣,忙得不亦樂乎。後來,又見各種傳媒刊出他的書法繪畫作品以及回憶錄等,唯獨沒有他拍電影的報道。而電影才是他的本色,本分。當電影界人士在反思和質疑無產階級革命文藝方向及方針的時候,趙丹則多次向上級領導表示希望能給他機會,以求塑造出無產階級的「高大上」形象,如周恩來,如魯迅,如聞一多,若演古人,那也是李白。他檔案里的許多小本子,裏面大量記錄着聆聽首長和電影界領導人的講話(如周揚、夏衍、陳荒煤等),還有自己對塑造高大形象的偉大計劃與諸多設想。沒想到的是——這個願望一再遭遇挫折。

人老了,也看透了。他終於打消了重登銀幕之想,人生不如意,才是天經地義。當一個享有盛名的演員受到閒置和冷落,過着普通生活且以某種形式背負着痛苦的時候,他才有可能「換個看法」,迎來人生大轉折或進入新的歷程。人就是這樣,他就是這樣!臨近生命的終點,趙丹開始懷疑從來不曾懷疑的問題,思維離開了以往的慣性:從藝術轉向政治,從行業問題上升到對制度的思考。

生如寄,死如歸。1980年10月5日,癌症晚期的他接受《中國新聞周刊》記者的採訪,發表了《管得太具體,文藝沒希望》的談話。10月8日,即趙丹去世的前兩天,這個採訪全文刊登在《人民日報》第五版,故被稱為「臨終遺言」。繞千仞絕壁,穿萬丈險崖,所謂勇氣,就是對恐懼的克服。死前才肯說出心裏話,這是趙丹的難能可貴,更是深深的民族悲哀。

凡論一人,總需持平。時間過去幾十年,現在回頭看趙丹,正如台灣著名電影人焦雄屏女士所言:他的超絕聲譽的獲得,來源於早期電影和臨終遺言,還有中端空白。

章詒和於北京守愚齋

2020年冬—2022年初

注釋一、二:馬達:《我了解的柯慶施》,《世紀》2011年第1期。

趙丹獄中交代的材料

趙丹日記及學習筆記

趙丹思想匯報,1968年7月8日

中國電影百年影星個性化郵票趙丹(資料圖片)

中共中央關於「清理階級隊伍」文件(資料圖片)

趙丹主演的第一部電影《琵琶春怨》劇照:鄭小秋(左)高倩苹(中)趙丹(右)

寫給張春橋的信,1970年1月4日(夾簽為黃宗英所附)

1974年趙丹與黃宗英合影(資料圖片)

平反後的趙丹(左一)與白楊(右一)、秦怡(左二)在一起。(資料圖片)

趙丹人民日報刊文,上海電影博物館展品(照片來源於網絡)