卡爾·波普爾說:要努力消除具體的惡,而不是去實現抽象的善。

可在當下的輿論場,不少患了選擇性視障的人,習慣了將抽象的善劃為重點,對具體的惡卻避而不談。

這反映在了方方面面,包括這幾天引發社會熱議的保安刺死外賣員事件上。

留學生,出身打工家庭,就業不理想、創業未成功,跑外賣的第6天被刺死……這起無法被簡單概括為「一個海歸外賣員之死」的悲劇,因個體的命與運跌落在那道名叫「不幸」的深坑裏,看得很多人百爪撓心、心堵得慌。

艾略特的那句「世界就這樣告終,不是嘭的一響,而是噓的一聲」,儼然成了受害者李越凱命運的尾注。

回到該案上,毫無疑問,這是一起惡性刑事案件,其核心事實就是「一個人將另一個人殘忍殺害」。聯想起加害者對受害者胸前、腰部、背部、臉部連刺數刀,在其倒地後再刺數刀的駭人情節,許多人腦海中不免勾陳起某些犯罪片中的畫面,不敢看,不忍看。

哀受害者之不幸、怒加害者之不仁,本該是人們自然而然的情感反應。

可在網上,有些聲音卻是用二次傷害的方式對受害者李越凱進行「補刀」——他們或是在「反向聲討」中將鞭撻箭頭對準受害者,或是在抽象反思中迂迴地完成了「歸因轉移」。特別是嘲諷「海歸回來依舊送外賣」,最是乖謬荒唐。

這裏面很多對於受害者李越凱的嘲諷、很多「迂遠而闊於事情」的歸因,都是假反思之名。但現在看,有些所謂的「反思」恰恰是更值得反思的。

行兇的保安就算有一萬個理由去守緊小區大門,也沒一個理由支撐他去殘忍殺人

01

每當「怯者憤怒,卻抽刃向更弱者」的事情發生,很多人都會想起「底層互害」四個字。這起悲劇也不例外。

但細究起來,此事中並不存在什麼「底層互害」:「互」並不存在,從現場畫面可知,受害者被刺時連手都沒還一下;說行兇者是「底層」也不盡恰當,「微權力」的自我膨脹,讓部分保安在自我角色認知上褪去了「底層」底色,這點在他們面對外賣或快遞小哥時體現得尤為明顯。

友人鄒思聰說得挺對,那位行兇的保安不該有被籠統稱作底層繼而獲得道德上保護,他的保安身份是寄附在「暴力外包服務」基礎上的。

面對手無寸鐵之人持刀相向,反映的正是暴力的脫韁與越界——當保安身懷利刃時,他就不是在「保」誰的安了,他自己就是安全隱患。

無論是外賣員還是保安,他們首先都是「人」。剝離涉事雙方的職業身份,從「人」的視角去看這事,我們很難不驚愕於行兇者的極端——從發生爭執到持刀殺人之間,本隔着人性的廣闊跨度,但凡有點人性,都不至於做出這麼殘忍的舉動來。

很顯然,行兇者掏出兇器的那刻,就已泯滅了基本人性。

跟他的殘忍形成對照的,是受害者李越凱的心性善良。報道中提到,他很努力,做木工活時一干就是一整天,跑外賣一天能跑100單;他很善良,會照顧殘障人士,過斑馬線時會等到綠燈亮起再過,並勸阻親戚闖紅綠燈;他還很有教養,性格內向,很少流露情緒……正是這種鮮明對照,讓人愈發惋惜。

越是這樣,加害者的惡越不能被原諒。

02

善與惡在此事上並沒有呈現出複雜難辨的面目,可將其歸為極端個案,似乎很難滿足部分網民的「深刻癖」。

哲學家悉尼·胡克曾在著作《含糊的歷史遺產》中講了個「段子」:警察在街上碰到了個酗酒肇事的司機,但深刻的他沒有去抓司機本人,而是去抓店鋪老闆、抓釀酒廠家,還要抓1000多年前第一個發明釀酒的人。

在保安刺死外賣員事件上,很多網民也不是抓住行兇者,而是抓住真正的受害者和所謂的深層原因不放,隨之而來的,是輿論失焦。

最淺層次的輿論失焦,是嘲諷受害者留錯了學、較錯了真。

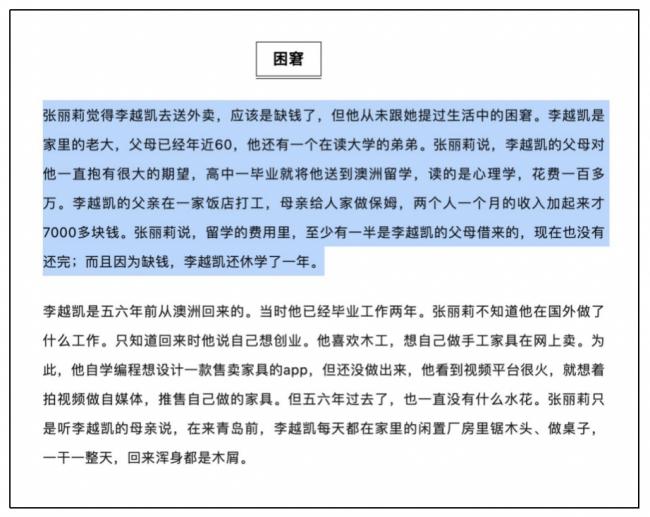

不少人拿李越凱的家境狀況(父母打工,借債供其讀書)、留學成本(留學花了上百萬)、職業成就(此前工作不順)說事,嘲笑他沒那個條件就別留那個學,嘲諷他留了學還是得干苦力活。

《三聯生活周刊》報道中的這處細節,成了某些網民嘲笑受害者李越凱的理由

平心而論,在輿論慣於簡單地用「投入產出比」衡量出國留學好與壞的當下,李越凱的留學經歷與生活遭遇很難不引人置喙。為他的不幸遭際唏噓很正常,將其置於社會結構中審視也很正常,即便是討論該不該舉債百萬去留學也是人之常情。

不正常的是嘲笑他及其家庭的選擇,是該聚焦的不聚焦、不該聚焦的過分聚焦的關注點跑偏。

更深層次的輿論失焦,是從建設性方案探討中逆推出「行兇者也是受害者」的意思。

按某些人的邏輯,涉事保安行兇固然有問題,但更大的問題在於規則,殺死外賣員的與其說是保安,不如說是規則與規則的衝突。

03

不得不說,這類「向內深挖一層」的歸因思路頗為流行。

你光說保安殘忍殺人是戾氣,那我問你:這戾氣是怎麼來的?

你只說保安舉刀相向很殘忍,那我問你:要不是「私放騎手進入一次罰50元」的規則,他又至於去為難那個外賣員?

這是很多人「土壤決定論」的生成邏輯。

這些反問,確實連着某些真問題。

比如,到底該不該讓外賣員快遞員進小區,說白了,就是本地生活服務「最後一公里」難題該如何解決。

這是這起悲劇發生的直接由頭,也是關乎多方權益的現實議題:它既關乎居民獲取民生服務的便利度,也關乎物業管理成本的增減。

報道中提到,事發地很多小區都不讓騎手騎車進入,只不過,涉事小區管得格外嚴,外賣員遞煙、遞水、遞檳榔給保安都不管用。

小區該不該讓騎手騎進來,居民、物業、騎手可能各有各的想法,這需要居民、物業、平台等多方共商,儘可能求公約數、取最優解。

之前有些社區就跟平台探索出了部分解決辦法,如讓騎手實名認證「進門」或在合適地點放置取餐櫃。

事實上,呼籲小區物業對保安、騎手實行更柔性的管理,呼籲外賣平台在送餐時限設置上充分考慮「最後一公里」的行進難度,呼籲多方探討既能保障小區秩序又能增加取餐便利的解決方案,都不無討論價值。

但若是在規則仍待完善跟保安「無奈行兇」之間畫等號,無疑是對極端暴力的姑息。

沒有什麼可以成為他殘忍殺害一個無辜外賣員的「正當理由」,我們要警惕對極端暴力背景和動機的解釋無形中充當「豁免牌」的效果。

行兇者就算有一萬個理由去守緊小區大門,也沒一個理由支撐他去殘忍殺人。

04

別林斯基說:偶然性在悲劇中是沒有一席之地的。

但這不意味着,我們在對悲劇歸因時,非得跳出「就事論事」原則,向上走找出萬物一源的「本源」,以此佐證具體個案發生的必然性。

按照時下有些人的形而上思維和歸因思路,被殺的外賣員跟行兇的保安都是規則的「受害者」。

循此邏輯,保安這次殘忍刺殺無辜的外賣小哥,根子在規則衝突,下次他向晚歸的業主揮刀,根子是不是就在城鄉二元結構帶來的不公?

忽略極端暴力中「具體的惡」,卻過多地聚焦受害者毫不相關的「過錯」,過度地渲染泛化的因素,很容易把具體問題變成概念堆疊。最終結果就是尼采說的「沒有事實,只有闡釋」,或布羅茨基說的「人們為自己的思維習慣與分析習慣所累」。

套用學者朱學勤的話說:追究一個事物的原因、如果不適可而止,那就會開啟該事物原因的稀釋過程。原因挖得越深,距離該事就越遠……當你好不容易摸到「原因鏈的終結一環」時,特定事件的原因分子可能已經稀釋殆盡、你手裏的那一節「最終原因」可能已經越過臨界點,正在將你導入另一事物的原因域。這種病態的深刻癖,是生活在觀念世界裏的人經常容易犯的毛病。

悉尼·胡克說得更簡潔:「原因的原因的原因,就不是原因。」

小區不讓騎手騎進去,是保安阻止騎手進入的原因,但不是保安實施極端暴力的原因。他殘忍殺害外賣員,首先是自己沒了人性,其次都是其次。

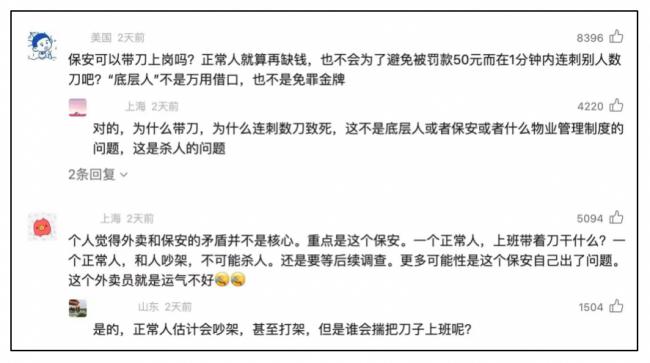

原報道留言區的這兩條高贊留言說得挺對

我們不是不能反思由悲劇延伸出的命題,但這種反思當止於應止之處,絕不能輕易在保安的「苦衷」跟行兇的殘暴之間建立必然性關聯——那樣只會變相地為其極端舉動提供「合理性基礎」。

05

說起來,社會學家孫立平2018年曾提出過「短鏈條正義」的概念,意思是:判斷某件事情是否正義,先去除掉動機、背景、實質、進一步效果等相關因素,就事情本身做出簡單判斷。

打個比方,街頭有人昏倒,我們在決定伸出援手前,該考慮的是「他昏倒了,需要幫助」,而不是「他是個什麼人,昏倒前幹了什麼事」等。

看待保安刺死外賣員這起悲劇,我們也該有「短鏈條正義」思維,而不是泛化歸因:這是個惡性案件,行兇者已失去基本底線,是此事的基本面向。他為什麼會帶刀上班,該是我們的第一追問。

在事件里的是與非在「受害/加害」二分結構中倍顯清晰的情況下,沒必要在歸因時用更宏大的是非框架對其進行「重置」。

回到此事上,受害者李越凱的不幸該被同情。西塞羅說:死亡並不是生命的毀滅,而是換個地方。性格善良的他,本值得更好的命途。

對於他遭遇的一切,我們可以有思考、有共情,但不能以反思為「刃」繼續去刺傷他。