天文學家使用詹姆斯韋伯太空望遠鏡(JWST),首次探測到太陽系外一顆岩石行星富含二氧化碳或一氧化碳的大氣層。儘管該行星可能被岩漿海洋覆蓋,無法維持生命,但對其研究可增進對地球早期歷史的了解。相關論文2024年5月8日發表於《自然》。

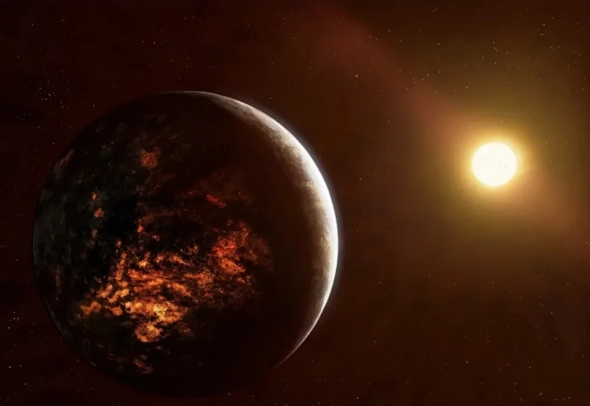

55Cancri e離恆星很近的藝術圖圖片來源:Mark Garlick/Science Photo Library圖:翻攝自 Mark Garlick/Science Photo Library

詹姆斯‧韋布空間望遠鏡(JWST),是美、歐、加聯合研發的主要透過紅外線觀測的空間望遠鏡,歷時20多年,耗資超過100億美元。它是迄今為止最昂貴、建造的功能最強、最大的空間望遠鏡。望遠鏡於2021年發射,旨在提供更高的紅外線解像度和靈敏度,以觀測更遠的宇宙深處。

不過,55 Cancri e不是JWST發現的,它是20年前(2004年)在55 Cancri這顆恆星(2015年被國際天文聯合會命名為哥白尼)周圍發現的第四顆行星,目前這顆恆星周圍已經發現了5顆行星(分別是,b, c, d, e, f)。這些行星都是透過視向速度方法(即透過探測恆星與行星相互繞轉產生的視向速度變化)發現的。

後來2011年發現55 Cancri e的凌星現象,進一步證實了這顆行星的存在。 55 Cancri e圍繞着一顆類似太陽的恆星運行,是一個超級地球,半徑約為地球的2倍,重量是地球的8倍多,大氣層厚度約為地球半徑的百分之幾。

JWST的貢獻其實是發現這顆行星表面含有富含碳和氧元素的大氣層,意味着一個新的里程碑,這是人類首次探測出一顆太陽系外類地行星的大氣成分,而且確定其為「次生大氣」。

而次生大氣是之後從行星內部釋放出來的氣體,例如透過火山爆發。圖:翻攝自科普中國

所謂「次生大氣」是相對於原始大氣來說的。行星的原始大氣是指行星形成初期透過引力在周圍吸附的大氣,主要是氫氣和氦氣(因為這兩種是宇宙中含量最多的)。但是氫氣和氦氣很輕,對於一般的岩石類地行星比如地球來說,它們的引力小,不足以完全束縛住這些輕氣體,所以這些原始的輕氣體會逐漸逃逸回宇宙空間中。

而次生大氣就是之後從行星內部釋放出來的氣體,例如透過火山爆發。這些氣體主要含「重」一些的元素,如碳、氧等。重氣體不容易逃逸而逐漸累積、保存在行星表面。我們地球上的大氣就是從次生大氣逐漸演化過來的。

目前的觀測技術還不能對這么小的行星直接成像看到它的外觀。不過,天文學家可以透過行星的性質來推測想像它的樣子。

韋伯望遠鏡( JWST)。圖:擷取自NASA網頁

55 Cancri e可以簡單理解為放大版的地球,它與地球有相似之處,例如平均密度差不太多,都屬於岩石類行星,但是它的公轉周期只有0.74天,距離它的主星只有日地距離的六十分之一,因此這顆星被它的主星「烤」的非常熱,對着恆星的一面溫度超過3.000度,表面都是熔融的岩漿,應該不能像地球一樣孕育這麼多生命。

未來隨着探測技術不斷發展,人類將能探測到更多類地行星的大氣。透過研究它們的大氣成分並與我們太陽系的行星對比,這將幫助我們更好地理解行星以及其大氣的形成和演化。

我們不能回到地球的早期去了解它的歷史,但是如果可以探測到許多不同年齡階段的類地行星大氣,那麼我們就可以將它們作為鏡子,從中看到地球的過去甚至未來的樣子。

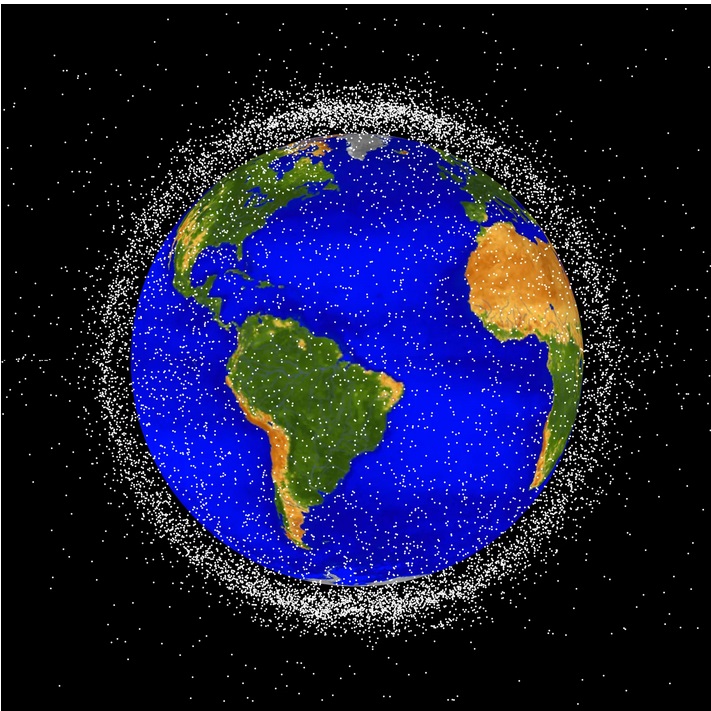

目前地球軌道範圍有大量的衛星,若有衛星發生碰撞,恐導致連鎖效應,導致地球軌道上充滿衛星碎片,並摧毀許多重要的衛星系統。圖:翻攝自 NASA官網