從1862年中俄商談勘分西北界約,到1962年中蒙確定邊界條約。經歷了整整一世紀,阿爾泰山的國際邊界正式確定下來,中國在這過程步步後退,始終是被犧牲者,損失了20多萬平方公里的土地,形成了現在只控制阿爾泰山南一隅的局面。回憶歷史、研究歷史,不是為了製造和煽動仇恨,而是為了更好地自愛自強。

(一)阿爾泰山本是中國獨有的「內山」。

《我的阿勒泰》喚起了全體國民對阿爾泰山風景和人情的濃厚興趣,人人都覺得新疆阿勒泰是人間最美的地方,是可以擺脫社會壓力的心靈寧靜港灣。「阿爾泰」和「阿勒泰」其實都是蒙古語ᠠᠯᠲᠠᠨ/altai的音譯,黃金之地的意思。

阿爾泰山不僅風景優美,還是一個文化上的聖山,由於位於歐亞草原文明的十字路口,各種文化在此交匯,因此是阿爾泰語系(包括突厥、蒙古和通古斯三個語族)民族和阿爾泰文明發源地之一。阿爾泰語系的使用範圍從黑龍江流域的蠻族、赫哲族,到伊斯坦布爾的奧斯曼土耳其人,在英語、西班牙語隨着殖民進入美洲之前,是全球使用範圍最廣的語言。自從5世紀以來,全球最強大的征服帝國,也多數是阿爾泰語系民族建立的,它們比較著名的是突厥汗國、塞爾柱土耳其帝國、蒙古帝國、奧斯曼土耳其帝國、莫臥兒帝國和清帝國。

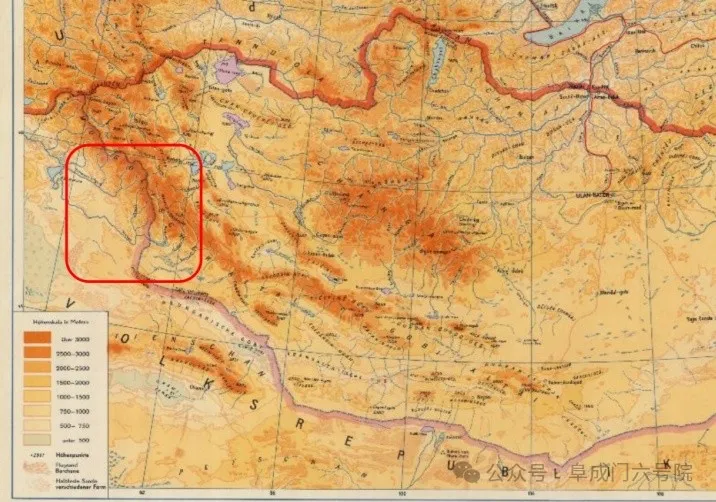

阿爾泰山目前是一個分屬於中俄蒙哈四國的國際性大山,環阿爾泰山區域大概面積30多萬平方公里,不過我們很難忽略的一個歷史事實是:它在清朝時曾經完全為中國所有,而後來在近一世紀的屈辱史中,中國一步步把最美好壯麗的山脈的大部分都丟失了,中國境內的阿爾泰山區,不過五六萬平方公里,頂多占其中的20%左右而已。

筆者由於對阿爾泰山區遊牧/狩獵民族的興趣,曾經分別對中俄蒙境內的阿爾泰山脈做過遊歷考察,可以說目睹了這個山脈的絕大多數精華。新疆的阿爾泰山區縱然美麗,但是要比俄羅斯境內部分還是要遜色很多——這裏景觀更豐富多彩,連綿800餘百公里,而新疆阿勒泰區景色真正讓人稱嘆只不過是北部中俄邊境一隅及東部可可托海,最多方圓上百公里而已,並且俄羅斯早就申報了阿爾泰山世界自然遺產;人人都驚嘆喀納斯的壯美,喀納斯湖面積45平方公里,深度188米,而俄羅斯境內捷列茨科耶湖,也就是過去中國人所稱的阿爾泰淖爾,面積233平方公里,深325米,系世界最深湖泊之一,有「小貝加爾」之稱,所以也是小巫見大巫。

(清代阿爾泰山區行政圖)

(俄境內的阿爾泰山及阿勒泰淖爾)

那麼阿爾泰山是如何從中國的一個「內山」,逐步演變為一個四國分治的國際性山脈的呢?本文且做一些梳理。

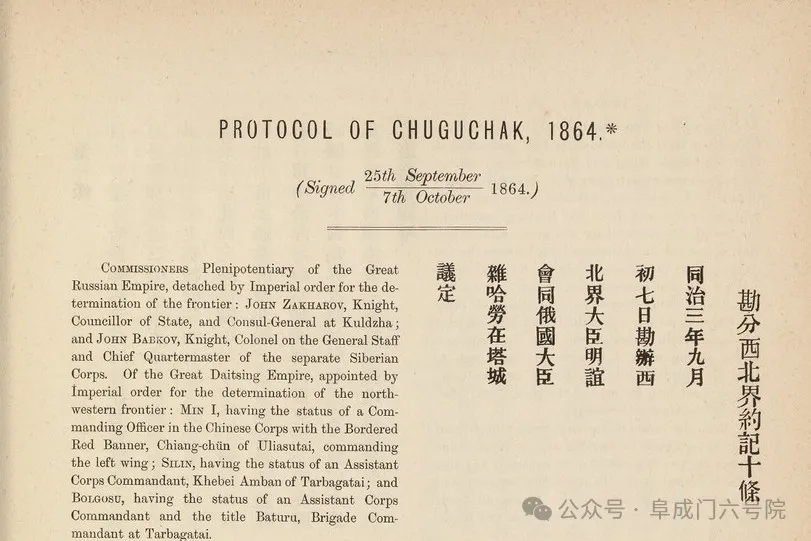

(二)《中俄勘分西北界約記》與阿爾泰山北段的喪失

在西漢張騫通使西域後,中華帝國多次經略阿爾泰山,其中唐朝前期、元代曾經完全佔領過這個區域。18世紀中葉以後,隨着清帝國對準噶爾汗國兼併的完成,這個地方再度成為中國領土,並且清王朝對此地實行了歷史上最有效的統治。

環阿爾泰山區域絕大多數地方屬於科布多參贊大臣管轄,北部主要是阿爾泰烏梁海七旗、阿爾泰諾爾烏梁海二旗,南部和東部主要是杜爾伯特部十六旗、土爾扈特蒙古二旗等,一共三十二旗遊牧民。清廷對各旗戶口有精確到個位數的統計,及對他們的進貢、會盟、軍事義務都有詳細規定,是一種行之有效的邊疆行政管理,而不是唐代那種名大於實的羈縻州。

阿爾泰烏梁海人和阿爾泰諾爾烏梁海人,其實都是最原始的、未經伊朗化的突厥人,現在俄羅斯阿爾泰共和國有個民族叫鐵列烏特(телеуты/Teleut),他們過去曾經是阿爾泰烏梁海人的一枝,這個稱謂是「鐵勒」的變稱,大家知道突厥人的第一個部落聯盟國家就是鐵勒,「敕勒川、陰山下」這首歌就是鐵勒人創造的。

19世紀初,沙俄開始覬覦這塊風水寶地,不斷派遣商隊和墾殖團到這裏滲透,逐漸控制這裏的經濟命脈,以及建立起社會關係網,而顢頇腐敗的滿清政府對此警惕性不足。沙俄得寸進尺,尤其是進入1860年代後,趁着清朝一邊要應付太平軍起義、西北回民暴動,一方面又要應付英法聯軍的侵略,於是趁火打劫,提出了佔領阿爾泰山北部、齋桑泊、巴爾科什湖流域的要求。

1862年8月起,清政府派烏里雅蘇台將軍明誼與俄羅斯勘界特使扎哈羅夫、西伯利亞獨立軍團司令部作業部主任巴布科夫會談。扎哈羅夫態度極其傲慢,每當談判遇有挫折,即要挾中止談判,採取軍事行動,赤裸裸地說「不由你們不給」!

巴布科夫更露骨,他說:雖然俄方要求的領土「始終在中國的版圖內」,但對於俄國來說,佔有他們「是一種迫切的需要」,因為這事關 「我們國家的重大利益」和中亞領土的安全。多麼熟悉的語言,多麼無恥的邏輯!大家有興趣的話,可以閱讀他的回憶錄《我在西西伯利亞服務的回憶(1859—1875)》,第三篇對這段歷史有詳細說明。1970年代,商務印書館、上海人民出版社曾經出版了很多沙俄著名殖民者的回憶錄,大家有興趣也都可以找來看看。

《中俄勘分西北界約記》讓中國喪失了阿爾泰山北段,大約12萬平方公里,這是阿爾泰山區風景最好,水草最豐美的地方。中國失去阿爾泰山北段,對西北安全也極為不利,俄可以居高臨下進一步蠶食新疆和外蒙古其他地區,這位佔領唐努烏梁海和策動外蒙古獨立埋下伏筆。

在勘分疆域談判中,中方代表要求只給地不給人,因為西北地區本來就人煙稀少,如果人口也分走,邊防更虛,而沙俄寸步不讓,《中俄勘分西北界約記》第五條規定「人隨地歸」,這一條款使屬於中國的大批哈薩克、柯爾克孜、烏梁海人等分入俄屬。

然而由於沙俄視這些亞洲民族為劣等人,施加苛捐雜稅、強徵兵役,民不聊生,他們後來又大量回流中國, 如光緒四年(1878),俄屬布魯特(柯爾克孜)某部首領庫魯玩德克上表乞求回歸中國,表文稱:「(布魯特、哈薩克)兩部歷受天朝厚恩,自從受制俄人,橫加賦斂,中戶每年納丁畜稅銀十數兩,上戶數十百兩,最下亦須數兩。兵役通事人等供應,需索在外。日朘月削,勞擾不堪」。

這種突厥語民族的內遷持續到1920年代蘇聯集體化,這就是新疆有100多萬哈薩克族人民、20多萬柯爾克孜族人民,以及阿勒泰有大量被劃歸到蒙古族的烏梁海人的來歷。

(三)沙俄進逼日甚,科阿分治

俄羅斯帝國在《中俄勘分西北界約記》獲得了44萬平方公里土地後,並不知足,此後又在 1869年之1883年之間,連續要挾清政府簽訂《科布多界約》、《烏里雅蘇台界約》、《塔爾巴哈台界約》、《科塔界約》、《科布多新界牌補記》等11個條約,來繼續蠶食烏梁海地區、阿爾泰地區和天山地區的領土,累計達10萬平方公里。

俄並且想完全佔領阿爾泰山脈,一直不間斷派遣地理考察隊、商隊等到今天新疆阿勒泰地區刺探情報,收買對清朝不滿的王公。這種活動到1900年後進一步加劇,比如哈巴河章京延年奏稱:「光緒二十六年八月,俄人曾用輪船載有炮位由額爾齊斯河溯流而上,駛至哈巴河口,謂來捕魚,經該章京阻回」;「俄人於烏利巴河、烏巴河等處採礦,每歲夏秋運礦之船幾四十號,此外由山後各處運出之木料、皮張、松子、蜂蜜等物為數亦巨,是我阿爾泰山後之利,悉以為其所奪。」如果後來沒有發生十月革命的話,今天的阿勒泰地區很可能也被俄國佔領了。

阿勒泰雖然距離科布多參贊大臣駐地不過幾百公里,但是中間橫隔阿爾泰山,山上常年積雪,每年只有夏季同行,況且山高谷深,需要十日才到,故而在邊防有天然弱點。同時,沙俄又將同治九年(1870年)協定的塔城段界碑,內推至中國境內百餘里,導致由塔爾城進入阿勒泰的道路被階段,這樣阿勒泰處於孤立無援的狀態。為了加強阿勒泰邊防,1904年清政府將阿勒泰山以西的部分單獨劃分出來,升級為阿勒泰辦事大臣轄區,相當於省一級的行政單位,史稱「科阿分治」 。

(四)外蒙古獨立後,中國對阿爾泰山東南麓主權的喪失,以及阿勒泰地區併入新疆

1911底,外蒙古庫倫活佛哲布尊丹巴為首的貴族喇嘛集團,在俄羅斯帝國支持下宣佈獨立。俄及外蒙獨立集團的戰略意圖,不僅僅是要領有其固有的喀爾喀蒙古四汗部,還要佔領科布多、呼倫貝爾和漠南蒙古,把整個長城以北的草原區從中國分離出去。

是故在俄軍掩護下,蒙軍於1912年夏季進攻科布多,清朝殘留的科布多守軍在孤立無援情況下浴血奮戰,寡不敵眾,幾乎全部戰死,城陷後漢族商民遭遇大肆屠殺和掠奪。科布多失守意味着,阿爾泰山東南麓不復歸屬中國。

(科布多)

俄蒙得隴望蜀,1913年開春後,又翻越阿爾泰山進攻阿勒泰地區,在俄蒙軍出發前,俄羅斯駐迪化總領事警告新疆最高長官楊增新不要干涉,赤裸裸威脅:你若堅持出兵,「中國自有對待之法,其阿爾泰及沙拉蘇美等處,難免中國不發軍隊佔據。」言外之意,俄羅斯要親自下場,直接佔領阿勒泰。

不過楊增新理直氣壯地回應說:「阿爾泰所轄烏梁海部落範圍,為中國領土。中國軍隊應有自由活動之權,他國不得干涉」。俄蒙軍遭到了新疆地方部隊及帕勒塔率領的土爾扈特軍的頑強抵抗,兩次進攻都遭到失敗,加上補給不足,有全軍覆沒危險。於是不得不與新疆及阿勒泰地方議和,並且於1913年12月21日簽訂《臨時停戰協定》,規定中國與外蒙以阿爾泰最高分水嶺為界,這個分界方法在1915年的《中俄蒙協約》上被正式確認。這樣南段阿爾泰山又一分為二了,中國控制的阿勒泰地區又喪失了一半。

(阿勒泰辦事大臣管轄區東半部被外蒙古佔領)

鑑於俄羅斯侵略越來越不擇不手段,為了加強西北防禦,民國政府的庫倫都護使陳毅以及阿勒泰地方貴族都堅決要求中央將阿勒泰劃給新疆,因為阿勒泰雖然名為中央直轄,但是當時內地局勢越來越混亂,還要應付日本的侵略,根本無法提供支持。

阿勒泰王公向中央政府的聯合陳奏中說:「現值邊事日亟,烏梁海各蒙爵印信被俄官所奪。爵等慄慄危懼,不得不求一力能護我,心能愛我之區,相庇以安,懇將爵等部落改歸新疆管轄。」 可見當時情勢危急,1919年中央政府決定取消阿勒泰辦事長官署,改為阿山道,隸屬新疆管轄。

楊增新過去被視為一個邪惡的軍閥,但是當時中國四分五裂,新疆抵禦外悔孤立無援,況且當時他督新不到一年,新疆處於辛亥革命後的混亂階段,他所掌握的軍隊不過5000士兵左右,況分佈在新疆各地,實在是沒有可用之兵。

然楊增新持之以恆向中央政府要求從甘肅調兵,自己又用盡辦法整合新疆地方部隊,終於建立起一個8000餘人的守衛阿勒泰地區的力量,這支部隊不僅兩次援助科布多,後來又以少勝多,取得了阿勒泰保衛戰勝利。

1919年楊增新接管阿勒泰後,又趁俄國革命之亂,收回郵權、路權、礦權,加緊向阿勒泰移民實邊,廢除封建部落制,逐步建立現代行政制度,這些做法大大增加了阿勒泰邊防力量,使得阿勒泰後來民國動盪時局中得以保全。

我們可以肯定地說,如果沒有楊增新,我們不會有《我的阿勒泰》,也不會有將軍滑雪場,不會有喀納斯湖,不會有禾木村。

楊增新和帕勒塔

(五)三區革命期間,阿勒泰地區再度險遭分裂出中國

阿勒泰、塔城和伊犁的三區革命固然有正義的成分,各族不滿盛世才的反動統治,被迫揭竿而起,但是不得不說在蘇聯等外力因素下,一度民族分裂主義佔據上風,包含阿勒泰在內的三區差點脫離中國疆土。

1943年5月4日,蘇共中央政治局會議做出了發動新疆各族人民起義,改變盛世才統治的決定。此後,蘇共中亞局在留蘇新疆僑民中廣泛成立「民族獨立小組」,發動力量「推翻漢族殖民統治」。在蘇聯的武裝支持下(派有波波夫少將為首的軍事顧問團,並提供武器支援),阿勒泰地區的哈薩克武裝首領烏斯滿於1943年12月率先起事,驅逐新疆政府駐阿勒泰各縣長官,以及驅逐漢人,成立 「阿勒泰哈薩克復興委員會」以取代過去治理體系。

這過程中,蘇軍甚至直接越界參與戰鬥,幫助烏斯滿叛軍進攻中國守軍。待1944年11月「東突厥斯坦共和國成立」後,蘇共政治局又正式做出決定,向新疆派遣500名紅軍軍官及2000名軍士和列兵,「以增援新疆的革命鬥爭」。蘇軍的直接參戰,很快扭轉了新疆的局勢,負責這個事項的是貝利亞。曾經代表中央與三區革命政府談判的鄧力群,晚年也回憶道:「1944年關鍵性的一次戰役中,國民黨一個師的主力在伊犁附近被消滅,實際上是蘇聯軍隊協助起義部隊乾的,繳獲的武器也全部武裝了民族軍」。

鄧力群所指的這個師是黃埔三期畢業生杜德孚率領的國軍預備第七師,這個師的多數士兵都戰死,杜德孚也壯烈殉國。三區革命親歷者,原新疆生產建設兵團政治部副主任格爾夏的回憶錄《歷史的回聲》,也曾經記載這個戰事,並且提及民族軍的蘇聯籍高級軍官馬爾果夫(1955年曾被授予少將軍銜,1960年回蘇聯)以殺害俘虜取樂的事情。張治中先生則在回憶錄中提到去三區視察的情況,他這樣描述當時的慘狀:「三區漢人被殺的很多,有些地方只剩了老弱婦孺數十人……青壯年都被殺光了」。

幸而國民政府在雅爾塔會議和1945年6月至7月的中蘇會談中積極斡旋,又加上張治中、宋希濂等一方面堅決對分裂勢力進行軍事鬥爭,一方麵團結三區革命政府中溫和勢力,逐漸讓三區革命放棄獨立主張,阿勒泰地區重新回歸中央政府的統治。

(六)1947年中蒙北塔山之戰與阿爾泰山邊界的最終形成

1933年起,外蒙古在阿爾泰山最南段開始越過分水嶺,對布爾根(即布爾津)河流域進行蠶食,並掠奪便民,中國一側後段邊界線後移數十公里。1940年莫斯科出版的蒙古地圖,將新疆與邊境劃至北塔山-元湖(該地現在中國邊界內50餘公里),在1940年代曾經擔任新疆警備司令的宋希濂將軍在其《新疆三年見聞錄》中說:「這意味着阿爾泰山脈南部山嶽地帶全都被劃入蘇聯和蒙古兩國,中國失地大於荷蘭、比利時、瑞士、盧森堡之和」。該書也是記錄40年代新疆史的一部好資料,有興趣者可以找來讀讀。

所以,1947年的中蒙北塔山衝突,表面上因為烏斯滿匪軍所引起,實質是中國與蘇蒙爭奪阿爾泰山最南端控制權的鬥爭。蘇蒙貪心過盛,既占科布多,又占布爾津上游,仍要再繼續佔領阿爾泰山以西的中國領土。中國守軍同樣是在惡劣的條件下,打敗了蒙軍的進攻,守住了北塔山,但是此後喪失了對北塔山以北地區的領土主權。

北塔山事件所涉及的爭端區域

1962年中國與蒙古開展邊界談判,中國秉承「必須而且應該在反對大國沙文主義方面作出榜樣,而不在於多佔一點地方」的大度原則,以事實控制線確定兩國邊界,正式確認了對阿爾泰山地區的分割。

從1862年中俄商談勘分西北界約,到1962年中蒙確定邊界條約。經歷了整整一世紀,阿爾泰山的國際邊界正式確定下來,中國在這過程中步步後退,始終是被犧牲者,損失了至少20多萬平方公里的土地,形成了現在只控制阿爾泰山南一隅的局面。中國能有阿爾泰山一隅之地也頗為不易,在這裏要再次重複一下

帕勒塔、楊增新、張治中、宋希濂這幾個名字,他們都是捍衛疆土的英雄。

最後要說,我們回憶歷史、研究歷史,不是為了製造和煽動仇恨,而是為了更好地自愛自強。一個人如果對過去國家的悲傷歷史選擇性遺忘,並且嫉恨別人提起,那麼很難說他真正愛這個國家。希望讀者留情,不要舉報,讓這個文章可以存在久一些。