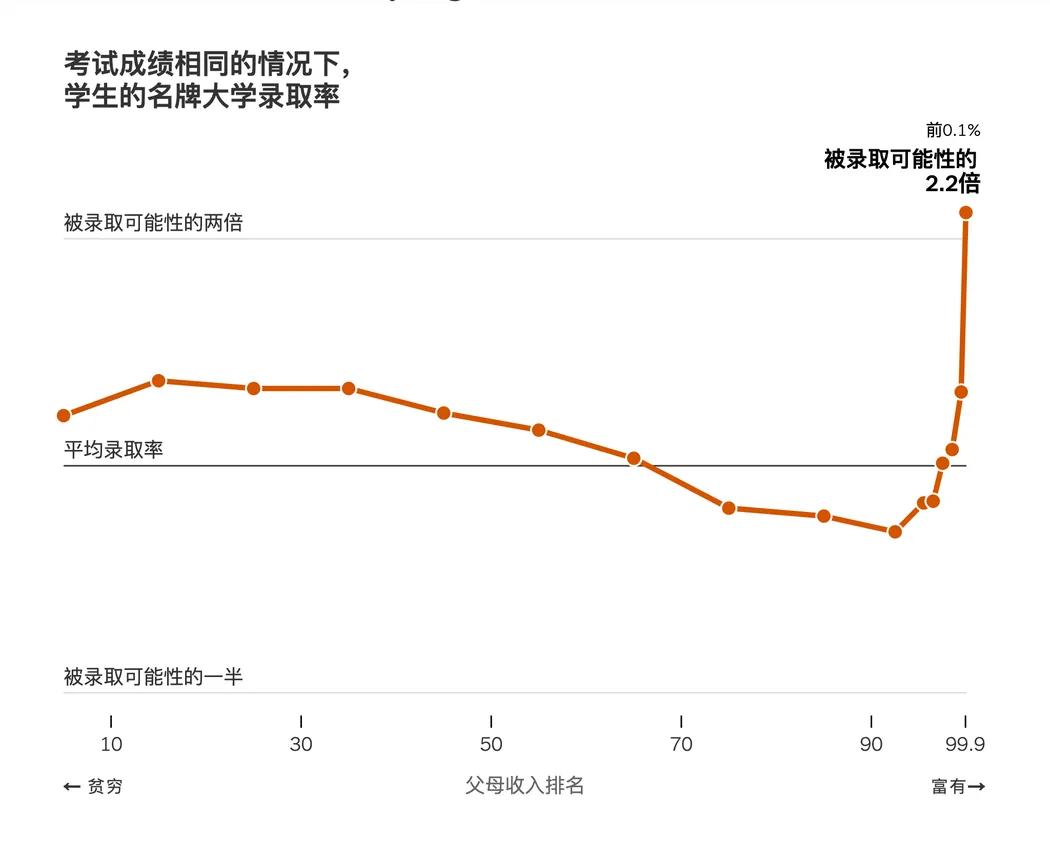

「從那個時候我開始意識到,每個人站在不同的起跑線上。在這場遊戲中,父母手上有什麼牌,有什麼經濟、社會和文化資源,決定了能否為孩子避免潛在的障礙和失敗。」

姜教授引用了社會學家布爾迪厄(Pierre Bourdieu)的觀點,教育是被所有人共識為一條重要的途徑。

參與調查的這批父母大多是60後生人,孩子是90後,姜教授把他們定義為「中國第一代需要孩子複製自己精英地位的家長」。

他們利用自身的成功經驗,不僅可以幫助孩子成功獲得大學錄取,還在孩子未來的事業、職業中提供有益的協助。

其中一位媽媽在面對「如果孩子考不上清華北大怎麼辦?」這樣的難題時表示,如果考不上,孩子有三條路可以選:①復讀一年,考上的機率會更大;②申請香港的大學;③申請國外的大學。

這位媽媽並不是僅僅給出了方案,對每一種方案如何具體實施和操作她都有充分的準備,在書中,我們可以看到不同父母如同「八仙過海,各顯神通」一般,達到目的。

無論如何,獲得一個名校錄取,是他們對孩子的「兜底」。

在種種的支持下,這些北京頂尖高中的學生們一路「廝殺」到國際競爭中——進入名校,留在全球各地工作,最終躋身為國際精英中的一員。

也正是因為父母的兜底,這些孩子的試錯機會就更多了。

尤其是經濟支持。隨着美國部分私立大學暴漲到9萬美金一年,出國留學的費用就更高了,還有在申請前的各種培養費用。

我們曾寫過這樣一段話:現在爬藤,仿佛就像是愛馬仕配貨。我們做過估算,要想培養一個爬藤的孩子,高中三四年的校外花費就得上百萬。

姜教授在書里提到過一個典型故事:有一個學生因為SAT考試成績不夠理想,一年之內往返新加坡5次,其中包括機票、酒店、報名費,就是為了能讓孩子能在分數上更高一點。

追求最好永遠是精英家庭的目標。她在那所頂尖高中見過見到過一副巨型世界地圖,在上面標出了學生們的目標——麻省理工、斯坦福、哈佛、普林斯頓、耶魯、劍橋、牛津等16所大學。

其他大學都不配稱為一流,這也難怪為什麼加入爬藤戰場的精英家庭越來越多,也越來越捨得投入。

02父母卻覺得自己什麼都沒做

然而,有意思的是,孩子們都覺得父母沒做什麼。父母也常說自己沒做什麼,孩子最辛苦,還時常愧疚自己做得還不夠。

舉個簡單的例子,書中的郭先生是當年全省考試的頭部選手,兒子卻一向成績一般,他們就動了出國的心思。但是考慮到青春期兒子的叛逆,不願意出國,他先是給兒子報了一個美國暑假訪校項目,15天的旅程結束後,兒子說「我一定要去美國。」

在這些家長中,他們常說:「孩子的人生應該由自己決定」,卻會在不經意間進行引導,或者說家庭教育潛移默化的影響。

比如為了郭先生會有策略的跟孩子進行出國目的地的討論,一開始還會假裝不同意讓兒子以為爸爸是被自己說服的,同時在選擇留學中介上也是如此,最終申請進入了美國一所TOP大學。

一切都在朝家長預設的方向發展,兒子卻覺得父母什麼也沒做:「他們根本幫不上什麼忙。」

「父母也總覺得自己沒做什麼,但付出的可太多了!」

在姜教授看來,精英父母往往是很擅於謀略的,他們看得到10步以外的距離,並且懂得如何讓孩子心甘情願走過去。他們不僅是父母,也是經紀人,是心理諮詢師……

這莫不也是一種牛娃父母身上,令人羨慕的養育智慧。

姜教授的研究貫穿了七年之久,從最初的高中階段,一直到這些學生進入大學、研究生、職場。

她看着他們從美國頂尖名校跳到英國牛劍繼續攻讀研究生,或者在國際市場上遊刃有餘地轉換着高薪的工作,真正成為了世界精英,實現了父母的目標。

但是,她也觀察到「天生拿到好牌的人很難意識到自己享受了特權。」

她在書中提到了一個故事。有個女孩高三那年想要申請約翰霍普金斯大學,在申請截止的幾個小時前,她突然感到很焦慮,於是就打電話給自己的顧問,說必須要再改一版文書,讓對方在一小時內再做一輪修改,要知道,那時已經是接近凌晨了。

身為一個國際教育媒體從業者,這樣的故事我不知道從一線老師口中聽到了多少:「他們覺得自己理所當然得到優待,得到照顧,得到最好的資源。」

按照姜老師的話說,跟中國人大多數身上有着不配得感的自卑不同,這些孩子身上充滿着「我值得」的自信和信念感。

當媒體在極力渲染考入名校、家庭條件優秀的孩子多努力時,這本書會告訴你,其實中國還有一大批同樣勤奮努力,甚至更加拼命的普通家庭孩子,只能考入二本,在輿論中徹底被隱身

不過,姜教授研究的群體都是「學神」。

然而,哪怕是在精英階層里,學神也只是金字塔尖極少的一部分,仍有少數的學霸、大量的學渣和更多的學弱在「掙扎」。

往長遠說,從以學神體系為代表的大規模牛娃宣傳極具破壞性,比如我們常看到各種超級牛娃如谷愛凌的案例來教父母育兒,一來我們會讓個人努力掩蓋了家庭資源的優勢。

哈佛大學哲學教授用「精英的傲慢」來形容這種心態,精英看不見自己的地位優勢,認為其他人都是因為不夠努力而無法成功,從而不願意承擔對社會更多的責任。

同時,也會讓同溫層的無數非學神的學生陷入無盡內耗:擔心努力後失敗顯示我的無能,不如不做了;努力後還是達不到學神的高度,對自我失去信心,甚至陷入抑鬱。

中國第一代精英的複製之路仍未結束,國際教育也變得越加高度狀元化,因此,在這場對一手觀察和分析中,透露出作者姜以琳教授身為精英的反思和關懷:

別忘了,我們羨慕的鬆弛感,其實是一種隱形的「特權」。