偷襲珍珠港之時,日本明知道國力遠不如美國,還要開戰。當時日本軍國體制下那些關鍵的決策者,到底是怎麼想的?這是一個有趣的問題,也是一個重要的問題。這件事從表面看是非理性的,但事情的發生又非一個人的衝動、昏聵、愚妄,而是基於某種心理機製做出的集體決定,所以從內部視角來看,它又是一種奇怪的理性。

關於這個現象,我看到的最好的解釋來自日本學者丸山真男。他說如果把那些日本核心圈的決策者比作堂吉訶德的話,「即便是他們當中最狂熱的人物,當他漸漸靠近風車並將其龐大氣勢與自己的手中槍兩相比較,也會不由自由地停住腳步。」也就是說,他們很狂熱,但還沒有失去衡量形勢與力量的基本理性。

但是「他們又都仿佛被某種看不見的力量驅使着,一邊懷着對失敗的恐懼渾身哆嗦,同時又閉上眼睛勇往直前。」比如東條英機自己說:「人有時候必須要有閉着眼睛從清水舞台往下跳的決心。」

正如丸山真男所說,這裏存在着日本「體制」最深刻的病理。打個不恰當的比方,武松上景陽岡之前,是不相信山上有老虎的,只以為是店家騙人。走到半道,意識到山上真有老虎,想要轉身回去,卻怕店家笑話他,於是硬着頭皮上山,這才成就一段佳話。而當時的日本軍國主義者,都知道山上有老虎,也知道自己打不過老虎,卻還是決定閉着眼睛上山摸一摸老虎屁股。

丸山真男比較了日本戰犯和納粹領袖。他發現納粹的最高層幹部都沒有學歷,而且在掌握權力之前也幾乎沒有像樣的地位。通俗的說,都是邊緣人,流氓發跡,甚至精神狀況都可疑,有的嗑藥,有的酗酒。本來就是「無法無天的人」。所以他們干出許多變態反人類的事情,比較容易解釋。

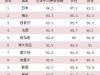

而日本這些戰犯卻都是名牌大學畢業的「高材生。」他們非但不是被社會主流排斥的邊緣人,而且其中許多人家庭出身很好,很早就步入上升階梯,有光明的前途等着他們。後來東京審判的檢察官說:

「眼前這些人不像站在紐倫堡審判台上的那些戰爭罪犯,那些人是犯罪手段老練齊備,且除了犯罪之外一無所知的所謂犯罪環境的渣滓,而這些人原本則不是無賴惡棍。他們一直被認為是國家的精英,被委任了國家的命運,是受國民堅定信賴的正直的領袖人物。這些人都知道善惡之別。可他們儘管十分了解這種分別,卻自動選擇了惡,無視其義務……選擇了必然給數百萬人帶來死與傷害……帶來破壞與仇恨的戰爭之路。……對於這種選擇他們必須負罪。」

與無賴惡棍的罪行相比,社會精英的罪行更需要解釋。丸山真男提出了「日本法西斯的矮小性」的概念。

在日美開戰前的十年裏擔任駐日本大使的約瑟夫·格魯觀察到,日本人身上有一種由自卑產生的優越感:「從強烈的劣等感中產生,卻裹着同等強烈的優等感外衣的日本人的這種超敏感性,伴隨着由虛張聲勢、盲目愛國及嫌惡外國人組織起來的國家宣傳,把處理某種爭執的手段和方法過分地誇大和重要化,以致使其與爭執本身相比顯得不相協調。」

丸山真男認為,這種劣等意識蔓延到了日本的軍國主義頭子們,「在這裏,處於領導地位的政治能力本身在表面的威容之下不斷顫抖着其敏感且纖弱的神經。」

在東京審判中,那些高級戰犯都表示,之前的戰爭不是自己引發的,自己只是沒有選擇。他們經常表示自己反對擴大戰爭,但又不得不支持擴大戰爭。有一個戰犯的話很有代表性:「作為我們日本人的行為方式,自己的意見只是意見,討論只是討論,假如國策已經決定,那麼我們就必須按國策辦事,這是我們一直以來的習慣,也是被尊重的行為方式。」

國策明明是他們這群人制定的,制定完之後又把國策推出來說自己只是服從命令,服從大多數。這種語言遊戲的目的,就是讓每個責任主體都可以不必承擔責任,至少是對自己的良心有一套說辭。

最終日本軍國體制這架龐大兇猛的機器,一邊對外不斷挑起戰端,殘害無數的生命,而從內部來看卻變成了「無人負責」。對於這樣的機器來說,除非燃料耗盡,是不可能自主剎車的。