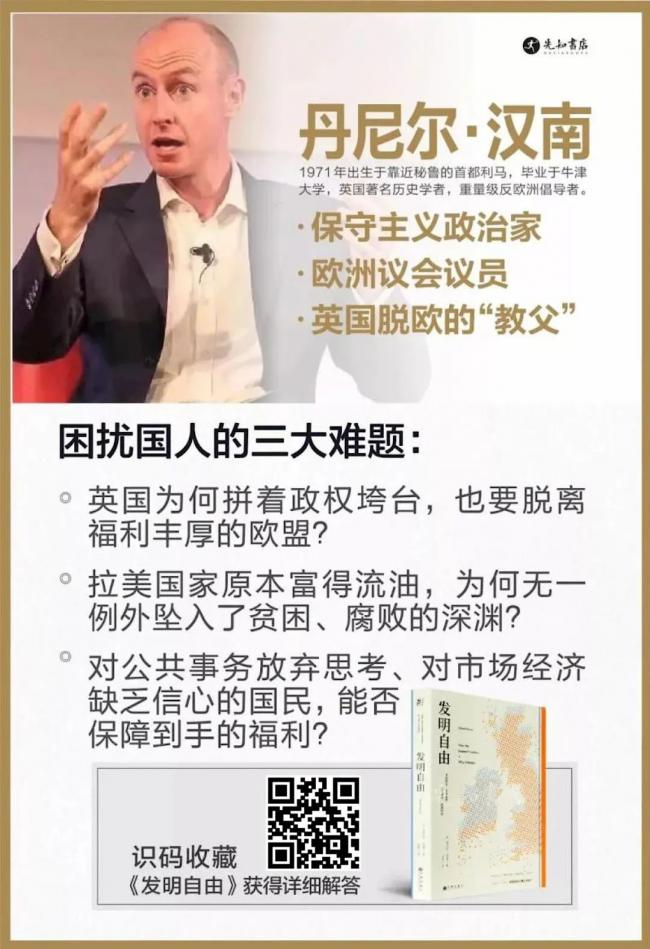

同樣是歐洲人的殖民地,北美創造了人類歷史上一度最強大、最繁榮的美利堅文明;而差不多同時取得獨立的拉美國家,卻至今處於動盪和貧困。同屬基督教文明體系,英國殖民者和西班牙、葡萄牙殖民者,有何本質區別?為什麼被英國火燒白宮的美國,一點都沒有仇恨?本文的作者丹尼爾·漢南,便出生於拉美國家秘魯,成長於英國,他毫不諱言同時熱愛着西班牙與英國文化,並用自己的親身經歷講述為什麼拉美與北美之間有着迥異的命運。

▌拉丁美洲的魔幻現實

我出生於胡安·貝拉斯科將軍治下的秘魯,四歲那年,家裏的農場闖進了一夥暴徒。媽媽牽着我從後門逃出,我爹很沉着,他要對農場上的夥計們負責。他說,絕不會讓一夥城裏來的混混把他從自己的土地上趕走。他穿着睡袍,坐在那兒,用瘦的跟紙片一樣的手給左輪手槍上膛。

貝拉斯科在1968年發動了政變,把這個國家搞得一團糟。直到最近,秘魯才從混亂中恢復過來。在那場政變中,貝拉斯科對重要工業推行國有化,頒佈了一系列土地改革法令,把所有農場都分給了軍中袍澤。警方自然也見風使舵的不再願意保護個人財產。

我爹自然知道當局靠不住,他和兩個農場保衛朝那伙正在前門放火想衝進來的壞蛋開了槍,趕跑了他們。危險終於過去了。不過,不是所有人都這麼走運。全國到處都有土地被搶佔以及礦井、漁船被強征的事發生。外資紛紛撤離,跨國公司緊急召回了他們的員工,我出生時頗具規模的盎格魯-秘魯社區全都消失了。

直到多年以後,我才震驚地發現,當時竟然沒有人在乎這一切。在南美,人們默默地接受了財產安全無保障、法律成為一紙空文、民選政府遙遙無期的現狀。你擁有的隨時可能被搶走,有時甚至連一個像樣的理由都不需要。政權更迭如走馬燈,憲法頻修如變臉。但南美人從不認為這樣的事情會在講英語的國家發生。待到我長大後去英國讀書,臨假期再回秘魯,我才開始逐漸意識到兩國間的巨大反差。

畢竟,秘魯名義上也是西方國家,也屬於基督教文明體,其建立者視自己為啟蒙運動的追隨者,堅守理性、科學、民主和民權。然而,秘魯和其他拉美國家一樣,總體上從未達到過像北美那樣理所當然就存在的法治社會的高度。南北兩塊幾乎同時被殖民的新大陸,活脫脫像一組對照實驗。

北美由英國人拓殖,他們帶去了對財產權、個人自由和代議制政府的信仰。南美由伊比利亞人殖民,他們則複製了來自西班牙本土的大莊園和專制社會。儘管在自然資源上比她的南部鄰居更為貧乏,北美洲卻成了全世界最理想的生活地區,吸引着無數懷揣自由夢想的人。與此相反,南美洲仍舊保持着近乎原始的,如霍布斯所描述的政府民選前的黑暗狀態。

▲里約熱內盧的貧民窟

在這截然分殊下,無法否認這兩種不同文化間具有天大的區別。儘管我是忠實的西班牙迷。我熱愛西班牙的文學、歷史、戲劇和音樂。我在每個拉丁美洲國家,以及西班牙都過得很開心。只是,待在那裏越久,我就越難相信「英語世界」和「西班牙語世界」會共屬一個相同的西方文明。

西方文明到底是什麼?

說到底,什麼是「西方文明」?丘吉爾在1938年說:「沒有什麼詞比文明一詞的使用更不嚴謹了。它究竟指什麼?它是指一個建立在民權觀念之上的社會。在這樣的社會,暴力、武備、軍閥統治、騷亂與獨裁,讓位於制定法律的議會,以及可以長久維護法律的公正的獨立法庭。這才是「文明」在此沃土上才會源源生出自由、舒適和文化。當文明統治國家,芸芸眾生得享安定之生活。我們珍惜過去的傳統,前賢的遺贈正是人人安居樂業的財富。」

丘吉爾的話中包含了三個不可缺少的要素:

◎第一,法治原則:

現代政府無權制定規則,規則存在於更高的維度,並且由獨立的仲裁機構進行解釋。換句話說,法律不是政府控制國家的工具,而是保證任何個體尋求救濟的運行機制。

◎第二,個人自由:

說任何想說的話的自由,和同氣相求者舉行集會的自由,不受阻礙地做買賣的自由,自主處置個人資產的自由,選擇工作和僱主的自由,僱傭及解僱人員的自由。

◎第三,代議制政府:

不經立法者同意,不能頒佈法律,也不得徵收稅賦;而這些立法者應當是由民眾選出並且向民眾負責的人。

現在,讀者不妨自問有多少習慣上被貼上「西方國家」標籤的國家堅持了上述原則?又有多少國家到今天仍然堅定地遵循這些原則?

自我當選歐洲議會議員以後,這個問題就一直在腦海中縈繞不去。歐盟建立的前提是,28個成員國屬於同一個文明共同體。理論上,儘管各國文化會有差異,但所有成員都簽字承諾共享西方的自由民主價值觀。

但現實並非如此。法治原則、個人自由、民主政府構成西方文明的這三個原則,在歐洲各國中的地位是不一樣的。當歐盟成員國採取集體行動時,這三個原則隨時都會被置於各國的政治需要之下。布魯塞爾歐盟總部的精英們只要覺得礙事,就把法治原則扔一邊去了。

我舉一個大家熟悉的例子:歐元區的救市行為明顯就是違法的。《歐盟憲法條約》第125條明確規定:「聯盟不得對成員國的中央政府、地區和其他公共機關,由公共法律管理的其他機構,以及公共事業部門提供擔保。」這一條款不只是一條技術性規定而已,它是以德國同意停止流通馬克為前提的。所以,默克爾說:「在這個條約下,我們不能做任何救市行為。」

但是,當大家發現如果沒有現金注入歐元就將不保之時,條約的條條款款立刻被拋在了一邊。時任法國財長、現在的國際貨幣基金組織總裁克里斯蒂娜·拉加德為他們所做的一切加油打氣,說:「我們違反了所有規定,因為我們要關閉銀行,採取行動拯救歐元區。《里斯本條約》是很明確,但它不能救市!」

在英國人看來,這場行動不倫不類。規則已經用律師們可以使用的再清楚不過的語言明確制定出來了,但當它礙事兒的時候,條款就被「蒸發」了。當英國媒體這樣報道此事件時,招來的卻是諸如「島國心態」、「盎格魯-撒克遜式的死腦筋」一類冷嘲熱諷。正如歐洲議會一名葡萄牙議員對我說的那樣,其他人都認為,「實際效果比立法更重要」。

▌盎格魯-撒克遜的世界

這些以英語為第一語言的地方在歐洲被統稱為「盎格魯-撒克遜世界」。這一稱號並非基於種族而是依據文化。當法國人或者西班牙人說提到時,他們指的不是盎格魯-撒克遜人的後裔,而是說英語並認同小政府的人,無論他們身處三藩市、斯萊哥或者新加坡。

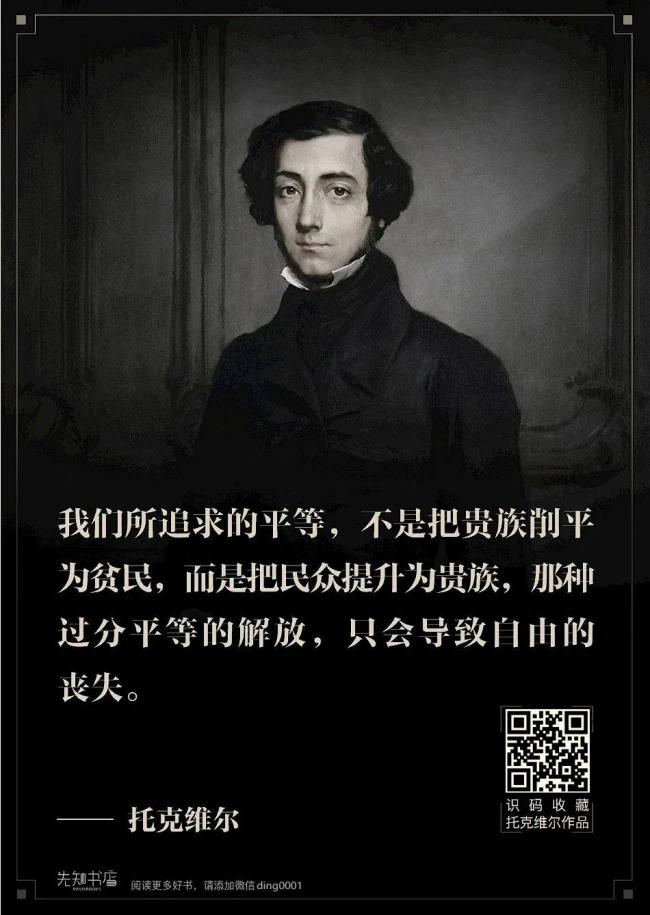

在歐洲大陸的許多評論者看來,美國、英國、澳大利亞和其他英語國家的人構成了一個「盎格魯-撒克遜」文明體,他們最大的特點是都信奉自由市場。19世紀30年代早期,托克維爾在《論美國的民主》第一頁就指出,英語國家為新大陸帶去了他們獨特的政治文化觀念,並在新大陸生根發芽,這一過程完全不同於法國和西班牙的美洲殖民地。他寫道:「美國人是自治的英國人。」

過去一百年的國際衝突中,自由的北美三度捍衛了自己的價值觀。在兩次世界大戰和後來的冷戰中,將個人置於國家權力之上的國家戰勝了與此相反的國家。在這三次衝突中,有多少國家一直堅定地站在自由一方?這份名單很短但絕大多數是以英語為第一語言的民主國家。

讀者可以看看二戰紀念碑在歐洲本土以外的分佈,算一算志願者的數量。第二次世界大戰中,新西蘭總共動員21.5萬人,南非41萬,澳大利亞99.5萬,加拿大106萬,印度240萬,其中絕大部分人都是自願入伍的。

是什麼力量召喚着這些年輕人跨過半個地球,就像一戰中召喚他們的父輩一樣,去為一個他們素未謀面的國家戰鬥?僅僅是血緣和語言上的聯繫?!這兩次世界大戰難道僅僅是一場種族衝突、放大版的南斯拉夫分裂或者胡圖族對圖西族的屠殺!?

這一切既不取決於政府動員士兵上戰場,也不取決於人們立刻響應了徵召。士兵們很少沉溺於感情用事。但在他們的日記和通信中,我們會發現,他們有一種堅定的鬥志——他們正在捍衛一種「優於敵人的生活方式」。在兩次世界大戰中,他們都相信自己是在「為自由而戰」,正如那個時代的口號一樣。

▲一戰時的印度士兵

我們通常會認為,今天的普世價值早晚有一天能獲得最終勝利。然而,沒有什麼東西是非贏不可的。如果第二次世界大戰的結局有所不同,自由很可能會被逐回北美大陸。如果冷戰採取的是不同的方式,那麼兩大陣營有可能同歸於盡。實打實地說,西方的勝利要歸功於「英語民族」取得的一系列的軍事成功。

作家馬克·史坦一貫話糙理不糙,他說,大陸歐洲為世界貢獻了精美的油畫、悅耳的交響樂、法國紅酒、意大利女演員,以及足以使我們迷上多元文化的種種事物。

但當我們審視這一段以忠於自由民主為特徵的「政治化的西方」概念形成的過程時,不難發現,葡萄牙、西班牙和希臘的所有政治領導人的童年都是在專制中度過的,希拉克和默克爾也是如此。我們忘了,和平的憲法改革在這個世界上何其之少,而發生在盎格魯圈以外的更是寥寥無幾。

意識形態的邊界推進得遠比國境線要快得多。歐洲國家全面擁抱西方價值的浪潮,第一波發生於1945年後,第二波則在1989年。在此語境下使用「西方價值」一詞,其實是相當客氣了。我們真正的意思是說,這些國家已經接受了盎格魯-美利堅政治制度的基本特徵。

選舉議會、人身保護令、契約自由、法律面前人人平等、開放的市場、出版自由、改變宗教信仰的自由、陪審制……以上種種,無論如何也不能說是一個先進社會生來就有的組成部分,它們是藉助英語語言發展出的政治意識形態的獨特產物。這種意識形態,連同這種語言,傳播得如此廣泛,以至於我們常常忘記了,它們的源頭實際獨一無二。

▲多佛白崖:歐亞大陸西端一隅濕冷島國

歐亞大陸西端一隅濕冷島國上的居民,偶然地確立起政府必須服從法律、舍此別無他途的觀念。法律之治確保了財產及合同的安全,反過來催生了工業化和現代資本主義。在人類歷史上,第一次形成了獎勵生產而不是支持掠奪的制度。事實證明,這一制度為講英語的移民所攜帶,一路漂洋過海,在費城古老的議會大廳中,最終以精妙的方式結晶為美國憲法。

美國的榜樣如此成功,以致當今世界各國無一例外幾乎都想複製此例,至少想克隆出其外殼。就算是最無恥的獨裁政權,現如今也一樣有了所謂的國會。戰戰兢兢的代表們正雲集於所謂的政黨組織中扎堆開會,仰承總裁的意志。

甚至連最骯髒的專制政權也有了自己的最高法院,起碼從紙面上看,它不再是權力的工具。但是真正有意義的政治自由——在代議制民主政體中的法治之下的自由——依然還只是一個不多見的現象。一廂情願地認為這一制度會比英語民族的霸權更長壽,實在是個錯誤。

▌盎格魯圈與其說是一個民族概念

不如說是一個文化概念

盎格魯圈與其說是一個民族概念,不如說是一個文化概念,而這正是她影響力的最大來源。維多利亞時代的作家們盡力想證明英語民族在人種上的優越,他們的證據在當時就有爭議,而今更難立足。居住在墨爾本的希臘夫婦的孩子比他在米蒂利尼島上的堂兄更富有也更自由,原因無關種族,只關乎政治制度。

要成為盎格魯圈的成員,需要遵循那些構成英語文化核心的基本習俗和價值觀,它們包括個人自由、法律之治、注重合同與契約、自由是政治及文化價值的第一追求。組成盎格魯圈的國家分享着共同的歷史記憶:《大憲章》,英國和美國《權利法案》,陪審制、無罪推定以及「一人之家即他的城堡」等普通法原則。

▲約翰王於1215年6月15日簽署《自由大憲章》

將自由的傳播與盎格魯圈興起的過程視為一體,這一觀點一度毫無爭議。宗教改革後,很多講英語者將他們文明的優越視為上帝所助。他們的文明就是要建一個新以色列,一個被上帝選中、受命要給世界帶來自由的國家。

英美歷史學家找到了他們的先輩在走向現代化和偉大之路上的串串腳印:普通法的形成、《大憲章》《大諫章》、1689年英國《權利法案》《美國憲法》、技術革命、廢除奴隸制......

自由與其說是「西方的」、毋寧說是「英國的」獨特發明。選舉議會、人身保護令、契約自由、法律面前人人平等,以及開放的市場、改變宗教信仰的自由……以上種種,皆是英語民族對世界政治意識形態所做出的獨特貢獻——用英國著名歷史學者、政治家丹尼爾·漢南的話說,這是「盎格魯圈的奇蹟」。

現在流行提問「我是誰、從哪裏來、到哪裏去」,丹尼爾·漢南的《發明自由》一書可視為對這三個問題的回答。自由不分國界,英國人的答案,對我們來說也同樣極具價值:

◎想認識現代世界的真實面貌,就不得不面對盎格魯圈

盎格魯圈,即指受英國自由價值觀影響的、講英語的國家和地區,前身都是英國的殖民地,核心是英、美、澳大利亞、加拿大和新西蘭。漢南認為,盎格魯圈的國家,經濟、社會發展水平明顯高於全球其他地區,為什麼屬於盎格魯圈的英國、美國能長期保持國際領導地位?為什麼這個圈中的國家能佔據大半個世界的幾乎所有的制高點?

◎英國人為什麼不自信了?

自由是英語民族成功的秘密,隨着自由陣營贏得了二戰這場宏大戰爭的勝利,自由已經成為現代人集體潛意識的一部分。然而,放眼當下,歐債危機、貿易陰影、極端組織興起、中東局勢一觸即發、……世界並沒有變得更好。曾斷言「歷史被自由所終結」的弗朗西斯·福山也收回他草率的觀點,這是否就意味着「自由的失敗」?英語民族的「成功藥」再也不靈了嗎?

◎英國脫歐的另一種解釋

脫歐並不是簡單的黑天鵝事件,脫歐的公投結果植根於英國根深蒂固的傳統理念之中,在漢南看來沒理由為一個不切實際的理想與越來越官僚化的歐盟同床異夢……為什麼英國人並不把自己視為歐洲人?為什麼英國與歐陸國家結合是一種錯誤的政治選擇,不能讓歐洲變得更好,反而讓英國變得更糟?

為此,先知書店誠摯推薦丹尼爾·漢南《發明自由》一書,這是一本關於盎格魯-撒克遜文化圈缺失已久的作品,它將帶領我們重新探索這段發明自由的旅程,啟迪我們思考應如何面對未來。

在全球化的時代,觀念融合,文化交匯,人類總是有趨同的一面。自由的基因永遠潛藏在每個人的心裏,所有的例外,終將匯成滾滾巨流,奔向自由的海洋。