導讀:2022年12月16日,美國拜登政府推翻了 1954 年美國原子能委員會(AEC)撤銷美國原子彈之父羅伯特·奧本海默安全許可的決定,正式為奧本海默平反。

就在昨日,諾蘭的新片《奧本海默》正式上映,被影評人譽為是本世紀最重要的影片。

本片所涉及的「奧本海默事件」是20世紀美國的最大冤案之一。這裏面既涉及到政治鬥爭,也與個人恩怨有關,更與冷戰、麥卡錫主義脫不了干係。本文分析了導致「奧本海默事件」的各種因素,揭示出一些貌似公正的程序下面之所以隱藏不公正的原因。科學家的良知與政治家的「利益」之間存在着巨大差異;科學家的性格與命運之間關係複雜。

「奧本海默事件」是一出不該出現的悲劇,人類應該從中吸取更多的教訓,特別是在政治風雲波詭雲譎的今天。

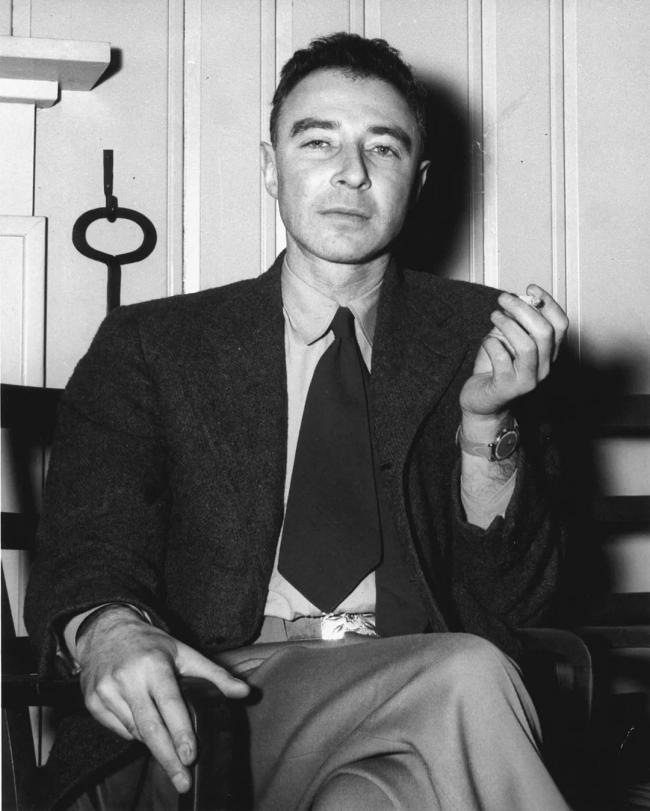

奧本海默曾領導「曼哈頓計劃」在第二次世界大戰期間製造第一顆原子彈,被認為是「原子彈之父」。戰爭結束後,奧本海默因為反對核擴散和發展氫彈的立場,遭質疑對美國不忠誠,被美國原子能委員會撤銷安全許可。圖為奧本海默拿着標誌性的香煙,攝於1946年。圖源:維基百科

美國「原子彈之父」奧本海默(J. Robert Oppenheimer, 1904-1967)逝世近56年。他在「曼哈頓工程」中顯露出的卓越才能和在「安全聽證會」上所遭受的奇恥大辱分別代表了他一生的「輝煌」和「悲劇」。對他的評價一直存在分歧。「奧本海默事件」是導致分歧的焦點。

隨着一些檔案的解密,幾本有分量的關於奧本海默的書出現在世人面前[1]。他們的研究,給為我們思考「奧本海默事件」所帶來的後果提供了新的視角。

以前的研究,關注奧本海默行為和性格特徵的居多,認為他被迫離開權力走廊多少也是咎由自取[2]。正是他的一系列不經意的行為,構成了他最後的悲劇:他在20世紀30年代中期以後的一些親共活動,他的所謂對朋友和學生的「出賣」,他在「薛瓦利埃事件」方面對安全官員所做的前後不一的陳述,他反對氫彈的僵硬態度,甚或是他的人際關係和私生活等[3]。有少數學者刻意把奧本海默看成是悲劇人物,而把原子能委員會(Atomic Energy Commission,簡稱AEC)主席施特勞斯(Lewis Strauss)、美國「氫彈之父」泰勒(Edward Teller)[4]、美國空軍的某些首領以及聯邦調查局(FBI)局長胡佛(J. Edgar Hoover)看成是造成這場悲劇的反面角色,渲染這些人在擊倒奧本海默的過程中的作用[5]。

這些分析不無道理,尤其是性格特徵對個人命運的影響分析具有一定的說服力。但似乎還不夠。不同的因素所起的作用迥異,應該區別對待。如博爾登(William L. Borden)的控告信、AEC的正式起訴書,就不能與艾森豪威爾總統的決定等同對待。更重要的是,以往的分析忽略了冷戰、麥卡錫主義[6]等因素所構成的大背景;沒有從司法角度來考察聽證會委員構成是否採取了「迴避」和「公正」原則、判定標準是否適宜,「執法者」是否具有偏見等所產生的影響。

「奧本海默事件」是一張網。要想弄清它,就得對與此相關的其他事件,如「薛瓦利埃事件」、「康頓事件」、「彼得斯事件」以及「富克斯事件」等有所交待。有些事件的發生具有很大的偶然性,有些則不可避免。不過,在這場悲劇中,V.布殊(Vannevar Bush)、科南特(James B. Conant)等人頂着壓力,敢於直言的表現,讓人們看到了人性的光輝。

一、脆弱的心靈

1904年4月22日,奧本海默出身於紐約一個非常富裕的德裔的猶太家庭。與大多數著名的物理學家一樣,奧本海默是一位神童。他對科學的興趣始於六、七歲期間。他的祖父送給他一些礦石標本。從那時起,他就熱衷於研究礦物學。他11歲時就被選為紐約礦物學會會員,一年之後,在那裏發表了他的第一篇論文。[7]

少時的奧本海默身體單薄,但卻充滿活力。中學最後一年他拼命學習,以十門功課全優的成績畢業。後因患痢疾,導致結腸炎,不得已獨自留在家中與書為伴。為緩解兒子的陰鬱情緒,父親求人帶他到西部山區療養。有好幾個星期,他在科羅拉多和新墨西哥州的群山之間漫遊。這裏的一切給他留下了不可磨滅的印象。從此他的一生就與新墨西哥州結緣,後來成就他聲名的洛斯阿拉莫斯也在這裏。

1922年,18歲的奧本海默進入哈佛大學學習。他的弱點和戲劇性的才華,在大學二年級時表露無遺。年僅19歲的奧本海默給他的中學老師史密斯(Herbert Smith)寫信:「我努力學習,寫了無數的論文、筆記、詩歌和垃圾;我去數學圖書館,閱讀,去看哲學著作。……」[8]

他曾想當建築師、古典文學家、詩人和畫家,最後決定獻身科學,選擇化學專業。與此同時,他還學習數學、物理和哲學。他的興趣太廣泛了。他懂拉丁文、希臘文、法文、德文、荷蘭文、意大利文[9],甚至還懂一點中文以及少量的梵文。他常閱讀希臘文原版的柏拉圖對話錄,以及梵文的印度史詩。他只用了三年就完成學業,並以最高榮譽(summa cum laude)獲得學位。

在大學期間,他發現自己很難與人相處。他有過幾個朋友,但絕談不上親密,也從未與女孩子約會。他要扮演的角色太多,他在這些相互衝突的角色中苦苦掙扎。一方面,他享受着令人驚訝的自由自在,另一方面,又充滿了深深的憂鬱。他最不能容忍粗鄙的語言或陳詞濫調,經常有一種鑽到牛角尖中不能自拔的危險。

儘管他的天性適合做一個理論家,在大學的實驗室表現也不佳,但受布里奇曼(Percy Bridgman)的影響,他還是喜歡上了實驗物理學。當時,物理實驗的中心不在美國,而在歐洲。1925年,年僅21歲的奧本海默,拿着布里奇曼給盧瑟福的推薦信,遠渡重洋來到英國。但盧瑟福認為他大學裏學的是化學,成績又不突出,不肯收留他。他後來又轉向J. J. 湯姆遜,結果湯姆遜交給他的實驗也沒有做好。他在劍橋大學的經歷,讓他對自己作為一位實驗物理學家的理想徹底破滅。他的孤獨感,思鄉病,加上對自己弱點的覺察,所有這些加在一起,讓他對自己感到絕望,陷入焦慮之中。很快他就精神崩潰了。

1925年秋,他在導師的桌子上放了一個有毒的蘋果。學校當局讓他去看精神病醫生。他被診斷患了早髮型痴呆症(dementia praecox),且已無可救藥。他的高中同學、哈佛校友弗格森(Francis Fergusson)這時也在劍橋,費格森認為他肯定能恢復,就陪他一起去法國旅行。有一次,正當他們閒聊時,奧本海默突然撲到費格森身上,試圖扼死他。費格森經過費力地掙扎,才得以脫身。

奧本海默當時確實已接近精神分裂症的邊緣[10]。經過調養,他的精神逐漸恢復正常。奧本海默後來決定接受玻恩(Max Born)的邀請,到量子力學的發祥地之一格丁根繼續深造。他在格丁根只逗留了九個月。正是在這個短暫的時期,他發表了幾篇優秀的研究論文,並獲得博士學位。他變得自信起來。

當他1927年回到美國時,通過他的出版物,他在美國物理學界已經非常有名了。他同時得到十幾所大學的邀請。最後,他選擇在加州理工學院(Caltech)和加州大學伯克利分校(UC Berkeley)同時擔任教職。基本上是一邊一個學期。之所以選擇伯克利,是因為他覺得「那兒還是一塊沙漠,沒有理論物理的基礎,可以干一番事業。」而保留加州理工學院的職位,是因為在那裏可以與同事們討論,產生思想火花。正是在加州理工學院期間,他發現自己的數學基礎不行,於是申請基金再去歐洲。這次他先在荷蘭萊頓與埃倫費斯特(Paul Ehrenfest)相互切磋,後又到瑞士蘇黎世向泡利(Wolfgang Pauli)請教,併到萊比錫參加海森伯的短期研討班。他於1929年夏回到美國,在伯克利擔任物理教授。儘管開始時教學上還有點困難,但很快他就變成學生心目中的偶像。他的言行舉止成為學生們競相模仿的對象。[11]

儘管奧本海默經常帶學生光顧豪華飯店,向學生介紹各種名酒,但成為他的學生絕非易事。「他希望他所做的每一件事和結交的每一個人都與眾不同。」奧本海默無論挑選朋友、學生、愛人、同事,都首先看他們是否符合他的這個標準。他決不能容忍任何形式的愚蠢言行,好朋友更不例外。這種對別人突然進行尖酸刻薄的諷刺加上粗魯的態度,讓一般人接受不了。不了解奧本海默的人,很容易懷恨在心。正是他的這一個性後來給他帶來了無數的麻煩。

奧本海默最為擅長的是評論別人的成果,而不是發表自己獨到的見解。正如他的學生玻姆(David Bohm)所說,「他博學多才,但不求甚解。他具有集中精力鑽研一個問題的才能,但缺乏必要的耐心。」[12]

一開始,他只關心研究和教學,對政治根本沒有興趣。他既不看報,也不聽收音機。1929年股票市場大崩潰,他是在幾個星期後才知道的。[13]1930年代初,他親眼目睹了大蕭條對美國社會的影響。他發現人們的生活與所處其中的政治和經濟狀況密切相關,感到有必要參加一些社交活動。

在他的戀人、美共黨員塔特洛克(Jean Tatlock)的幫助下,奧本海默參加了各種社會活動。當他看到學生就業困難,就積極籌建「教師聯合會」地方分會的工作。也正是在這個組織中,他遇到了對他後半生產生重要影響的人——薛瓦利埃(Haakon Chevalier)。薛瓦利埃是伯克利的法國文學副教授,時任「教師聯合會」的主席。出於對奧本海默的絕對崇拜,在其後的五年裏,他與奧本海默成為密友。

薛瓦利埃,時任伯克利的法語助教,1934年攝

20世紀30年代,大多數美國知識分子都支持反法西斯主義的運動。沒有幾個有正義感的人不對共產主義感興趣。奧本海默的朋友和學生中就有不少共產黨人。除了塔特洛克外,奧本海默的弟弟弗蘭克(Frank Oppenheimer)、弟媳傑基(Jacquenette 「Jackie」 Quann)都是共產黨員。奧本海默定期向黨組織捐錢,參加各種活動,但他從來沒有加入共產黨。主要原因是因為他對共產黨這種規模很小的組織不夠信任。同時他又非常堅持個人自由,不願受共產黨黨綱的約束。

奧本海默與塔特洛克的戀愛沒有持續下去。據說塔特洛克患有嚴重的狂躁―抑鬱交替症,並有潛在的雙性戀趨向。[14]經過幾次短暫的戀愛後,這個鑽石王老五,1939年8月遇見了基蒂(Katherine Puening Harrison,簡稱Kitty)。兩人一見鍾情。[15]據說基蒂是德國元帥凱特爾(Wilhelm Keitel)的外甥女,她出生在德國,兩歲時隨父母移居美國。她在認識奧本海默時,剛第三次結婚。她是美共黨員。她的第二任丈夫也是美共黨員,死在西班牙內戰。1940年11月,她與奧本海默結婚,六個月後,他們的兒子出生。[16]

二、捨我其誰?

奧本海默享受着在伯克利所獨有的快樂。他的父親1937年去世時,給他留下了一筆高達20萬美元的遺產,讓他能過上無憂無慮的生活。以至於在35歲時,他在學術上並沒有做太多貢獻,而人們原初對他卻是抱着莫大的期望。

戰爭改變了一切,也把奧本海默推到了風口浪尖。日本偷襲珍珠港,把一直處於觀望的美國最終拖入戰爭。而趕在法西斯德國之前生產出致命的核武器就成了美國的當務之急。遺憾的是,雖然美國政府很快制定了核武器研究計劃,但進展非常緩慢。只是到了1941年春,當英國科學家通過計算證明,有可能造出原子彈時,美國政府才真正加快了步伐。

1941年秋,在他的朋友和伯利克的同事,1939年度諾貝爾物理獎得主勞倫斯(Ernest O. Lawrence)的鼓勵下,奧本海默應邀參加了由康普頓(Arthur H.Compton)主持的第一次原子彈秘密會議。1941年10月14日,勞倫斯在寫給康普頓的信中說,「奧本海默有很重要的新想法。……我對奧本海默充滿信心。」正是在這次會上,奧本海默提出了許多建議,康普頓讓他從事快中子的研究,對奧本海默的工作非常讚賞,並於1942年1月聘請他全力參加原子彈計劃。1942年夏,奧本海默在伯克利召集了一個小型會議,討論製造原子彈和氫彈的可能性。

原子彈計劃由陸軍工程兵全力承擔。主負責人為格羅夫斯(Leslie R. Groves)將軍。他在建立五角大樓時的卓越表現使他成為最佳人選。但是科學主管由誰來當呢?

這個人在科學上必須要有足夠的權威,最好是諾貝爾獎得主,有行政管理經驗,沒有政治上的「污點」。能滿足這幾點的人,如勞倫斯、康普頓、尤里(Harold Urey)都各自管着自己的一攤事,離開他們,根本沒法運轉。奧本海默可是一條都不滿足。他從來沒有做過管理工作,也不是一個好的實驗物理學家。更要命的是,由於他親共,參加共產黨及其外圍組織的各種活動,早在1941年3月28日,FBI就為奧本海默建立了第一份檔案。檔案中記載他參與的各類活動。其中,1940年參加在薛瓦利埃家中召開的會議,為他帶來了麻煩。陸軍拒絕發給他安全許可證。

奧本海默與格羅夫斯視察原子彈試爆後的廢墟

格羅夫斯與奧本海默完全屬於兩類人。格羅夫斯經驗豐富、野心勃勃,奧本海默外表儒雅,書卷氣濃。他們之間從外形到愛好的巨大差距正好形成一道奇妙的組合,儘管格羅夫斯輕視奧本海默所代表的一切,他還是有一種旁人不及的能力。他發現了奧本海默身上的矛盾個性正是他所需要的:作為一位傑出的物理學家,他能夠召集一大群同樣優秀的科學家為之工作;由於他的知識面異常寬廣,他能知曉其他科學家的工作,並給出恰當的判斷;作為一個完美主義者,他會驅使自己和他人竭盡全力地工作,趕在納粹之前造出原子彈。儘管存在所謂的「安全問題」,在格羅夫斯看來,這完全是大學生們玩的遊戲,不過是不想背叛朋友而已,他對美國的忠誠是沒有任何問題的。更重要地是,格羅夫斯認為,奧本海默比任何其他科學家都易受他的控制。 [17]

儘管FBI給出了否定性的報告,1942年9月,格羅夫斯仍任命奧本海默為科學主管。他確信奧本海默是能夠被信任的,而且曼哈頓計劃需要他。他的潛力超過安保上的任何危險。[18]格羅夫斯聽從奧本海默的建議,在他所鍾愛的新墨西哥州選了一個地址:洛斯阿拉莫斯。

洛斯阿拉莫斯的技術區一角

洛斯阿拉莫斯是個偏僻的小鎮,原來只有一所簡陋的小學。戰爭期間迅速成長為一個擁有4000個平民,2000名軍人的小鎮。它的三個實驗室日夜不停地運轉,與分散在芝加哥的冶金實驗室、華盛頓州的漢福特鈈反應堆、田納西州橡樹嶺的克林頓實驗室之間進行不間斷地交流。所有的協調工作都由奧本海默來承擔。很快,奧本海默就從他所雇來的傑出的科學家身上學到了很多東西。正是在洛斯阿拉莫斯,奧本海默充分施展了自己的才華。一般認為,除了奧本海默,沒有人能管理和領導整個研究隊伍。

1943年初,在陸軍的正式要求下,FBI停止了對奧本海默的調查。陸軍向FBI保證,它們會對奧本海默進行全天候技術監視,並會派專人盯梢。[19]

就在奧本海默離開伯克利到洛斯阿拉莫斯前夕,薛瓦利埃告訴他,美共三藩市地區的負責者埃爾坦登(George C. Eltenton)試圖從奧本海默處獲得研究情報,好傳給蘇聯。奧本海默當場拒絕。八個月後,他主動地向陸軍安全部門報告此事,談到了埃爾坦登、以及一個中間人試圖接近三位科學家這件事。但他拒絕提供中間人和三位科學家的名字。正是這個奧本海默自認為聰明的做法——埃爾坦登試圖獲得情報,薛瓦利埃將消息告訴了他,被他嚴正拒絕,八個月後,他才將這個故事告訴了軍方——讓他後來身陷囹圄。出於各種考慮,他在這件事上有過幾個前後不一的說法。

當格羅夫斯親自詢問奧本海默,誰是中間人、是哪三位科學家時,奧本海默最初還是不願說出具體的名字。[20]因為他認為這件事已經過去,並且沒有造成任何影響。當格羅夫斯繼續施壓,並保證不向上面反映時,奧本海默才說出中間人是薛瓦利埃。這就是所謂的「薛瓦利埃事件」。

格羅夫斯相信奧本海默對美國的忠誠,因而繼續信任他。按照格羅夫斯的說法,如果在曼哈頓計劃中出現了顛覆份子,奧本海默會認為是對他的背叛,將是對他青史留名的最大威脅。出於自尊,他就不會冒這樣的風險,他不會讓任何國家趕在他的實驗室之前造出原子彈。

戰爭期間,奧本海默一直是FBI的監視對象。他的電話被竊聽,來往信件被拆開,還要時不時地接受安全官員的訊問。[21]他儘量配合安全官員。當他們問他對他的幾個被懷疑是共產黨員的學生的看法時,奧本海默天真而又書生氣的回答,構成了對學生的傷害。1943年8月,為了表示自己的清白,奧本海默告訴一個密探,在他的曼哈頓計劃中不會有任何一個共產黨員。

這是洛斯阿拉莫斯奇怪的一景:一方面,殫精竭慮的科學家和總指揮,以犧牲健康為代價,認真對待每一個技術細節;另一方面,疑神疑鬼的安全官員和密探又處心積慮地試圖找出蛛絲馬跡的安全隱情。奧本海默之忍辱負重可見一斑,安全體系之荒唐亦可見一斑。

1945年7月16日,第一顆原子彈在新墨西哥州的阿拉莫戈多空軍基地附近的沙漠試爆成功。8月6日和9日投放在廣島和長崎的兩顆原子彈,迅速結束了「二戰」。這也讓一直全神貫注攻克技術和管理難關的奧本海默鬆弛下來。讓他有時間思考自己行動的後果。他對「自己所完成的工作感到驚惶失措」,但「科學家不能因為害怕人類可能利用他的發現去做壞事而拒絕推動科學前進。」

三、深陷政治

「二戰」結束後,奧本海默辭去了洛斯阿拉莫斯實驗室主任的職務,他本想回到伯克利,但這時他與勞倫斯的關係已經有點微妙。他最後去了加州理工學院,在那裏度過了近三年的時光。這三年也成為他人生的另一個轉折點。

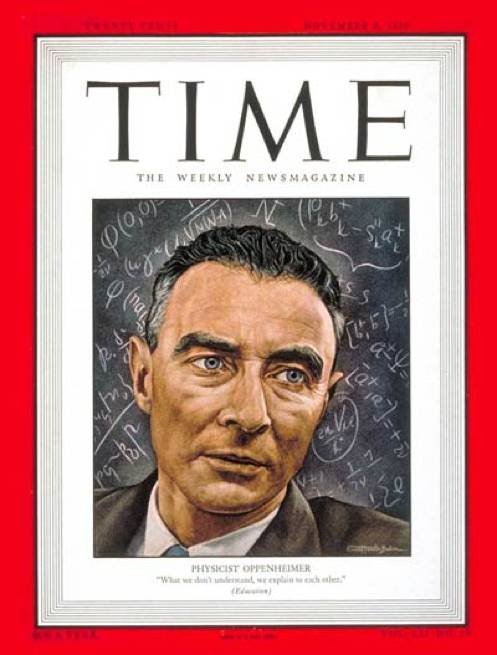

本來視「物理和物理教學為生命」的他,這時「發現好像與他無關了」[22]。這期間,他經常應國會之邀,就原子能問題發表看法。1948年,他應邀擔任聲名顯赫的普林斯頓高等研究院院長。作為「原子彈之父」,奧本海默成為僅次於愛因斯坦的科學家。他的發言、聲明、呼籲、警告和擔憂常被報刊引用。他的巨幅照片登在《時代》雜誌的封面上。

《時代》雜誌1948年11月8日封面人物:羅伯特·奧本海默博士

朋友們也發現了他的變化。他用親昵的語言談到「喬治認為如何如何……」、「喬治考慮怎樣怎樣……」,原來他指的是國務卿「喬治·馬歇爾將軍」[23]。不但如此,他還在報紙上公開談自己過去的左傾經歷。

儘管戰後他真心希望能建立起對原子彈的國際控制,但這期間,他的態度處於一種模糊地帶。他發現,在原子能問題上蘇聯根本不願意妥協,與蘇聯打交道很難。他逐漸與政府的立場相接近。在某種程度上,他成了「御用科學家」。

早在1946年底,美國政府就成立了以利連撒爾(David Lilienthal)為主席的原子能委員會,主要職能是負責領導原子能領域內的全部研究、開發以及生產工作。與此同時,還成立了一個由九位委員組成的總顧問委員會(General Advisory Committee,簡稱GAC),其職能是向AEC提供科學和技術上的建議。[24]由於奧本海默的巨大聲望,在不知情的情況下,奧本海默被推舉為GAC主席。[25]

當蘇聯在1949年8月成功地進行了核試驗後,美國朝野大為震驚。這意味着美國的核壟斷地位已經結束。杜魯門政府開始尋找新的對策。一方面迅速做出了擴大原子彈生產能力的決定,即通過數量競爭來維持美國的核優勢,同時加緊考慮氫彈的研發。當AEC主席利連撒爾就此事諮詢GAC時,GAC給出了如下意見:「氫彈雖然有成功的可能性,但是研製工作過於複雜,開支過於龐大,這將嚴重影響原子彈的研製工作。」因此,「我們大家都希望想方設法地避免發展這種武器,我們都不願看到美國率先開展這項行動。我們一致認為,目前傾注全力從事這種研究工作將是錯誤的。」 [26]奧本海默運用他的影響力,到處奔走呼籲,提醒人們警惕核戰爭的威脅。

隨着時間的推移,美國政府內越來越多的官員主張研製氫彈。美國軍方,尤其是空軍的呼聲越來越高。空軍對於曼哈頓計劃被陸軍全攬一事早就耿耿於懷,希望在未來與陸軍的角力中扳回一局;由於奧本海默的一些言論與軍方的期望相距甚遠,他的存在讓一些人感到不舒服。他在政府內部、軍方,甚至科學界都樹了一些潛在的敵人。他們早已將他視為眼中釘了,而奧本海默對此還渾然不覺。加上他不識時務,常常用學者的態度來對政治問題發表看法,說了一些孤傲無比的話,使他的處境變得更加艱難。

戰爭結束後,FBI又開始收集奧本海默的情報。1945年11月15日,FBI頭子胡佛給白宮送去了關於奧本海默的情報綜述。裏面大部分內容都是關於奧本海默在1943年前的活動。除此之處,報告還說加州共產黨人正試圖恢復與奧本海默的聯繫。言外之意,作為政府顧問,掌握着國家核秘密的奧本海默可能是一個潛在的危險分子。

1946年3月18日,FBI又向白宮提交了一份報告。這份報告除了老調重彈之外,還提到了「薛瓦利埃事件」。1946年6月,FBI決定首次調查「薛瓦利埃事件」。他們在不同的房間同時審問薛瓦利埃和埃爾坦頓。倆人所述故事基本相同:埃爾坦頓1943年時提到了向蘇聯傳遞科學情報的可能性,薛瓦利埃將這一消息告訴奧本海默,遭到奧本海默的斷然拒絕。但薛瓦利埃強調,他在向奧本海默提這件事時,根本就沒有提到埃爾坦頓的名字。FBI接着又訊問了奧本海默。奧本海默講述了與薛瓦利埃大致相同的故事。但他強調,之所以「胡編亂造了一個故事」,完全是為了保護薛瓦利埃。

當奧本海默1947年作為GAC主席時,AEC的委員們就發現給予他安全特許權並非一件例行公事。FBI質疑奧本海默在「薛瓦利埃事件」上反反覆覆的不同說法,認為裏面一定隱瞞了真相。為了能證實他們的懷疑,FBI決定對奧本海默進行一次公開而廣泛的調查,並重新實施監控。結果,16天的監控沒有得到任何有用的情報。22位受訪者全都用熱情的口吻談論奧本海默的忠誠和他的愛國。[27]即使是奧本海默後來的反對者施特勞斯也贊成給奧本海默特許權。胡佛很不情願地接受了AEC的決定。但是他對奧本海默的懷疑絲毫未減。

奧本海默不是第一個受到公開攻擊的科學家。1948年,在麥卡錫主義猖獗時期,國會非美活動委員會(House Un-American Activities Committee,簡稱HUAC)公開攻擊時任美國國家標準局局長的物理學家康頓(Edward Condon)。奧本海默沒有像別人預料的那樣,挺身而出支持在洛斯阿拉莫斯曾做過他短暫助手的康頓。[28]由於種種原因,他與康頓的關係並不密切。但在大是大非問題上,個人之間的不同看法應放在一邊。在這件事上,再一次暴露了奧本海默的天真。包括愛因斯坦在內的一百多位科學家發起了一個支持康頓的餐會,奧本海默沒有參加。[29]

私下裏,奧本海默表達了他對於忠誠安全體系的擔憂。但在公開場合,他的表現卻中規中矩。1948年秋,當洛斯阿拉莫斯實驗室的一個成員在過去是否參加過共產黨的事上說謊,遭到AEC解僱時,奧本海默並沒有加入推翻AEC決定的行列,儘管他私下裏也擔心其他實驗室的人員會以辭職相抗議。

奧本海默的態度後來發生了些許變化。1949年初,當AEC在發放非保密性的研究經費,對申請者拒絕使用非共產黨員條款,而受到國會的攻擊時,奧本海默公開表示了自己的看法。他認為這種條款完全背離了美國的自由傳統。如果一個年輕人因為在學生時代同情共產黨而參與了有關活動,就被認為是不忠誠的,或潛在的叛國者,那是非常愚蠢的。「無論對於科學,還是對於民主,人們都能夠從錯誤中學習。」在他看來,安全標準應該限定於原子能的軍事應用方面,而不是非軍事領域。儘管如此,在國會的強大壓力下,AEC最後還是對所有僱員進行了政治審查。

奧本海默反對忠誠安全體系的侵蝕,但他的態度讓人頗為費解。這在「彼得斯事件」中表現得最為明顯,也對他的清譽造成了不小的傷害。

彼得斯(Bernard Peters)出生於德國。在德國時曾加入抵抗納粹的運動,後被關入納粹集中營。移民美國後,曾從學於奧本海默,也在洛斯阿拉莫斯工作過。戰後任教於羅徹斯特大學。早在洛斯阿拉莫斯時,奧本海默就告訴過曼哈頓工程的安全官員,彼得斯是「一個危險份子,相當左。」當HUAC就彼得斯是否曾是共產黨員之事,讓奧本海默作證時,他說出了他認為是事實的證詞。他還說彼得斯曾譴責加州共產黨組織無所作為,因為該組織沒有完全獻身於用暴力推翻政府的行動。奧本海默所述應該不假,但是在麥卡錫主義瘋狂的時代,這些話對彼得斯無疑是很大的傷害。在這件事上,又一次充分暴露了奧本海默的天真和無知。

讓奧本海默始料不及的是,他在聽證會上對彼得斯的證詞被泄漏給報社。彼得斯公開否認自己曾加入共產黨,並且聲稱奧本海默肯定搞錯了。奧本海默的一些朋友私下裏擔心彼得斯會因此失掉工作,因而對奧本海默提出嚴厲批評。奧本海默後來發表了一封公開信,撤回他在聽證會上的證詞,說他以前所說的是錯誤的,彼得斯的否認在他看來是令人信服的。也許隨着歲月的流逝,奧本海默完全誤解了彼得斯過去的所作所為。

康頓對奧本海默的表現非常生氣。他認為奧本海默欺騙了彼得斯。1949年6月27日,康頓寫信給奧本海默:

我怎麼也弄不明白,你為什麼 [對委員會] 這麼說,為此我難以入眠。人們不得不想,你是如此愚蠢,以為你成為一個告密者就能讓你自己免受懷疑。我希望這不是真的。[30]

康頓的這封信被FBI截獲。1954 年1月,FBI送給奧本海默的對手施特勞斯這封信的副本,聲稱是由「一個可靠的線人」提供的。施特勞斯將之用在奧本海默的聽證會上,對奧本海默的動機和行為表示深深的懷疑。

四、與施特勞斯結怨

施特勞斯是一個靠自我奮鬥起家的人。高中畢業後靠賣鞋為生。1917年,年僅21歲的他,攀上高枝,成為赫伯特·胡佛(Herbert C. Hoover)的助手。此人在1928年成為美國第31屆總統。正是靠着H. 胡佛的幫助,兩次世界大戰之間,他在華爾街發了大財,「二戰」中加入美國海軍,晉升至少將。

施特勞斯

施特勞斯野心勃勃,但心胸狹窄,睚眥必報,自以為是,幾近病態。另外,他臉皮厚、性格急躁,有一種鋌而走險的變態心理。他在AEC的一個同事這樣說他:「如果你在某件事上與他意見不一,他會認為你是一個傻瓜,如果你還與他看法不同,他會認為你肯定是個叛徒。」此人出生於南部,講話帶有濃重的南方口音,終生以此為榮。當別人稱他Strauss時,他堅持讓人按南方口音發為Straws。 [31]

與奧本海默一樣,施特勞斯也出生於猶太家庭。但他們對待猶太傳統的看法完全不一樣。儘管如此,施特勞斯與奧本海默的關係還算過得去。奧本海默在1949年6月13日的兩院聯合原子能委員會聽證會上的一次發言,卻徹底地將可能的盟友變成了永遠的敵人。

儘管施特勞斯從沒有上過大學,他對自己的科學知識卻特自豪,天真地反對美國對某种放射性同位元素的出口,認為它會被其他國家用來製造核武器。就像在伯克利一樣,每當聽到比較愚蠢的問題時,奧本海默總是抑制不住自己的輕蔑。這次他忘了場合。為了奚落腹中空空的施特勞斯,奧本海默作證說,如果這种放射性同位元素對製造原子彈有用的話,那麼,一瓶啤酒、一把鐵鏟也會有用。講到得意時,他完全恢復了在伯克利當老師的常態,根本上忽略了施特勞斯的存在。

奧本海默1949年6月在國會原子能聯合委員會就放射性同位素出口問題聽證會上發言。

正是這次發言惹怒了施特勞斯。

施特勞斯難堪到了極點。聽證會上的人都在嘲笑他。他還從來沒有受到這麼大的羞辱。儘管他表面上還努力保持鎮靜,但內心裏已開始琢磨如何找機會狠狠報復這個羞辱他的人了。

另外,書生氣的奧本海默,以為擔當GAC的主席,就有了尚方寶劍,總是扮演着嚴厲的判官角色,執法甚嚴,得罪了不少為委員會工作的合同廠商。這些人沒辦法像以前那樣發財,自然怨氣也不打一處來。[32]而在這些廠商背後站立的又是相應的軍種。

杜魯門在1948年競選成功後,將幾個獨立軍種合併為國防部。新任國防部長準備大幅削減開支,引起各軍種之間殊死鬥爭。他們都想在大為縮水的預算中獲得儘可能多的份額。因此,各軍種對可能為害他們地位的行動和建議都特別敏感。

迫於多方壓力,1950年1月31日,杜魯門總統公開宣佈美國將發展氫彈。但這只是一個開始。何時開展研究?要花多少的經費?甚至合適的氫彈研究方法是否已找到等等,都還是問題。[33]因此,即使在杜魯門頒佈命令後,還有不少科學家繼續唱反調[34]。正在此時,「富克斯事件」曝光了。

富克斯在洛斯阿拉莫斯的證件照

富克斯(Klaus Fuchs, 1912-1988)是出生德國的理論物理學家。在希特拉上台後移居英國。在布里斯托大學獲理學博士學位後到愛丁堡大學隨玻恩工作。二戰開始後,作為德國僑民被軟禁,在玻恩的干涉下才解禁。1941年,他參加由佩爾斯(Rudolf Peierls)領導的英國原子彈研究計劃,期間成為蘇聯間諜。在德國入侵蘇聯後,他認為作為盟國的蘇聯應該能獲得英國的研究情報。1943年,他隨佩爾斯赴美加入曼哈頓計劃,在貝特所領導的理論部工作,人緣很好。據他後來交待,正是在這期間,他將有關情報傳給了蘇聯間諜。1946年他回到英國繼續從事原子研究,繼續從事間諜活動。在受到懷疑後,1950年1月他交待了所有事情,同年3月1日被判有罪,獲刑14年。由於在獄中表現良好,他於1959年被提前釋放。之後,他回到出生地,成為民主德國公民,從事原子研究。

蘇聯的第一顆原子彈與美國投放在長崎的「胖子」無論從外觀,還是內部構造方面都非常相像。人們普遍認為,這得益於富克斯的情報。[35]

富克斯事件對美國政壇造成強烈衝擊。奧本海默的日子更加難過。當奧本海默第一次聽到這個消息時,他根本就不敢相信。[36]聯合委員會馬上訊問格羅夫斯,為什麼要讓奧本海默擔任曼哈頓計劃的科學主管。格羅夫斯認為,他知道奧本海默的過去,但他考察過奧本海默的檔案,覺得「我們需要他」,因而給了他特許權。富克斯的情形與奧本海默不同。英國情報機構並不知曉他過去的政治表現,因而沒有認識到它們所具有的危險。

格羅夫斯的解釋沒有消除FBI的懷疑。他們正在一步一步地收集資料,包括再次約談奧本海默的反對者來證實他們的懷疑。1950年春,泰勒在接受採訪時承認他與奧本海默相處得不好,還抱怨說,奧本海默反對氫彈,因而也就不僱用熱核研究所需要的物理學家。

種種跡象表明,捕獲奧本海默的網已經開始收緊了。其觸機是博爾登的告發信。

五、世紀「審判」

W. L.博爾登

W. L.博爾登畢業於耶魯大學法學院,年紀輕輕就擔任了國會聯合原子能委員會執行主席。他是一個堅定的氫彈支持者,早在1950年,他就對奧本海默充滿了懷疑。1952年,博爾登在為參議員麥克馬洪(Brien McMahon)起草的一封給杜魯門總統的信中,建議總統不要再任命奧本海默為GAC委員。杜魯門在那些強烈反對奧本海默的人的請求下,讓奧本海默屆滿後不再連任。幾周後,讓他們意想不到的是,奧本海默同意不再連任。但在GAC工作六年後,奧本海默仍是AEC的顧問,同時也在其他軍事顧問委員會任職。這意味着奧本海默仍有巨大的影響力,仍能接觸到國家的核機密。

1953年,博爾登的處境不佳。他在國會的支持者麥克馬洪去世了。剛控制國會的共和黨想任命一個共和黨人擔任聯合委員會主席。他必須走人。而且,由於在他擔任主席期間,委員會裏的一部分關於氫彈史的最高機密丟失了,這讓他的名譽受損。如果此事發生在軍隊,可是要掉腦袋的。白宮的一些顧問認為,文件的丟失表明存在間諜和叛國行為,絕不僅僅是無意造成的。作為一個氫彈的狂熱支持者,博爾登顯得很無奈,可也有口難辯。

他深信,只有除掉奧本海默,才有可能為自己在軍方挽回一點同情。為了緩和與奧本海默之間的矛盾,空軍司令芬勒特(Thomas K. Finletter)在1952年6月曾專門組織一次午餐會,試圖與奧本海默達成某種諒解。但是奧本海默對於芬勒特所釋放出來的各種和解嘗試故意當眾冷淡對待,態度極為傲慢,在進餐時甚至變得難以置信的「粗魯」。「奧本海默毫無理由地得罪了這麼多人,從而使他自己成為自己最大的敵人。」

通過對存放在AEC和FBI的奧本海默卷宗的長時間研究,1953年11月7日,33歲的博爾登給胡佛的助理寫了一封控告奧本海默的信,說奧本海默「太有可能(more probably than not)是一位蘇聯間諜。」 [37]他用了差不多三頁紙來詳細指責奧本海默從20世紀30年代中期一直到50年代早期的「罪行」。

在列舉了大量「事實」後,博爾登得出下面讓人膽寒的結論:「在1939年至1942年中期,奧本海默太有可能是一個十分堅定的共產主義者,他要麼自願給蘇聯提供諜報,要麼遵照[蘇聯人的]意願行事。更有可能的是,他自此成為一個間諜,並在蘇聯指使下行動」,以影響美國的「軍事、原子能、情報和外交政策。」

「我深知這些評論的嚴重性。我很討厭這件事。在研究奧本海默案例多年後,我感到有義務[向你]表達我痛苦得到的結論,而且我相信任何一個秉持公正的人都會接受我的結論。」

在接到博爾登的報告後,FBI在一周內對他的信進行了評估。作為例行公事,給他回了一封官樣的感謝信。告之信會轉給政府相關部門官員,並鼓勵他今後繼續提供此類信息。

事實上,FBI和施特勞斯很晚才開始注意到博爾登控告信的價值。他們也知道博爾登的指責從證據上是站不住腳的,但這些指責與他們的擔心和懷疑卻暗相吻合。當FBI將博爾登的指控信送呈給白宮後,引起了高層的「震動」。當時盛傳,除了富克斯外,蘇聯在美國還安插了一個重要間諜,這個人可能是奧本海默嗎?

要想除掉奧本海默,最好的辦法是舉行一次聽證會。但是即使是施特勞斯等人,對此也猶豫不決。奧本海默在科學界有太多的追隨者,他們害怕引起公憤;FBI也曾一度準備脫手不干。由於麥卡錫試圖插手「奧本海默事件」,使得相關方的步伐加快。

1953年12月3日,在得知博爾登的指責後,艾森豪威爾總統迅速發出中止奧本海默安全特許的命令。同一天,他在自己的日記里寫道,博爾登的信「沒有提供太多新的證據,僅可表明作者對回溯到30年代的所有證據做了長期、細緻的分析」。艾森豪威爾擔心,如果奧本海默真是不忠誠的,那他就已做了最壞的事了。[38]但他的決定給下屬至少出了兩道難題。當時奧本海默正在國外訪問。有些助手擔心,如果奧本海默一旦在回國前知道這一消息,很可能會叛逃。另外,如何才能避免一場公開的聽證會呢?這一方面可能會讓政府尷尬,另一方面也可能會提供一個機會讓奧本海默為自己辯護。胡佛尤其擔心。因為FBI的一些最關鍵的證據都是非法獲得的,不能公開呈現。

作為艾森豪威爾總統在原子能方面的特別助理,施特勞斯被任命為新的AEC主席。他強調在他的任內,一定要結束AEC對奧本海默的依賴。他告訴總統,如果奧本海默還與原子能有任何瓜葛的話,他就不會擔任AEC的主席。他有所不知的是,奧本海默剛被任命為AEC的顧問。奧本海默在白宮也有一些朋友,施特勞斯害怕一旦事情真的鬧起來,奧本海默在白宮的人可以保護他。為此,他去找了艾森豪威爾的國家安全助理卡特勒(Robert Cutler)。卡特勒與奧本海默很熟。作為攤牌,施特勞斯向卡特勒解釋了奧本海默的情形,讓他自行決斷。

施特勞斯不想與奧本海默直接衝突。最好的辦法是讓他當個有名無實的顧問,顧而不問,將他晾在一邊,等他回過味後,自動離職。

經過一番猶豫,施特勞斯還是決定與奧本海默直接較量。他讓AEC起草一封給奧本海默的正式的控告信。1953年12月21日,施特勞斯與奧本海默見面。他當然希望奧本海默能選擇自動辭職。但奧本海默當時沒有做出決定,他多年來一直擔心的這把達摩克利斯劍終於要掉下來了。第二天,奧本海默對正式控告信做出回應,拒絕了辭職的建議。奧本海默自信他能滿意地回答所有的指責,贏得聽證會。在施特勞斯看來,奧本海默本人可能想辭職,但他的律師阻止了他。施特勞斯懷疑這些人想掙律師費。

施特勞斯還是害怕奧本海默會逃到國外,這樣他就功虧一簣。他從白宮得到了一些有利於他的決定。司法部長批准對奧本海默進行全天候監控和電話竊聽。施特勞斯一不做二不休,將這一決定擴展到奧本海默的律師。這是白宮始料不及的。

在接下來的幾個月,施特勞斯繼續施壓,讓奧本海默識趣自動辭職。但奧本海默的律師對此持強烈的保留態度。因為他們擔心,辭職可能會被解讀為承認有罪,而且這類消息肯定會被泄漏出去。當奧本海默的律師提出條件:恢復奧本海默的特許權,放棄聽證會,讓奧本海默的合同在三個月到期後自動中止時,卻遭到了施特勞斯的拒絕。對於他來說,如果接受這些條件,就意味着投降。這既違反了艾森豪威爾的決定,也給麥卡錫的攻擊留下口實。

事情陷入僵局。沒有一方想要聽證會,但又沒有誰能找出一條讓雙方都滿意的道路。最後,一場聽證會在所難免。

在AEC正式起訴奧本海默之前,AEC的律師約談了奧本海默的一些反對者——勞倫斯和他在伯克利的四位同事:皮策(Kenneth Pitzer)、拉泰默(Wendell Latimer)、阿爾瓦雷斯(Luis W. Alvarez)和泰勒。在這幾個人中,拉泰默的言辭最為激烈。他對奧本海默反對研製氫彈的動機表示公開的懷疑,譴責他具有「一種權力情結」,做事圓滑、詭計多端。他暗示奧本海默可能不忠。他還說英國的情報部門也懷疑奧本海默。「奧本海默是一個比富克斯還壞的蘇聯間諜。」[39]泰勒的話更帶個人情結。他重述了多次約談中表達的觀點,認為奧本海默反對氫彈的做法是「有害的」。他認為不該再給奧本海默任何特許權,以免造成更大的危害。[40]

在施特勞斯的一手操縱下,聽證會已呼之欲出。儘管他對聽證會的前景也不樂觀,但他還是準備做一切努力來贏得這場戰爭。他所需要的不是一場公正的審訊,而是一場能由他操縱的審判。他僱用了羅卜(Roger Robb)這位強硬的律師來做AEC的首席「檢察官」。此人曾為了獲得證據而不惜施用詭計,且不留情面,靈活機智。有他就保證了一半的成功。

經過多方挑選,在施特勞斯的授意下,AEC總經理尼科爾斯(Kenneth Nichols)任命了三位保守人士作為聽證會安全委員會成員。這三個人都反對奧本海默。他們是曾任陸軍部長和北卡羅來納大學校長的格雷(Gorden Gray,1909-1982)、原斯佩里公司主席摩根(Thomas Morgen)和芝加哥西北大學的伊萬斯(Ward Evans)教授。格雷擔任主席。

在長達四周的聽證會上,31位證人中的大多數都做出了有利於奧本海默的證詞,包括貝特、I.I.拉比、V. 布殊等科學界的頭面人物,曼哈頓工程總指揮格羅夫斯將軍,以及奧本海默在華盛頓的一些政界朋友。在那些作證反對奧本海默的極少數人中,有物理學家泰勒和阿爾瓦雷斯。

對於奧本海默的許多朋友和敬慕者來說,聽證會是極為荒唐的,將反對氫彈也列為罪證,更是不可容忍。

哈佛大學前校長,時任美國駐聯邦德國特派員的科南特,在聽證會前就給國務卿杜勒斯(John F. Dulles)寫了一封信。他向杜勒斯保證:「我對[奧本海默的]忠誠沒有絲毫半點的懷疑。」科南特是在曼哈頓工程期間結識奧本海默的。二戰後,他曾試圖說服奧本海默到哈佛任教。在他們一起擔任GAC委員的六年期間,他們的觀點非常相近。他們之間的友誼並不親密,但卻是出於尊敬、佩服和信任。

1954年4月20日,在聽證會上,科南特提出了強有力地支持奧本海默的證詞。他說,如果因為反對研製氫彈就定罪,那麼他自己早就有罪了。他比奧本海默更激烈地反對氫彈。在做完證一周後,科南特見到了艾森豪威爾總統[41]。向他提到了「奧本海默事件」。

差不多與此同時,V. 布殊也開始了他支持奧本海默的行動。他先是寫信責罵施特勞斯,認為這種指控是對「思想的控制。」4月23日,他出席聽證會。他的每句話都鏗鏘有力:

「我認為,這個委員會不應該就一個人發表過堅定的主張,就坐在這裏審判他。沒有一個委員會應該這樣做。如果你們要審判,就審判我。我曾多次發表過堅定的主張,而且我有意這樣做。這些主張有時是違反潮流的。當一個人由於提出與眾不同的意見而受到刑罰時,這個國家的狀況就危險了。」[42]

布殊的話讓安全委員會的主席格雷大為震動,但由於在多方面他都需要仰仗施特勞斯,他也沒有將自己的真實想法表露出來。

在做不利於奧本海默證詞的人中,泰勒對奧本海默的傷害最大。當問到奧本海默是否具有安全危險時,泰勒答道:

從很多場合,奧本海默博士的行動――我這裏指的是他已做過的事――使我非常難以理解。我在很多問題上與他的看法不一致,他的許多行動讓我感到迷惑和難以理解。從這個意義上說,我希望看到對這個國家生命攸關的事業掌握在我更了解,因而也更信任的人手中。[43]

最後一句話,泰勒將自己永遠地釘在了恥辱柱上。他的後半生被孤立在科學界之外。

泰勒

勞倫斯本來是準備來作證的,但在最後一分鐘退卻了。有人告訴他,如果做了不利於奧本海默的證詞,他將遭受懲罰。其實他更擔心的是他的龐大的實驗室的經費問題。

經過十天休會,1954年5月27日,安全委員會做出裁決。三位成員一致認為奧本海默的忠誠沒有問題。而在安全危險方面有所分歧,摩根和格雷認為奧本海默具有安全危險,伊萬斯對此持有異議[44]。施特勞斯沒有料到伊萬斯會改變立場。這個二比一的結果讓他感到沒有完全成功。他希望AEC的最終裁決能滿足他的願望。

在施特勞斯的高壓下,總經理K.尼科爾斯正式提醒AEC的五位委員不要恢復奧本海默的特許權。施特勞斯還不惜採用賄賂手段,讓其中的一個委員從贊成轉為反對奧本海默。6月29日,包括施特勞斯在內的五位AEC委員進行投票表決。

認為奧本海默具有安全危險的四名AEC委員,從左到右依次是:默瑞、朱克特(Eugene Zuckert)、坎貝爾(Joseph Campbell)以及主席施特勞斯

對於奧本海默的忠誠問題,AEC的五位委員中只有默瑞(Thomas Murray)表示反對;與此相反,有四位委員認為奧本海默具有安全危險,只有斯密斯(Henry Dewolf Smyth)[45]持異議。AEC的這個決定正好是在奧本海默的顧問身份自動到期的前一天。這是存心羞辱奧本海默。

AEC的最後決定基本上反映了施特勞斯所想得到的結果。在公開的決定中,根本沒有提到反對氫彈的事。這是想給人們一個印象,奧本海默不是因為反對氫彈才有安全危險的。但不可懷疑的是,氫彈問題在形成委員們的觀點中起了巨大的作用。決議認為奧本海默的性格具有「根本缺陷」。這主要是從「薛瓦利埃事件」中引伸出來的。

一直置身度外的艾森豪威爾,對於AEC的決定感到「非常高興」,他打電話祝賀施特勞斯,認為他「在處理一件棘手的問題時,幹得相當漂亮」。由於不知道施特勞斯在這過程中使用了許多非法手段,他認為「處理『奧本海默事件』與麥卡錫所用的策略完全不同,美國人民一眼就能看出其中的差別。」[46]

6月中旬,AEC委員朱克特將聽證會的一份摘要丟失在火車上。儘管文件很快就找到了,施特勞斯還是抓住這個機會,決定將整個聽證會的記錄公之於眾。這樣做無異違反了最初的規定,但出於私心,他還是肆無忌憚地做了。他認為這樣可以充分地羞辱奧本海默,使之一蹶不振。施特勞斯不滿足於毀掉奧本海默的政治前途,他還想破壞他的學術生涯。他利用校董的身份,煽動普林斯頓高等研究院的其他校董,除掉奧本海默的院長職位,可是沒有成功。

六、悲劇落幕

聽證會徹底摧毀了奧本海默。在此之後,他明顯地變老了。他帶着沮喪的心情回到普林斯頓高等研究院。失去了往昔的歡樂,頭髮幾乎在一夜之間就白了。儘管他還應邀到處演講,對自己的遭際卻隻字不提。

1963年12月2日,約翰遜總統授予奧本海默「費米獎」。

但奧本海默的安全特許權依然沒有恢復。

1963年,本來計劃由甘迺迪總統親自授予奧本海默「費米獎」,由於甘迺迪遇刺,改由約翰遜總統來授。這種儀式似有平反的意味,但實際上並不盡然。奧本海默的安全特許權一直沒有得到恢復。

1967年2月18日,他在喉癌的病疼中憂鬱而去。

這場聽證會沒有贏家。施特勞斯、泰勒、博爾登的後半生和命運都與這場審判連在一起。

施特勞斯絕對沒有料到的是,他也成了被羞辱的對象。1959年,施特勞斯遭到彈劾。原因就是因為他在任AEC主席期間,將保安規程作為手段來對付與他意見不合的人。他沒能如願當上商業部長,從此遠離公職。施特勞斯和泰勒的內心深處十分渴望得到科學家們的那怕隻言片語的回應,但他們像賤民一樣遭到唾棄。這兩個被唾棄的人倒成了好朋友。這一點也不讓人意外。

博爾登當時還年輕,沒有料到自己的行動對前途的影響。聽證會後,他就從華盛頓政壇消失了。博爾登最多不過是施特勞斯等人的「馬前卒」,一個不計後果的自我犧牲品。

「奧本海默事件」是一出不該發生的悲劇。一個民族英雄,曠世奇才,受到如此屈辱,天理何容?如果博爾登當時不寫信,事件可能也不會發生。一旦上交了那封信,那就只有艾森豪威爾或胡佛才能加以阻止。而胡佛並不喜歡奧本海默,艾森豪威爾又受施特勞斯的欺騙。政府中又沒有一個像杜魯門政府的國務卿艾奇遜那樣的人來保護奧本海默,他的命運可想而知。

如果奧本海默在1953年12月或稍後就辭職的話,他可能也會避免這場悲劇。但書生氣太濃的他,過於低估了自己的對手,也過高地估計了對方的為人。奧本海默生活在「真理」的世界裏,而這些人卻生活在「利害」的現實中。奧本海默太天真,也過於溫情。他的榮譽感讓他想通過聽證會清洗強加在自己頭上的污點。而他的對手卻是要將他置於死地。

退一步講,如果艾森豪威爾沒有讓施特勞斯來管這個案件的話,情況可能也會有很大的不同。施特勞斯對奧本海默充滿偏見,這一點艾森豪威爾是有可能覺察到的。最致命的一點,作為AEC的主席,且對奧本海默充滿仇恨,施特勞斯還參與投票表決。這是違背公正原則的,也是艾森豪威爾沒想到,也不願意看到的。

天才需要保護,知識分子需要被尊重。如果艾森豪威爾政府中也有一個像杜魯門政府中力挺奧本海默的國務卿艾奇遜,那麼情況也許會有所不同。

「奧本海默事件」極大地惹怒了美國絕大多數知識分子。愛因斯坦對美國政府在奧本海默問題上的態度非常生氣。他勸奧本海默辭職以示抗議,或乾脆離開美國。但是奧本海默沒有聽從愛因斯坦的勸告。愛因斯坦後來認識到,奧本海默是對的。他對好友范托娃說:「奧本海默不是像我一樣跟個吉普賽人似的;我的皮膚生下來就像大象一樣厚,沒人能傷害我。」奧本海默顯然不同,他太容易受傷害,受脅迫了。[47]

儘管贊成奧本海默的一方,大多是身居高位的知識精英,也有掌握經濟實權的人物。相反,反對奧本海默的一方都是躲在背後的人,但後者獲得了成功。主要原因是反對派在政治體制中佔據了一個關鍵職位,而且還獲得了FBI的協助。加上裏面從程序到成員安排,都充滿了陰謀,「奧本海默事件」在某種程度上已成為必然。儘管V.布殊、科南特等科學家大佬也都反對氫彈,但沒有一個人有奧本海默那麼大的影響力,再加上只有奧本海默有這麼久的被監視的歷史。因此,奧本海默成了政治鬥爭的犧牲品。

對奧本海默的審判, 造成了一場空前的道德危機。在洛斯阿拉莫斯工作的493名科學家, 在阿貢國家實驗室工作的另外214名科學家分別簽署了抗議聲明。人們不得不問:這個國家「還需要知識分子嗎」?[48]一旦知識分子的意見不能自由表達,意識形態的恐怖就開始了。右派勢力趁機抬頭。一些戰爭狂人借國家利益之名,上馬一些具有「高度戰略意義」的項目。在花費了納稅人大量錢財後,不得不下馬。核飛行器的研究[49]、「星球大戰計劃」等就是如此。「奧本海默事件」不只是奧本海默本人的損失, 更是整個美國的損失。[50]

「奧本海默事件」很值得後人深思。在監視奧本海默多年,花費了大量人力物力後,保安委員會的裁決也沒有對奧本海默的忠誠提出異議。這真是天大的諷刺。就是在AEC五位委員的最後裁決中,也只有一位委員就忠誠問題提出不同看法。至於所謂的安全危險,由於艾森豪威爾總統早就下了不讓奧本海默接觸機密文件的命令,本來就不存在。奧本海默最終成了政治鬥爭的犧牲品。這對美國社會的傷害非常大。

自「奧本海默事件」之後,知識分子的獨立見解遭到打壓。他們看到社會處於危險境地,而又不能或無法表達自己的看法,可想而知其內心的痛苦。冷戰對美國的科學研究所造成的更多的是負面影響。所謂國家安全的考慮, 既沒有增加國家安全,也扭曲了自然科學的真正發展道路。學界對於「奧本海默事件」中太多濫用法律,違反道德標準的地方已有不少認識,但對於超越個人屈辱之上的更大的不公正,並沒有太多人提出質疑。確實,少數壞人就能興風作浪, 假借程序公正之名,行假公濟私之實。從施特勞斯在處理「奧本海默事件」上的所作所為,可以清楚地看到「程序公正」是如何遭到無情的褻瀆和嘲弄的。多少人假借(實際上是違背)「民主投票」的原則, 將自己的意願體現出來。儘管美國社會中不乏像V.布殊和科南特這樣的忠良之輩,但整個社會缺乏阻止施特勞斯之流濫用權力的內在機制。在一定的情形下,類似的「奧本海默事件」還會再現。「李文和事件」就是如此。[51]

註:本文的寫作得到UC Berkeley的Cathryn Carson教授的幫助,特此致謝。本文原載《科學文化評論》,2006年第6期第61-86頁,《知識分子》獲授權刊發,略有修訂。

( 本文作者:方在慶,中國科學院自然科學史研究所研究員,著有《愛因斯坦畫傳——一個真實的愛因斯坦》、《愛因斯坦、德國科學與文化》等。)

——————

文中注釋:

1. Martin J. Sherwin花了25年時間研究奧本海默。他與Kai Bird合寫的《美國的普羅米修斯:奧本海默的偉績與悲劇》(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer)獲2005年普利澤獎。其他如(Bernstein, 2004)、(Cassidy, 2004)和(Herken, 2002)等都獲得好評。

2. 哈佛大學教授霍爾頓一直將奧本海默的一些「古怪」行為追溯到其兒童時期,並稱為此專門請教過心理學家(參見2005年4月10日, Holton, The Bomb Maker Who Self-Destructed The Los Angeles Times)。

3. 如有學者把奧本海默與勞倫斯(Ernest O. Lawrence)因觀點分歧導致的分手,看成是個人恩怨造成的。參見(Bird & Sherwin, 2005)。

4. 對於除了泰勒以外的那些反對奧本海默的科學家所起的作用基本上一筆帶過。對於給FBI寫控告信,從而觸發了「奧本海默事件」的作者博爾登(William Liscum Borden),倒有不少動機分析。

5. Stanley Blumberg和Gwinn Owens寫了一本「小罵大幫忙」的泰勒傳:《美國氫彈之父特勒》(Energy and Conflict: The Life and Times of Edward Teller)。但這本書史實錯誤太多。參見Barton J. Bernstein, From the A-Bomb to Star Wars: Edward Teller's History (Book Review), Technology & Culture, October 1990.

6. 嚴格說,在「奧本海默事件」中,麥卡錫本人並沒有出場。但是麥卡錫主義所造成的影響無處不在。

7. 瑞吉斯 1995,頁215。

8. Bird et al 2005, p.35.

9. 有一次,奧本海默的朋友Fritz Houtermans和George Uhlenbeck正在讀但丁的意大利文《神曲》,奧本海默覺得自己受到冷落,發憤學習意大利文,幾個月後加入他們的行列。

10. 古德柴爾德 1986,頁14。

11. 參見Cassidy 2004, Bernstein 2004。

12. 同上,頁31-32。

13. 參見(Bernstein 1990), pp. 1389-1390.

14. Bird et al 2005, pp.251-2.

15. 奧本海默雖然有過幾次戀愛,但他很少主動追求女性,而對追求他的女性,又束手無策。習慣了知識女性的矜持,奧本海默無法抗拒基蒂的這種他從未遇到的熱情。參見古德柴爾德 1986,頁42-43。

16. 關於奧本海默與基蒂之間的結合,持贊同意見者不多。由於前幾次不幸的婚姻,她養成酗酒的嗜好,尤其當心情不順時。她也不是一位稱職的母親。他們的女兒後來以自殺身亡,與她不無關係。

17. 格羅夫斯在挑選曼哈頓工程的科學領導時,曾考察了多位科學家。有些人讓他嘗到了被輕視的滋味。好在格羅夫斯本人受到高等教育,發現了被考察者故意犯的好幾處錯誤。

18. 參見(格羅夫斯 1965),頁49-50。

19. 轉引自(Bernstein 1990), p. 1393.

20. 在奧本海默「編造」的故事中,究竟是幾位科學家,也有不同說法。有時說只有一位,有時說有兩位,或三位。正是這些相互矛盾的說法,讓奧本海默自食其果。

21. 很少有人像奧本海默一樣,受到如此長期、嚴密的監視。有一次他開玩笑地說,如果把用於監視他所花費的錢的一小部分給他的話,他早就是百萬富翁了。見古德柴爾德 1986,頁368。

22. Bird et al. p.336.

23. 古德柴爾德 1986,頁213-214。有位熱衷於炫耀自己上層關係密切的學者,好幾次跟人說他常去海里。眾人百思不得其解,後來才弄明白是常去中南海。此與奧本海默的「喬治」相似。

24. 詹欣 2004,頁55。

25. 九位成員包括:I. I. 拉比(Isidor I. Rabi)、費米、科南特(James B. Conant)、巴克利(Oliver Buckley)、杜布里奇(Lee A. DuBridge)、史密斯(Cyril S. Smith)、工業家沃盛頓(Hood Worthington)和羅(Hartley Rowe)。

26. 轉引自詹欣 2004,頁55。

27. 這裏面包括當時副國務卿艾奇遜(Dean Acheson)、原子能談判專家巴魯赫(Bernard Baruch)、物理學家費米、勞倫斯、加州大學伯克利分校校長斯普勞爾(Robert Sproul),哈佛大學校長科南特、V. 布殊等人。勞倫斯說,奧本海默曾告訴他,他曾「得到皮疹,現在已具有免疫能力了。」

28. 康頓只給奧本海默當了六周的助手就辭職了。為此,格羅夫斯非常不理解。在康頓提交的辭職信中,說是為了孩子上學等原因才不得不離去。其實,他離職的主要原因是因為他覺得曼哈頓計劃註定是要失敗的,而他不想與它發生任何關係。參見(格羅夫斯1965),頁126、頁358-362。

29. GAC成員中,除了西博格外,也都沒有參加。奧本海默擔任主席的美國物理學會倒是發表了一封公開信支持康頓。康頓為此專門感謝過奧本海默。

30. 參見(Bird et al 2005, pp. 393-400)。

31. Bird et al 2005, pp.361-362

32. 古德柴爾德 1986,頁235-236。

33. 事實上,正如貝特後來所說的,阻止氫彈發展的關鍵,是泰勒本人的計算錯誤造成的,他不是奧本海默在政治上的反對。直到1951年6月,烏拉姆(Stanislaw Ulam)才解決了氫彈的設計難題。參見(Broad 1982), pp. 769-772.

34. 科南特、V布殊、貝特等人都是氫彈的反對者。

35. 這一點也得到了蘇聯學者的承認。但蘇聯的氫彈研製是否也得益於富克斯的情報,卻有不同的意見。參見舒嘉穎:《誰幫助蘇聯製造第一顆原子彈?——追憶卡爾·馬克思獎章榮獲者、科學家福克斯》,環球軍事,2003年第14期。

36. Conant 2005, p. 244.

37. 參見(Bernstein 1990), p. 1383.

38. 轉引自(Bernstein 1990), p.1444.

39. 轉引自(Bernstein 1990), p.1457.

40. 泰勒晚年為自己「洗冤」,說他只是一時糊塗,才在聽證會上做不利於奧本海默的證詞的。事實上,他在聽證會之前,就做了大量不利於奧本海默的「證詞」。

41. 科南特與艾森豪威爾早就相識。當他任哈佛校長時,艾森豪威爾任哥倫比亞大學校長。

42. (Bird et al 2005), p.529.

43. 轉引自(Bird et al 2005), p.534.

44. 伊萬斯本來是強烈反對奧本海默的,但他在關鍵時刻改變了自己的觀點。施特勞斯曾試圖通過各種手段逼伊萬斯就範,但未成功。伊萬斯因此青史留名。

45. 史密斯是AEC委員中唯一支持奧本海默的科學家,儘管他個人並不喜歡奧本海默。

46. Bird et al 2005, pp.548-549.

47. Bird et al 2005, p.495-496.

48. McMillan 2005.p.244.

49. 在冷戰意識形態的影響下,核飛行器的研究於1946年就開始上馬。在進行了近15年研究,花費了近10億美元,而且毫無結果的情況下,1960年被迫停止。參見(溫伯格1996,頁118)

50. McMillan 2005, pp.264-265.

51. 見Brad Lee Holian, Is There Really a Cowboy Culture of Arrogance at Los Alamos? Physics Today, December 2004,pp.60- 61.

——————

參考文獻:

-

Badash, Lawrence. "Science and McCarthyism." Minerva 38 (2000): 53-80.

-

Bernstein, Barton. "The Oppenheimer loyalty-security case reconsidered." Stanford law review 42 (1990): 1383-1484.

-

Bernstein, Jeremy. Oppenheimer: Portrait of an Enigma. Chicago: Ivan R. Dee, 2004.

-

Bird, Kai and Martin J. Sherwin. American Prometheus: the Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. New York: Alfred A. Knopf, 2005.

-

Broad, William J., Rewriting the History of the H-Bomb, Science, New Series, Vol. 218, No. 4574. (Nov. 19, 1982), pp. 769-772.

-

Carson, Cathryn, and David A. Hollinger, Reappraising Oppenheimer: Centennial Studies and Reflections. Berkeley Papers in History of Science, Vol. 21,Berkeley, California.

-

Cassidy, David. J. Robert Oppenheimer and the American Century. Upper Saddle River, NJ: Pi Press, 2004.

-

Conant, Jennet. 109 East Palace, Robert Oppenheimer and the Secret City of Los Alamos, Simon & Schuster Paperbacks, 2005.

-

Davis, Nuel P. Lawrence and Oppenheimer. New York: Simon and Schuster, 1968.

-

Goodchild, Peter. J. Robert Oppenheimer: Shatterer of Worlds. London: British Broadcasting Corp., 1980.

-

Herken, Gregg. Brotherhood of the Bomb: The tangled Lives and Loyalties of Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence, and Edward Teller. New York: Henry Holt and Co., 2002.

-

Hershberg, James. James B. Conant: Harvard to Hiroshima and the Making of the Nuclear Age. New York: Alfred A. Knopf, 1993.

-

Hewlett, Richard G., and Oscar E. Anderson, Jr. The New World: A History of the United States Atomic Energy Commission, v. 1, 1939-1946. Berkeley: University of California, 1990.

-

Hijiya, James A. "The Gita of J. Robert Oppenheimer." Proceedings of the American Philosophical Society 144 (2000): 123-167.

-

Holloway, Rachel L. In the Matter of J. Robert Oppenheimer: Politics, Rhetoric, and Self-defense. Westport, CT: Praeger, 1993.

-

Kaiser, David. "Cold War Requisitions, Scientific Manpower, and the Production of American Physicists after World War II." Historical studies in the physical and biological sciences 33:1 (2002): 131-159.

-

Kevles, Daniel J. The Physicists: The History of a scientific Community in Modern America. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977, 1995.

-

McMillan, Priscilla J. The Ruin of J. Robert Oppenheimer and the Birth of the Modern Arms Race, Viking, 2005.

-

Norris, Robert S. Racing for the Bomb: General Leslie R. Groves, the Manhattan Project’s Indispensable Man. South Royalton, VT: Steerforth, 2002.

-

Olwell, Russell. "Physical isolation and marginalization in physics: David Bohm's Cold War exile." Isis 90 (1999): 738-756.

-

Oppenheimer, J. Robert, Alice Kimball Smith, and Charles Weiner. Robert Oppenheimer, Letters and Recollections. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.

-

Pais, Abraham, (with supplemental material by Robert P. Crease), J. Robert Oppenheimer: A Life, Oxford University Press, 2006

-

Polenberg, Richard. In the matter of J. Robert Oppenheimer: The Security Clearance Hearing. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

-

Schweber, S. S. In the Shadow of the Bomb: Bethe, Oppenheimer, and the Moral Responsibility of the Scientist. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

-

Schweber, S. S. "J. Robert Oppenheimer: Proteus unbound." Science in context 16 (2003): 219-242.

-

Thorpe, Charles Robert. "Disciplining Experts: Scientific Authority and liberal Democracy in the Oppenheimer Case." Social Studies of Science 32 (2002): 525-562.

-

Thorpe, Charles, and Steven Shapin. "Who was J. Robert Oppenheimer? Charisma and COrganization." Social Studies of Science 30 (2000): 545-590.

-

Wang, Jessica. "Scientists and the Problem of the Public in Cold War America, 1945-1960." Osiris 17, 323-347. 2002.

-

Wang, Jessica. American Science in an Age of Anxiety: Scientists, Anticommunism, and the Cold War. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1999.

-

Weart, Spencer. Nuclear Fear: A History of Images. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

-

Westwick, Peter. 2003. The National Labs: Science in an American System, 1947-1974. Cambridge, MA: Harvard University Press.

-

York, Herbert F. The Advisors: Oppenheimer, Teller, and the Superbomb. San Francisco: W. H. Freeman, 1976.

-

奧本海默 1998.《真知灼見: 羅伯特·奧本海默自述》.胡新和譯.上海: 東方出版中心.

-

扎卡里 1999《無盡的前沿——布殊傳》周惠民、周玖、鄒際平譯.上海:上海科技教育出版社.

-

格羅夫斯 1965.《現在可以說了——美國首批原子彈製造簡史》鍾毅等譯.北京: 中國工業出版社.

-

古德柴爾德 1986. 《羅伯特·奧本海默傳:美國「原子彈之父」》.呂應中、陳槐慶譯.北京: 原子能出版社.

-

赫爾比希 1983.《原子物理學家的戲劇》.任立、張魯迪、葉翔譯.北京:原子能出版社.

-

傑爾居埃 2005. 紀念奧本海默——老師、偉人. 翁帆譯. 楊振寧校. 《 自然雜誌》. 27(2): 107-109.

-

龐德斯通 2005. 《囚徒的困境:馮·諾伊曼、博弈論和原子彈之謎》.吳鶴齡譯.北京理工大學出版社.

-

瑞吉斯 1992. 《柏拉圖的天空——普林斯頓高研院大師群像》.邱顯正譯. 台北:天下文化出版.

-

溫伯格 1996.《第一核紀元——美國核動力奠基人自傳》.呂應中譯.原子能出版社.

-

吳生 2005. 奧本海默的勝利和悲劇. 《科技文萃》. (12): 135-139.

-

詹欣 2004. 杜魯門政府研製氫彈政策的形成及其影響.《史學集刊》.(2):55-58.