7月19日下午,暴雨席捲南京,66歲的綠化工人蔣梅花在涵洞躲雨時被水沖走,三天之後,她的遺體被找到。

蔣梅花家在距離南京市區33公里外的村子,每天她要4點起床,跟村里人一起坐着麵包車橫穿長江大橋,才能趕在6點前到單位打卡。

這一天出門後,她再也沒有回來。

被水沖走的女人

南京市雨花台區守正路的濱水步道是今年2月新建設完工的,緊挨着一條兩米左右的河道,當地人叫一號溝,一公里後匯入秦淮河。通往秦淮河的方向,每幾十米有一個涵洞,也是新建的。涵洞上方可以通行,下方也有步道,可以休憩散步。7月19日這天下午三點左右,天空烏雲密佈,雨點逐漸密集。綠化工人蔣梅花和她的三位工友跑進了一處有步道的涵洞躲雨。67歲的楊鵬和河道清潔工人徐志宏也在裏面。

暴雨天氣,天色也暗了許多。路上的清潔工還在堅持工作。(圖|視覺中國)

楊鵬是附近小區的居民,退休後幾乎每天都來這裏練吹薩克斯。他之前就見過蔣梅花和她的工友,覺得她們「工作很辛苦」:不管是下小雨還是頂着烈日,幾個人要麼在修剪灌木,要麼在整理草坪;只有午間一會,才能躺在涵洞下面的坐枱上休息,頭就直接擱在台子上,什麼都不墊。為了不打擾他們休息,練習的楊鵬有時會停下來等一會。

在涵洞裏,最先感覺到異常的是徐志宏。四五天前也下過雨,當時河裏的水漫到步道上,隨後漫過石台,不過隨着雨勢減小,水很快就退了。但這一天,水漲得很快,只幾分鐘,河水從河道漫上了步道,然後過了石台,沒有消減的跡象。他們幾人迅速站到石台上,前後一溜,最前面的是他,後面是楊鵬,接着是蔣梅花和她的幾個同事。

2023年7月19日,南京,江東南路的慢車道積水(圖|視覺中國)

雨越來越大,水繼續上漲,速度越來越快。楊鵬聞到,空氣中瀰漫着一股臭味,河水也從清水變得發黃髮黑。緊接着,河水卷着浪向他們襲來,「快趕上一輛小轎車的行駛速度」。為了保持平衡,徐志宏喊,「大家用手撐着橋頂。」楊鵬記得,身高170的他和徐志宏頭能夠頂到橋,個子最小,身高只有一米五左右的蔣梅花則費力地用雙手撐着橋頂。

只有幾分鐘,楊鵬便聽到後面傳來蔣梅花撕心裂肺的呼喊聲,滿是焦慮和急迫,「快報警,快打110!快打110!」楊鵬對着撥出去的手機大喊,「我們在賈西路前面一個涵洞下,有六個人被困在這裏,你們趕快來救援,要不然就沒命了。」但周圍全是嘩嘩嘩的水聲,他聽不見對方的應答,重複喊了四五遍。這時,水已經沒過了楊鵬的膝蓋。

就在這時,背後傳來「啊」的一聲,楊鵬扭頭一看,最後面的一個綠化工人被沖入水中,緊接着幾個人像骨牌一樣,一個撞一個,全被捲入水裏。等從水裏抬起頭後,楊鵬瞅着迎面有一塊景觀石,他全力抱住石頭,雙腿夾住,才免於被沖走。驚魂未定的他看向遠方,發現有1名綠化工人,被步道旁的石椅擋住;徐志宏則被一棵景觀樹攔住了。路邊經過的幾個農民工救了他們。

網傳南京暴雨視頻截圖

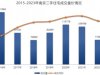

個子最小,瘦瘦弱弱的蔣梅花不見了蹤影。7月20日,南京市雨花台區水務局通過官方微信「水潤雨花」發佈的情況通報提到,因瞬時強降雨造成河道水流增大,在橋洞避雨的蔣梅花不慎被沖入水中失聯。氣象數據顯示,7月19日15時-16時一個小時內,南京45個鄉鎮(街道)的降水量達到20毫米以上,其中雙閘街道達到112.1毫米,雨花街道84.5毫米,鐵心橋街道春江社區73.6毫米,最大小時雨強112.1毫米,為南京近10年雨強第二位。

三天之後,蔣梅花的遺體被找到。楊鵬覺得惋惜,以前下大雨,他看到南京其他地方路面過車的涵洞,都會有警察在涵洞積水位置值守或是放置警示牌禁止行人通過。而這次出事前,新建的涵洞位置沒有提醒,他們幾個人也沒有安全意識。

外出打工的村民

蔣梅花今年66歲,是兩三個月前才到濱水步道附近做綠化工人的。她家在距離事發地33公里外的南京浦口區湯泉街道的陳莊村。村裏有1300多口人,以陳姓為主。蔣梅花的丈夫,是上世紀70年代從安徽滁州的一個村子搬過來的,後二人結婚有了一兒一女。

村民陳山今年50歲,他告訴本刊,這兩年,村子裏像蔣梅花這樣外出打工的老人很多,得有七八成。他們多是干零活,有不少就是做綠化工人。在涵洞跟蔣梅花一起躲雨的幾個人,都是陳莊村的,他們每天要4點起床,一起坐着麵包車橫穿長江大橋,趕在6點前到單位打卡,下午四五點鐘下班,6點多才能到家。

圖|視覺中國

如果往前推個三四年,還不是現在這樣的情況。湯泉是全國知名的「苗木之鄉」,曾以栽種雪松出名。陳山說,村里80%的人都種雪松,最鼎盛時期,「湯泉這邊沒有一塊地是種莊稼的,到處都是苗木。周邊五六十公里,北到安徽滁州、南到馬鞍山,總共大概10萬畝苗木。」陳山說,「其中有6萬畝,是我們湯泉的,包括我們自己的土地和在外租種的。」

憑藉着種苗木的優勢,在城市化迅速推進的背景下,過去十幾年裏,陳莊村的村民種苗木、販苗木,經濟情況都不錯。陳山說,在2005年前後,家家戶戶都蓋起了兩層小洋房,瓷磚、地板、鋁合金門窗是標配。後來,村里家家戶戶都買了小汽車,許多人城裏買了房子。「基本是男的做苗木生意,女的看工人幹活,同時負責燒飯。」陳莊村村民、蔣梅花的朋友劉蘭告訴本刊。

蔣梅花家裏也種了十多畝苗木。她的兒子司立軍今年43歲,他記得以前上學放假回家都會去苗圃里扛雪松,一棵5米高的雪松,帶個大土坨,壓得肩膀和腰都會很痛。作為一個沒有根底的外來戶,蔣梅花家裏的情況一直滯後於村里人,村里人蓋兩層樓房時,他們家還是小平房,但比起種稻穀的農村人,家裏還算過得去。

《隱入塵煙》劇照

但2018年之後,房地產市場持續走低,隨後又碰上疫情,湯泉的苗木行情斷崖式下跌。劉蘭告訴本刊,2018年,1.5米高的雪松幾十塊錢一棵,現在五塊錢都賣不出去。收樹的貨商也不來了,以前3月到7月是收樹的旺季,貨商們把湯泉鎮上的賓館、飯店、歌舞廳擠得爆滿,鎮上的四星級酒店都需要提前預定,否則就沒房。現在賓館空着,很多飯店都倒閉了。「有的直接當柴火賣,一毛多一斤,荒廢的苗木,沒人修剪,全長一起糊成一片,密密麻麻的,歪七扭八的,田佔着,也不能種糧食,哪有收入,只能出去打工。」

在村子裏,年齡在四五十歲的村民,女的可以去市區食堂幫工、去售樓處打掃衛生,還有一些人去當保姆,男的則能去當保安,也能開網約車。像蔣梅花這樣的,60歲以上的只能去干零工,主要是做綠化,「不要動腦筋,又不要出太大的體力,是最低價值的活。」劉蘭說。蔣梅花老家的侄子記得,她去年在老家鋤過田埂,一天90塊錢,工資比較低,到南京市區做綠化工人,工資能多十幾塊錢。

操勞的母親

「我這幾天有時在想,這麼多人掉水裏,只有她沒爬上來,一定是因為她太瘦了。」劉蘭比蔣梅花小十多歲,對於這個朋友,她覺得惋惜又難過,「她頂多八九十斤,胳膊一小把,人也蒼老。」

《媽媽!》劇照

操勞,是蔣梅花一直給劉蘭的印象。家裏的大事小事,都是她管,兒女小時候,蔣梅花總是四點多就起床,洗衣服、做飯、干農活,丈夫只管田裏的重活,從不沾手家務,連衣服都是找好交到他手裏。「普通的農村婦女,幹活的時候都苦,但總有閒下來的時候,大家會一起打牌,挺開心。」劉蘭說,蔣梅花很少打牌,她是村里少有的幾個一直在外面找活的,「把打工當做就像上班一樣的,今天不做,今天就少掙100多塊錢。」

司立軍知道母親的勤勞很大程度上是因為他。2005年,司立軍沾上老虎機,之後染上賭癮,輸光了手上所有錢,妻子與他離了婚。一直到2021年,他都漂泊在深圳,靠送快遞維持基本的生存,女兒的照顧很大程度上依賴於母親蔣梅花。「兒媳婦住在鎮子上,三四年前孩子還小的時候,她每天白天在地里幹活,傍晚就去鎮子上接孫女放學,給孫女做飯,收拾好了再回家。她不會騎車,五六公里都是走着去。」劉蘭說。

《喜喪》劇照

司立軍說,自己一直到2021年才真正將賭博戒掉。在這些年裏,蔣梅花從來沒有放棄過他。當時為了儘快還清賭債,司立軍必須趕在7點半上班前,去給菜市場送一趟菜,需要5點起床。他擔心起不來,母親就每天5點給他打電話叫他起床,持續了2個多月。前年過年回家,母親還掏了300塊錢給他,說「你有錢沒錢,都要回家過年」。去年過年,他讓母親不要出去打工,遞給她2000塊錢,但母親又還給了他。

司立軍知道,因為他的賭博,母親在村里抬不起頭。當初,司立軍是大隊上少有的幾個考上大專的人,但沾染了賭博後,鄰居會說,兒子沒出息,會讀書有什麼用?相隔幾百米的鄰居,他們從來不會來串門,母親也不去跟人交往。司立軍知道母親手頭並不寬裕,她一個月的養老金有五六百塊錢,一年下來也就6000塊,父親是個強勢的人,一直將家裏的經濟大權攥在手裏,母親想要貼補兒子和孫女,就只能自己賺。

《媽媽》劇照

在女兒司敏的記憶里,母親蔣梅花做事從來沒有為過自己。吃東西的時候,她總會把好的那塊肉給家裏人,自己吃帶骨頭的。家裏雞下的蛋煮了,她從來不吃。她很少買新衣服,很多時候是撿親戚的舊衣服穿,後來出去打工,總穿着工地上的迷彩服。「她很苦,她的苦,只有一個人受着。她不想我知道的太多,怕給我帶來一些思想包袱。她不光是身體苦,內心也苦,身心很疲憊。」司敏說。

蔣梅花很少有開心的時刻。兒子司立軍印象深的一次,還是2004年國慶節時,那時大學剛畢業的他帶着爸媽去南京市區遊玩,父母對他期望很高,他也是心氣高的時候,大家都很開心。

(除徐志宏外,文中人物均為化名)