布爾諾是捷克第二大城市,歷史可以追溯到公元5-6世紀,當時克爾特人定居於此。在克爾特語中,「布爾諾」意即小丘之城。9-10世紀,布爾諾因興建城堡而逐漸興旺。13世紀初,布爾諾被日耳曼佔領,1243年正式建市。16世紀後成為摩拉維亞的經濟、文化中心。18世紀,布爾諾開始工業化,被譽為「摩拉維亞的曼徹斯特」。1847年安裝煤氣街燈,1867年開始電車服務,是當年歐洲的經濟重鎮。

布爾諾老市政廳始建於1240年,如今充當博物館之用。它最吸引人之處當屬大門上方的五根柱子,本來這種哥特風格的裝飾柱十分常見,但居中那根居然是扭曲的,或許另有深意,難道是想表達「世間一切都是扭曲的」?

對於喜歡閱讀和思考的捷克人來說,這個哲學問題還真不是小問題。在布爾諾出生並長大的米蘭·昆德拉,想必也常常在這條大街上走過,或許也會抬頭望向扭曲的柱子。那時的捷克人正處於迷茫中,昆德拉也不會例外,否則後來也不會有《玩笑》的問世——雖然《玩笑》發表時,他已身在布拉格。在他看來,布拉格之春使捷克成為了世界中心,儘管一切戛然而止,但倒退和壓制不會出現。當然,那時他不會想到,自己會在數年後被迫離開祖國,至於《玩笑》,也成了禁書。

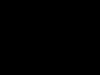

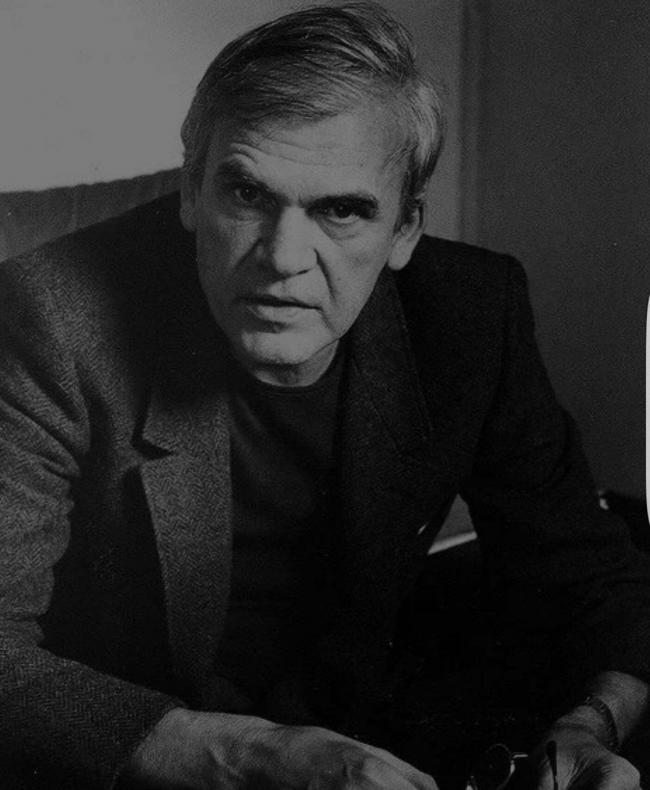

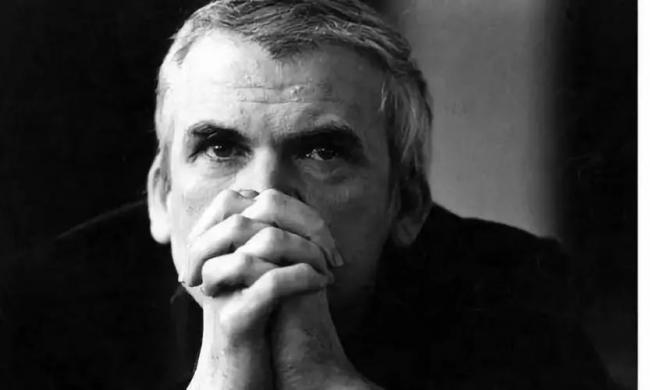

1929年4月1日,米蘭·昆德拉出生於捷克第二大城市布爾諾。他出身藝術世家,父親是鋼琴家和音樂教授,他的孩提時代常流連於父親的書房,跟着父親學習鋼琴,步入音樂世界,隨意瀏覽父親的藏書,在大量文學名著中汲取養分。

13歲時,昆德拉師從捷克作曲家保爾·哈斯學習作曲。此時已是二戰時期,哈斯後來被關進納粹集中營,再也沒能出來。昆德拉人生中的第一首詩作,便是《紀念保爾·哈斯》。

年輕時的昆德拉,夢想並非是寫作,而是雕塑和繪畫。他還沉迷於音樂與電影,1948年,他考入布拉格查理大學哲學系,之後又進入布拉格電影學院攻讀電影專業。也正是在此期間,他開啟了寫詩的熱情。

在捷克文壇,人們常常將昆德拉視為卡夫卡的傳人。他的首部詩集《人:一座廣闊的花園》就以超現實主義色彩和批判精神證實了這一點,也與當時捷克文壇的教條主義和公式化詩歌迥異。

1956年,昆德拉在布拉格電影學院畢業後留校任教,並開始寫作《小說的藝術》。該書於1960年出版,後獲得捷克斯洛伐克國家獎。《玩笑》則使他聲名鵲起,成為歐洲矚目的作家。

不過好景不長,1967年的捷克斯洛伐克第四屆作家代表大會上,昆德拉第一個發言,抨擊了專制的虛偽。他認為在諾沃特尼領導下,捷克文學已大大落後於歐洲主流,淪為宣傳品。三個月後,同樣在大會上發言的瓦楚利克、克里瑪和利姆等作家均被開除黨籍,米蘭·昆德拉則被嚴重警告。

不久後,杜布切克撤消了這些懲罰,為瓦楚利克等人恢復黨籍,為米蘭·昆德拉恢復名譽,並於1968年4月5日通過了《行動綱領》,宣告了「布拉格之春」的開始。但很快,「布拉格之春」遭到鎮壓。

因為參與了「布拉格之春」,捷克斯洛伐克的知識分子們普遍遭遇清算。1969至1970年間,3500名大學教授中有900人被解僱,所有文學和文化雜誌被停刊,17萬人被迫流亡海外。作家們也失去原有的特權和安穩生活,淪為底層,作品更加不能公開發表,畢竟,在當時的捷克統治者看來,「任何一種精神生活最終都導致對自由的嚮往」。但作家們並未向當局諂媚示好,而是堅持地下寫作。即使當局表示作家若是服從,就可恢復之前待遇,響應者也寥寥。

1975年,昆德拉流亡法國,1979年被剝奪當時的捷克斯洛伐克國籍,兩年後成為法國公民,並以「法國作家」自稱。四十多年來,他的主要作品,包括《不能承受的生命之輕》與《笑忘書》等都用法文寫成,僅有的捷克文作品是《不朽》。在他眼中,「故鄉」這個概念「只是一個幻想或一個迷思。我懷疑我們是否成為了這個迷思的受害者。」

作家與祖國或故鄉的關係,並不總是溫情脈脈,昆德拉就是一例。當然,這不能阻止某些人的美好想像,在他們眼裏,名人與故地就像魚和水,永遠和諧。所以,你總能見到那種昆德拉如何懷念捷克,捷克人又如何以昆德拉為榮的說法,即使它與事實完全相反。

捷克人一向溫和而不妥協,他們對留守者的尊重遠大於流亡者。而且,這個彈丸小國雖誕生了眾多文學大師,但捷克人似乎天生不愛拉遠讀者與作者的距離,習慣不卑不亢不仰視,也從不因外界追捧而左右自身喜好。因此,相比昆德拉,捷克人顯然更喜歡赫拉巴爾和克里瑪。

當然,昆德拉後來改以法語寫作,也是他不被捷克人待見的重要原因。與他類似的還有卡夫卡,捷克人對這位以德語寫作的大文豪的感情,遠非一般人想像中熱切。即使,卡夫卡的痕跡在布拉格隨處可見。

2008年,昆德拉獲得捷克國家文學獎,但並未回去領獎。2010年,他被故鄉布爾諾授予榮譽公民身份,也是那一年,布爾諾的馬薩里克大學——沒錯,它與這個城市最興旺的大街同名——舉辦了一場關於昆德拉的國際學術研討會,這也是捷克第一次舉辦關於昆德拉的國際會議,是明顯的致敬與示好,昆德拉卻選擇了拒絕,並在信件中強調自己是「法國作家」。布爾諾市長親自來到昆德拉在巴黎的公寓為其頒發證書。「未來有一天,他們的藏書會逆向而行,被運回捷克共和國(昆德拉夫婦決定在身後將藏書捐贈給布爾諾市)。在此之前,是捷克人來拜訪他們。」

相比米蘭·昆德拉的作品,更讓我感興趣的是他的人生。

很多年前,米蘭·昆德拉被迫離開布拉格時,移民官遞給他一個地球儀,他慢慢轉動着,尋找自己想去的地方。最後他問移民官:「您還有別的地球儀嗎?」

從此,他告別祖國,成為流亡者,直至垂垂老矣。即使他的祖國在冷戰結束後迎來新生,他仍然與祖國充滿隔膜。當然,曾經堅持抗爭的捷克人也不待見他,他們更喜歡堅守的赫拉巴爾。

昆德拉呢?他在巴黎用法語寫作,無論是語言、文字還是意識,他似乎完全忘掉了捷克。當然,他也沒有將法國當成自己的祖國。1981年,昆德拉被授予法國國籍時,就僅僅表示「法國成為了我的書籍的祖國,我追隨了我的書籍所走的道路。」他所思考的問題是,「故鄉的概念會不會最終只是一個神話」。

傳記阿麗亞娜·舍曼曾在《尋找米蘭·昆德拉》中這樣描述昆德拉的生活:「在很長時間裏,米蘭·昆德拉修長的身影都徘徊在巴黎盧森堡公園那些王后貴婦、繆斯、詩人的雕像之間,《慶祝無意義》對此做過描述。隨着日漸衰老,作家的生活從此集中在巴黎七區的小巷子周圍,很少出遊。房間的百葉窗垂落下來,室內的日常生活一絲也不會泄露。緊閉的玻璃窗也隔開了小花園裏跑來跑去的孩子們的喧鬧。」

其實,在東歐劇變後,到新世紀到來之前,昆德拉夫婦也曾幾度回到捷克。

「第一次回國是一九九〇年。在奧爾薩尼墓園瞻仰薇拉父親的墓地之後,夫妻倆穿行布拉格返回霍夫邁斯特酒店。置身異鄉的感覺讓他們驚愕不已。薇拉說:『市中心到處是為遊客準備的捷克語—英語雙語標牌。即使在被佔領時期,西里爾文標牌也是不允許的。我依然認得出曾經喜愛的那些地方,但是有些東西改變了。我不禁自問是否身在故鄉。』」

所以,昆德拉夫婦「不再完全是捷克人,也不完全是法國人。但是他們還有歐洲,只是這顆星星日趨黯淡。」

與昆德拉一起衰落凋零的是歐洲,而昆德拉早已預見了這一切。1986年,他在《小說的藝術》中給出了自己對「歐洲人」的定義:「懷念歐洲的人」。這是一個十分看起來廣義的定義,卻也是最為苛刻的定義。

在這個衰落的過程中,昆德拉保持着隱身的狀態。在長達37年的時間裏,他拒絕在媒體上露面,消失於公眾視野,只有他的作品打動着全世界。

在昆德拉眼中,小說是神秘之地,是哲學、社會學乃至任何學科都照不進的領域。他更願意將自己的思想在小說中隱形,等待讀者的發掘。他認為小說的精神是最深刻與複雜的,好的小說會告訴讀者:「事情比你想的要複雜。」

昆德拉就是這樣,一次次從幻滅、懷疑,到提出問題,並去尋找答案。小說是他的工具,用於探尋人的本性、人的境況、人的行動、人的命運,還有由此而來的反思,並對抗着歷史的遺忘。

1986年,他曾罕見接受《紐約時報》面對面的採訪邀請。在回復採訪邀請的信中,昆德拉寫道:

「我必須警告你我的壞脾氣。我無法談論我自己、我的生活和我的靈魂狀態,我的謹慎幾乎到了病態的程度,對此我無能為力。如果可能的話,我想談談文學。」

後來《紐約時報》的採訪中寫道,昆德拉的文字解釋了為什麼他如此強烈地保護他的私隱,因為「沒有神話製造者或神秘主義者願意被揭露」。

昆德拉的人生,是那個時代東歐知識分子的常態。作為早早成名的作家,他難逃政治侵襲,被秘密警察監視,電話被竊聽、出門被跟蹤、信件被拆閱……甚至昆德拉夫婦要聊個天,都要走出家門才能做到私密。

1975年,昆德拉夫婦選擇流亡。他不滿意自己的母語作品遭到審查和篡改,最終選擇以法語寫作。

2019年11月28日,昆德拉重新被授予捷克國籍,此時距離他1979年被剝奪捷克國籍已整整過了四十年。現場沒有見證人,時任捷克駐法大使說「過程非常簡單,他接過證件,對我說謝謝,接着我們一起用了午餐。」

米蘭·昆德拉並非生活在小說的黃金時代,他身處的二十世紀,正讓小說這一想像的載體面臨空間的逐漸逼仄。壓迫小說的有科技,也有權力,還有個體自身的認知,甚至連幽默感的逐漸褪去,也被昆德拉視為敵人。但昆德拉告訴人們,小說就是記憶與遺忘進行鬥爭的藝術,也是戰勝媚俗的唯一可能。

伊朗文學批評家洛加葉•哈基蓋特•卡赫曾寫道:「在媚俗的世界,一切的結果都是遺忘,對自然的遺忘,對歷史、對自身的遺忘。因缺失美而犯下過錯的一切都被消除,因為在這個世界裏是不受喜愛的。媚俗令我們遺忘生命最本質的真相,昆德拉將媚俗視作遮蔽世界真相和複雜性的屏風,一個人人都有的屏風。」

這也恰恰是昆德拉的可貴之處,作為小說家,他深知歷史的書寫並不是來自某個人或某支筆。每個人都在或多或少、有意識或無意識地記錄着歷史,書寫着自己乃至時代的傳記,這也恰恰是一個反媚俗的過程。

有人認為,「一個需要被傾聽的作家卻無法用母語發表作品,這也許是世上最糟糕的事情。」我卻認為這並不糟糕,流亡是上世紀東歐作家的常態,而重新被祖國接納也是常態,從「詆毀祖國的下流文人」變成「民族榮耀」也是常態,昆德拉並不特殊。他們屬於全世界,母語對他們而言也並不重要。

1987年,韓少功譯出《生命中不能承受之輕》,景凱旋譯出《為了告別的聚會》,昆德拉作品正式引入中國。這股昆德拉浪潮,對當時人們的心靈造成了極大衝擊。同時,昆德拉也讓許多中國人的視角轉向東歐,開始挖掘這一文藝與思想的富礦。

當然,相比同期引進的其他東歐作家,昆德拉顯然更為走紅。這多少與當時中國社會的美學熱有關,昆德拉作品在美學和心理學層面的追求,很大程度上迎合了這種熱潮。

對於中國知識分子而言,昆德拉作品中潛藏的諷刺和黑色幽默總能令他們心領神會,美學層面上的敘事也更容易引發共鳴。比如《生活在別處》,書寫青春、愛情與革命的關係,對於那個時代的中國人而言,同樣是極其熟悉的心理過程和人生經歷。更重要的是,他使得中國作家從關注群體轉向關注個人,一定程度上告別了空洞的宏大敘事。昆德拉習慣將政治倫理與情愛牽扯在一起,讓自己的思考顯得更為輕鬆,但種種荒誕之後,恰恰在消解那些人們堅信的崇高,這不僅僅是文字上的冒險,更是思想上的顛覆。

甚至有人認為,相比文學成就,昆德拉更像一個思想家。而且,他是一個能夠「生活在別處」的思想家。在此之前,許多人認為作家一旦從自己的故土上被連根拔起,就會失去靈魂,但旅居法國數十年的昆德拉卻顛覆了這一觀念,他的靈感從未消失。

即使「生活在別處」,但他始終「存在」。他也藉此告訴人們:小說不是要檢驗現實,而是要檢驗存在。而存在也不是過去發生的事情,存在是人類的可能性發生的場地——人可以成為的一切、人有能力做到的一切。小說家發現人類形形色色的可能性,繪出存在的地圖。

正如阿麗亞娜·舍曼在《尋找米蘭·昆德拉》一書中所寫的那樣:

「今天,昆德拉夫婦在精神世界裏身處布爾諾、摩拉維亞。夜幕降臨,薇拉夢想着自己躺在維德拉河邊的岩石上,置身波希米亞南部舒馬瓦國家公園的森林裏,她或是穿着溜冰鞋在冰上滑行,或是在沃爾塔瓦河中戲水暢遊。捷克二十世紀初的詩人維克多·迪克的一首詩令她魂牽夢縈難以成眠,『祖國』在向她敘說:『如果你離我而去,我會安然無恙。如果你離我而去,你將終老他鄉。』」

這已經足夠。