"這一事件是個悲劇,但真正的悲劇還不是自殺本身,而是其悲劇被普遍誤解。

天門刪玻璃棧道

4月4日,四名年輕人(三男一女)在湖南張家界天門山跳崖自殺。悲劇發生後,他們的處境才第一次被媒體的聚光燈照到:四人都是外出務工的農村子弟,家境不好,生活也不順,僅僅活着恐怕就已耗盡了他們的力氣。

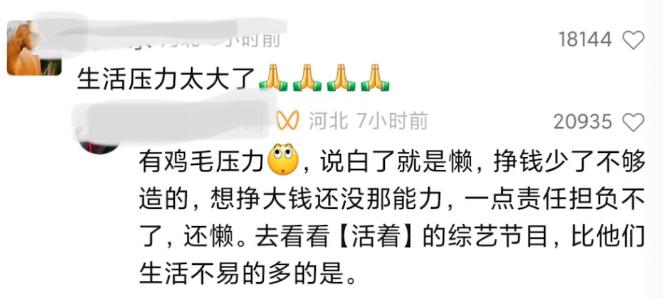

這當然值得同情,然而在這同情背後,隱約可見的往往是這樣一層意味:"好可憐,他們都是因為太窮太苦才活不下去,我可不能落入這樣的境地,只有努力向上爬,才不會掉隊。"在此,"同情"其實是一種居高臨下的憐憫,並慶幸那些邊緣人的處境不會落在自己頭上。

像這樣還是好的,還有一種聲音對他們的抉擇更是不屑:"連死的勇氣都有,還有啥可怕的呢?好死不如賴活着。"根據這種生存邏輯,自殺是懦弱不負責任的行為,理應受到嚴厲的道德譴責,生活再困苦都不是自殺的理由,因為比你不易的人多的是。

毫無疑問,這一事件是個悲劇,但真正的悲劇還不是自殺本身,而是其悲劇被普遍誤解。說那些話的人恐怕不會意識到,這樣的輿論環境正是讓那些年輕人陷入抑鬱、絕望並最終自殺的根源之一。

悲劇發生後,"約死群"被關停,還有許多人要求以進一步收緊控制來防範、干預自殺現象,但正如凱博文在《苦痛和疾病的社會根源》中斷言的,"中國社會的主要社會問題都是由於嚴密的和廣泛擴散的社會控制系統造成的,這個系統嚴重限制了個體權利。"

當下的問題並不是"堵"得不夠,而是"疏"太少了。《三聯生活周刊》對此事的報道末尾,有人提到,自殺者之一的彭志軍在加了微信好友後還把對方屏蔽了,"他的朋友圈背景什麼都沒有,什麼都看不到。感覺他還是挺封閉自己的,自己內心有一個小世界,很少人了解他。"

確實,在事件發生後,公眾最大的疑惑就在於其突然性:這些決絕赴死的年輕人大多很久都不回家了,連親友也不知道他們的真實想法,毫無徵兆,也就無法干預阻止。但他們為什麼會這樣?僅僅是因為"內向"嗎?

再內向的人,都有社會聯結的內在需求。他們的內心之所以不可見,更可能的,不只是因為"不善言辭",也是因為他們清楚地知道,自己的感受就算說出來,周圍也無人能理解,反倒是自取其辱。

真正的問題不是"他們不說,我不知道他們在想什麼",而是"就算他們說了,你也不理解他在說什麼,到最後就乾脆不說了"。自我封閉,其實是他們保護自己內心那個小世界不受外部玷污的最後手段。

為什麼這麼說?因為在這一事件中,真正的關鍵點不是他們的生活困苦,而是這四個原本毫無關聯(原籍分別是河北、河南、福建、四川)的年輕人,竟能相約赴死。他們是怎麼找到彼此的?又是怎麼決定去做這件事的?這至少有一個前提:雖然親友們全然不了解他們的想法,但由於相同的處境,他們彼此之間卻能產生深切共鳴,並秘密地共同行動。

在世人眼裏,他們的形象都是在不起眼的角落裏,過着窮困潦倒的生活,簡言之,是"不夠現代化"的群體,因而只要解決這些底層的溫飽,也就能解決這一問題了。然而,他們的死並不是一個前現代問題,恰恰是相當後現代的。

吳飛在《浮生取義》在研究了中國農村的自殺問題後曾斷言,自殺者通常不是一種精神失常導致的不正常行為,而正是"正常人享有的一種特權",個體感受到人格價值無法得到實現,才以這樣"烈性"之舉捍衛自身尊嚴。這可能有兩個原因:"第一,公共政治沒能有效地維護或教會人們維護人格價值;第二,人們對人格價值變得過於敏感了。"

這有助於我們理解天門山跳崖事件,不過在他的研究里,農村自殺者遭受的人格挫敗大多來自家庭政治中所受的不公待遇,但這次赴死的四個年輕人既不是因為家庭里的"委屈",也不像是被誰"冤枉",而是出於一種更抽象的"生存絕望",可以說是"哲學性自殺"。

沒錯,他們是邊緣的底層,但正因此,他們站在了這個時代的最前沿,"生存絕望"正來自極限的生存處境。"進城"對這些年輕人來說,已經不像上一代那樣是進步的象徵,而是異化的經歷——在一個由龐大的機器組成的都市裏,溫暖和聯結都是奢求,流動的人原有的認知基礎碎了一地,在這裏,他們的自我身份逐漸分裂,難以感受到自身的完整。

那是一種精神分裂般的自我異化,只有敏感的心靈才會捕捉到,因為人一旦淪落到非人的困境,就能更看清楚地看到周遭和自我的真相。如果說他們沒能振作起來,那不是他們的錯,因為在孤絕之中產生的洞察是難以承受的。心理學家弗洛姆說過,那種無能為力感是摧毀性的,"個人發現自己在消極意義上是'自由的',也就是說,孤獨一人面對一個被異化了的敵對世界。"

在《芙蓉鎮》裏有一句著名的台詞:"活下去,像牲口一樣的活下去。"余華那部小說《活着》所表露的也是中國人的這樣一種生命態度:活着,對於中國人來說有着存在論的意義,它不需要別的意義,因為活着就是一切。

然而這些年來的不少自殺事件中,那些年輕人已經表露出一種完全不同的態度:"不,如果不能像人一樣活着,我寧可不活下去。"從這一意義上說,那些試圖用"好死不如賴活着"來開導乃至批評他們的人,其實觀念比他們落伍得多了,那是"試圖用前現代信念來解決一個後現代困境"。

曾有一個高中生和我說:"我們這一代人的普遍心態是對生死很淡漠。老師在台上講到以往的戰亂、屠殺,台下哄堂大笑。生活毫無樂趣,相比起來,死也沒那麼可怕了。"

這種深刻的無意義感帶來的痛苦,是上一輩難以理解的,"意義?那是吃飽了撐的才想的。"但人確實是靠"意義"活着的,物質生活上的困窘還能忍受(事實上這方面中國人的忍受力是無限的),但不知道自己為什麼活着,那才是致命的。

如果一個人環顧四周,看不到生活有任何自我改善的可能,並強烈地感覺到自己的命運不受控制,此時自殺就成了他唯一能自主的決定:他看穿了這場遊戲,決定退出。那不僅是情感缺乏濡養帶來的內心枯竭,也是"未來的枯竭":他明確意識到,可預見的未來也不會變好,再繼續下去已失去意義。

在這次天門山跳崖事件中,四個年輕人都留下了遺書,但僅有簡簡單單一句話:"本人某某某,具有民事行為能力,本人是自殺,與其他人無關。"這倒像是一種替他人着想的免責聲明,既是他們的善良所致,也表明他們是自主自決的。

儘管有很多不理解乃至批評的聲音,但理應指出的是,他們在被這個社會冷漠以對之後,至少沒有選擇報復社會。當然,即便這樣"赤條條來去無牽掛"也是需要爭取的一種權利,因為在以往那種緊密的宗法社會裏,個體以自殺、出家來脫離關係都屬於對祖先不負責任的行為,但現在,他們至少表明一種態度:我們自己的人生,可以自主決定。

四個相約赴死的年輕人中,唯一的女孩子小陳原本準備這個月回家照顧父親,但她或許太累了,還是走上了這條路。在臨別前,她發朋友圈,對這個曾經讓她陷入絕望的世界報以最後的溫柔:"晚安世界……我決定要當一個睡美人啦。"

我能理解他們那些未能說出的苦悶,也無法指責他們的決定,我只是遺憾,他們在找到彼此之後,原本或許可以試試依靠這種聯結來對抗那個龐大的世界。希望是個好東西,但是這希望,要放在我們自己身上。