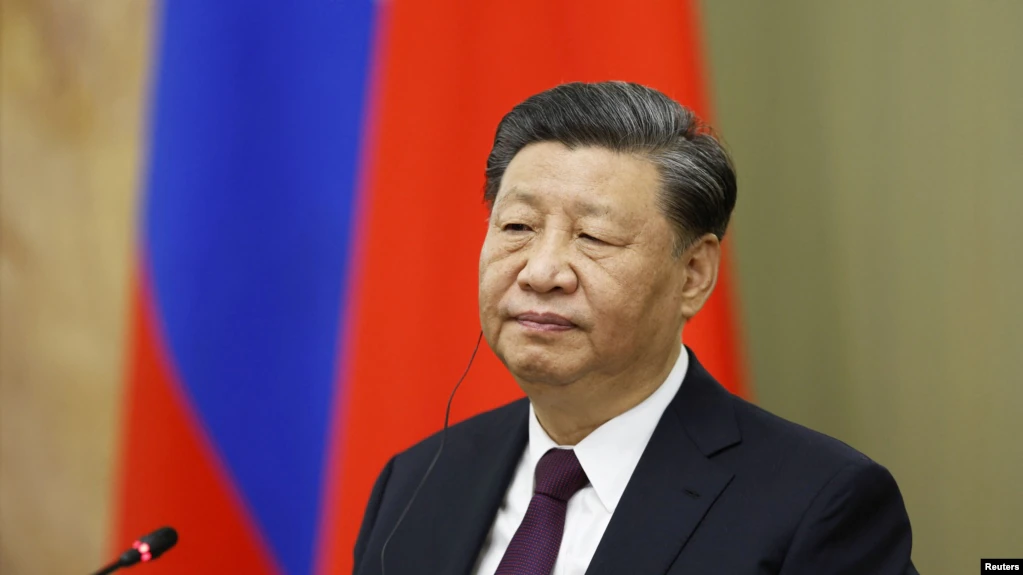

習近平與普京在莫斯科克里姆林宮舉行會談。(2023年3月21日)

中共國家主席習近平不顧國際社會強大壓力,包括國際刑事法院對俄羅斯總統普京的逮捕令,如期訪問莫斯科,將其在中國權力場上大獲全勝後的首訪獻給他「親愛的朋友」,並與普京達成抗美共識。長期研究中國外交政策的學者指出,「習近平更害怕普京政權倒塌」,他訪問俄羅斯「很大程度上就是向美國示威」,因此他認為,「中美對抗已經到了難以停止的程度」。

「他(習近平)做很多事情都是為了平衡美國的力量。」美國丹佛大學國際研究院教授趙穗生告訴美國之音。「實際上在很大程度上就是一種向美國示威,就是我仍然是一個很有能力的國家,你美國能拿我怎麼樣」,「他是向美國展示,中國和美國是可以對抗的,是可以平起平坐的。」

趙穗生認為,中美之間的對抗現在已經到了某種很難停止的程度,「他(習近平)必須要鞏固他在國際上的這樣一種地位,來增強他與美國對抗的籌碼。」

習近平在獲得前所未有的第三個國家主席任期後,進行的一系列外交活動,包括在中東促成沙特和伊朗復交、奪走台灣所剩不多的邦交國之一洪都拉斯,以及這次高調出訪俄羅斯,為深陷戰爭泥沼的普京打氣。

「我覺得他(習近平)更害怕的是普京政權倒塌。這個對他來講是非常不願意看到的,所以他現在處於一種很難的境地,就是兩害相權,兩個都對他不利,完全倒向俄國他會受到國際社會的譴責,但同時,如果不對俄國表示一些支持,一旦垮台,中國就處在跟美國對抗的最前沿了。」

不喜歡美國、跟美國對抗是習近平由來已久的成見。「你看從他還沒有上台,他當時訪問墨西哥,就說這些西方大國吃飽了沒事幹,整天對中國指手畫腳,他有這樣一種心態。」

趙穗生教授在課堂上教中國外交政策20多年,最近出書《巨龍怒吼:變革型領導人與中國外交政策的驅動力The Dragon Roars Back:Transformational Leaders and the Dynamics of Chinese Foreign Policy》,通過對中華人民共和國70多年來8位領袖的分析,得出結論:驅動中國外交政策變化的最大動力,不是經濟實力,不是政治制度,而是最高領導人的世界觀(Vision)。他稱這一理論框架為「領導人是最重要的決定外交政策因素的變量」(Leader Centered Approach)。

「領導人在所有的政治制度里都重要,」趙穗生說。「但在中國這樣列寧主義、一黨制體制下,政治領袖在外交事務中的作用,是其他國家不可以比擬的,因為他既不受公眾輿論的牽制,也沒有反對黨,甚至於最強勢的領導都沒有任期限制。」

「他(習近平)現在過度膨脹他的欲望、他的政策目標,而且他認為這在他有生之年,他已經可以看到這個目標的實現。」趙穗生說。「這其實對中國的長期目標是一種傷害。……他現在這麼做在很大程度上讓美國覺醒了。」

趙穗生認為,習近平「東升西降」的國際戰略判斷是錯誤的。「中國現在完全沒有取代美國的這樣一種能力,」趙穗生說。「中國人自己也好,西方很多國家也好,都誇大了中國崛起的速度、中國發展的實力。」他說,中國國內也有一些學者指習近平的做法是一種「戰略透支」。

習近平與美國對抗的外交政策使一些原本可以溫文爾雅的外交官變成了「戰狼」。「作為一個大使,他(秦剛)做的非常成功。但是他回去做了外交部長以後,他就不再是一個外交官了,他就完全是個政客了。」趙穗生說。

「他們要保住飯碗,要得到他們應得的政治待遇,他們必須服從於新的領袖的要求,所以就變了。」趙穗生說。「所以不是他們個人到底是什麼風格,或者他們個人有什麼想法,而是這樣一種體制所決定的,在某種程度上就是政治領袖塑造他們的吧。」

以下是對美國丹佛大學國際研究院教授趙穗生的專訪:

實力和制度不是中國外交政策關鍵動力

記者:你寫此書的動機以及在這本新書中有哪些新的重要發現?

趙穗生:寫作這本書有兩個動機。一是我長期在美國大學裏教授中國外交決策這門課,我發覺很少能找到全面闡述中華人民共和國外交七十年來的發展變化、背後的驅動力、歷史縱深和現實動態狀況的書。二是從理論上講,大家都想認識中國崛起的驅動力到底是什麼。很多人用結構現實主義理論,就是說隨着中國國力的增強,中國的國際野心和行為就日益擴張,所以中國現在的所有行為,尤其是這些年的大國外交行為,完全是由於其國力驅動的,也就是中國人講的國強必霸這樣一種觀點。但是,毛澤東時代中國國力並不強,而且打了八年抗戰、四年內戰,毛的革命外交卻非常強悍,整個外交安全政策是非常對抗的。所以用國力解釋中國外交行為,我覺得有問題。

再看鄧小平時期,中國國力並沒有發生很大變化,但他的外交政策非常實用溫和,沒那麼多對抗性,而是集中於國內經濟建設,儘量避免各種衝突,包括跟美國、蘇聯的衝突,還利用一些國際的槓桿來為國內服務。

到胡錦濤和江澤民時期,他們都繼續了鄧小平的所謂低姿態(Low profile),韜光養晦的外交政策,即使中國國力在胡錦濤時期已經開始崛起,但他的行為並沒有如結構現實主義理論所說,中國的國力發展起來以後對外行為就開始擴張。

習近平這十年很清楚,中國國力並沒有很大增強,中國的外交行為卻發生了很大變化,所以有很多學者都認為,習近平這些年開始了一種中國學者稱之為「戰略透支」,就是做了他的外交政策和他的國力不相符合的事情。從這個意義上來講,結構現實主義不能解釋中國外交政策的變化,尤其是長期的變化。

還有一種理論來解釋中國外交政策的變化,英文叫Regime Type,政治制度類型理論。也就是說,民主國家之間不打仗,是和平的,Democratic Peace Theory,民主和平論,而專制國家是擴張型的,是要打仗的。所以中國的這種進攻型外交政策,是由其專制制度決定的。換言之,如果想改變中國的外交政策,只有改變這個政權的性質。但把這個放到中國長期外交過程中,你也解釋不了。中國的這種所謂的集權專制體制一直沒變,但是中國外交政策這七十年來卻有很大變化,尤其是鄧小平時期,政治上仍然很專制,但是外交政策卻相當沒有對抗性,中國政權的性質並沒有變化,但是外交政策變了,所以用這種政權類型解釋中國外交也是沒有很強的說服力的。

我就想把這些結合起來,發展一種新的理論框架,我用英文叫它Leader Centered Approach,就是領導人決定論,領導人是一個最重要的決定外交政策因素的變量。也就是說,領導人在所有政治制度里都重要,但在民主國家,領導人也許沒那麼重要,因為它受到公共輿論、任期制、反對黨等各種各樣的限制,他能做的事情相當有限。

但在中國這樣的列寧主義體制、一黨制條件下,政治領袖在外交事務中的作用,是其他國家不可以比擬的,因為他既不受公眾輿論的牽制,也沒有反對黨,甚至於最強勢的領導都沒有任期限制。這裏面有個謎,從中華人民共和國建立以後,八個領袖人物:毛澤東、鄧小平、華國鋒、胡耀邦、趙紫陽、江澤民、胡錦濤、習近平,並不是每個領導人都能夠運用專制權力來對外交政策進行重大改變的。

毛鄧習是有戰略眼光的變革型領導人

我把8個領導人歸納成三種不同類型,一種中文叫變革型領導人(Transformational Leader)。這種領導人有自己的眼光(Vision),就是在中國他到底想要做什麼;他有政治智慧,在這個政治體制中能生存下來,他能動員國內的輿論資源、制度資源、體制資源,戰略性地應對國際權力格局變化和遊戲規則,然後,把他的這種戰略眼光變成現實。在中共歷史上,在中華人民共和國歷史上,就這麼三位領袖人物做到了這一點,毛、鄧,和現在的習近平。

第二類領袖人物,我叫他們Transactional Leaders,他們關注一些具體事物,沒有宏大眼光,而且沒有新的眼光,他能夠生存在這個政治環境中,但是他做不到變化,只是遵循前任的眼光,中文就叫他守成型,最典型的就是江澤民、胡錦濤,他們都遵循了鄧小平開創的外交政策,繼續往前走,不管國內國際上多大變化,他們繼續守成。

第三類,我叫他們為失敗的領袖。這些人也許有新的眼光,但是他們在政治漩渦中喪失了權力,最典型的是華國鋒、趙紫陽和胡耀邦。他們也許有新的想法,想要做一番變革的大事情,但是他沒生存下來,那就沒法變化。

我的這本書,基本上集中在三位變革型領袖上,談他們的眼光是什麼,想把中國帶向哪裏,他們想中國的外交取得什麼樣的成就。毛想做什麼?鄧想做什麼?現在習近平想做什麼?然後他們在達到政策目標的過程當中怎樣運用權力,我尤其集中討論了幾個方面,一是塑造輿論環境,主要兩方面,一方面是有選擇地記憶歷史,就是所謂中國百年國恥,或者是5000年文明輝煌,怎麼樣讓這些歷史記憶服務於他們的政策目標,比如毛當年強調,為了不重蹈百年國恥就要閉關鎖國,要自力更生;鄧小平重新又塑造了,鄧小平說,你關起門來,國家落後就要挨打,這不是外國人欺負你,而是自己沒有發展;現在習近平又重新強調5000年輝煌歷史,要實現中國夢。他們重塑歷史,歷史完全是他們手中的玩物。

還有一個,我談了民族主義,這三個領袖怎麼樣能夠動員人們的願望(aspiration),就是中國人的所謂強國夢,來打造他們的外交政策目標。我叫它「意識形態資源」。

還有一個制度資源,就是不斷改結構,不斷地重塑外交決策機構。比如毛跟官僚之間的互動,因為他是戰略家,完全是個斗士(Crusader),對官僚根本不予理睬,但是他建立中央外事領導小組,讓周恩來跟官僚制度打交道,但是重大決策自己做。而鄧小平,我叫它Delegation by Consensus,就是他用那些傀儡,他從來沒有做過第一把手,用胡耀邦、趙紫陽們,或者一些官僚機構,因為對外開放以後外交政策的決策過程變得越來越複雜,所以好多事情他只管大事,其他事情就讓這些代理人去對付,只要這些人能夠達成一致意見他就不去干涉,只有他們不能達成一致意見的時候他才干涉進去。所以,他後來搞集體領導,到江澤民胡錦濤也繼續這種集體領導,就是達成共識的方法,中國的決策過程因為這種制度和體制的變化,對中國那一段時間的外交政策也產生了很大的影響,就變得比較可預測,當時的北京變得像華盛頓一樣,各種利益集團在裏邊博弈。

現在習近平又重新將權力集中,他擔任各個中央小組的主席,什麼事都管,所以整個機構又發生很大變化。

這本書就是把這三位變革型領袖,他們的外交政策重點,怎樣實現一些重點,做了全面描述。最後就是說,這裏面國際因素、國內因素都很重要,但是最重要的,就是有獨特戰略眼光的政治領袖起了最關鍵的作用,把這些東西全部給牽在一起了,就是這麼一個理論框架。我很高興這本書出來恰逢其時,因為現在大家都很關注中國。

習近平大國外交核心是抗衡美國

記者:作為中共的變革型領導人,習近平在成功完成第三次連任後,有多項外交行動,沙特和伊朗復交外交,最近又奪走了台灣所剩不多的邦交國洪都拉斯,現在出訪俄羅斯,見普京,然後還可能與澤連斯基視頻會晤。你如何描述習近平的外交政策?他的外交政策與內政的關係?你認為他的外交政策能否取得成功?能否至少部分地在取代美國領導的國際秩序?

趙穗生:你剛才講的這些新的外交舉動都符合他的外交政策重點,就是大國外交。大國外交一個方面是要恢復中國在國際舞台中心的地位;另外,中國要負起大國的責任,就是讓大家都尊重中國,最主要就是尊重他作為大國的領袖地位,某種程度上也就是成為一個世界領袖。

所以他在所有外交活動中,其實就一個考慮,要大國格局、大國風度、大國行為、大國智慧,所有語言都從這個角度,儘管國內現在出了很多問題,尤其是清零政策失敗後,很多人都認為,習近平在國際舞台上會有所收斂、有所軟化,至少對西方的對抗會有所軟化。我當時就跟很多人說,這個不符合他的外交風格、眼光和戰略重點,因為他絕對不會放棄他的大國外交地位。而且在他看來——在我們看來雖然受到一些挫折——他並不這麼認為。他認為中國仍是很有力量、舉足輕重的大國。這裏面還有很重要的一點,就是他是建立在和美國對抗的這種想法之上的。

因為,你看從他還沒有上台、訪問墨西哥時就說,這些西方大國吃飽飯了沒事幹,整天對中國指手畫腳,他有這樣一種心態。所以,他做很多事情都是為了平衡美國的力量。實際上在很大程度上就是一種向美國示威,就是我仍然是一個很有能力的國家,你美國拿我沒有辦法,不能夠把我怎麼樣,諸如此類的。

所以,他在很大的程度上仍然是向美國展示,中國和美國在很大程度上是可以對抗的,可以平起平坐的。但是,這裏邊還牽涉到,實際上中美之間這個對抗現在已經到了某種程度上很難停止的地步,他自己也知道,所以,他必須鞏固在國際上的地位,來增強與美國對抗的籌碼。

他能不能成功?我覺得他可以取得很多戰術上的成功,比如說洪都拉斯,這個很簡單,美國當然不願意看到洪都拉斯和台灣斷交,但是在很大程度上有一種經濟利益在裏邊,而且中國能提供這樣一些經濟利益,那他肯定會成功。伊朗和沙特復交,現在斷言還有點為時過早。因為當年美國也斡旋了埃及和以色列的外交,當時卡特總統還得了諾貝爾獎。但是中東這個地方很複雜,美國在這個地方屢遭挫折,中國覺得這是個機會,但是,中國進入中東這個機會到底對中國是不是一個真正的機會?中國能不能真正取得正面的效果,現在我覺得還要拭目以待。

習近平這次訪俄和可能與澤連斯基視頻,我感覺習他內心還是傾向於俄國的。他不可能完全中立,而且他的十二點和平方案也很清楚,完全不是中立的。但他要顧及整個國際社會的情緒,就是說絕大多數國際社會還是不認可俄國的做法。今天大家又看到國際法院對普京發出的逮捕令,這些國際輿論,他必須會有所顧忌,所以他至少要做出公平這樣姿態。那麼他和澤連斯基的談話,甚至表示能達到所謂外交解決方案,但是我覺得他更害怕的是普京政權倒塌,這個對他來講是非常不願意看到的。所以他現在處於很難的境地,就是兩害相權,兩個都對他不利,完全倒向俄國會受到國際社會的譴責,但是如果不對俄國表示一些支持,俄國一旦垮台,中國就處在跟美國對抗的最前沿了。他現在是處於一種非常微妙的境地,從這個角度來講,他要想取代美國重新塑造國際秩序,我覺得很難很難。他只不過是在平衡美國,保護他的一些利益而已。

用對抗和競爭定義美中關係很危險

記者:拜登總統表示,他準備跟習近平通話。美國國家安全顧問蘇利文說,美中競爭需要對話和外交。你對這一消息有何評價?

趙穗生:我覺的這說得很有道理。美中關係無論是螺旋式下降,還是處於建交以來最低點,這個變化有很多因素,拜登講是意識形態,民主與專制的鬥爭,有這些因素在裏邊,但是最主要的還是兩國力量對比的變化,中國成為世界第二大經濟體,而美國的國力在某種程度上受到一些削弱,在這種情況下,這兩個國家如何相處,是美中關係的核心。

蘭普頓(約翰·霍普金斯大學高級國際研究學院外交政策研究所高級研究員大衛·蘭普頓(David M. Lampton))最近有一篇文章,我引用他的話,美中關係的核心在於雙方在亞太地區和全球體系中是不是各自給對方留有一席之地,或者是一方獨大把另一方壓下去。目前這兩個國家都想把對方壓下去。中國雖然還做不到這一點,但至少在美國人看來,中國是想取代美國。中國人說我沒想取代美國,但中國很多老百姓也認為這樣,尤其是從2009、2010年金融危機後,中國認為中國國力日益強大,美國受到很大傷害。這些年,中國民間輿論認為川普又對美國造成很大傷害,美國衰落了,像楊潔篪說的,美國不應該從實力角度跟中國說話了,我們平起平坐了,甚至有人認為不僅平視,你們得仰視我們了。所以這兩個國家現在都是一種零和遊戲,在某種程度上就是你的贏就是我的輸,我的贏就是你的輸,這樣一種格局。而這樣一種狀態很大程度上是一種力量對比本身所產生的一種心態。

還有很重要的方面就是缺乏溝通。兩國都說我們不想打冷戰,美國想建立護欄,中國說我不取代美國,但是沒有一種溝通機制來避免誤判,這是中美之間很大的問題。在川普之前,中美之間大概有一百多個對話機制,包括高層戰略對話、戰略經濟對話、經貿對話,各種各樣的對話機制,後來川普全部取消了,然後逐漸想恢復也沒有能夠恢復。其實去年十一月份,拜登和習近平見面時想逐漸恢復一些對話機制,這之前電話討論時已經要恢復一些機制,佩洛西訪問台灣,一下把那些對話機制全部停掉了。中國人對美國最常用就是只要你一得罪我,我就停止對話。然後習近平又想恢復,這次又搞個氣球事件,又把布林肯到中國去對話的機會又給終止了。兩個核大國不僅沒有一個對話機制,而且沒有一個路線圖(roadmap),就是沒有一個我們怎麼行為的規則,當年美蘇冷戰時,有偵察機過來或者什麼事情,拿起電話就可以討論,中美之間沒有這些東西,你這個國防部長想跟中國的國防部長通話,中國誰敢接啊,接了說話了,誰敢負這個責任啊?沒有很明確的機制,這是很大的問題。

記者:目前美國國內政治對立,加上美中競爭激烈,你認為美中之間的溝通有可能恢復正常嗎?

趙穗生:我覺得在最高層的溝通是有可能取得進展的,拜登總統和習近平的溝通,其實從他上台後一直比較正常。但是現在就是沒有一些在最高層之下的各種對話機制,或者其他的一些官僚體系、制度和結構性的支撐,所以他沒法貫徹下去,問題在這個地方。

美國國內現在整個氣氛就是兩黨一致要對中國強硬、進行制裁,所以在這個大環境下,中美之間的對話交流,我覺得是只能是越來越困難。但是,並不是不可以做,(因為)沒有其他選擇,必須進行對話,必須相互要了解對方的底線在什麼地方,要能夠找到他們在共同利益上能合作的一些點。這個我覺得太重要了。否則的話你只是完全以這種所謂的對抗和競爭來定義他們之間的關係,這是很危險的。

「東升西降」判斷導致中國「戰略透支」

記者:你曾談到習近平自己表示無意取代美國領導的國際秩序。但是你說,那時因為實力不夠,如果條件成熟,他會毫不猶豫取代美國。你如何看待美中之間目前的實力對比?你如何評判習近平「東升西降」的戰略判斷?

趙穗生:這個戰略判斷是完全錯誤的。中國現在完全沒有取代美國的能力,這確確實實是實話。前些年,中國人自己也好,西方很多國家也好,都誇大了中國崛起的速度、中國發展的實力。其實中國國內很多學者都也有自己想法,比如時殷弘,他覺得這種做法是「戰略透支」,就是中國根本沒有達到這個實力。包括閻學通也說過這樣一些話,就是說中國在做一些跟中國國力完全不相當的事情,最後只會損害中國自己的利益。

現在已經越來越明顯,中國前些年的發展,三十年的發展確實很快,但是不可能永遠那麼快,再加上習上台以後很多政策,這十年來他對於經濟發展並沒有直接的正面意義,在很大程度他是吃過去的老本,而這個老本越吃越少,所以中國現在這十年的經濟發展速度是一在向下走,過去認為到這個十年,中國就會取代美國,就是總量會超過美國,現在大家都不看好。但是反過來中國經濟也不會完全崩潰,兩個方面都不現實。但是,不管從哪個角度來講,中國現在都不具備取代美國的實力條件。前不久讀過一篇文章,是過去中情局的一個分析員寫的,他說,中國無法取代美國並不是一種謙虛的說法,而是一種現實的描述。確實我覺得這個現實描述至少在相當一段時間會存在,不管是軟實力還是硬實力,中國都沒有辦法取代美國。所以,在這個情況下,中美兩國就像蘭普頓說的一句話,還是要給各自留下空間。美國也不必那麼害怕中國取代你,中國也別覺得自己能夠取代美國。

為了飯碗和待遇他們必須服從政治領袖

記者:你曾經談到作為駐美大使的秦剛,在美國促進民間交流的作為和能力,但是你用的是過去時態,那時他已經當上外交部長。你看到了他在人大記者會上的表現,包括警告美國「繼續沿着錯誤道路狂飆下去,再多的護欄也擋不住脫軌翻車,必然陷入衝突對抗」,而且言必稱習主席說。你認為,他是否已經變成戰狼?

趙穗生:中國這些外交官絕對是世界一流的最聰明最能幹的外交官。他們完全懂得這個世界是怎麼回事兒。把他們放在不同環境下,他們完全懂得怎樣適應環境。所以這是他們的能力所在。秦剛,在美國做大使兩年中充分展示了他的外交官能力,作為一個大使,他做得非常成功。但是他回去做了外交部長以後,他就不再是一個外交官了,他就是一個政治任命,完全是個政客了,他就要完全服務於大政方針。在中國現在這個形勢下,這個外交的最主要的是什麼?就是要展現鬥爭精神,要維護國家核心利益,所謂核心利益就是不可妥協,不可談判。所有的錯誤都是美國的,都是其他國家的。所以在他擔任這個職務以後,他馬上就適應了這個新的角色,就成為一個政治上跟政治領袖完全相吻合的一個政治人物了。這種人是非常聰明的能幹的人。

其實你剛才講其他外交官也是,你說楊潔篪,當時美國人都喜歡他,叫他老虎,他因為跟布殊家族關係很好,六四以後,他在當中牽線,兩邊減少誤解,傳達中國的想法,他做得很多。包括王毅,原來做駐日大使,然後在外交部,他開始當外長時,大家認為這個人很具有外交專長,有外交官的溫文爾雅。

但是換了一個新的領導人,他們兩個人全變了。原來他們在江澤民和胡錦濤時期,要求外交官能夠展現中國的風采,就是溫文爾雅,能夠繼續推行他們的這種低調,就是比較謙恭的外交政策。現在強調鬥爭精神,那他們要保住他們的飯碗,要得到他們應該得到的政治待遇,他們必須服從於新的領袖的要求,所以就變了。所以,不是他們個人到底是什麼風格,或者他們個人有什麼想法,而是這樣一種體制所決定的,在某種程度上就是政治領袖塑造他們的吧。

中國所有政治領袖都有強國夢

記者:印度有一家媒體說,仔細觀察1949年以來中共領導人的政策,他們的長期目標幾乎沒有分歧,鄧小平並沒有背叛毛澤東,習近平也沒有背叛鄧小平,他們在更大的目標上沒有什麼不同,只是運作方式不同。換句話就是,他們的外交政策也許有所不同,但他們外交政策的最終目的是一致的,因此,當研究其不同時,不能過分強調這種不同,而要看到他們的一致性。這種說法跟你的理論有衝突嗎?你對此怎麼看?

趙穗生:正好這是我這本書當中的觀點。我書結論那一章就專門把這些領袖的共同點說得很清楚。所謂的共同點,不光這三位,所有中國的政治領袖,從蔣介石、孫中山一直都提倡富國強兵,因為中國過去很強盛,然後那200年所謂受到欺負以後,中國政治領導人總有一種強國夢,表現在他們要恢復中國的大國地位、強國地位,要建立一個強大的軍隊,要中國得到國際上的認可。所有中國的政治領袖都一樣,不管叫共產黨還是叫國民黨。

這就是民族主義夢。但是,如何實現這個夢他們看法不一樣。他們所處的國際形勢、國內形勢也不一樣,最後決定了他們的外交政策重點就不一樣。

毛時代中國相當弱,建立新中國後他的所有重點就是維持政權,維持邊境安全,不被扼殺。所以他採用了非常對抗性的外交政策,打了朝鮮戰爭,跟印度、蘇聯打了仗,跟美國打越南,他做所有事情就為一個目標,政權安全、邊境安全,把豺狼拒於國門之外,為此他什麼都敢做,但是外界看來他非常挑釁,包括支持第三世界所謂民族解放運動,跟蘇聯對抗。

鄧小平也一樣。他也是個民族主義者,也要中國富強,也要維護共產黨的政權,但是毫無疑問他跟美國建交做了那麼多讓步,但政治上一點都不讓,四項基本原則完全不變,共產黨的領導絕對不能放棄。但他同時放低身段,因為他覺得要搞經濟發展必須跟西方國家打交道,要西方的技術、投資、貿易,他此可以做出很多政策調整。

習也一樣。他現在過度膨脹他的欲望、他的政策目標,而且他認為在他有生之年,他已經可以看到這個目標的實現。所以,他的政策現在很大程度上,英文叫Overreach(過度伸張),我博士論文的導師謝淑麗(Susan Shirk),她那本書的名字就叫Overreach,這其實對中國長期目標是一種傷害。但他們的長期目標都是一樣的,這個觀點是絕對的。習近平現在這麼做在很大程度上讓美國覺醒了。我最後一章就談到美國覺醒對中國到底意味着什麼。

個人風格和決策環境使非理性決策成為可能

記者:補充一個問題。習近平過度伸張的做法對台灣會是什麼後果?台灣總統蔡英文要馬上過境美國,並要到智庫發表演講。美國從軍方到民間對中國武力攻打台灣有許多預測,你對有分析說習近平要在有生之年解決台灣與大陸統一、會不會爆發戰爭怎麼看?

趙穗生:我確實很擔心。我過去不擔心,但這幾年他的集權變化可以看出他大國外交的發展趨勢,即使受了這麼多挫折仍然這麼強硬,仍然要展現大國領袖的能力,你可以感到他的生活和角色環境跟我們一般人不一樣,尤其他現在周圍都是他信任的人,他的老友,只會告訴他想聽的話。從理性的角度,習近平不應該在最近幾年發動台海戰爭,但他現在的決策環境,他的個人的領袖風格,決定了這種判斷不能完全基於理性基礎之上,現在習的很多決策在某種程度上是非理性的。所以如果從非理性決策的角度來講,我就很擔心他有可能在即使我們認為他沒有具備條件的情況下去武力攻台,仍然會採取這樣一種非理性的行為。

記者:美國應該如何應對這種情況?

趙穗生:兩方面,一是不要給他理由刺激他對台動武,二是幫助台灣加強防禦能力,能夠在某種程度上威懾中國,告訴他這個代價會有多大。兩方面都要做到。

記者:非常感謝。