我叫長治,遼陽人,60後。我爺爺當年為了養活全家闖關東,我則為謀生「走西口」,而且走得更遠。1995年,我去俄羅斯,2022年,我回國,出國前我是東北下崗工人,回國時我是烏克蘭難民,從任何角度來看,這都不算凱旋。

我用盡全力融入異國,想過上「老婆孩子熱炕頭」的生活,27年後卻全部落空。開始我以為,只要口中有食,我就已經解決了所有問題。後來我以為,身份可以解決一切問題,可製造更多問題的,偏偏是身份。疫情和戰爭,兩樣都叫我趕上了。到頭來,求財、求婚、求學變成求生,光活着就已經夠驚險的了。

這是2022年9月,作為留守在烏克蘭頓巴斯戰區的唯一華人,我接受電視台專訪。直播時,我背後不斷響起炮聲。

我生在黑龍江,在遼寧長大。我家是工人家庭,我有倆姐一個妹。上中學時,我信奉「讀書無用論」,沒心思讀書,只想當大老闆。1984年我18歲時,聽說有個哈爾濱大哥往佳木斯寄煙,一包煙掙五毛錢。當時統購統購,南方人不抽的煙,北方好賣,送禮都送「大重九」和「良友」。我到了海南島,往家郵了五百盒煙。

這是1976年,我的全家照。

可倒煙不是長久之計,1986年,我去儀表廠上班,月薪50塊錢。沒上半年班,工廠就放假。我就納悶,這剛上班不長時間就放假,那你招我們幹嘛?後來知道,這在西方叫裁員,在中國叫下崗。我只能去擺煙攤,兩年賺了10萬塊錢。

1993年,我到哈爾濱看煙的行情,還去了綏芬河,綏芬河對岸是俄羅斯。旅店裏有一位北京記者正在採訪綏芬河市長。那市長說,蘇聯人手裏有錢,每家都有小汽車,汽車很便宜。蘇聯朋友請他吃飯時,問他能不能賣給他們醬油?我心想,市長談這事,肯定不是假的。這東西還能掙錢?中國醬油不有的是嗎?出口給他們就是了。

對岸那個國家令我好奇。正好有個表姐在綏芬河,我去問她,綏芬河這小地方怎麼到處是飛機坦克大炮?她說,這是俄羅斯人當廢品賣的,收這東西比練攤來錢快。我追問她有沒有路子,她先說她有個朋友帶貨跑旅遊團,一天能掙一萬塊錢。下句是,這人回不來了,可能失蹤了。我問為啥,她說,你要是生意做成功了,那下一步就是倒霉了。我說,這是亂世啊,沒有安全,掙錢有什麼意思?

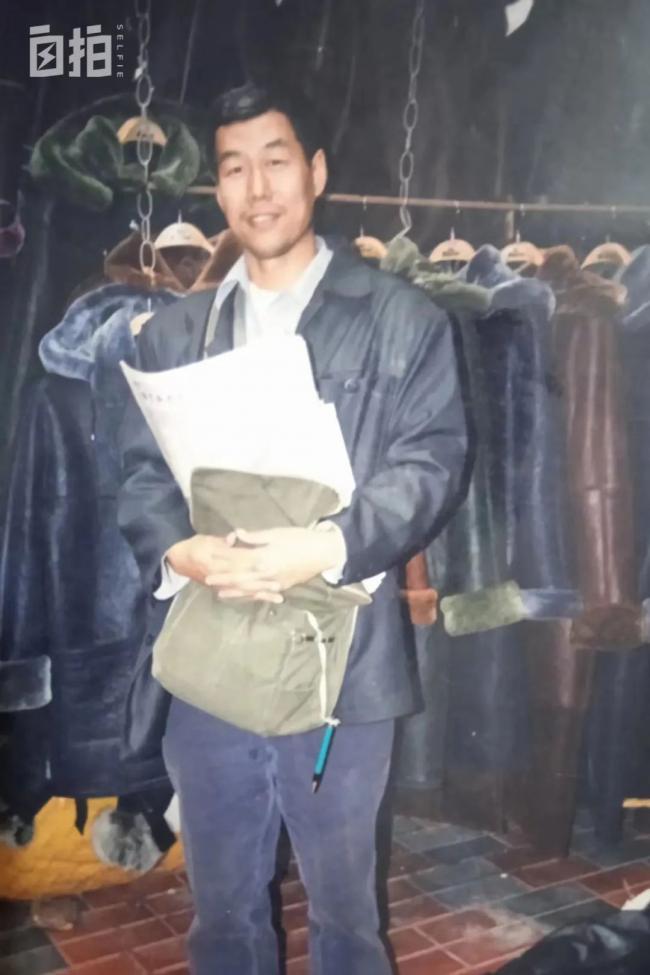

我先學廚師、學開車、學電腦,等時機。兩年後,我心急了,聽說有個朋友常跑俄羅斯,我讓他幫我辦旅遊護照,從這開始,我上了賊船。1995年8月,我跟他飛到伊爾庫茨克。我拿出全部身家,帶了1萬2千塊錢,就看在國外能不能找到謀生之道。

我先在集市給人代賣鞋。人家問價,我聽不懂,我和人家比劃。有一夥吉普賽人,前面和我比劃,後面就開始偷東西,我回頭一看,丟兩件貨。有個朝鮮族老兄就教我,擺鞋不能擺一雙,只能擺一隻。我又開始學說數字,過倆星期,能掙個吃喝錢。我開始扣貨,扣貨就是整包貨按批發價買下。在伊爾庫茨克的上海市場,我的生意剛上道,警察就來了,跟我要稅票。我都是從旅遊團接的貨,哪有稅票啊?沒稅票就交錢,不交錢,就送警察局,關鐵籠子裏,進去我就挨了一拳。

八個月,我掙兩萬塊錢回國。回到家,我就閉門不出。我看到一篇文章講,18世紀中國人去三藩市淘金,很多病死他鄉。有中國人回家時,就拿一個文明棍兒,戴一個彈筒高帽子,就像卓別林。明明行李不多,偏雇兩個工人搬。給誰看呢?給他家鄉人看。證明自己成功了,發財了。他那個九死一生都不提。我就不想顯擺,圖什麼?你那些坎坷,怎麼和人說?你掙着錢了,誰愛聽?可我老媽是個話匣子,逢人就說我掙了幾千美金。

1997年,朋友說,你哪也別去了,炒股票吧。香港要回歸,股票會大漲。我炒兩年股票,賠了幾千塊錢。又聽說2000年地球要毀滅,那我就等着,哪也不去了。2000年到了,地球沒毀滅,可也沒生意做,我把房子租出去,拿着2000塊錢去了海參崴,還是遠東。

我開始擺攤賣水果。批發水果像拆盲盒,要是倒霉,半盒是爛的,就白干。想賺錢就得宰秤,我幹不了這個。我去飯店找活兒,他們那兒有等級制度,大師傅欺負小師傅,小師傅欺負幫廚,幫廚欺負新來的,我在那裏地位最低。髒活累活都找我,我忍了幾天,也沒掙到什麼錢。

正愁要往哪個方向去。我老媽在電話那頭說,她有個老同事,在莫斯科開服裝廠。我就去莫斯科投奔他。這大哥借錢開的廠,他很小氣,對自己都不好,只吃最便宜的東西。我代賣他的貨,我得自己租攤位,丟了4件皮夾克,還倒賠錢。他說,你去賣報紙吧,一天能掙10多個美金。

這是2000年,我剛到莫斯科時在紅場留影。

在莫斯科的「一隻螞蟻」市場賣報紙,我才開始掙錢,掙到錢馬上換美金。那市場有幾萬商戶,一份報紙進價5盧布,我賣10盧布。一天賣1百份,掙10美金。賣電話卡,又掙10美金,一個月能掙600美金。後來,開工廠的那大哥說,你真賣報紙了?不怕人笑話呀?我說對啊,咱哈腰就能撿着錢。

有個黑毛子瞧不起賣報紙的。我在市場不小心撞了他一下,立馬說對不起,這小子過來就給我一拳。咱也練過太極拳,咱不欺負人,咱也不怕人。我把報紙扔下,也給他一拳。他反過來給我三拳。我也來個一步三拳。保安過來拉開我們。旁邊中國人說,哥們兒你挺勇啊,那小子眼睛都青了!

「一隻螞蟻」有幾萬人,都知道有一個中國人,背個小喇叭喊,賣報紙、賣電話卡,還敢和黑毛子、老毛子、保安、警察打架,我一下子就出了名。我認識市場管理者,和練攤的更熟,我啥都干:賣俄語小冊子、辦駕照、印名片、發廣告、當獵頭、賣機票。人家都奇怪,賣報紙的還能賣機票?那時候我就開玩笑,我賣報吧,上能通天,下能入地。這時已是2003年了。

這是2002年,我在莫斯科「一隻螞蟻」市場賣報紙。

有一天,我見市場招工區站了很多女人,我說你們是不是找工作啊?呼啦一下子圍過來好幾人,我就拿小喇叭在市場喊:介紹服務員了!有人說,哎呀,你給我介紹一個漂亮的大個兒!我說你是讓她賣貨呀,還是讓她擱家當媳婦兒啊?他樂了:我什麼都不要,我瞧着她好看就行。

沒成想,我給自己找來個媳婦兒。她從烏克蘭頓巴斯地區的盧甘斯克來,叫秀莎,模樣俊俏。聽說她是護士,我提議,咱倆一起做陪診吧。中國人在俄羅斯看病都摸不着路子,你門兒清呀。她同意了,我就在報紙上打一廣告,又買了台二手日本車,倆苦命人抱團取暖,乾脆一起過了。

這是2003年的秀莎。

我不賣報紙了,白天干陪診,晚上開出租。兩年後,她懷孕,做不了陪診了。我只能做更多:當快遞員、修電腦、安寬帶,裝衛星天線和監控系統。一次裝天線時,從梯子掉下來,我腿摔斷。後來智能手機出來了,寬帶沒落了,電腦也沒落了,我從每個行業興起,一直干到它沒落。

2006年春天,她生孩子。孩子一出來,小醫生嚇一跳。她問醫生,這孩子怎麼有點奇怪呢?醫生過去一看,那黑頭髮,那眼睛,和她們不一樣。醫生問秀莎,孩子爸爸是誰?秀莎說,是個中國人。隔着窗戶我看見秀莎懷裏的孩子,小不點兒,像我們家孩子,我小時候也瘦。我第一個感覺就是,我是父親了,我一定要給這孩子培養成才,我的責任感馬上就出現了。

我老媽着急看兒媳婦和孩子,2009年,我帶老婆孩子回國。快到家時,秀莎慌了,怎麼看不見高樓大廈呢?其實我家在郊區,我有個三居室,我媽早拾掇好房子了。秀莎進門一看,和她家那破房子比,簡直是天地之別啊。

我媽每天早上去買吃的,餃子、包子、花卷、麻花油條,天天換着來。中國小吃就征服了我老婆。除夕夜的煙花,更讓她驚叫,中國怎麼這麼有意思呢。我媽張羅給咱倆辦婚禮,擺了六桌,放了鞭炮。

這是2009年,我帶老婆孩子回國時,我們和我父母的合影。

回到莫斯科,市場越來越兇險。我有一回送快遞,包裹里被人暗藏槍管,結果挨罰的是我。警察查護照更緊了,華人見警察,就像小偷一樣。身份不合法,沒商量,立馬被遣送。

我在俄羅斯只求個溫飽,年年都為合法居留花不少錢,傷很多腦筋。2012年,我做了一個重大決定:我要去讀大學。讀大學能給我學生身份,讀多久,就能待多久。我算了一筆細帳:一年學費3000多美金,辦工作簽證居留卡也3000美金。住學校宿舍,每月10多美金,在外租房子,每月500美金。

入學我還能學俄語,下午課可以請假,不影響我做電腦服務和當導遊。我讀了書,掙了錢,還省了6000美金房租,非常值。

這是俄羅斯聯邦的外國人居留許可證。

我馬上上網查學校,去外事辦拿到邀請函,就近去烏克蘭搞定學生簽證,我成功申請到莫斯科管理大學。46歲,我開始了在國外的求學生涯。

一入學就趕上校園有選美活動,年輕人真好。我覺得,我要過這種學生生活。俄羅斯學生一開始還奇怪我什麼來路,他們慢慢地也不介意了。預科只學簡單俄語,兩年後,我順利畢業。

這是我在莫斯科管理大學預科畢業典禮上領畢業證。

為了繼續保留學生身份,2014年,我又申請到列寧師範大學讀本科,可以續4年學生身份。我選了便宜的專業,社會學,學費17萬塊人民幣,系裏就我一個中國人。他們俄羅斯人都搞不懂專業術語,我更雲裏霧裏了。我就在課上錄音,課下反覆聽。至於一些社會學知識,我原本就感興趣,什麼「休克療法」啦,「解凍時期」啦,我早就自己研究過。

那四年學到的東西,讓我明白了許多年輕時想不明白的事,比如蘇聯為什麼會解體。

這是在莫斯科列寧師範大學的課堂上。

讀本科期間,我家裏出了兩件大事。一是2015年,我老婆患乳腺癌,她要回烏克蘭治病,女兒要上學,她倆只好回烏克蘭。

這是2015年,女兒莎莎回烏克蘭上小學。

二是2017年,我老爸走了。我看到老爸時,老爸已經在殯儀館了,四面都是花圈。他們都在哭,但是沒有用,我是哭不出來的,我內心比誰都悲傷。一奔完喪,我就回莫斯科趕考。那天早上九點,我進考場,老婆進手術室,我們倆同時做最關鍵的事,我們都挺過去了。

這是我30多歲時和老爸的合影。

2018年,本科畢業典禮那天,念到我名字時,同學起鬨,可能因為我歲數最大吧。他們越起鬨我越要拿我的畢業證。

讀書讀上癮了,我一路讀到碩士。莎莎上小學,我讀本科,她上高中,我碩士畢業,身份又續兩年。這次我讀的學校更牛,是戈爾巴喬夫的母校——莫斯科國立大學,有250年歷史。

這是我讀碩士時,身後是莫斯科國立大學主樓,是著名的「斯大林七姐妹樓」之一。它是特定歷史時期的產物。

2018年,我和老婆說,咱倆登記結婚吧。以前誰也不在乎領不領證,現在不一樣了,女兒12歲,老婆得癌3年了。我想給她倆一個名分,以此表明,我不會不要她們。

民政局大姐查我文件,說我名字差一個字母,必須得改回去。老婆因為做化療,頭髮掉光了。我突然掀開老婆的紗巾,我說大姐,你看她這現在這情況,我再開一次文件,說不上得多長時間,我只想給她一個名分啊。大姐說,可以給你登記。

領證那天,我叫女兒一起去做見證。所有文件都齊了,自動打印機把結婚證打出來,我簽字,她簽字。從這一刻起,在法律層面上,這母女倆的命運和我息息相關。

2020年夏天,我碩士畢業。到這個時候,我在俄羅斯完成了三個事情,求學、求財、求婚。求學呢,我在中國是個普通工人,在俄羅斯我把碩士讀完了。這算不算文化人?求財呢,最多的時候我也賺過幾十萬,但全都花完了,這算不算發財了?求婚呢,我也找到了烏克蘭太太,這算不算成功?我經常想,我人生最寶貴的年華都在俄羅斯度過了。

當年帶我出國的朋友在2020年得新冠死了,以前他常說一句話,該你井裏死,河裏死不了,這真是宿命。那時我並不知道,我的宿命是,躲過了疫情,趕上了戰爭。回烏克蘭老婆家過邊防時,人家告訴我,別過來,過來你就回不去俄羅斯了。我不聽,我非要回家看我老婆和女兒。這條路,差點成了不歸路。

打從我認識秀莎,就風花雪月少,雞飛狗跳多。來到這,我又攤上個戰鬥家庭。她媽86歲了,是戰爭孤兒。天天吵着要回家,人家問,這不是你家嗎?秀莎她媽說這不是我家,我要回家。她媽家在利沃夫,原先屬於波蘭,希特拉進攻了那。爸爸當兵陣亡,媽媽難產而死,她媽三歲成孤兒,四處流浪。十八歲來盧甘斯克就下井採煤,遇到秀莎他爸。秀莎她爸蹲過四年監獄,50多歲就得癌死了。老太太命苦,我老婆也命苦,小時候經常被她打,現在老婆也打女兒,她家都是棍棒教育。

這是我的烏克蘭老丈母娘。

我來老婆家是個錯誤。在盧甘斯克,就我一個中國人,這是不毛之地,掙不到錢。往西走,過不去,邊防軍把守,端槍架炮的,還埋地雷。

這兒有集體農莊,我想找農活干,但得村民開會一致同意才行。去掃大街也行啊,老婆卻說,你別給我丟人了,你要是缺錢,我養活你。她肯定和人吹牛了,說她的中國男人在莫斯科又能修電腦又能安寬帶,還在莫大讀過碩士。

我說,那碩士有什麼用,它只是用來浪費的。老婆說給我找個工作。她同事親戚開商店,每天都要卸車,有個老頭愛喝酒,幹活不利索,要把他刷掉,用我。我說拉倒吧,你把他刷掉了,人家喝酒都沒錢了,咱再窮也不能撬人家工作。後來我不得不做自媒體。

這是我剛開始做自媒體時,我說服我老婆出鏡,演示怎麼做俄羅斯傳統醃菜。

2022年2月22號,我做個噩夢,一個大蛇立起來,灰色的,要吃我。我找一個棍打它,它立更高,我嚇醒了。果不其然,早上四點鐘就開始打炮。24號正式開打,我們家離戰區很近,能看見部隊集結上千士兵。開打一禮拜前,已經開始撤人了,我們家討論撤不撤,結論是,沒法撤。老太太癱瘓在床4年,體重還很重,我們仨都抬不動。

附近玻璃被炮擊碎了,別墅打爛了,房蓋擊穿了。道上不知埋了多少地雷。有個女的正在種地就被打死了。我國內有套房子,趕緊轉給妹妹。哪天流彈給我炸了,我咯嘣一下就走了,這都沒準兒。戰爭沒有贏家,只會摧毀更多家庭,出現更多寡婦和孤兒。

這是我打水路上認識的兩個戰爭孤兒,一個12歲,一個7歲。他們的爸爸36歲戰死疆場,媽媽不久前得病去世了。

戰爭後,物價飛漲。女兒要去州里上學,我不工作就沒錢養家。終於有朋友介紹我在伊爾庫茨克炭廠當翻譯。

5月4號,我要去伊爾庫茨克。我沒有俄羅斯簽證,基輔在打仗,俄羅斯大使館關門了。在盧甘斯克出境時,他們說,你兩個月之內必須回來,你的定居護照7月4號到期,必須馬上換新的。入境俄羅斯時,他們問,你要去哪?我藉口說要回中國,得從俄羅斯過境。他說,對不起,你15天之內必須走人。我說,那我去避難。他說,可以,你只能去收容所待着,待一年都沒問題。

過關後,我馬上去莫斯科收容所辦難民手續。到那裏一看,心就涼半截,那裏都是酒鬼、殘疾人和要飯的。我一分鐘也不想待。他們很驚訝,哎呀,中國人怎麼也來了?我說我來辦手續,我不住這兒。

這是莫斯科收容所,也是烏克蘭難民臨時避難所。

接着我坐3天火車去伊爾庫茨克,幹了20天,炭廠缺原料,停工了,我又返回莫斯科,莫斯科工作也難找。

老婆在電話里說,我家陽台被打一個窟窿,拳頭那麼大,我趕緊回到家。

半夜「嚓」一下就打一個炮彈,我女兒立馬躲了,她會聽聲音,她能聽出來有多遠。有一種帶超聲波的炮彈,那炮彈有亮光,就像一個燈籠似的,能看着它的亮點到你跟前,有劃破空氣的呼呼聲。有的是像一股氣似的吹過去,「轟」地響一下子。老婆連躲都不躲,有一天炸死一個小女孩,她還上旁窗戶旁邊瞅去,我說你別探頭。她本來就在醫院工作,她見慣生死,她不怕。而且這地方的人已經麻木了,打炮就像放個禮炮。世界上再沒有比這種刀槍不入的狀態更荒謬、更讓人絕望的事了。

舉世皆知,他們斯拉夫人是戰鬥民族,要麼打仗,要麼準備打仗,從來沒有別的生活。我一個中國平頭百姓,招誰惹誰了,倒霉透了。從廣義上講,我來自烏克蘭戰區,去哪我都可以「享受」烏克蘭難民身份。從狹義上講,我這身份很特殊,因為我來自烏東。烏東自己宣佈獨立了,可是沒用。這事除了俄羅斯承認,全世界都不認。這倒霉的身份,註定叫我四處碰壁。

死守在這裏,我就得續定居護照。上交舊的,才能續新的。不交就不給辦。交了就出不了境,我不想續了。後來他們又打電話說,你來辦吧,不收舊護照。

這是我的盧甘斯克定居護照。

一個月後,我終於拿到新定居護照。我一點兒不興奮,這些破證件坑苦了我。都說知識改變命運,我苦讀8年,拿到碩士學位證時,我老了。我千辛萬苦拿到盧甘斯克定居護照,這地方又讓我待不下去。現在盧甘斯克要歸俄羅斯了,我可以拿俄羅斯護照了!可這個我也不想拿了。離開這兒!這就是我的目的。

捱到最後,終於有個朋友幫我家三口申請了加拿大難民簽證。申請時用的是秀莎的名字,因為她是名副其實的烏克蘭難民,她是主要難民,我是借光難民。結果簽證批下來,只等她去壓指紋。可她不去,她要守着她媽,她不去,女兒就去不了,那次申請只能作廢。

朋友幫我第二次申請,我可以去壓指紋了。有的朋友說,你怎麼把老婆孩子扔下了?我說不是我扔下了,我是去給她們找一個安全的地方。作為丈夫和父親,我只能幫到這一步。

這是白俄羅斯的戈梅利難民營,我回國之前經過,住在右邊下鋪。

最終,女兒先去州里了,那邊安全一些。老婆留在家守她老媽,繼續硬扛。我決定回中國等簽證。11月12號,在同胞的幫助下,我終於活着回到中國的家。我老媽病得很重,已經不能說話了。回國後,我和老婆女兒也因為戰爭一度失去聯繫。

回想這些年的人生,每次看老婆、孩子的照片,我的心裏會平衡些,在俄羅斯我只做對兩件事:娶了老婆,生了孩子。我沒能守護她們,我可以做探路者。2022年12月27日,我到了溫哥華。等這條路我探明白了,她們就能奔我來,能活着就算贏了。