各地五花八門的政策規定,讓返鄉之路充滿各種魔幻情節。

劉心潔抵達校門口時,已經有很多同學在此等車離開了。

劉心潔怎麼也沒想到,有一天自己會像新聞里那些在外務工返鄉人員一樣,流落在機場等待命運的安排。那天晚上,這位大學研二的學生,在首都機場裏呆坐一個晚上,她才第一次知道,外觀看起來現代又氣派的機場,在夜裏也是會呼呼漏風的。

從11月上旬以來,各地高校陸續以「學生陽性病例增多」「疫情防控形勢嚴峻」為由,告知學生可以自願申請返鄉;11月25日前後,多所學校催促學生返鄉,呼籲「非必要不留校」;至29日前後,部分學校的政策突然收緊,甚至下了「最後通牒」——太原一所高校明令要求學生12月4日前「能返盡返」,否則不予離校。

茫然和不知所措的情緒在學生中蔓延,甚至引起了恐慌,他們搞不清楚疫情究竟有多嚴重,愈加害怕感染。有些學校儘量做好學生的返鄉工作,安排了閉環轉運,但也有些學校並沒有給予學生應有的幫助。而在這期間,原本安排好的網課也已經不再重要,很多課程考試推遲到下學期進行,四六級考試延期,大家開始哄搶高鐵和飛機票,預約單程兩千塊錢的「天價」出租車,打遍了社區防疫辦、市長熱線、政府服務熱線等舉報電話。

而另一個挑戰是返鄉之後的境遇——「幸運」的學生只需居家觀察三天兩檢,「運氣不好」的則要在凌晨的高速路口等待一整晚,在嚴寒中和防疫人員拉扯,乞求不要遣返。

倉皇之中

11月29日晚,劉心潔所在學校突然召開了緊急會議,要求同學們趕緊返鄉,「再不走就走不了了」。劉心潔趕緊搜索到第二天的航班,顧不上價錢高低,花了平常機票的三倍價格買到了第二天一早的航班,同時和父母知會了一聲,找到了一位還在校的同學一起,拎起箱子便衝出了宿舍。到達校門口時,目之所及全是拎着箱子倉皇而逃的學生。

而就在12小時前的29日凌晨時分,劉心潔剛接到通知說,由於她昨日做的核酸中發現了「十混一」陽性,按學校規定,她需要在學校隔離7天才可返鄉,於是她不得不退掉了29日的飛機票,本以為這下走不成了。

那天晚上,宿舍里只剩劉心潔一人,心情起起伏伏。室友和周圍宿舍的好友這幾日都陸續返鄉了,其中一位買不到高鐵票,還坐了9個小時的綠皮火車回去。而她本是最早一個買到票的,卻在機票被取消兩次後落了單。劉心潔想到未知的明天,還有空空蕩蕩的宿舍樓,忐忑不安。這一晚,她通宵開着燈,半夢半醒地只睡了三四個小時。

29日晚上7點,校方又突然召開緊急會議,讓滯留在學校的學生趕緊都回家。於是,劉心潔急忙買了30日的機票,第二天早早就趕往機場。

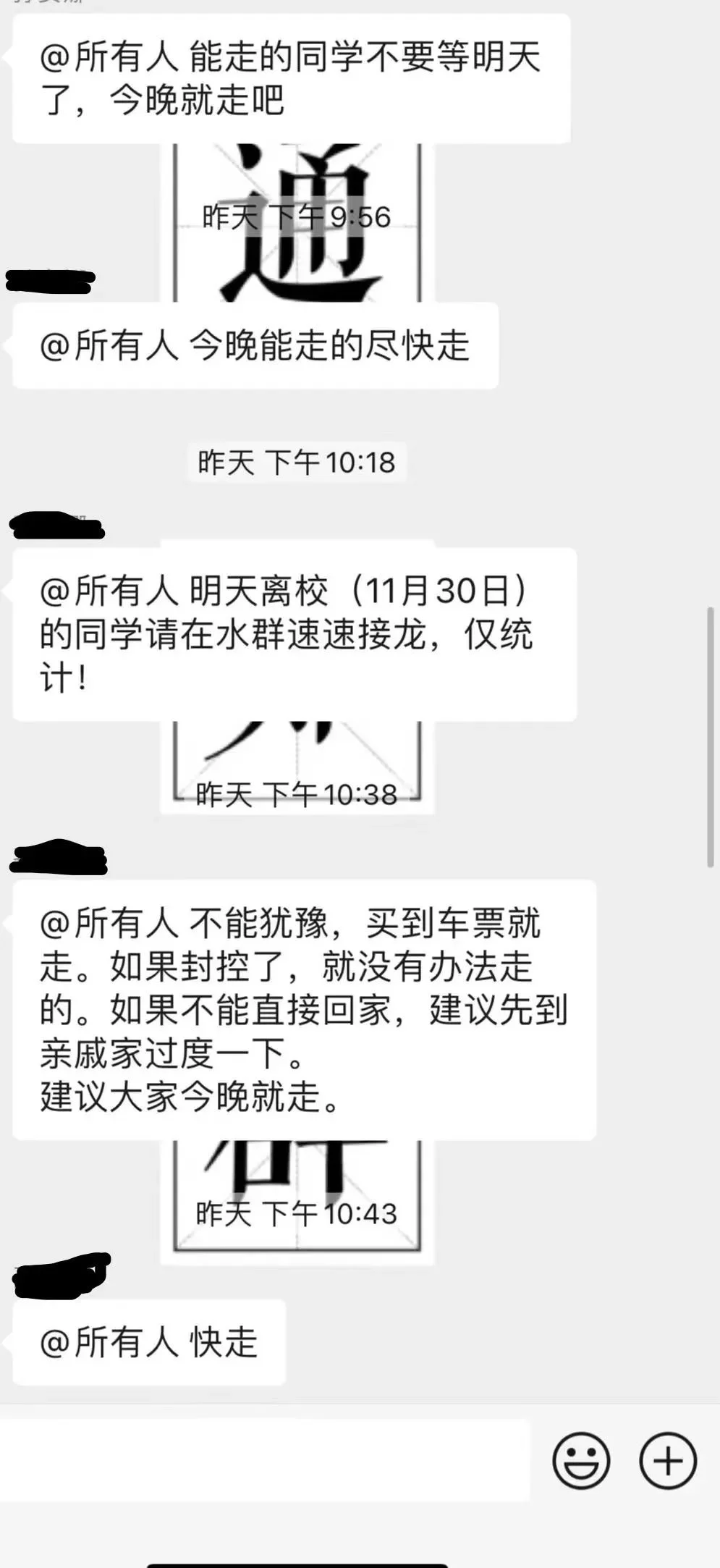

廣州某學校催促學生返鄉的聊天截圖。

到達機場後,時間還早,劉心潔決定先找個賓館落腳。然而幾通電話下來,才發現機場周圍的酒店都已經住滿了,離機場遠一些的酒店則明確表示,「不接收朝陽區來的顧客」。

無奈之下,劉心潔和同學就在候機大廳找了一排空着的座位「下榻」了,四周也都是拎着箱子學生模樣的人。那一晚,劉心潔穿着羽絨服,圍了厚圍巾,仍能感到機場上方不斷有風灌下來,凍得她瑟瑟發抖。

在候機廳的長椅上,劉心潔和同學很困卻又睡不着。她們眯一會兒再聊一會兒天,再眯一會兒,打發着時間。她們聊之所以沒有第一時間離開學校,還是顧慮回家後學習效率太差;也聊到馬上就要面臨的找工作的問題——聽上一屆的學長們反饋,這幾年合適的工作很難找,越來越「卷」了。

「感覺這個學期還沒怎麼過,就又結束了。」聊天中她們感慨道。這個學期,活動區域在一步步縮小:劉心潔住在校外一個單獨的校區,9月份,還能通過刷身份證到主校區自習;10月份之後就只能在自己的校區活動,一棟宿舍樓、一個小食堂和一家店面很小的超市是她所有的活動空間;10月底,宿舍樓也封了……

天亮時分,幾乎一夜沒睡的劉心潔拖着疲憊的身軀過了安檢。她感覺自己像是一個機械人,失去了任何情緒,只想把一道道程序走完,「太累了,有情緒只會讓自己更加疲憊」。她有些頭疼和胃疼,想去買些食物,然而機場所有的商店都關了。她從書包里拿出僅剩的一塊麵包,就着涼水吃掉了。

窗外是灰濛濛的天,劉心潔對自己說:「太陽一定會出來的。」

接下來,劉心潔的航班還是「不出意外」的晚點了。等待兩小時,然後起飛,抵達深圳,按要求做核酸、報備,讓父母按要求把車停在指定位置,拍照給她,她出示給工作人員看,然後由工作人員「護送」她見到了父母。

終於到了!那天晚上,她悶頭睡了15個小時。

就在29日晚,除了在北京上學的劉心潔,廣州、鄭州的多所高校都突然下達了緊急返鄉的通知。有的同學在機場過夜,有的同學在火車站瑟縮着等車,有的同學為了天價包車費和司機討價還價…

一名學生返回延安後,被拉去集中隔離。

隔離的空房子

事實上,劉心潔算是返鄉大軍里比較「幸運」的一個,因為她所投奔的深圳市對外地返鄉人士沒有「層層加碼」。而對於許多返鄉的人而言,抵達家鄉只是另一段漫長征途的開始。

目前,對於大學生返鄉後如何進行隔離、居家觀測,各地要求都不一樣。據記者了解,一些管理較為人性化的地方會要求學生返鄉後進行3天到7天的健康檢測;但也有一些地區,不論學生是從何地返鄉,一律實行集中隔離;若不滿足集中隔離條件,部分鄉鎮會要求學生找一處「空房子」自己進行居家隔離,河南、河北、山西等地均實施這種政策。

金姍姍是在北京念大二的學生,家在甘肅省金昌市。返鄉前一日,金姍姍特意問過當地社區抵達後的政策,對方回複目前施行的是「3+4」政策,即3天集中隔離+4天居家隔離,返鄉人士到達後會有專人接至隔離酒店。

然而僅一天後,隔離政策就變了。11月28日,金姍姍在中午12時左右抵達金昌,在辦理登記報備等一系列流程時,社區工作人員告訴金姍姍,由於目前隔離酒店不足,隔離政策改為「2+5」,即2天集中隔離+5天居家隔離。金姍姍要求社區工作人員出示有關文件,對方回應說,「沒有文件,開會下達的」。

金姍姍在機場等了4個小時,終於等來了拉她去酒店的包車。司機給她發放了酒店房卡,收取了120一天的房費,並告知酒店不提供食物,三餐需自己解決。

到達酒店後,金姍姍卻發現酒店里根本無人看守,也不需要進行入住登記,酒店房間門也可以隨意打開進出,「完全不像認真防疫的樣子」。

金姍姍剛剛安頓下來,卻又突然接到通知,「可以回家了,政策改為了7天居家隔離,要求不得與他人同住」。此時距離金姍姍入住只有兩個小時。

接着,酒店退還了金姍姍60元房費,扣留了行李箱進行消殺,並安排專人盯着,讓她「無接觸式」返家。金姍姍說,當時酒店那邊不准父母來接,整個金昌市又處於「靜默」狀態,公共交通停擺,她只好自己騎共享單車返家,同時告訴家人去酒店取被扣下的行李箱。最終,金姍姍和媽媽在小區門口隔着大門「相見」,媽媽遠遠地把行李箱和家裏鑰匙放下,她去取走,然後回家開始7天隔離,媽媽則去姥姥家借住。

「這一切都太魔幻了。」金姍姍說,隔離政策一天一變,甚至一天幾變。就在金姍姍返鄉的兩天前,她的表弟經歷的又是另一個版本的政策安排——當天下午6點到達高速路口後,表弟等了一整晚,直到凌晨4點社區才派人去接,並安排他住進了兩人一間的隔離房間。

金姍姍最終得以回家隔離,很大程度上取決於她媽媽能夠去親戚家借住,但對於很多學生來說,特別是來自農村地區的學生,很多家庭都是三代人同住,找一間空房子進行單獨隔離並不容易。

家在河北省邢台市某村的范存就隔離在一所「真正的空房子」里,與鴿子同住。用她自嘲的說法,自己被隔離在「鴿子窩」里了。

范存從張家口的學校返鄉前,曾與家人商量過該去哪裏隔離合適。當時,家附近的隔離酒店已經住滿,家中是父母、弟弟、爺爺奶奶五口人同住,如果回家隔離,按村里要求家人也都要一同進行隔離,這就會使得作為村支書的父親無法上班,母親也無法去地里收蘋果,一旦錯過收穫的季節,損失嚴重,於是才想到了家裏的老房子。

老房子很久沒住過人了,相當破敗。之前,趕上旅遊業旺盛的時候,老房子被開發成了民宿,曾為這個小家庭帶來不少收益。然而三年疫情下來,村裏的旅遊業早就凋敝了,老房子也就一直空置着。在最西邊的屋子裏,范存的父親養了近二十隻鴿子,范存就住在鴿子屋的隔壁,屋裏有一張雙人床、一個立式衣櫃和一張桌子,還有一整片可移動式暖氣片,都是此前做民宿時留下來的。

隔離的日子裏,由於大門年久失修全是厚厚的灰塵,范存從不開門,每當有人來給她做核酸,她就到院子南邊,踩着鴿子籠扒着牆,探出頭去做核酸。做完核酸,她會鏟一大勺玉米粒,撒在鴿子屋的食槽里。

范存說,老房子的冷還能忍受,最讓她受不了的,是每次上廁所,都要從院子裏的西屋穿過一片空地,再踩着一堆雜物走進廁所。廁所里的馬桶早就被拆除了,所謂的「廁所」其實就是一個深不見底的洞。到了晚上,這段路一片漆黑,很嚇人。范存只好儘量少喝水,如果晚上實在忍不住要去廁所,就先在屋裏的盆里解決,第二天天亮再倒進廁所里。

范存並不敢對村裏的防疫措施提出質疑,甚至「害怕被打」。雖然爸爸是村支書,但整個村的民風都很彪悍,有時候不知道怎麼樣就會把人給得罪了。范存告訴記者,之前村裏有過密接人員,被拉去隔離點集中隔離,但有一位次密接人員也要求一起去隔離,因為在隔離點可以免費吃住,當時范存的爸爸作為村支書沒有同意這位村民的要求,結果後來就被這位村民舉報了。

很多村民都認為,從外地返鄉的人身上都「攜帶病毒」,而且「這個病毒很可怕」。范存回到家鄉的那天,父親去接她,一見面就給她進行了全身消殺,噴灑在身上的消毒水半個小時後才幹透。剛開始時不讓她說話,要等20分鐘後消殺發揮作用了才能開口講話。

何時是歸期

目前,仍有一些學生滯留學校,在學校催促返鄉的通知反覆下達之中,進退兩難。

家在河南濮陽的李允還在為返鄉後不去集中隔離而做最後的爭取。她沒想到,同一個城市裏,不同的區之間隔離政策也可以不一致。她先是問了自己家所在的社區,要求是集中隔離;又問了家中另一套房所在社區,則是居家隔離就可以。

李允感到很納悶。她連續幾天不斷撥打了社區電話、物業電話、市長熱線、12345等各方電話,結果發現各方相互踢皮球。

李允給記者發了一張「防疫強制措施吵架指北」,表示她為了維權做足了功課,但依然無功而返。「我有個同學也是通過這種方式,在居家隔離期間告訴社區工作人員違反了國務院的『九不准』,社區工作人員第二天就給她撤了電子封條,但我這邊卻無論如何都講不通道理。」

劉欣的同學發來的圖片,早幾日返回右玉縣的同學被困在城外的高速口。

在山西省太原市上學的劉欣遲遲未離校,則是因為擔心回不去家。她告訴記者,她的家在山西省朔州市右玉縣,前幾天已經有學生包車返鄉了,但到了高速路口,出租車沒有通行證便不能再駛入城內。學生詢問縣城防疫辦,要麼是電話打不通,要麼就是表示不接收返鄉學生。右玉縣位於山西省最北部,幾乎快要接近內蒙古,在零下十幾度的天氣里,學生們就在高速路口整晚整晚地等。後來縣城防疫辦才同意學生返鄉,但要求進行隔離,方案一是去到人員稀少的村子進行隔離,方案二是自己找到空房子進行隔離。

面對這種情況,劉欣找了學校開了返鄉證明,但仍然不敢貿然返鄉,她既擔心自己會淪落在零下十幾度的天氣里苦苦等待,也害怕隔離的村子裏沒有暖氣,條件太差。

而對於家在新疆省烏魯木齊市的孫穎來說,回家似乎變成了一件不可能完成的事情。孫穎今年剛上大一,這一學期本應是她憧憬的大學生活的開始,然而她不過是從封控中的家鄉烏魯木齊到了封控中的廣州,至今還沒有踏出過校門。她無法想像,如果回不了家,在這個沒有任何熟人的城市,自己該如何生活。

家似乎特別遙遠。在封控三個月後,新疆目前雖然逐步解封,但「只出不進」。這一個月,孫穎送走了整個宿舍的同學,甚至整個學校目前也沒剩下幾個人了。

她的飛機票反覆買了幾次,又反覆退掉。

(應被訪者要求,本文所採訪學生均為化名)